Syndicalisme

Le syndicalisme est l'action militante des travailleur·ses qui se regroupent en vue de défendre leurs intérêts face au patron, voire au patronat. Dans ce premier sens c'est une des premières forces au service du progrès social. Hélas l'expérience a montré que les organisations syndicales peuvent être plus ou moins bureaucratiques et liées au pouvoir ou au patronat, et se mettent parfois de façon hostile en travers du mouvement des travailleur·ses.

En anglais on parle de « Trades Unions » (unions de métiers).

1 Intérêt du syndicalisme[modifier | modifier le wikicode]

Le syndicalisme est un outil pour modifier le rapport de force en faveur des travailleur·ses dans une entreprise, et de la classe ouvrière face à la bourgeoisie.

1.1 Défense immédiate des travailleur·ses[modifier | modifier le wikicode]

Les premiers travailleurs qui se sont unis plus ou moins formellement dans la lutte, pour des conditions d'exploitation un peu moins misérables, ne se sont pas posés abstraitement la question de l'intérêt du syndicalisme, c'était assez évident. Le syndicalisme permet de défendre les droits des travailleurs au quotidien, en premier lieu par un travail d'information sur les plans des directions, puis par la mobilisation de la force ouvrière. Aucun révolutionnaire ne s'oppose à la lutte pour l'amélioration concrète du quotidien, bien que pour nous il n'y ait pas de "temps normal" sous le capitalisme.

1.2 Améliorer les conditions de la lutte[modifier | modifier le wikicode]

Le rapport de force dans une entreprise donnée n'est jamais acquis, et le syndicalisme représente le premier stade de la conscience de classe ouvrière. Stratégiquement, une victoire des travailleurs est toujours un bon point de départ pour une prochaine lutte. De plus, la lutte immédiate et la perspective révolutionnaire sont dialectiquement liées et non pas juxtaposées : une montée des victoires ouvrières (conventions collectives, augmentations...) permet l'affermissement de la confiance des travailleurs en leur pouvoir. Les avancées comme la diminution du temps de travail, l'octroi de temps de pause, de congés payés, etc... constituent une dés-aliénation, favorisant en retour la conscience. En revanche, défaites sur défaites entraînent démoralisation et renoncement à la lutte collective, avec repli individualiste et avancées réactionnaires (divisions racistes, sexistes...). De même les droits syndicaux acquis (droit syndical -contre la répression...- , journées d’information syndicales...) renforcent les syndicats.

Tout cela n’a pas été accordé par la bourgeoisie pour nous faire plaisir, mais arraché par des luttes syndicales et politiques des travailleurs. Des « embryons de démocratie prolétarienne au sein du capitalisme » (Trotski)

2 Nature des syndicats[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Les syndicats sont réformistes par nature[modifier | modifier le wikicode]

Les syndicats sont réformistes par nature car, s’ils veulent unifier largement les travailleur·ses, ils ne peuvent pas être révolutionnaires. De plus, l’aspect quotidien de leur lutte, la revendication immédiate, réduit, qu’on le veuille ou non, leur possibilité de mettre en place une théorie révolutionnaire partagée par la majorité des militants et adhérents. Enfin, la condition même de leur efficacité est qu'ils parviennent à atteindre un minimum d'intégration dans des instances bourgeoises ( conseils d’entreprises ou d’université, diverses commissions paritaires…), des permanents (ne serait-ce que pour protéger ses militants de la répression), de l’argent qui vient de l’État... L’intégration des syndicats à l’appareil d’État est plus moins profonde selon les organisations et les périodes, mais elle est inévitable pour tout syndicat un minimum représentatif. Ce lien à l’appareil d’État implique forcément le développement de conceptions réformistes et de fonctionnements bureaucratiques.

L'opposition qui est aujourd'hui faite dans le langage courant entre « syndicats de lutte et syndicats réformistes » est de nature à embrouiller les esprits, car ce n'est pas un emploi du terme réformiste dans le même sens.

2.2 Syndicalisme socialiste et autres syndicats[modifier | modifier le wikicode]

On parle parfois de syndicalisme socialiste pour désigner ce qui est de fait le courant très majoritaire du syndicalisme, et le distinguer d'autres syndicalismes, plus conservateurs voire réactionnaires. Le syndicalisme socialiste désigne les syndicats qui à l'origine se sont construits sur une idéologie de lutte des classes, même lorsque cette idéologie a été largement atténuée depuis.

2.2.1 Les syndicats « jaunes »[modifier | modifier le wikicode]

Certains syndicats sont créés directement par les patrons ou avec leur soutien, pour servir d'outils de contrôle. On parle de syndicats jaunes ou de « syndicats maison ». Un syndicat peut devenir un syndicat jaune à force de collusion / corruption avec le patron.

2.2.2 Les syndicats religieux[modifier | modifier le wikicode]

Les syndicats chrétiens, musulmans, etc., peuvent être aussi divers que les courants politiques se réclamant d'une religion. Ils peuvent être liés à un courant de gauche chrétienne, à des partis chrétiens-démocrates (centre-droit), à l'extrême droite...

2.2.3 Les syndicats d'extrême droite[modifier | modifier le wikicode]

Au début du 20e siècle, sous l'influence de Charles Maurras et du Cercle Proudhon, une partie de l'extrême droite française développe l'idée du national-syndicalisme. Selon eux, la démocratie et le capitalisme sont un seul et même système ennemi. Ce n'est qu'un exemple des multiples tentatives de l'extrême droite de mettre la main sur le mouvement ouvrier.

On peut aussi penser aux syndicats uniques sous les dictatures, qui ne servent que de relais au régime en place.

2.3 Syndicalisme révolutionnaire[modifier | modifier le wikicode]

2.3.1 Syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme[modifier | modifier le wikicode]

Pour les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires, le syndicat est à la fois la forme d’organisation des travailleurs en dehors des périodes révolutionnaires et la forme du pouvoir des travailleurs lors de et après la révolution. Cela les conduit à ne pas résoudre la question de la prise du pouvoir, comme l’expérience de l’Espagne en 1936 le démontre. De plus, pour la période post-révolutionnaire, leur conception ne permet pas de séparer syndicats et État ouvrier. Celle-ci est pourtant nécessaire à la fois pour qu’un État ouvrier existe et puisse organiser la transition vers le communisme et pour que les travailleurs puissent se protéger, syndicalement, contre les dérives de tout État (voir la discussion entre Lénine et Trotski sur la « militarisation des syndicats »).

Du côté syndicaliste révolutionnaire, certains arguent qu'une organisation révolutionnaire est nécessaire, mais que sa forme ne pas être le Parti mais une Tendance syndicale[1] ; tandis que chez les anarcho-syndicalistes doctrinaires, ce doit être une organisation spécifique anarchiste, qui a pour but d'exercer un soft-power[2]. En ce qui concerne l'État, il serait commun chez les syndicalistes révolutionnaires de considérer que la CNT a fauté, qu'elle aurait dû détruire l'État, mais que le bi-confédéralisme (CNT et UGT) et l'absence de syndicalisme d'Industrie ont pour partie contribué à cette décision, car le Prolétariat n'avait pré-constitué suffisamment ses propres outils pour pouvoir "aisément" remplacer ceux de l'ancienne société. Enfin, pour ce qui est de "l'État ouvrier", ce terme est rejeté, car l'État est une structure séparée, qui va donc contre l'idéal auto-gestionnaire, mais c'est à la Confédération de le remplacer pour ce à quoi il était pertinent. En conséquence, il n'y a pas à s'en emparer, car cela créerait fort probablement de fait une nouvelle classe sociale avec ses propres intérêts, de nouveau une relation gouvernant-gouverné, comme l'expérience russe l'a tristement montré, avec le pouvoir d'État qui a détruit par la loi et la dévitalisation les structures auto-gestionnaires issues de la révolution (les soviets) dont les membres souffraient d'un manque de préparation (problème que le syndicalisme révolutionnaire se donne entre autres pour tâche de combler) et d'un excès de confiance en l'État pour régler à leur place les choses en leur intérêt (et non celui des nouveaux gouvernants).

2.3.2 Syndicalisme de transformation sociale[modifier | modifier le wikicode]

Depuis les années 1980, on parle parfois de syndicalisme de transformation sociale pour désigner une conception qui ne se contente pas de la défense d'intérêts corporatifs, mais vise à changer à la racine ce qui génère les problèmes communs à l'ensemble des travailleur·ses. Généralement, il s'agit d'un héritage des visions syndicalistes révolutionnaires, même si cela peut être édulcoré.

2.4 Un syndicat regroupe une population « avancée »[modifier | modifier le wikicode]

Les syndiqués regroupent (plus ou moins) les « travailleurs avancés », ceux qui ont déjà conscience de la nécessité de s’organiser. Nous combattons donc la conception réformiste qui consiste à considérer que les syndicats doivent coller au niveau de conscience des masses non organisées. Les syndicats doivent s’approcher au plus proche de ce niveau de conscience, mais leur rôle n’est pas d’être passifs, il doivent jouer un rôle de direction vis-à-vis des masses, en proposant des méthodes pour qu’elles se mettent en mouvement.

2.5 Bureaucratisation des syndicats[modifier | modifier le wikicode]

Même les syndicats qui ont été à l'origine créés par et pour les travailleurs se sont retrouvés à pactiser avec les capitalistes et parfois tout faire pour sauver leur système. C'est avant tout dû au développement d'une couche privilégiée parmi les travailleurs, qui est liée matériellement à la bourgeoisie et préfère défendre ses intérêts immédiats que l'ensemble de la classe. Cette couche - l'aristocratie du travail - est celle qui dirige les syndicats, à la fois parce qu'elle a plus de facilité à gravir les échelons, et parce que la pression corruptrice de la bourgeoisie transforme en général "ceux d'en bas" qui atteignent le sommet. Il se développe alors une vraie séparation entre la tête et la base des syndicats, même si en temps de paix sociale relative, la base fait confiance à la direction. Tout ceci créé les conditions pour une bureaucratisation des syndicats, avec tout ce que cela signifie en terme d'étouffement de la démocratie interne : muselage, répression ou expulsion des voix critiques, peur des actions trop "spontanées" de la base...

La principale et la plus grave conséquence, c'est que les directions syndicales ont à d'innombrables reprises freiné des luttes qui avaient des potentiels subversifs très forts, tué dans l’œuf des possibilités de grèves générales, voire participé plus ou moins ouvertement à des répressions contre-révolutionnaires...[3]

- Le ralliement de la quasi totalité des syndicats (y compris les syndicalistes révolutionnaires) à l'Union sacrée de 1914

- La trahison des grèves états-uniennes des années 1930, notamment par la direction conservatrice de l'AFL.

- La trahison de la grande grève anglaise de 1926 notamment par les bureaucrates du TUC.

- La trahison des dirigeants de la CNT lors de la révolution espagnole.

- La trahison des grèves de juin 1936 et de Mai 1968 en France, en partie par la direction de la CGT.

- En 2010 en Chine, des hommes du syndicat unique ont tabassé des grévistes, qui dénoncent ces "prétendus syndicalistes" qui préfèrent recourir à la violence "au lieu de défendre les intérêts collectifs des travailleurs".[4]

3 L'obstacle des corporatismes[modifier | modifier le wikicode]

3.1 Syndicalisme de métier et syndicalisme d'industrie[modifier | modifier le wikicode]

Le syndicalisme de métier est la première forme du syndicalisme. Dans une localité se sont créés des syndicats rassemblant les ouvriers d’un même métier : ouvriers sur bronze, peintres en dorure, etc. Ces syndicats n’étaient pas liés à une seule entreprise : cela n’avait aucun sens, car les ouvriers changeaient souvent de patron (chômage, répression, recherche de meilleures conditions d’emploi, licenciements très faciles).

Au niveau national, ces syndicats se regroupaient en fédérations de métiers. Cela permettait une vraie solidarité quand les ouvriers changeaient de région : aide pour retrouver du travail dans son métier, aide financière lors des grèves. Certains courants comme le « Guild socialism » ont théorisé que ce type de syndicalisme serait la base du contrôle ouvrier.

Mais ce syndicalisme a un grand défaut : il reproduit la division du travail imposée par les patrons. Il rassemble les travailleurs mais seulement en partie. Sur un même lieu de travail, existaient plusieurs syndicats, car plusieurs métiers. Le développement de l'industrie capitaliste a eu tendance à faire apparaître une couche de plus en plus nombreuse d'ouvriers non qualifiés (manœuvres, travail à la chaîne, journaliers…), que les syndicats de métier n'organisaient pas. De plus, face à la concentration capitaliste des entreprises, ce syndicalisme était incapable de donner aux travailleurs une maîtrise de leur industrie et de leurs outils en vue d’une future gestion de la société par les travailleurs eux-mêmes.

C'est pourquoi de nombreux militant·e·s ont mené le combat pour passer à un syndicalisme d'industrie[5],[6]. Celui-ci consiste à regrouper les syndicats de métiers en syndicats d’industrie (métallurgie, bâtiment, etc.) organisés localement (ville, bassin d’emploi et de vie). Ainsi sur un même lieu de travail et dans une même zone d’emploi, un seul syndicat de la confédération regroupe tous les travailleurs syndiqués, quel que soit leur métier. Dans le même temps, il s'agit de regrouper les fédérations de métier dans de puissantes fédérations d’industrie.

Ce sont les branches de l’Éducation, du Commerce, de l’Aide à domicile, de la Chimie, de la Métallurgie, de la Construction, etc. Cette bataille n’a pas été facile, il a fallu contourner de nombreuses résistances, et aujourd’hui encore cette forme du syndicalisme n’est pas totalement généralisée. Le syndicalisme de métier existe sous forme de syndicats autonomes.

3.2 Syndicalisme d'entreprise[modifier | modifier le wikicode]

Le syndicalisme d’entreprise est une forme pervertie du syndicalisme d’industrie. Dans un syndicat d’entreprise (ou parfois même d’établissement), les travailleurs sont tous organisés dans un même syndicat. Mais ils ne sont pas dans le même syndicat que leurs camarades d’une autre entreprise située dans la même zone d’emploi et faisant partie de la même branche !

Ainsi dans la construction: on a des syndicats par entreprise des gros donneurs d’ordre, et puis une quasi absence de syndicats chez les sous-traitants. On retrouve le même schéma dans l’automobile : un syndicat dans l’usine du donneur d’ordre, et autour, parfois, des syndicats très faibles chez les sous-traitants situés près de l’entreprise principale. On a même aussi dans une même usine un syndicat de l’employeur principal, et des travailleurs en intérim parfois syndiqués dans le syndicat de la boîte d’intérim !

3.2.1 Syndicalisme d'entreprise en France[modifier | modifier le wikicode]

Le syndicalisme d’entreprise a été progressivement généralisé à la CGT à partir de la fin des années 1950. Le fait est que pendant une vingtaine d’années, le mouvement syndical était à l’offensive. Les luttes gagnantes dans les grandes entreprises et les grands services publics se traduisaient par une amélioration réelle de la situation d’une grande partie des autres travailleurs (acquis dans la convention collective, acquis sociaux de la protection sociale...).

Mais au tournant de la fin des années 1970, avec la crise économique mondiale du capitalisme, le patronat a multiplié des mesures qui ont conduit à briser les solidarités (sous-traitance, externalisations, privatisations...). Le syndicalisme d'entreprise se retrouve dans ce contexte de plus en plus inefficace.

4 Partis et syndicats[modifier | modifier le wikicode]

Les rapports entre partis et syndicats sont variables selon les pays et les époques. En Allemagne, les social-démocrates ont été à l'initiative des syndicats et ont longtemps gardé l'ascendant. A l'inverse, en Angleterre, ce sont les syndicats qui ont créé le Labour party. Cependant, les syndicats de par leur nature ont rapidement eu tendance à devenir beaucoup plus massifs que les partis, ce qui a finit par donner à la bureaucratie syndicale une influence prépondérante.

Aux États-Unis, les syndicats et partis ouvriers ont toujours connu une relative indépendance, surtout liée à la faiblesse de ces derniers.

En France, le problème des rapports entre partis et syndicats est particulièrement à vif avant 1914 (autour de la Charte d'Amiens). En 1921, le jeune PC français « déclare hautement sa volonté de respecter le droit des syndicats de se gouverner et de s'administrer eux-mêmes, en dehors de toute injonction, de toute tutelle, de toute subordination. »[7]

Après 1968, la CGT nie, contre toute évidence, sa subordination au PCF. À l’inverse, certains syndicats, telle la CFDT, refusent de voir leurs droits définis par les partis.

5 Les marxistes et le syndicalisme[modifier | modifier le wikicode]

Il existe une contradiction dans le combat quotidien des révolutionnaires : nous nous battons pour l’unité de notre classe et nous posons la question du pouvoir, alors que cette question (réforme/révolution) divise fatalement. C'est pourquoi dans les syndicats nous sommes en situation de minorité, de "tendance". Il faut l'accepter pour militer syndicalement. Cela ne veut pas dire que l'on devient réformiste pour autant, seulement que l'on saisit les enjeux :

5.1 Enjeux du militantisme syndical[modifier | modifier le wikicode]

Il s’agit de comprendre à quoi sert le syndicat, outil réformiste indispensable aux travailleurs. Le syndicat est la forme d’organisation première pour les travailleurs entre les mobilisations, celle qui permet aux travailleurs non révolutionnaires de garder un lien entre eux, de continuer à défendre leurs intérêts. Il constitue aussi une médiation entre l’avant-garde révolutionnaire et les larges masses.

- Pour celle-ci, le syndicat permet de se lier au niveau de conscience des larges masses : il permet, par des discussions et des luttes quotidiennes, de connaître les préoccupations concrètes des masses, leurs possibilités d’action (en terme de confiance, de capacités financières pour une grève, de combativité…), leurs convictions politiques (concernant des batailles concrètes comme les grands choix de société, les différentes questions politiques).

- Le syndicat constitue une première étape pour entraîner l’ensemble de notre camp social : Dans les luttes comme avant les luttes, nous pouvons tester nos arguments dans le syndicat avant de les tester à une échelle plus large. Par exemple, pendant le mouvement contre le CPE, commencer à batailler dans l’UNEF sur la question du blocage ou de l’élargissement des revendications permettait de tester nos arguments et ce que peuvent répondre des étudiants moyennement combatifs. Nous pouvons aussi commencer à entraîner plus largement que les révolutionnaires, en entraînant des militants qui ne sont pas révolutionnaires voire qui sont nettement réformistes, ainsi que leur milieu, ce qui permet d’élargir le champ d’action par rapport au milieu, limité, des seuls révolutionnaires.

- Enfin, les révolutionnaires ont une responsabilité à contribuer à la structuration quotidienne de la classe ouvrière. Nous devons nous poser le problème de comment organiser largement le prolétariat en dehors des périodes révolutionnaires. Ce dernier élément implique que cela ne peut pas se faire dans une organisation révolutionnaire. Mais nous ne pouvons pas laisser la tâche que le prolétariat s’organise largement aux réformistes, les révolutionnaires doivent être autant capables de structurer la classe que les réformistes. Il n’y a aucune raison de leur laisser ce privilège. On entend beaucoup de choses sur l’indépendance syndicale. Pour nous, il ne s’agit pas que les militants des syndicats n’ont pas le droit de discuter de politique ou de militer politiquement. Il ne s’agit pas d’une position morale. L’indépendance syndicale consiste à respecter les rythmes politiques et les objectifs de chaque structure. Le syndicat a pour rôle d’unifier un camp social pour se battre pour des objectifs communs en défense de ses intérêts. L’organisation politique vise à préciser et défendre un projet stratégique. Nous respectons les décisions des organisations de masse, nous nous battons contre leur subordination à une organisation politique parce que nous pensons qu’il est nécessaire de respecter les rythmes de débat démocratique des structures de masse.

5.2 Quelle orientation concrète ?[modifier | modifier le wikicode]

5.2.1 L’activité quotidienne[modifier | modifier le wikicode]

Parce que nous sommes convaincus de la nécessité du cadre syndical pour lui-même, nous participons à l’activité quotidienne de base. De plus, cela permet de gagner une légitimité, il n’y a aucune raison de laisser ce travail et cet espace aux réformistes, nous devons prouver que les révolutionnaires sont capables de résoudre les problèmes quotidiens des travailleurs. Nous participons donc aux permanences, aux tables d’information, aux campagnes électorales, aux campagnes de pétitions, à la résolution des problèmes quotidiens, à la lecture et l’analyse des réformes, ainsi qu’au travail dans les institutions (conseils, rendez-vous avec les administrations…).

5.2.2 Le travail d’avant-garde[modifier | modifier le wikicode]

Nous essayons d’être un pas en avant et de tirer en avant l’ensemble du syndicat. Cela passe par deux biais. Le premier est la conviction : nous essayons de convaincre sur nos positions en discutant, en écrivant des textes, etc. Le deuxième est l’action : nous mettons en place notre orientation en tant qu’individus ou lorsque nous convainquons une structure, afin de faire des preuves par l’exemple. Cela ne se fait pas dans tous les cas : il faut que cette action serve réellement à entraîner plus largement, pas à nous isoler.

5.2.3 Discuter politique[modifier | modifier le wikicode]

Lorsque nous militons syndicalement, nous restons des militants politiques. Nous ne nous interdisons pas de discuter de nos convictions politiques, même si cela ne doit pas se faire au détriment du travail syndical : pour être crédibles lorsqu’on propose une orientation syndicale, il faut parfois savoir se faire discrets sur l’intervention politique, même s’il est parfois possible, lorsqu’on a acquis une certaine légitimité, de proposer des orientations syndicales même en étant connus comme militants politiques.

5.2.4 Face à la bureaucratie[modifier | modifier le wikicode]

La bataille contre la bureaucratie n’est pas un débat d’idées entre des militants en désaccord. La bureaucratie est problème de rapport au système, c’est une question sociale. Les bureaucrates ne sont pas mauvais par nature ou par conviction, mais leur place dans une structure intégrée à l’appareil d’État les force à des pratiques antidémocratiques et des conceptions réformistes. Nous devons déduire de ce problème social la nécessité pour la révolutionnaire d’un séparation nette entre eux et nous, en terme de pratiques militantes, de formulation d’orientations syndicale. Aucune alliance durable (ce qui n’interdit pas des accords ponctuels) n’est possible sous peine de nous intégrer à notre tour.

5.2.5 Différencier directions et militants[modifier | modifier le wikicode]

Les militants de base, même dirigés par des bureaucrates et solidaires avec eux, sont des travailleurs normaux. Vis-à-vis d’eux, nous devons faire notre possible pour argumenter sur le fond, de ne pas passer pour des fous ou des gauchistes. Nous devons éviter de donner des prétextes aux bureaucrates pour activer des solidarités sentimentales, sectaires, sans fond contre nous. Il est parfois nécessaire de mettre en place des affrontements forts avec les directions réformistes, voire des affrontements physiques, mais il faut mesurer les conséquences que cela a en terme d’isolement des militants combatifs.

6 Historique[modifier | modifier le wikicode]

6.1 Interdiction puis autorisation[modifier | modifier le wikicode]

Les corporations médiévales peuvent être vues comme des ancêtres du syndicalisme par certains aspects, mais le contexte était très différent, notamment parce que les artisans qu'elles regroupaient étaient beaucoup plus hiérarchisés (maîtres, compagnons...).

Le développement du capitalisme a bouleversé l'artisanat et donc les corporations. La manufacture puis l'industrie ont créé des métiers d'ouvriers interchangeables (ou en tout cas pouvant être formés beaucoup plus rapidement), et sa concurrence a évincé du marché la plus grosse part des artisans, ou les a réduits à des marchés de niche. Par ailleurs les artisans des corporations se connaissaient tous (villes relativement petites, échoppes souvent concentrées dans une même rue) ce qui facilitait leur organisation, et qui est soudainement devenu bien plus difficile avec la révolution industrielle et la croissance urbaine.

Comme les corporations étaient des véritables institutions de l'Ancien régime, bloquant notamment la concurrence, elles ont eu tendance à être combattues par les révolutionnaires ou réformateurs bourgeois de l’Époque moderne (en France elles sont abolies en 1789).

Les sociétés amicales, souvent centrées sur le rôle de mutuelles, sont d'autres formes de proto-syndicats. Elles sont souvent moins combatives et plus tolérées.

Du côté des ouvriers ou artisans en voie de déqualification embauchés dans les nouvelles manufactures et industries, il était difficile de s'organiser. Le temps de travail était nettement plus élevé que du temps de l'ancien artisanat (où un grand nombre de jours de l'année étaient chômés). Les travailleur·ses provenaient de différentes régions et leur unité n'était pas spontanée. Néanmoins, le fait d'être regroupés en nombre et exploités par un même employeur était de nature à faire naître une condition commune et donc des luttes communes. Ces luttes inquiétaient les patrons, ce qui débouche le plus souvent sur des lois d'interdiction : Loi le Chapelier de 1791 en France, Combination Act de 1799 en Angleterre...

Mais avec l'essor de l'industrialisation et des révoltes ouvrières, l'interdiction n'est plus tenable. Les actions clandestines sont souvent plus violentes. Les bourgeois libéraux finissent par juger moins dangereuses des organisations ouvrières autorisées et militant au grand jour. Cela aboutira progressivement sur la légalisation du droit de grève et des syndicats, en 1824-1825 en Angleterre, en 1884 en France...

6.2 Angleterre[modifier | modifier le wikicode]

Le mouvement ouvrier en Angleterre est précoce du fait de la révolution industrielle qui part de ce pays. Suite à l'autorisation en 1824-1825, une première vague de syndicats se forme, une véritable « ligue des ouvriers contre les maîtres »[8]. Mais ce syndicalisme est encore très fermé (avec des rituels d'intégration proches de la franc-maçonnerie) et se limite encore à une aristocratie ouvrière. Des tentatives d'aller vers un syndicalisme de masse structuré ont lieu vers en 1829-1831.

En 1834, Owen tente de fédérer tout le mouvement ouvrier dans une Grand National Consolidated Trades Union. Cela devait être à la fois la première confédération syndicale à l'échelle nationale, et un organe à vocation coopérative, ayant la capacité de socialiser toute l'économie, mettant fin à la concurrence. Mais malgré un certain enthousiasme, cela ne dépassa pas réellement Londres.

Le mouvement chartiste (1836-1848) s'accompagne d'un essor du syndicalisme.

En 1864, des syndicats anglais participent à la création de l'Association internationale des travailleurs (Première internationale).

En 1868, une organisation syndicale à l'échelle nationale est définitivement actée avec le Trades Union Congress (TUC). Comme son nom l'indique il s'agissait d'abord d'un congrès réunissant, tous les ans, tous les syndicats. La structure confédérale entre deux congrès était à l'origine très informelle. A partir de 1871 le congrès élit un Parliamentary Committee, ont l'occupation principale était de faire du lobbying auprès du parlement pour obtenir des réformes sociales.

Il y a une tendance dans les années 1880 à la formation de syndicats organisant plus largement les travailleur·ses moins qualifié·es. Ce qui a été appelé le new unionism. Cela représentait une évolution des syndicats de métiers vers des syndicats industriels. Ces syndicats étaient plus enclins à la grève, et plus proches des socialistes.

6.3 Première internationale[modifier | modifier le wikicode]

Dès 1847, Marx prenait position pour le syndicalisme, à une époque où beaucoup de socialistes anglais et presque tous les socialistes du Continent européen (comme Proudhon) étaient contre.[9]

Dans sa conférence de popularisation Salaire, prix, profit (1865), Marx soutenait une articulation entre résistance immédiate et abolition du salariat :

« Les trade-unions agissent utilement en tant que centres de résistance aux empiétements du capital. (...) Elles manquent entièrement leur but dès qu’elles se bornent à une guerre d’escarmouches contre les effets du régime existant, au lieu de travailler en même temps à sa transformation et de se servir de leur force organisée comme d’un levier pour l’émancipation définitive de la classe travailleuse, c’est-à-dire pour l’abolition définitive du salariat. »

Dans ses propositions au congrès de Genève de l'AIT (1866), il soutient que l'activité des syndicats « n'est pas seulement légitime, elle est nécessaire ». Il ajoute :

D'un autre côté, les syndicats ouvriers ont formé, sans même en être vraiment conscients, des centres d'organisation de la classe ouvrière, de même que les communes et les municipalités du Moyen Âge en avaient constitué jadis pour la classe bourgeoise. Si les syndicats sont indispensables dans la guerre de guérilla du travail et du capital, ils sont encore plus importants comme force organisée pour supprimer le système du travail salarié et la domination du capital.[10]

Les proudhoniens s'y opposèrent et firent une contre-proposition :

« Dans le passé, les sociétés ouvrières, avec le système des corporations et des maîtrises, c'était l'esclavage pour le travailleur ; aujourd'hui, la situation est l'insolidarité et l'anarchie. L'avenir doit réaliser l'identité de ces trois termes : travailleur, capitaliste et consommateur ; l'ouvrier doit devenir le propriétaire de son produit. »

Ils prenaient également position contre les grèves : « la grève est loin d'être la solution du problème social ; le but poursuivi par l'Association est la suppression du salariat, à quoi l'on ne pourra arriver que par l'association, et surtout par l'association coopérative »

S’agissant des syndicats, dont l’action est simplement défensive, Marx est opposé au centralisme :

« [L]'organisation centralisée, qui s'applique si bien aux sociétés secrètes et aux sectes, est en contradiction avec la nature même des syndicats. Même si elle était possible – or je la tiens tout bonnement pour impossible –, elle ne serait pas souhaitable, surtout en Allemagne. En effet, les ouvriers y sont dressés dès l'enfance par la bureaucratie à croire en l'autorité et l'instance supérieure, si bien qu'il faut avant tout qu'ils apprennent à se tirer d'affaire tout seuls » [11]

Cette position est à différencier du rôle du parti.[12] En 1868 Marx écrivait que le parti ouvrier surgirait des syndicats (ce qui pour l'exemple anglais sur lequel il se basait a été le cas). Plus tard il dira de l'Internationale qu'elle fut « la première tentative pour doter [l'action internationale des classes ouvrières] d'un organe central ».[13]

A l'inverse, Bakounine qui dans sa polémique avec Marx place au centre l'idée d'une organisation de masse peu centralisée, inaugure une tradition anarcho-syndicaliste.

En 1881, Engels renouvelle la critique que faisait Marx au trade-unionisme :

« il y a deux aspects que les syndicats devraient prendre en considération, premièrement que le moment où la classe ouvrière de ce pays revendiquera avec force sa pleine représentation au Parlement arrive rapidement. Deuxièmement, que le moment où la classe ouvrière comprendra que la lutte pour les salaires et la réduction du temps de travail, l’ensemble de l’action des syndicats telle que menée actuellement, n’est pas une fin en soi mais un moyen, un moyen tout à fait nécessaire et utile, mais seulement un moyen parmi d’autres d’arriver à l’objectif ultime : l’abolition du salariat. »[14]

6.4 France[modifier | modifier le wikicode]

Le mouvement syndical en France a longtemps été dominé par la CGT. Au 21e siècle, il est beaucoup plus morcelé.

6.5 Allemagne[modifier | modifier le wikicode]

En Allemagne, les partis socialistes sont apparus avant que n'apparaissent un mouvement syndical puissant. Mais au début du 20e siècle, les organisations syndicales se développent et se centralisent rapidement. De par leur influence idéologique et le fait qu'ils aient la plupart du temps été les premiers organisateurs du mouvement ouvrier, les cadres du parti social-démocrate (SPD) gardèrent un certain temps un rôle dirigeant. On considérait alors « la social-démocratie allemande » comme un ensemble, constitué de toutes les organisations (associatives, syndicales...) et dirigé politiquement par le SPD, vu comme avant-garde.

La première confédération syndicale allemande (Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands) a été fondée le 14 mars 1892 à Halberstadt. Elle réunissait 57 organisations représentant environ 300 000 adhérents. A ce moment-là, elle est fortement concurrencée par les syndicats dirigés par des libéraux et des catholiques, héritage des lois antisocialistes qui l'avait handicapée.

Mais les syndicats social-démocrates montèrent en puissance et dépassèrent le parti. En 1900, ils étaient devenus la première puissance syndicale, avec 600 000 membres, et en 1904 ils dépassaient le million. En 1906, ils comptaient 1 689 709 membres, contre 384 327 pour le SPD. Vers 1906, parmi les électeurs social-démocrates, 50% étaient membres des syndicats, et 9% membres du parti.[15]

Les dirigeants des centrales syndicales se retrouvent à la tête d'une organisation très puissante, de plus en plus bureaucratisée et habituée à la collaboration de classe. En pratique, elle prend de moins en moins d'initiative offensive dans la lutte des classes.

Le dirigeant de la Commission générale des syndicats allemands durant deux décennies, Carl Legien, par ailleurs député à plusieurs reprises du SPD, s'appuya sur la fraction du patronat qui entendait composer avec les organisations syndicales. Il théorisa l'évolution de celles-ci vers le légalisme, la défense des intérêts corporatistes, le rejet de l'idée d'une grève générale et, au-delà, de toute perspective révolutionnaire.

Les chefs de ces syndicats, qui affirmaient avoir « besoin de calme dans le mouvement ouvrier » pour se développer, se réfugièrent dans une prétendue indépendance et neutralité politique, tout en condamnant certaines directives du SPD comme « dangereusement marxistes ». En 1913, c'est pourtant Legien qui fut désigné à la tête du Secrétariat syndical international réunissant les centrales européennes et leurs sept millions et demi d'adhérents. Preuve que ce courant avait déjà des assises solides dans tout le mouvement syndical.

En particulier, alors que des grèves générales spontanées commencent à apparaître (1902 en Belgique, 1905 en Russie...), les syndicats les voient d'un mauvais œil. En Allemagne même, la direction syndicale fait tout pour canaliser les nombreuses grèves, notamment la grève des mineurs (qui menaçait l'économie de paralysie) qu'elle incite à reprendre le travail.

Les syndicats allemands tiennent leur congrès à Cologne en mai 1905, et condamnent l'usage de la grève générale (que Carl Legien appelait « l'obscurité générale ») et même le fait de faire de la propagande pour. Ils soutenaient qu'ils n'avaient pas les moyens pour soutenir une grève générale et qu’ils avaient besoin de la paix sociale pour continuer leur progression numérique. Quelques mois plus tard, au congrès du parti, Bebel marque son hostilité aux révisionnistes qui rejettent la grève générale, affirmant que « la grève des masses doit être retenue comme une mesure défensive ».

Il reçoit le soutien de Rosa Luxemburg, qui rentre de Russie et publie Grève de masse, Parti et syndicat, où elle réfute les positions des syndicalistes : elle dénonce leur caractère mécanique (attendre que toute la classe ouvrière soit organisée), leur attitude de comptable (les caisses des syndicats ne permettent pas de soutenir une grève générale) et met en avant que c’est dans la lutte que les travailleurs réalisent les plus grands progrès dans leur organisation et donc dans leur auto-émancipation.

Mais l’agitation sociale en Allemagne gagne en ampleur. Les chefs des syndicats traitent Luxemburg d’anarchiste, et la direction du parti est prise de vertige face à la puissance de la protestation ouvrière. La bureaucratie syndicale est assez forte, et la bureaucratisation dans le parti est elle-même assez forte, pour que le centre social-démocrate vacille.

Au congrès du SPD en 1906, la direction et les syndicats décident de mettre sur un pied d’égalité les deux organisations (« parité »). Dorénavant, les décisions essentielles devront être prises en commun. Kautsky se contente d'amender la résolution (de Bebel) pour qu'elle souligne « la nécessité absolue [que les syndicats soient] gouvernés par l'esprit de la social-démocratie ». Luxemburg ironise sur cette parité en la comparant à un paysan (le syndicat) qui dirait à sa femme (le parti) : « Quand nous sommes d'accord c'est toi qui décide, sinon c'est moi. »[15]

Début 1910 à nouveau, des grèves massives apparaissent spontanément, à la fois économiques (contre les patrons) et politiques (pour réclamer le suffrage universel). Rosa Luxemburg se met alors à critiquer durement la passivité de la social-démocratie, qui ne cherche pas à pousser le mouvement en avant.[16] Kautsky lui fait alors une réponse qui cautionne la politique majoritaire.[17] En privé, Kautsky s'irrite contre Luxemburg, qui ferait peur aux syndicalistes avec son gauchisme, et qui nuirait à « son influence » sur les syndicats, celle « des marxistes ».[18] Les idées de Luxemburg et de Liebknecht, celles de l'aile gauche de la social-démocratie, ont pourtant de l'écho à ce moment-là car il apparaît que les méthodes purement parlementaires et de négociation syndicale sans rapport de force ne permettent de rien obtenir : pas d'avancée sur le droit de vote, de nombreux ouvriers soumis à la répression patronale et judiciaire, impuissance face au militarisme lors notamment de la crise d'Agadir...

6.6 Russie[modifier | modifier le wikicode]

Dans Que Faire ? (1902), Lénine soutient que les syndicats (ceux-ci sont encore inexistants en Russie) doivent regrouper plus largement que les seuls travailleur·es social-démocrates. A partir de la révolution de 1905, Lénine devra batailler contre les cadres bolchéviks ayant une attitude sectaire envers les syndicats, étant habitués à la clandestinité et non aux organisations larges.

A l'inverse, les menchéviks avaient une tendance à s'adapter à la conscience syndicale. Par exemple, au congrès de 1906 du POSDR, la majorité menchévique vote pour une neutralité des syndicats, alors qu'au congrès de 1907, la majorité bolchévique vote pour l'objectif de syndicats partisans[19]. L'aile des menchéviks liquidateurs, elle, avait tendance à vouloir se limiter aux organisations larges comme les syndicats et à abandonner le parti (encore illégal).

6.7 Limites du syndicalisme et répression[modifier | modifier le wikicode]

A la fin du 19e siècle, les syndicats de masse commencent à se généraliser dans les pays capitalistes, au point d'être parfois vu comme l'outil principal du mouvement ouvrier (théorie des syndicalistes révolutionnaires par exemple). Cependant, au même moment, ils semblent se heurter à certaines limites.

Par exemple, la bourgeoisie a de plus en plus recours à l'arme juridique. Au Royaume-Uni une affaire majeure fut le procès Taff Vale de 1901 : un tribunal ordonna au syndicat des cheminots d’indemniser une compagnie ferroviaire pour les pertes occasionnée par une grande grève.

Aux États-Unis à cette époque, les juges bourgeois votaient souvent des injunctions à des fins de répression syndicale.[20]

Par ailleurs, les patrons se sont aussi mis à utiliser leurs associations patronales pour se coordonner et étouffer les grèves. Si les ouvriers sont les seuls à être syndiqués, les cotisations des travailleurs d'une entreprise en activité peuvent servir à financer la caisse de grève dans une entreprise. Mais si le patron de l'entreprise touchée par la grève passe un accord avec d'autres patrons pour qu'ils produisent ce qui n'est pas produit chez lui, il neutralise cette solidarité, ou la rend plus difficile (cela nécessite d'emblée une grève générale, plus difficile à financer).

Pour toutes ces raisons, d'importants socialistes comme Kautsky ont théorisé que les syndicats avaient plus que jamais besoin de partis ouvriers pour défendre leurs intérêts au niveau politique, dans les institutions.[21][20] Et il semble en effet que dans cette période, le mouvement ouvrier tend à se tourner vers les socialistes, même dans les pays où ils étaient peu populaires.

Au Royaume-Uni, le courant en faveur de la constitution d'un parti ouvrier (Labour party) se renforce et aboutit en 1901. Aux États-Unis, le Parti socialiste se renforce.

6.8 Deuxième internationale[modifier | modifier le wikicode]

C'est à l'occasion du congrès de Zurich de 1893 de l'Internationale, qu'est fondée la Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie.

Le congrès de Londres de 1896 proclame que les partis et les syndicats doivent tendre à l'unité la plus complète. Mais suite au congrès une grande partie des syndicats refuse l'adhésion directe à l'Internationale, à commencer par ceux qui sont le plus en désaccord idéologique, comme la CGT française (alors anarcho-syndicaliste) et le TUC anglais.

Plus largement, la tendance est à une organisation séparée entre syndicats et partis, ce qui va faire ressurgir régulièrement la question des rapports entre ces organisations.

Le congrès de 1907 à Stuttgart aborda à nouveau la question des rapports syndicats-parti. Certains comme le bolchévik Lounatcharski soutenaient le maintien de la position d'unité syndicats-partis, tandis que Plekhanov plaidait pour une « neutralité ». La résolution votée est une résolution de compromis. Lénine considéra qu'elle donnait raison aux partisans de la politisation des syndicats[19], mais elle peut aussi être vue comme une concession à la tendance à l'autonomisation des syndicats.

« Pour affranchir entièrement le prolétariat du servage intellectuel, politique et économique, la lutte politique et la lutte économique sont également nécessaires. Si l’activité du Parti socialiste s’exerce surtout dans le domaine de la lutte politique du prolétariat, celle des syndicats s’exerce principalement dans le domaine de la lutte économique de la classe ouvrière. Le Parti et les syndicats ont une besogne également importante à accomplir.

Chacune des deux organisations a son domaine distinct déterminé par sa nature et dans lequel elle doit régler son action d’une façon absolument indépendante. Mais il y a aussi un domaine toujours grandissant de la lutte des classes prolétarienne, dans lequel on ne peut obtenir davantage que par l’accord et la coopération du Parti et des syndicats. Par conséquent, la lutte prolétarienne sera d’autant mieux engagée et d’autant plus fructueuse, que les relations entre les syndicats et le Parti seront plus étroites, sans compromettre la nécessaire unité du mouvement syndical »[22]

6.9 Internationale communiste[modifier | modifier le wikicode]

La jeune Internationale Communiste (IC) fut amenée très rapidement à structurer son activité au sein du mouvement syndical, contre les bureaucrates qui avaient ouvertement trahi les intérêts des ouvriers en les envoyant se battre les uns contre les autres et en cautionnant l'Union sacrée. Parmi les fameuses « 21 conditions » d'adhésion à l'IC, la condition 9 indiquait :

« Tout Parti désireux d’appartenir à l’Internationale Communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats, coopératives et autres organisations des masses ouvrières. Des noyaux communistes doivent être formés, dont le travail opiniâtre et constant conquerra les syndicats au communisme. Leur devoir sera de révéler à tout instant la trahison des social-patriotes et les hésitations du « centre ». Ces noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à l’ensemble du Parti. »

Dans la CGT, un bureaucrate comme Jouhaux s'était retrouvé « délégué à la Nation », loin de la sacro-sainte « indépendance syndicale ». Pourtant, beaucoup de bureaucrates comme lui invoquaient la Charte d'Amiens... contre l'influence communiste dans la CGT. A l'inverse, de nombreux militants de valeur issus du courant syndicaliste révolutionnaire (Monatte...) rejoignirent le parti communiste. Mais ce n'était pas le cas de tous, et certains invoquaient aussi l'indépendance syndicale. Trotski bataillait pour convaincre que les communistes défendaient l'indépendance réelle, dans l'action, des ouvriers syndiqués, agissant en tant qu'avant-garde de la même façon que les « minorités actives » SR l'avaient fait jusqu'à présent, mais sans que ces minorités se cachent derrière le syndicat.[23]

6.10 Quatrième internationale[modifier | modifier le wikicode]

Dans les premières années de l'Opposition de gauche, Trotski est très diplomate avec Monatte, qu'il espère rallier. Dans une lettre de juillet 1921, Trotski préconisait de se fixer, malgré les réticences des militants français, l'objectif de la « fusion totale des syndicalistes révolutionnaires et des communistes en un seul parti ».[24]

Mais au fur et à mesure, celui-ci rompt avec le communisme et se replie sur sa position syndicaliste révolutionnaire d'origine.

En 1929, Trotski résume les désaccords avec les syndicalistes révolutionnaires :

« Les faits démontrent que des syndicats politiquement “indépendants” n’existent nulle part. Il n’y en a jamais eu. L’expérience et la théorie indiquent qu’il n’y en aura jamais. Aux États-Unis, les syndicats sont directement liés par leur appareil au patronat industriel et aux partis bourgeois. En Angleterre, les syndicats, qui dans le passé ont principalement soutenu les libéraux, constituent maintenant la base du parti travailliste. (...)

La véritable autonomie, pratique et non métaphysique, de l’organisation syndicale n’est ni perturbée ni diminuée par la lutte d’influence du parti communiste. Chaque syndiqué a le droit de voter comme il le juge utile et d’élire celui qui lui semble le plus digne. Les communistes possèdent ce droit comme les autres. La conquête de la majorité par les communistes dans les organes directeurs se fait dans le respect des principes de l’autonomie, à savoir la libre autogestion des syndicats. D’autre part, aucun statut de syndicat ne peut empêcher ou interdire le parti d’élire le secrétaire général de la Confédération du travail à son comité central, puisque ici nous sommes entièrement dans le registre de l’autonomie du parti. »[25]

Ultérieurement, dans son texte inachevé Les syndicats à l’époque de la décadence impérialiste, Trotsky écrit :

« Le mot d’ordre essentiel dans cette lutte est : indépendance complète et inconditionnelle des syndicats vis-à-vis de l’État capitaliste. (...) Il est un fait certain que l’indépendance des syndicats, dans un sens de classe, dans leur rapport avec l’État bourgeois, ne peut être assurée, dans les conditions actuelles, que par une direction complètement révolutionnaire qui est la direction de la IV° Internationale. Cette direction, naturellement, peut et doit être rationnelle et assurer aux syndicats le maximum de démocratie concevable dans les conditions concrètes actuelles. Mais sans la direction politique de la IV° Internationale, l’indépendance des syndicats est impossible. »[26]

De fait, après 1945, les processus de rapprochement/intégration syndicat-État ont connu un essor sans précédant.

6.11 Regroupements internationaux[modifier | modifier le wikicode]

Le Secrétariat syndical international (SSI) est la première forme de coordination internationale entre syndicats, entre 1901 et 1913.

Il se structure en Fédération syndicale internationale (FSI) à partir de 1913.

La scission dans le mouvement ouvrier socialiste suite à la guerre de 1914-1918 et la révolution russe se répercute sur les syndicats, avec d'un côté la constitution de l'Internationale syndicale rouge (liée aux communistes), et de l'autre le maintien de la FSI, aussi appelée à partir de sa reformation en 1919 l'Internationale d'Amsterdam.

En 1920, les syndicats chrétiens se regroupent dans la Confédération internationale des syndicats chrétiens, qui devient en 1968 la Confédération mondiale du travail.

Dans les années 1930, la FSI renforce ses liens avec l'Internationale ouvrière socialiste. En 1946, elle se fond dans la Fédération syndicale mondiale (FSM, WFTU en anglais).

En 1949, dans le contexte de la guerre froide, les syndicats opposés aux bloc soviétique quittent la FSM et fondent la Confédération internationale des syndicats libres (ICFTU en anglais).

La FSM entame une rapide perte de vitesse après la chute de l'Union soviétique, et en parallèle, dans les années 2000, s'opère un rapprochement entre la Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération mondiale du travail et un "groupe de contact" d'organisations non affiliées rassemblant entre autres CGT française, CTA argentine et l'OPZZ polonaise. Cela aboutit à la création de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2006.

Aujourd'hui, la plupart des organisations syndicales font partie de la CSI, qui est sur une ligne de collaboration de classe totale.

Les quelques syndicats qui font encore partie de la FSM sont des syndicats encore dominés par des forces staliniennes ou des « syndicats uniques » dans des régimes dictatoriaux.

Certains auteurs pointent que le centre de gravité du syndicalisme aurait basculé vers les pays dominés du Sud global, mais que la bureaucratie syndicale internationale reste dirigée par les syndicats du Nord.[27]

7 Effets des évolutions économiques[modifier | modifier le wikicode]

De nombreux socialistes ont essayé d'évaluer l'effet des évolutions du capitalisme sur les conditions concrètes du syndicalisme.

Le premier grand essor du syndicalisme, au Royaume-Uni de 1850 à 1875 environ, fait émerger l'idée que par le regroupement des travailleur·ses, leur rapport de force face au patronat deviendrait nettement supérieur. Cependant, les patrons finissent par s'organiser à une échelle qui devient hors de portée des syndicalistes (centralisation du capital, constitution de trusts et de cartels internationaux...). Pour beaucoup de commentateurs, cela signifiait que les grèves devenaient impuissantes dans une lutte directe face au patronat, et que le syndicalisme devait viser la revendication de législations.

Beatrice et Sidney Webb écrivaient par exemple en 1897 :

« Nous pouvons donc admettre que l’excessive concentration de l’industrie en trusts et en monopoles aura pour effet, soit de ruiner les syndicats en annihilant tous leurs efforts, soit de les amener à user de leur influence presque exclusivement en faveur de la législation »[28]

8 Discrimination syndicale[modifier | modifier le wikicode]

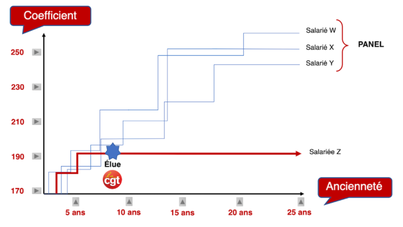

Il est fréquent que les syndicalistes soient dans le collimateur des patrons, de par le danger qu'ils ou elles représentent. Cela peut se traduire par des discriminations à l'embauche, des licenciements (même si le code du travail prévoit en général des mesures pour limiter les cas les plus flagrants), une mise au placard, une absence de progression de salaire...

9 Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

- Taux de syndicalisation

- Syndicalisme en Europe

- Syndicats en France : CGT, CFDT, CFTC, FO, Solidaires, CNT...

10 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- Tendance CLAIRE du NPA, Les révolutionnaires et les syndicats, 2012

- Un article sur les syndicats, issu du Bolchévik, n° 164, été 2003

- Ernest Mandel, Quatres textes sur l’organisation du prolétariat

- ↑ Comités Syndicalistes Révolutionnaires, Tendance syndicale ? ; Comités Syndicalistes Révolutionnaires, Les CSR espagnols, histoire de la tendance révolutionnaire de la CNT (1919-1925), 2010

- ↑ Pierre Besnard, L'anarcho-syndicalisme et l'anarchisme – Rapport au Congrès Anarchiste International, préface par Alexandre Schapiro, 1937

- ↑ Comités Syndicalistes Révolutionnaires, La grève générale, tome 2, Quelques expériences historiques, 2016 ; Comités Syndicalites Révolutionnaires, Asturies 1934 – Une révolution inconnue, 2010

- ↑ Brice Pedroletti et Brice Pedroletti, Le combat des salariés d'Honda "pour toute la Chine", Le Monde, juin 2010

- ↑ Comités Syndicalistes Révolutionnaires, Le syndicalisme d'industrie

- ↑ CNT IS 31, Stratégie syndicale : partie 2, le syndicalisme d’Industrie, 2024 : diaporama, brochure

- ↑ Thèses adoptées par le premier congrès de la SFIC, décembre 1921

- ↑ Larousse du 19e siècle

- ↑ Karl Marx et les syndicats, Bulletin communiste du 17 mai 1923

- ↑ Karl Marx, Instructions pour les délégués du Conseil central provisoire de l'AIT sur les différentes questions à débattre au Congrès de Genève (3-8 septembre 1866)

- ↑ Lettre de Marx à Schweitzer du 13 octobre 1868

- ↑ David Riazanov, Karl Marx et les syndicats, mars 1923

- ↑ Karl Marx, Gloses marginales au programme du Parti Ouvrier allemand, 1875

- ↑ Friedrich Engels, Les syndicats, The Labour Standard, 20 mai 1881

- ↑ 15,0 et 15,1 Carl Emil Schorske, German Social Democracy, 1905–1917: the development of the great schism (1955, Harvard University Press)

- ↑ Rosa Luxemburg, The Next Step, Dortmunder Arbeiterzeitung, Mars 1910

- ↑ KarI Kautsky, Was nun? (Et maintenant?), Neue Zeit, 8 avril 1910

- ↑ Karl Kautsky, Lettre à David Riazanov, 16 juin 1910

- ↑ 19,0 et 19,1 Lénine, Préface à la brochure de Voinov (A. Lounatcharski) sur l'attitude du parti à l'égard des syndicats, novembre 1907

- ↑ 20,0 et 20,1 John Spargo, Socialism. A summary and interpretation of socialist principles, June 1906

- ↑ Karl Kautsky, Politique et Syndicats, 1900

- ↑ Résolution reproduite en annexe dans : Histoire du mouvement syndical en France. René Garmy. Page 315. Bibliothèque du mouvement ouvrier 1970.

- ↑ Léon Trotski, Une explication nécessaire avec les syndicalistes‑communistes, 23 mars 1923

- ↑ Léon Trotski, Lettre à P. Monatte, 13 juillet 1921

- ↑ Léon Trotski, Syndicalisme et communisme, 1929

- ↑ Léon Trotsky, Les syndicats à l'époque de la décadence impérialiste, août 1940

- ↑ Kim Scipes, The International Trade Union Movement: Where It's Been, Where It's Going, January 2023

- ↑ Beatrice Potter Webb, Sidney Webb, Industrial Democracy, 1897

- ↑ https://droits.nvo.fr/veille/contre-les-discriminations-utiliser-la-methode-clerc/