Concurrence

La concurrence est une des caractéristiques majeures du capitalisme.

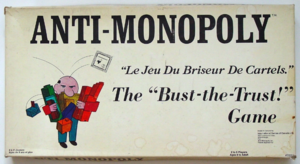

Les effets de la concurrence peuvent être plus ou moins modifiés par l'intervention de l'État, mais aussi par des grandes entreprises monopolistiques qui manipulent les prix. Les économistes libéraux vantent les bienfaits de la « concurrence libre et non faussée », surtout pour s'opposer à des mesures sociales, mais sont bien obligés d'admettre que les États capitalistes ont dû faire passer des lois anti-trusts pour protéger la concurrence...

1 Différentes échelles de concurrence[modifier | modifier le wikicode]

Comme chacun sait, le capitalisme repose sur l'individualisme des investisseurs privés. Cependant il y a différents niveaux de concurrence, et des réseaux d'intérêts communs qui sont hérités de l'histoire ou se tissent.

1.1 La base nationale[modifier | modifier le wikicode]

Les bourgeoisies sont d'abord nées dans leur cadre national. Ce n'est qu'ensuite que les plus puissantes d'entre elles (l'Angleterre au début de la Révolution industrielle...) sont parties à la conquête de marchés étrangers. Il y a donc bien évidemment une communauté d'intérêts plus forte entre capitalistes d'un même pays, notamment pour utiliser leur État selon leurs intérêts : protectionnisme, facilitation des exportations, jusqu'à la guerre.

1.2 Accords bilatéraux, communautés économiques...[modifier | modifier le wikicode]

Ces égoïsmes nationaux n'empêchent pas dans certains cas des accords gagnant-gagnant entre puissances capitalistes. Avec l'accroissement rapide des forces productives et la division internationale du travail, les capitalistes ont d'ailleurs dès la naissance de la société industrielle été poussés à échanger mondialement (mondialisation) en se spécialisant dans des secteurs clés et en acceptant d'importer les produits compétitifs de leurs "partenaires-rivaux".

Aujourd'hui les nombreuses zones de libre-échange ou communautés économiques (Union européenne, ALENA, ASEAN, MERCOSUR...) montrent que les économies capitalistes recherchent quand elles le peuvent à avancer vers une plus grande intégration, vers un marché élargi.

1.3 Concurrence entre travailleur·ses[modifier | modifier le wikicode]

Lorsque l'on parle de concurrence, on sous-entend en général concurrence entre capitalistes. Mais les prolétaires sont aussi en concurrence pour vendre leur force de travail. Marx développe longuement dans le Capital les effets inhumains de la concurrence. Celle-ci frappe d'autant plus terriblement lorsque, sous l'effet de l'essor des industries capitalistes, les prix des marchandises s'effondrent, amenant de nombreux travailleurs dans une lutte perdue d'avance pour leur survie, en se sur-exploitant. Ainsi, dans l'Angleterre du 19e siècle, alors que les ouvriers des fabriques faisaient généralement des journées de 10 ou 12 heures, de nombreux artisans, ouvriers de manufactures ou autres travailleurs à domicile allongeaient leurs journées de travail jusque tard dans la nuit, voire faisaient se mettaient à sur-exploiter leur propre famille.

Marx cite l'exemple du tricotage des dentelles qui se pratiquait à domicile, dans de misérables cottages en districts agricoles.

« Quelques manufacturiers emploient plus de 3000 de ces ouvriers à domicile, presque tous enfants ou adolescents, du sexe féminin sans exception. L'état de choses décrit à propos du lace finishing se reproduit ici, avec cette seule différence que les maisons des patronnes sont remplacées par de soi-disant écoles de tricot (lace schools), tenues par de pauvres femmes dans leurs chaumières. (...) les plus jeunes dans la première année triment de 4 à 8 heures, et plus tard de 6 heures du matin jusqu'à 8 et 10 heures du soir. Les chambres sont en général telles qu'on les trouve ordinairement dans les petits cottages; la cheminée est bouchée pour empêcher tout courant d'air et ceux qui les occupent n'ont souvent pour se réchauffer, même en hiver, que leur propre chaleur animale. (...) On trouve dans cette industrie des enfants employés à partir de 2 ans et 2 ans et demi. »[1]

Le salaire aux pièces est également un moyen d'augmenter la concurrence entre travailleurs, l'intensité du travail et finalement le niveau moyen des salaires.[2]

2 Historique[modifier | modifier le wikicode]

La concurrence n'est pas un phénomène présent dans l'économie capitaliste toujours avec la même intensité et les mêmes effets. Elle a une histoire : celle du capitalisme, qui tend à la concentration du capital.

2.1 19e siècle[modifier | modifier le wikicode]

Le 19e siècle voit la concentration progressive du capital, initialement relativement épars et bien "modeste" en comparaison des fortunes qui ont émergé par la suite.

Des critiques du gâchis engendré par la concurrence entre capitalistes ont rapidement émergé, dans le mouvement socialiste (dans le saint-simonisme, le marxisme...), mais pas seulement. En 1925, l'ingénieur états-unien Stuart Chase publie The Tragedy of Waste (La tragédie du gaspillage)[3].

On assiste peu à peu à l'apparition de monopoles et de trusts, c'est-à-dire un recul de la concurrence.

2.2 L'impérialisme[modifier | modifier le wikicode]

Au début du 20e siècle, on a commencé à (re)parler d'impérialisme.[4] Les grandes métropoles européennes connaissent un vif regain d'intérêt pour les conquêtes de colonies. Il s'agit principalement de multiplier les débouchés et de contrecarrer la tendance à la chute des taux de profit, notamment au sein des grands monopoles.

Il s'agit donc d'une époque à la fois d'âpre concurrence entre puissances impérialistes, et de relativement faible concurrence sur un marché donné.

2.3 Le compromis régulateur d'après-guerre[modifier | modifier le wikicode]

Suite à la guerre de 39-45, à la fragilité des États européens, à la force potentielle du mouvement ouvrier, et au besoin de stabilité général dans la bourgeoisie, des engagements sont pris pour construire un cadre commun à l'économie mondiale et renoncer à l'utilisation d'un certain nombre d'armes économiques. Ce sont évidemment les États-Unis, qui émergent comme la principale puissance économique capitaliste d'alors, qui auront le plus de poids dans l'établissement de ces nouvelles règles.

Ce sont notamment les accords de Bretton-Woods : taux de change fixe, convertibilité du dollar en or pour la confiance, FMI et BM pour financer les dettes étatiques etc...

L'Union Européenne est sans doute le meilleur exemple d'un groupe de pays capitalistes qui s'unissent pour créer un force économique plus grande. L'OMC et les "principes libéraux" sont également une tentative de "clarifier les règles du jeu", même si ce jeu est surtout l'exploitation accrue du monde entier et même si ce sont évidemment les plus puissantes multinationales qui sont faites pour y gagner. Cela n'empêche pas une multitude de monopoles et de pré-carrés de demeurer (USA en Amérique du Sud, France en Afrique...).

2.4 L'époque actuelle[modifier | modifier le wikicode]

Aujourd'hui différentes tendances s'opposent, avec notamment de multiples tentations pour chaque Etat, dans le contexte de la crise, de favoriser sa bourgeoisie nationale au détriment des accords communs. C'est ce qui est parfois appelé le néo-protectionnisme :

- Subventions à l'exportation

- Subventions/recapitalisations d'entreprises nationales

- Aides à la fusion de grands groupes nationaux pour les renforcer

- Aides à l'acquisition de groupes étrangers

- Politiques publiques de "grands travaux" pour attirer les investissements

- Interdiction d'importations sous prétextes sanitaires, écologiques... (faux ou pas d'ailleurs)

- "Guerre des changes" : déprécier sa monnaie pour décourager l'import / favoriser l'export

C'est ainsi que l'Allemagne par exemple, est parfois accusée par ses voisins européens de trop jouer sur le dumping social, et de ne pas favoriser sa consommation intérieure, ce qui nuirait au commerce intra-européen en général. On appelle parfois ces politiques économiques "néomercantilisme".

Enfin, ce genre de forces centrifuges peuvent toujours être vues comme un risque d'éclatement des unions (Union européenne par exemple, union monétaire et Euro en particulier...) et, à l'extrême, de tensions diplomatiques et guerrières.

3 Théories[modifier | modifier le wikicode]

4 Régulation de la concurrence[modifier | modifier le wikicode]

La régulation de la concurrence capitaliste est une des fonctions économiques de l'État bourgeois. La concurrence est censée être le moteur sain d'une économie capitaliste, mais des patrons voyous n'hésitent pas à frauder. On parle de concurrence déloyale ou de pratiques anticoncurrentielles. C'est une des raisons qui font que la plupart des économistes libéraux admettent la nécessité d'une intervention de l'État pour assurer la concurrence.

4.1 Contexte[modifier | modifier le wikicode]

4.1.1 Concurrence « déloyale »[modifier | modifier le wikicode]

A partir de la révolution industrielle du 19e siècle, le modèle de l'entreprise capitaliste s'est généralisé, et avec lui l'idée que les profits récompensent un « bon entrepreneur », ayant fait les meilleurs investissements, produisant les meilleurs produits du point de vue des consommateurs, etc.

Cependant, pour que ce discours idéologique devienne dominant, il a fallu réprimer les cas dans lesquels l'enrichissement d'un patron reposait sur un avantage que l'opinion juge scandaleuse. Cela peut être une situation particulièrement abjecte de surexploitation des salarié·es, ou l'usage de la violence pour écarter des concurrents ou obtenir des rabais de fournisseurs.

Il y a toujours des tentations pour un patron de ne pas respecter les règles du jeu du marché capitaliste. Cependant, l'État bourgeois, représentant l'intérêt général de la classe bourgeoise, est précisément là pour instaurer un minimum de règles, qui sont nécessaires à la pérennité du système. Même si cet État peut être plus ou moins corrompu selon les pays.

De fait, ce sont les plus puissantes entreprises qui ont le plus les moyens d'utiliser leur position dominante pour imposer des pratiques « déloyales ».

4.1.2 Concentration du capital[modifier | modifier le wikicode]

Les profits des entreprises les plus puissantes leur permettent de racheter les autres ou de prendre leurs parts de marché et les pousser à la faillite. Tout cela produit une centralisation du capital en un nombre d'entreprises plus réduites, pour un secteur donné (car de nouveaux secteurs émergent). Cette centralisation est favorisée par les économies d'échelle.

Vers la fin du 19e siècle, on commence à largement commenter cette concentration du capital et la constitution de monopoles ou d'oligopoles, de trusts et de cartels, dont certains préfigurant les multinationales. Certains marxistes ont théorisé que c'était une caractéristique fondamentale d'un nouveau stade du capitalisme, l'impérialisme, remplaçant le stade de la libre-concurrence.

Or ces situations permettent à ces grandes entreprises de bénéficier de rentes de situation, de pratiquer des prix bien plus élevés que leurs coûts de production, et d'être moins poussées à innover. Cela entre directement en contradiction avec le discours libéral qui est au fondement de la justification idéologique du capitalisme. Les gouvernements ont donc été poussés à prendre des mesures pour favoriser la concurrence.

Malgré le lobbying des grands groupes, les politiciens ont été sensibles à ces pressions venant de secteurs petit-bourgeois (importants comme alliance électorale pour la bourgeoisie), et des « consommateurs » (les consommateurs bourgeois ont plus de poids, mais cette catégorie a l'avantage d'être interclassiste). Enfin, agir pour réguler la concurrence ne remet pas fondamentalement en cause le mode de production capitaliste, voire peut le relégitimer.

Il faut noter cependant que certains idéologues de droite défendent plus ou mois ouvertement les monopoles. Dans les années 1970, le juriste conservateur Robert Bork soutient que certaines pratiques anticoncurrentielles n'ont pas d'impact négatif sur le bien-être des consommateurs et ne doivent donc pas être interdites. Il aura une influence sur l'affaiblissement de la régulation anti-trust.[5] Le milliardaire Peter Thiel (cofondateur de Paypal et boursicoteur) défend ouvertement la légitimité des monopoles depuis au moins 2014.[6] Il a même déclaré que « la concurrence, c'est pour les losers ».[7] Son idéologie est particulièrement appréciée dans la Sillicon Valley. Il dénonce « l'idéologie de la concurrence » et soutient qu'au contraire, le monopole permet aux entreprises d'avoir plus de profits pour investir, innover, être moins court-termistes. Les seuls mauvais monopoles sont pour lui les « tyrans illégaux ou des favoris du gouvernement ».

4.2 Mesures prises par les États[modifier | modifier le wikicode]

4.2.1 Lois antitrust[modifier | modifier le wikicode]

Les premières lois de ce genre, appelées loi antitrust, ont été votées aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Cela commence avec le vote du Sherman Antitrust Act en 1890. Celui-ci est cependant très vague et presque jamais appliqué, puisqu'il ne condamne aucun monopole ou pratique de fixation des prix en soi, mais seulement les "moyens déloyaux" employés pour y parvenir...

Le 15 mai 1911, la Cour suprême des États-Unis ordonne la division de la Standard Oil de Rockefeller en pas moins de trente quatre compagnies indépendantes, ayant chacun un conseil d’administration.

Le Clayton Antitrust Act de 1914 réglemente les fusions d'entreprises afin d’empêcher des combinaisons et des acquisitions susceptibles de nuire à la concurrence ou visant à constituer un monopole. Il s’agit d’une loi prospective, qui cherche à empêcher la réalisation de certaines opérations en montrant leurs effets futurs probables sur la concurrence. Elle peut aussi annuler des fusions ayant déjà été effectuées. Elle implique, selon l’importance de l’opération, pour les entreprises le devoir de notifier à l’avance leurs fusions, afin que leur cas soit étudié.

Les lois antitrust contiennent aussi des dispositions visant à interdire les ententes entre entreprises souhaitant fixer les prix.

La Federal Trade Commission et l'Antitrust Division du Département américain de la Justice sont chargées de faire respecter de cette législation. Le FBI mène des enquêtes (y compris écoutes téléphoniques, etc.), ce qui est beaucoup moins pratiqué en Europe.

Le Japon a un droit de la concurrence en partie hérité de la présence américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'organisation chargée de l'application du droit est ainsi la Japan Fair Trade Commission.

Le droit de l'Union européenne ne condamne pas le monopole en lui-même, mais "l'abus de position dominante" (par exemple le dumping).

L'UE est réputée veiller à une « concurrence libre et non faussée » plus que d'autres espaces économiques, ce qui est en partie dû au fait qu'elle est un accord entre États-nations concurrents, mutuellement méfiants, et qui ne peuvent se mettre d'accord que sur les règles. L'UE a donc « innové » sur les règles de mise en concurrence sur certains marchés qui favorisent habituellement les monopoles naturels (énergie, transport, télécommunications...).

4.2.2 Lois anti-dumping[modifier | modifier le wikicode]

Le dumping est le fait de casser volontairement les prix (en acceptant temporairement des profits plus faibles), voire de vendre à perte, pour évincer des concurrents.

Les principaux États capitalistes se sont accordés (sous la direction des vieux pays impérialistes) sur la mise en place de règlements anti-dumping. Par exemple au niveau de l'Union européenne[8] ou au niveau de l'Organisation mondiale du commerce[9].

Ces règlements distinguent les "économies de marché" (qui respectent la libre-concurrence) et les autres. Par exemple la Chine n'est pas reconnue comme économie marchande par l'UE mais comme "un capitalisme soutenu par l’État", ce qu'elle dénonce[10]. Le 3 décembre 2013 la Chine a accusé les États-Unis de pratiquer le dumping, devant une commission de l'OMC.

Selon le règlement européen par exemple, des "droits anti-dumping" sont définis suivant la marge de dumping existant entre le prix de vente sur le marché d'origine, et le prix de vente sur le marché européen, dans les "économies de marché". Une autre méthode est utilisée dans les autres cas[11].

4.2.3 Manipulation des cours[modifier | modifier le wikicode]

La manipulation des cours consiste à acheter ou à vendre massivement un titre dans le but de lancer ou d'arrêter une tendance sur la valeur du titre. Aujourd'hui c'est un délit dans beaucoup de pays.

Jusqu'aux années 2000, la société De Beers avait un quasi-monopole sur la vente de diamants et en a profité pour maintenir les cours artificiellement élevés.[V 1][12] Il fut rapporté que les cadres de la De Beers évitaient de voyager aux États-Unis pour éviter d'être arrêtés pour violation des lois sur la concurrence.

Enron a exporté de l'électricité de Californie pour la réimporter beaucoup plus cher (ce qui fut une des causes de la crise énergétique de 2000-2001),[13] JP Morgan a exploité de façon sournoise des mécanismes de régulation[14][V 2]...

4.2.4 Délais de paiements[modifier | modifier le wikicode]

Les théories économiques dominantes, justifiant le marché, supposent que les transactions ont lieu normalement. Mais dans la pratique, les entreprises mettent un certain délai à payer leurs factures aux autres sociétés, et les impacts sont très différents selon la taille des entreprises. Des petites entreprises peuvent se retrouver en difficultés lorsque de gros clients imposent des délais de paiement très longs.

C'est pourquoi ce domaine est régulé, par exemple en France.[15]

5 La concurrence sous le socialisme[modifier | modifier le wikicode]

Schématiquement, on peut dire que le socialisme se définit par le passage de la concurrence (des capitalistes) pour le profit à la libre-association (des travailleur·ses) pour produire en fonction des besoins. Mais l'organisation concrète de cette libre-association est envisagée de façon très différente selon les courants socialistes :

- certains utopistes comme Saint-Simon croyaient en une planification de l'économie qui serait effectuée volontairement et rationnellement par les capitalistes et les ingénieurs, dans l'intérêt général ;

- d'autres ne voyaient pas vraiment la concurrence comme un problème, se concentrant sur la création de communautés sans patrons (Owen, Fourier, coopérativisme...), ou sur le crédit mutuel (Proudhon) ;

- Marx et Engels ont soutenu que l'essentiel n'était pas d'imaginer une organisation idéale mais de favoriser l'auto-organisation du mouvement ouvrier, sujet révolutionnaire capable de réorganiser la société. Globalement, ils envisageaient la révolution socialiste comme la prise en main par un État démocratique (donc représentant la majorité travailleuse) des grandes entreprises, qui ne seraient plus en concurrence mais produiraient en fonction des besoins (planification). Ils soutenaient les coopératives et les syndicats dans la mesure où ils aidaient à renforcer le mouvement ouvrier, mais considéraient qu'aucune expérience d'autogestion, aussi avancée soit-elle, ne pouvait survivre isolément (notamment en raison des lois de la concurrence qui s'exercent toujours). Le capitalisme, système global, ne peut être renversé que par une prise du pouvoir globale. Cela signifie que la résistance politique de la classe dominante doit être vaincue, tant dans son cœur économique (les grandes entreprises) que politique (l'État qui leur est étroitement associé). Mais cela ne signifie en aucun cas une étatisation soudaine de toute l'économie. Au contraire, celle-ci n'est pas possible pour des raisons aussi bien politiques (nécessité d'une alliance hégémonique avec la petite-bourgeoisie) qu'économique (impossibilité d'instaurer un « calcul économique » efficace à l'échelle de la moindre unité de production).

Les organisations de masse de la social-démocratie du début du 20e siècle se revendiquaient marxistes, mais elles ont rapidement évolué vers une pratique réformiste et « révisé » leur programme. Leur pratique du pouvoir s'est réduite le plus souvent à des formes plus ou moins avancées d'interventionnisme d'État pour réguler la concurrence, instaurer des mesures limitant la concurrence entre travailleur·ses (conventions collectives...).

Les communistes, suivant le leadership du parti bolchévik, ont rompu avec la social-démocratie pour maintenir la ligne marxiste originelle. La révolution d'Octobre 1917 a en effet ressemblé de près à l'origine à ce que Marx et Engels avaient en tête (prise du pouvoir d'État et planification des principales industries). Cependant, contrairement à ce qu'avaient envisagé tous les marxistes, la révolution n'a pas commencé dans les pays les plus industrialisés, la Russie sous-développée (et détruite) de l'époque se retrouvant en grande difficulté pour améliorer le niveau de vie des masses populaires. Les conditions particulièrement violentes de la guerre et de la guerre civile ont forcé les bolchéviks à étatiser l'économie (« communisme de guerre ») bien plus brutalement qu'ils ne le voulaient eux-mêmes (si bien qu'une libéralisation partielle a été réintroduite en 1921 avec la NEP).

La bureaucratisation de l'État soviétique a rapidement fait disparaître le caractère démocratique du régime russe. Celui-ci est alors devenu une forme d'économie inédite, non socialiste mais sans concurrence (autre que la pression du marché extérieur). Les partis communistes ont rapidement suivi le même chemin que les partis social-démocrates, avec un décalage dans le temps, vers une pratique social-libérale.

Trotski disait que la concurrence entre travailleurs est une des formes de l'émulation, qui elle se perpétuerait sous le socialisme :

« L'émulation repose sur un instinct vital - la lutte pour l'existence - qui, sous le régime bourgeois, prend le caractère de la concurrence. L'émulation ne disparaîtra pas, même dans une société socialiste développée, mais elle revêtira, au fur et à mesure que sera plus largement assuré le bien-être nécessaire à tous, un caractère de plus en plus désintéressé et purement idéaliste. Elle se traduira par une tendance à rendre les plus grands services possibles au village, au district, à la ville et à toute la société, pour être récompensé par la popularité, la reconnaissance, la sympathie, ou, enfin, tout simplement, par la satisfaction intérieure résultant du sentiment d'une tâche bien remplie. »[16]

6 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

Vidéos

- ↑ Sortie d'usine, Le funeste secret de l'industrie du diamant, janvier 2024

- ↑ Chaîne Heu?reka, Le capitalisme ferait-il de la 💩 avec les renouvelables ?, 28 juillet 2024

Lectures

- L'art du marketing, Ententes sur les prix: les mécanismes, Financial Times et Éditions Village mondial, Paris, 1999

- La grande bourgeoisie en France, Cercle Léon Trotski, 18 avril 2008

- L’Union européenne: arène rénovée de la guerre des trusts, Cercle Léon Trotski, 29 avril 1994

Notes

- ↑ Karl Marx, Le Capital, Livre I, Quatrième section, XV - VIII. Le travail moderne à domicile, 1867

- ↑ Karl Marx, Le Capital, Livre I - Chapitre XXI : Le salaire aux pièces, 1867

- ↑ Stuart Chase, The Tragedy Of Waste, Première publication en 1925. Commenté par Boukharine en 1929

- ↑ John Atkinson Hobson écrit notamment Imperialism en 1902.

- ↑ Voxeurop, Peter Thiel, le partisan de Donald Trump qui a converti les Big Tech à la culture du monopole, 16 novembre 2022

- ↑ Voxeurop, Peter Thiel, le partisan de Donald Trump qui a converti les Big Tech à la culture du monopole, 16 novembre 2022

- ↑ The Wall Street Journal, Peter Thiel: Competition Is for Losers, Sept. 12, 2014

- ↑ Règlement CE nº 1225/2009

- ↑ OMC, Les mesures antidumping

- ↑ Le Monde, La Chine aidera l'Europe si celle-ci assouplit ses règles antidumping, 2012

- ↑ Le Quotidien du Peuple en ligne, Une décision de la Cour de justice européenne synonyme d'encouragement pour la Chine, 2012

- ↑ « De Beers Centenary AG Pleads Guilty to Price-Fixing Indictment - Sentenced to Pay $10 Million Fine for Conspiring to Fix Industrial Diamond Prices », sur www.justice.gov (consulté le 8 mai 2022)

- ↑ Les Echos, Enron, le champion des opérations frauduleuses, 27 juin 2002

- ↑ Le Figaro, 410 millions d’amende pour JP Morgan Chase, Juillet 2013

- ↑ service-public.fr, Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard

- ↑ Léon Trotski, Terrorisme et communisme, 1920