Histoire du Parti Communiste Français

Cette page détaille l'histoire du Parti communiste français.

1 Origines[modifier | modifier le wikicode]

En France comme ailleurs, le mouvement communiste est né de la trahison des socialistes en 1914 : la SFIO et les dirigeants de la CGT se joignent à l'Union sacrée pour la guerre impérialiste. Partout dans l'Internationale ouvrière, l'aile révolutionnaire et internationaliste se regroupe à gauche, et en Russie, elle mène la Révolution d'Octobre sous la direction des bolchéviks. L'Internationale communiste va alors naître en 1919.

Les décantions ne se font pas en un jour, et les débats et recompositions sont nombreux. On peut distinguer tout un courant centriste qui ne rompt pas tout à fait avec les idées réformistes, d'autant plus que les militants français sont assez mal informés de ce qui se passe ailleurs et notamment des débats dans la gauche de Zimmerwald. Ainsi vers 1916, peu d'entre eux connaissent le nom de Lénine, et connaissent plutôt Trotski et Martov.[1]

Des minoritaires commencent à se regrouper, notamment dans la rédaction du journal Le Populaire. Certains forment le Comité de défense du socialisme internationaliste (CDSI), ou le Comité pour la reconstruction des relations internationales (CRRI), plus radical, qui deviendra après la guerre le Comité pour la IIIe internationale. Souvarine créé en 1920 le Bulletin Communiste.

Le Parti socialiste quitte l'Internationale ouvrière au congrès de Strasbourg en février 1920.

2 1920 : Fondation de la SFIC[modifier | modifier le wikicode]

À la suite du congrès de Strasbourg, deux dirigeants centristes, Ludovic-Oscar Frossard et Marcel Cachin sont envoyés durant l'été 1920 à Moscou, dont ils reviennent en ayant accepté (dans l'ensemble) les 21 conditions d'entrée dans l'Internationale communiste.

Au congrès de Tours en décembre 1920, une large majorité approuve donc l'entrée dans l'IC, en votant la motion rédigée pour l'essentiel par Loriot, Monatte et Souvarine, mais acceptable pour les centristes. Le parti prend le nom de « Parti socialiste - Section française de l'Internationale communiste (SFIC) », devenant un peu plus tard le Parti communiste français, le secrétariat général restant à Frossard.

La droite (Léon Blum, Paul Faure) décide de maintenir la SFIO : ils sont minoritaires, mais gardent la majorité des élus, et pendant longtemps le crédit électoral. De son côté, la SFIC a pour elle le celèbre journal L'humanité fondé par Jaurès, et a les militants les plus actifs ainsi qu'une meilleure implantation ouvrière.

Un clivage similaire grossit dans la CGT, avec une forte minorité partisane de l'adhésion à l'Internationale Syndicale Rouge et proche de la SFIC. La direction réformiste pousse les minoritaires à scissionner pour former la CGTU en 1921.

La SFIC s'organise officiellement selon les principes du centralisme démocratique, et en particulier les élus doivent cesser d'être des carriéristes et sont dirigés par le parti. Mais la nouvelle direction est centriste. Une aile gauche pro-bolchévique s'organise, notamment autour de Boris Souvarine, qui est élu au premier comité directeur de la SFIC.

Souvarine fait partie, en 1921, des délégués français au 3e congrès de l'IC ; il est élu à la fois au comité exécutif et au Praesidium qui compte alors 7 membres. Le 17 juillet 1921, il entre au secrétariat de l'IC. Aucun Français n'y exercera de fonctions aussi élevées. À cette époque, Souvarine vit principalement à Moscou, mais est également engagé dans la vie du parti français : il s'oppose au « centre », formé autour du Premier Secrétaire, Ludovic-Oscar Frossard et de Marcel Cachin. Il perd son siège au comité directeur au congrès de Marseille en décembre 1921, mais, après le départ (janvier 1923) de Frossard et de ses proches, qui regagnent la SFIO, le conseil national de Boulogne marque la victoire de l'aile gauche pro-bolchévique ; Souvarine revient au comité directeur, puis entre au bureau politique.

3 Années 1920[modifier | modifier le wikicode]

3.1 Dynamisme militant[modifier | modifier le wikicode]

Dans ces premières années, le jeune parti est très activiste, et durement réprimé. Il n'est pas rare que les communistes fassent des séjours en prison, aussi bien les militants que les dirigeants. Le parti est minoritaire dans la société, mais dynamique.

En 1924, aux élections législatives, le Parti obtient 9,82 % des suffrages et 26 députés.

La radicalité du parti se traduit parfois par un certain sectarisme, comme le montre la fusillade de la Grange-aux-Belles en 1924, où 2 militants anarchistes sont tués. Il faut rappeler que la niveau de violence politique étaient beaucoup plus élevé à cette époque. Cela se manifestera dans la fusillade de la rue Damrémont (1925), lors de laquelle 4 membres de ligues d'extrême droite sont tués.

En 1926, le Secours rouge international est créé pour être la « Croix-Rouge du peuple » : en France ce sont les communistes ou des intellectuels proches (Henri Barbusse, Romain Rolland...) qui y contribuent le plus activement. L’association organise la solidarité à l’égard des prisonniers et déportés. Dès cette période, elle développe des activités sociales destinées aux enfants démunis : colonies de vacances, aide aux enfants des chômeurs...

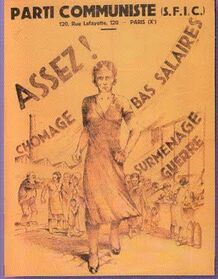

3.2 Politique féministe[modifier | modifier le wikicode]

Le parti communiste s'engage plus radicalement que le reste de la gauche pour les droits des femmes, tout en dénonçant le féminisme bourgeois mainstream.

Il a eu pour politique de présenter des femmes aux élections, alors que légalement, elles ne peuvent ni voter ni être éligibles. Cela signifiait perdre des postes pour faire de l'agitation, c'est-à-dire subordonner l'électoralisme aux intérêts de long terme.

Par exemple lors de la campagne pour les municipales de 1925, il présente une dizaine de femmes sur ses listes, comme Lucienne Marrane dans le quartier des Grandes-Carrières à Montmartre.[2]

3.3 L'épisode anti-impérialiste[modifier | modifier le wikicode]

Le combat anti-militariste et anti-impérialiste est alors très présent. Un groupe autour de Nguyễn Ái Quốc (le futur Ho Chi Minh) fut très impliqué dans l’organisation des travailleurs d’origine coloniale vivant en France – l’Union intercoloniale[3]. A partir d’avril 1922, une publication spécifique fut lancée : Le Paria[4]. En mai 1924, la SFIC présenta Hadjali Abdelkader comme candidat aux élections parlementaires pour le deuxième secteur de Paris (il était un des rares maghrébins qui avait la citoyenneté française). Parmi ceux qui assistèrent à une de ses réunions électorales, un jeune ouvrier de chez Renault : Messali Hadj. Hadjali fit une très forte impression sur lui, et leur amitié se noua à cette occasion. L’année suivante Messali devint membre du parti communiste. En 1926, Messali et Hadjali fondèrent l’Étoile Nord-Africaine, le premier grand mouvement pour l’indépendance de l’Algérie. Des manifestations contre la guerre du Rif seront organisées par le parti en 1925... Les deux grandes guerres de libération nationale qui ont secoué la France après 1945 – l’Indochine et l’Algérie – ont eu leurs origines dans les milieux communistes à Paris dans les années 1920.

Le parti est encore malgré tout très imprégné des préjugés social-chauvins, y compris ses dirigeants comme Frossart et Cachin.[5] Une déclaration du Bulletin Communiste du 14 février 1922 affirme que les peuples colonisés ne pourront pas s'émanciper par eux-mêmes car ils n'ont pas de « passé révolutionnaire » et annonce la création d'un Comité d'études coloniales (CEC). La section de Sidi Bel Abbès (une des plus importantes en Algérie) provoqua des remous en écrivant une lettre à la direction du parti déclarant son désaccord total avec la ligne de Moscou et affirmant que si les indigènes se révoltaient l'Algérie sombrerait dans un régime féodal. Une attitude que Trotski qualifia de « point de vue purement esclavagiste »[6]. Même la mobilisation du parti contre la guerre du Rif n'associe pas réellement les travailleurs tunisiens.

C'est une minorité qui est motrice sur ces sujets, mais elle a l'appui de l'Internationale. En Afrique du nord, le mouvement communiste était organisé par des Français qui vivaient sur place et le nombre des membres autochtones était peu important. Le 24 septembre 1922, un rapport fut adopté à l’unanimité par le 2e Congrès Interfédéral Communiste de l’Afrique du Nord, et disait que « ce qui caractérise la masse indigène, c’est son ignorance. C’est, avant tout, le principal obstacle à son émancipation ». Envisagée ainsi, « l’émancipation des populations indigènes d’Algérie ne pourra être que la conséquence de la Révolution en France ». « La propagande communiste directe auprès des indigènes algériens [...] est actuellement inutile et dangereuse. »[7] Le parti a par ailleurs une grande faiblesse théorique sur la question de l'impérialisme, et par exemple connaît à peine les élaborations de Lénine.

Heureusement, il y avait en Afrique du nord d’authentiques internationalistes, en particulier Robert Louzon, secrétaire de la Fédération communiste tunisienne, laquelle lança en 1921 le premier quotidien communiste en langue arabe. Au bout de huit jours, le journal fut interdit. Pendant une dizaine de jours, de nouveaux quotidiens en arabe furent lancés, chaque jour sous un titre différent ; tous furent interdits immédiatement. Dans un article intitulé Une Honte[8], Louzon condamna la résolution. Il insistait sur le fait qu’« il n’y a pas d’équivalence entre le nationalisme d’un peuple oppresseur dont le nationalisme consiste à opprimer un autre peuple, et le nationalisme d’un peuple opprimé dont le nationalisme ne tend qu’à se débarrasser du peuple oppresseur ». Il ajoute que le communiste européen « ne doit pas se croire supérieur à l’indigène parce qu’il porte un chapeau au lieu d’un fez ».

Le CEC fut restructuré au milieu des années 1920 en Comité colonial, qui sera principalement animé par des jeunes communistes et par des de « spécialistes ». comme Nguyễn Ái Quốc.

3.4 Stalinisation et sectarisme[modifier | modifier le wikicode]

Mais malheureusement, très vite le parti est marqué par la stalinisation. En 1923 éclatent entre les dirigeants bolcheviques les conflits qui couvent depuis le début de la maladie de Lénine. Souvarine, qui prend le parti de l’esprit critique face à la direction, et relaie donc parfois les points de vue de Léon Trotski, s'oppose en France à Albert Treint qui a les faveurs de Grigori Zinoviev et de la direction de l'Internationale.[9]

En janvier 1924, au congrès de Lyon, Souvarine sort vainqueur de la confrontation, mais Treint, avec l'appui de Dmitri Manouïlski et de tous les envoyés de l'IC, fait basculer le Comité directeur courant mars. Dans un texte de mars 1924, Souvarine dénonce le « centralisme mécanique, bureaucratique, et irresponsable » au sein de la SFIC. La publication par Souvarine d'un texte de Trotski, Cours nouveau, dans une brochure financée par souscriptions (notamment du jeune Maurice Thorez), sert de prétexte à son éviction de l'IC et donc de la SFIC, annoncée par L'Humanité le 19 juillet 1924. Son exclusion est une conséquence de son opposition à la « bolchevisation » de la SFIC (en fait « stalinisation »). Les exclusions de Pierre Monatte et Alfred Rosmer suivent. C'est aussi à ce moment qu'un anti-impérialiste comme Louzon quitte le parti.

Après avoir dirigé ces exclusions, Albert Treint sera exclu à son tour en 1928 après avoir dénoncé la politique de Staline comme contre-révolutionnaire.

Un nouveau personnel dirigeant, plutôt jeune, prend rapidement leur place, formé pour l'essentiel dans les écoles de l'Internationale communiste. Henri Barbé et Pierre Celor, qui accèdent au secrétariat du parti en 1927, sont emblématiques de ce nouveau personnel dirigeant. Suivant les directives staliniennes, ils mènent la politique dite de « Classe contre Classe », c'est-à-dire un tournant sectaire qui refuse les fronts uniques avec les socialistes, qu'ils traitent de social-fascistes. Le Parti perd la moitié de ses voix aux élections de 1928.

4 Années 1930[modifier | modifier le wikicode]

4.1 Stalinisation accrue et dissidences trotskistes[modifier | modifier le wikicode]

En 1930-1931, Moscou impose un nouveau changement de direction : un jeune secrétaire à l'organisation, Maurice Thorez, prend la tête en dénonçant la formation d'une fraction au sommet du parti.

Des organisations communistes dissidentes, d'extrême gauche, se créent pour défendre un communisme opposé au stalinisme : le Cercle communiste démocratique, la Ligue communiste, l'Union communiste, entre autres. La revue La Révolution prolétarienne regroupe les principaux fondateurs du PC, exclus ou démissionnaires.

En 1934, Thorez évince Jacques Doriot - qui crée le Parti populaire français - et il dirige alors librement le parti, avec Jacques Duclos, Benoît Frachon et le délégué du Komintern, Eugen Fried. L'équipe Thorez-Duclos-Frachon connaîtra une longévité exceptionnelle et dirigera pratiquement le parti français pendant une trentaine d'années. Les ordres sont directement reçus de Moscou, et toute contestation entraîne l’exclusion (c’est le cas d’André Ferrat, ancien rédacteur en chef de L'Humanité qui rejoindra la SFIO). Le grand prestige de l'URSS était utilisé pour souder les militants.

4.2 Du sectarisme à l'opportunisme [modifier | modifier le wikicode]

Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, et les manifestations d'extrême droite de 1934 en France, la clique stalinienne se sent militairement menacée. Elle va alors opérer un revirement stratégique total, passant du sectarisme à l'opportunisme, afin de se concilier la bourgeoisie démocrate. En France, le PC va prôner l'unité contre le fascisme, ce qui répond dans un premier temps à une forte aspiration des travailleurs. Le 12 février 1934, les cortèges SFIO et SFIC fusionnent dans l’enthousiasme au cri de "Unité, Unité !" et les grèves et manifestations se multiplient dès lors. Mais ce ne sera pas un front unique. Non seulement le PC va remettre à plus tard sa visée révolutionnaire, mais il va jusqu'à brouiller les lignes de classe en cherchant l'alliance des communistes jusqu'au Parti radical, qui est un parti bourgeois.

En mai 1935 fut signé le pacte d’assistance mutuelle franco-soviétique entre Staline et Laval, Ministre des Affaires Etrangères. A cette occasion, Staline déclara qu’il approuvait la politique de défense nationale menée par le gouvernement réactionnaire de Flandin. Le PC cesse alors de critiquer l'impérialisme français. Afin de "défendre l’URSS", le PC se fait nationaliste, ses élus portent l’écharpe tricolore, ses militants se mettent à chanter la Marseillaise, et à défiler avec des drapeaux tricolores le 14 juillet... Le PC se met à parler souvent de « peuple français », alors que jusque là on employait surtout ce terme pour parler des peuples opprimés. Avec la menace fasciste, l’anticolonialisme fut abandonné car il était perçu comme une possibilité d’affaiblir la France. Le parti connaît alors une vague d'adhésions sur cette base. Il n'y a plus que de rares figures comme André Morel qui défendent l’idée que les communistes devaient s’allier aux mouvements nationalistes des colonies afin de lutter à la fois contre le fascisme et le colonialisme.

4.3 Front populaire[modifier | modifier le wikicode]

Cette politique trouve son aboutissement dans le Front populaire. Le 10 janvier 1936, socialistes, communistes et radicaux se mettent d'accord sur un « programme commun », aligné sur les positions des radicaux. Au printemps, le Front populaire gagne les élections et le PC remporte 72 sièges avec 15 % des voix. Le PC soutient le gouvernement Blum sans y participer. La CGTU et la CGT se réunissent en 1936.

Malgré le contenu bourgeois du programme commun, la victoire de la gauche donne d'immenses espoirs aux travailleurs français et déclenche une grève générale spontanée en mai-juin 1936, avec occupation d'usines. La direction du PC et de la CGT met alors tout son poids pour... arrêter toute mobilisation. Face à une assemblée de délégués métallo le 11 juin, Thorez est explicite :

"Il n’est pas question de prendre le pouvoir actuellement. Tout le monde sait que notre but reste invariablement l’instauration de la République française des conseils d’ouvriers, de paysans et de soldats. Mais ce n’est pas pour ce soir, ce n’est même pas pour demain matin. [...] Il faut savoir terminer une grève."

Les travailleurs sont calmés par la concession d'importantes réformes, dont les congés payés et les conventions collectives.

En 1937, le PC devient "PCF".[10]

Néanmoins à cette époque, malgré le nationalisme très fort du PCF, on trouve encore dans les rangs communistes un grand nombre d'internationalistes convaincu·es. Par exemple de 1936 à 1939, le dévouement des militants communistes s'exprime dans un fort soutien aux républicains espagnols : de nombreux volontaires partent se battre dans les Brigades internationales et le soutien matériel est très fort.

5 Années 1940[modifier | modifier le wikicode]

5.1 Pacte germano-soviétique et répression[modifier | modifier le wikicode]

Le 23 août 1939, l'URSS signe un accord de non-agression avec l'Allemagne nazie. Cela provoque un tollé nationaliste contre l'ennemi intérieur. Le radical Daladier, premier ministre, suspend la parution de L'humanité dès le 26 août, malgré l'allégeance patriotique de dirigeants comme Marcel Cachin. Au sein du parti, où l'on défendait ardemment l'anti-fascisme, beaucoup de militants sont choqués, certains déchirent leur carte, mais la majorité veut croire que "Staline a ses raisons". L'appareil du parti ne reçoit d'abord pas de directive claire de Moscou, et lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne, les députés votent les crédits de guerre (2 septembre). Le 18 septembre, la CGT éxcluait ceux qui refusaient de condamner le pacte.

C'est à la fin du mois de septembre que le Komintern fait parvenir des ordres clairs : cesser les attaques contre les Allemands et dénoncer la « guerre impérialiste des Britanniques et des Français ». Suivant les consignes du Parti, « Une heure de moins pour la production, c'est une heure de plus pour la révolution », certains militants commettent des sabotages dans les usines d'armements françaises. À noter également que certains appelés refusent de combattre. Mais en majorité, les publications du parti condamnent le défaitisme révolutionnaire et la plupart des militants de base vont au front.

Daladier dissout le PC le 27 septembre, et réprime ses partisans. 2800 élus sont déchus de leurs mandats, 317 municipalités PC sont dissoutes ainsi que 620 syndicats de base où les communistes étaient majoritaires. La moitié du Comité central et trois membres du Bureau politique, Marcel Cachin, Pierre Sémard et François Billoux, se retrouvent incarcérés. Au total, il y aura plusieurs milliers d'arrestations. Plus par opportunisme qu'autre chose, 22 parlementaires (sur 74) démissionnent du parti et forment l'Union populaire française. La répression s'intensifie rapidement, le 9 avril 1940, le ministre Albert Sérol (SFIO), présente un décret-loi punissant de peine de mort les individus faisant de la propagande communiste, assimilée à la propagande nazie. Un tableau synthétique des mesures de répression contre les communistes, établi au 1er mars 1940, fait état de 10 550 perquisitions, 3 400 arrestations, 489 internés administratifs et 100 condamnations par les tribunaux militaires dont 14 condamnations à mort[11].

L'essentiel de la direction est alors regroupée en Belgique. Sur ordre de Dimitrov, Thorez déserte et rejoint Moscou. Les communistes sont soit au front, soit en prison, soit dans la clandestinité, et le parti est complètement désorganisé. Les militants disponibles se battent pour organiser clandestinement le Parti, et en particulier l'Union des jeunes filles de France et ses fameuses "femmes de liaison" (Claudine Chomat, Danielle Casanova, Georgette Cadras...).

Durant l'été 1940, le PC demande l'autorisation de publier L'humanité aux Allemands, mais Vichy s'y oppose. Des ex-élus PC collaborateurs fondent le Parti ouvrier et paysan français.

5.2 Résistance et Libération[modifier | modifier le wikicode]

La clandestinité a permis au PC de s'engager efficacement dans la Résistance. Certains militants ou groupes locaux communistes se sont spontanément engagés dans la résistance, comme Auguste Havez et Marcel Paul dans l'ouest de la France, la grève des mines du Nord en mai 1941... Le 17 juin 1940, c'est avec un jour d'avance sur celui du général de Gaulle que Charles Tillon, chargé de réorganiser le PC dans le sud-ouest, lance un appel à la résistance contre « le fascisme hitlérien ». Mais c'est à partir de juin 1941, lorsque les troupes d'Hitler envahissent l'URSS, que le PC s'investit vraiment dans la Résistance. Les différentes organisations rattachées de près ou de loin au PC attirent alors beaucoup d'hommes et de femmes désirant lutter contre l'occupant (en particulier les Francs-tireurs et partisans). Les relais du PC deviennent une force prédominante dans le Conseil national de la Résistance (CNR).

À noter qu'en 1943, Staline dissout le Komintern, et le parti français n'est désormais plus jamais appelé SFIC.

A la fin de la guerre, l'État français est fragile, les conditions de vie et de travail du prolétariat sont très dures et la colère très grande, notamment contre le patronat qui s'est majoritairement vautré dans la collaboration, du moment qu'il pouvait continuer à faire des profits. A l'inverse, le PCF était auréolé de son engagement dans la Résistance, fort de ses militants actifs et il cultivait son image de martyr, se présentant comme "le parti des 75 000 fusillés" - chiffre exagéré puisque les historiens estiment à 25 000 le nombre de fusillés en France, toutes tendances politiques confondues. Cette situation est d'ailleurs assez générale en Europe, et la fin de la Première guerre mondiale avait déjà déclenché une vague révolutionnaire. La rapport de force était donc très défavorable à la bourgeoisie.

5.3 Le PCF sauve l'État bourgeois[modifier | modifier le wikicode]

Mais le PCF a tout fait pour aider à la reconstruction... de l'État bourgeois. Staline ne voulait absolument pas d'une révolution, et au contraire il poussait chaque PC à cultiver l'union nationale avec sa bourgeoisie. En France, le PCF travailla main dans la main avec De Gaulle et respecta scrupuleusement la démocratie bourgeoise.

Dans le programme du CNR, le PCF a défendu non pas la révolution socialiste, mais une République "sociale", avec certes d'immenses progrès pour le prolétariat (code du travail protecteur, retraites, allocations chômage, allocations familiales...), mais précisément pour contenter sa base sans menacer le capitalisme. Il précise d'ailleurs bien à ses militants que "l'étape actuelle" n'est pas celle de la révolution socialiste, mais celle d'une "démocratie avancée". Le PC a alors une audience qui va bien au delà de sa base ouvrière. Dans cet esprit, de nombreuses associations larges chapeautées par le PCF sont créées, comme l'Union de la jeunesse républicaine de France (250 000 adhérents en 1945). Cette période va contribuer à forger une référence mythifiée pour la "gauche" française.

L'immédiat après-guerre fut un énorme succès électoral pour le PCF, qui va s'empresser de participer à tous les gouvernements bourgeois : il y a des ministres communistes de 1945 à 1947.

Aux législatives de 1945, le PCF fait une percée en obtenant 26,2 % des suffrages et 159 députés, devenant le premier parti de France et de la gauche, au détriment de la SFIO (25 %) et du Parti radical (13,6 %). En juin 1946, le PCF obtient 26 % des suffrages mais perd 6 sièges à l'Assemblée nationale. En octobre, il obtient son score le plus important dans les élections législatives : 28,2 % des suffrages et 182 sièges, redevenant ainsi le premier parti de France, en ayant débordé ses bastions ouvriers pour être présent dans pratiquement tous les départements.

|

Il y avait pourtant d'importantes luttes de classe à cette époque, mais que la direction communiste a étouffées, comme la grève de 1947 à Renault Billancourt.

Mais une telle dynamique pour un parti communiste, qui est en contradiction avec l'idéologie dominante, ne peut être basée que sur un élan révolutionnaire. Le PCF, devenu stalinien et réformiste, s'est sabordé lui-même en se couchant devant la bourgeoisie, et celle-ci l'a écartée dès qu'elle a pu. En 1947, sur fond de guerre froide qui commence, les ministres communistes sont exclus du gouvernement.

6 Années 1950 et 1960[modifier | modifier le wikicode]

Après 1947, les militants d'horizons différents qui avaient rejoint le PCF dans l'enthousiasme de la Libération s'en éloignent. Des désaccords idéologiques s'expriment au sein des militants, et une vague d'exclusions a lieu, menées principalement par Jacques Duclos.

Le PCF restera néanmoins le premier parti ouvrier (et la première force à gauche) jusqu'aux années 1970, avec de forts bastions dans les quartiers et villes populaires.

Malgré la mort de Staline en 1953, le PCF reste un des PC les plus "orthodoxes" et très lié à la bureaucratie d'URSS. Il soutient 1956 l'intervention militaire contre l'insurrection de Budapest. C'est aussi une période durant laquelle le PCF et "sa" CGT écartent - y compris physiquement - les militants trotskistes qui voudraient s'adresser à "leurs" ouvriers.

En 1956, le PCF suit une orientation d'« unité nationale » et vote, avec d'autres partis, les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet, qui réprimera durement le mouvement indépendantiste durant la guerre d'Algérie.

Dans les années 1960, le maoïsme commence à séduire différents Français, le PCF est alors marqué par le départ ou l'exclusion d'une partie de ses militants.

Maurice Thorez décède en 1964, et le nouveau secrétaire Waldeck Rochet laissera moins de traces dans les mémoires.

Mais parallèlement le PCF avance toujours plus dans le réformisme et l'abandon de toute base marxiste. À l'élection présidentielle de 1965, il se désiste directement en faveur du "candidat unique de la gauche" François Mitterrand.

Au début de Mai 68, le PCF est d'abord hostile au mouvement étudiant qu'il ne contrôle pas. Marchais écrit dans L'Humanité du 3 mai un article violent intitulé « De faux révolutionnaires à démasquer », où il s'en prend par exemple à « l'anarchiste allemand Cohn-Bendit ». En juin 1968, le PCF imprime une affiche en revendiquant d'avoir « été le seul, dès le début, à dénoncer publiquement les agissements, les provocations et les violences des groupes ultra-gauchistes, anarchistes, maoïstes, ou trotskystes, qui font le jeu de la réaction ».

Lors de la répression du Printemps de Prague en 1968, le PCF commence à se démarquer de la politique soviétique en désapprouvant timidement dans L'Humanité du 22 août 1968 :

« Le Bureau politique du Parti communiste français […] exprime sa surprise et sa réprobation à la suite de l'intervention militaire en Tchécoslovaquie. […] Le Parti communiste français n'a cessé de lutter dans ce sens en faisant connaître son opposition à toute intervention militaire venant de l'extérieur. »

7 Années 1970[modifier | modifier le wikicode]

Georges Marchais, élu au bureau politique depuis 1961, devient un responsable important du Parti à partir de 1970.

Le Parti socialiste vient de se refonder en 1969, à partir de la vieille SFIO (affaiblie dans les dernières années) et sous l'impulsion de François Mitterrand. Ce vieux politicien bourgeois (au passé vichyste) appelle à l'union de la gauche et manie les formules "radicales" pour capter tout un électorat sur sa gauche et faire pression sur le PC.

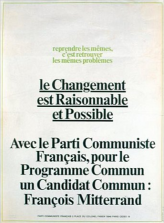

En 1972 est signé le « programme commun de gouvernement » entre le PC, le PS et les radicaux de gauche. Le lendemain de la signature de cette alliance, Mitterrand explique devant l'Internationale socialiste :

« Notre objectif fondamental, c'est de refaire un grand parti socialiste sur le terrain occupé par le PCF lui-même afin de faire la démonstration que, sur les cinq millions d'électeurs communistes, trois millions peuvent voter socialiste. »[12]

Il fallut tout le poids du PCF pour faire passer Mitterrand pour un ami des travailleur·ses. Et les militant·es du PCF, finalement convaincus par leur direction, distribuèrent massivement le Programme commun, dans les usines, les quartiers, les lycées, et ne toléraient aucune critique contre Mitterrand. Ce fut le programme politique le plus diffusé au 20e siècle en France.[13] En miroir des illusions dans la classe ouvrière, une grande partie de la bourgeoisie avait une peur très exagérée de cette union de la gauche. La famille Bettencourt mit préventivement sa fortune à l'abri à l'étranger, en signant un accord avec le groupe américano-suisse Nestlé, en 1974.[14]

Aux présidentielles de 1974, Mitterand obtient en tant que candidat PS-PC-MRG un score de 43% (49% au second tour). Pendant ces années, le PS parvient à attirer à lui toute une frange militante ou sympathisante issue de l'après 1968, notamment en se montrant plus capable de surfer sur des revendications emergeantes (féminisme, écologie, régionalisme, peur de l'arme atomique...) que le PC pris dans la sclérose stalinienne. De plus, la parution en France de L'Archipel du Goulag d'Alexandre Soljenitsyne, ébranle beaucoup le PCF.

Aux cantonales de 1976, pour la première fois depuis 1945, le PCF est devancé par le PS. Aux municipales de 1977, PS et PCF obtiennent le meilleur résultat de leur histoire, le PCF devient le parti qui dirige le plus grand nombre de mairie à travers la France.

En 1976, lors de son XXIIe congrès, le PCF commence à s'orienter vers une ligne de type eurocommuniste à l'image du Parti communiste italien. Il abandonne la référence à la dictature du prolétariat.

Lors des élections municipales de 1977, le PS passait devant le PC, remportant 81 villes de plus de 30 000 habitants alors que le PCF n'en remportait que 72. Ces résultats confirmaient ceux des élections cantonales de l'année précédente qui avaient vu le PS, avec 26 % des voix, dépasser le PC, qui ne récoltait que 23 %.

Le PC tenta de regagner en visiblité en rompant l'union de la gauche, en prenant prétexte de la rediscussion du Programme commun et en dénonçant le nombre insuffisant de nationalisations prévues et le montant du SMIC.[15] Entre 1977 et 1981, le PCF durcit son langage. Renouant avec un cours prosoviétique, Marchais approuva de manière fracassante l'invasion soviétique de l'Afghanistan. A travers la CGT, il donna un cours plus radical aux luttes, dans le but de faire des démonstrations politiques afin d'être en meilleure position pour négocier avec le PS. Le PC reproche notamment au PS de ne pas assez soutenir les luttes syndicales et d'être atlantiste[16].

A cette époque, le PCF a un discours très nationaliste et protectionniste. A la fin des années 1970 il produit toute une série d'affiches « Produisons français ! » et d'autocollants à coller sur les produits importés.

Face aux difficultés mises par les autorités de New York pour l'aterrissage du Concorde, le PCF, organise une manifestation le 12 juillet 1977 avec les slogans : "Boeing go home", "Avec le PCF défendons l'industrie aéronautique. Il y va de l'intérêt national", "Ils veulent briser les ailes du Concorde, défendons-le !", "Giscard, Chirac assez d'abandons ! Pas de Concorde à New York, pas de Boeing à Paris !", "Ils ferment nos usines. Ils investissent à l'étranger : Fabriquons français !".[17]

Aux législatives de 1978, encore gagnées par la droite, le PS obtient 104 sièges de députés contre 86 pour le PCF. La droite l'emporta largement et le PCF, sur la défensive, passait pour responsable de la défaite de la gauche.

En 1979, lors du XXIIIe congrès, malgré la phrase de Marchais sur le bilan jugé « globalement positif » des pays staliniens, le PCF abandonne la référence au "marxisme-léninisme".

8 Années 1980[modifier | modifier le wikicode]

8.1 Réactions racistes face aux populations immigrées[modifier | modifier le wikicode]

Plusieurs affaires et propos de dirigeants du PS montrent que le PCF est à cet époque très marqué par des sentiments racistes, et mène parfois des politiques directement réactionnaires dans les localités qu'il dirige.

En décembre 1980, le maire communiste de Vitry-sur-Seine envoie un bulldozer contre un camp de migrants maliens installé dans sa ville.[18] En février 1981, le maire communiste de Montigny-les-Cormeilles (Robert Hue) livre à la vindicte un ouvrier marocain en l'accusant d'être un dealer « empoisonnant nos jeunes ».[19]

8.2 Positionnement illisible sur l'union de la gauche[modifier | modifier le wikicode]

Pendant la présidentielle de 1981, Georges Marchais fut très agressif, dénonçant la « bande des trois », Chirac-Giscard-Mitterrand. Le PCF sortit, un temps, des archives le rôle de Mitterrand pendant la guerre d'Algérie. Ce que le PCF ne mettait pas du tout en avant lorsqu'il avait signé le Programme commun, ni les années suivantes ! Marchais taclait sans cesse Mitterrand et de l'autre il lui reprochait de ne pas inviter les communistes à être dans le potentiel gouvernement à venir :

« [Mitterrand] a promis des aides supplémentaires aux patrons. Il a dit non aux ministres communistes. Vous le voyez, un danger existe : retrouver demain le Parti socialiste aux côtés de la droite pour poursuivre la même politique. »

Ces zigs-zags desservaient profondément le PCF, qui avait habitué sa base à espérer une victoire électorale tout en apparaissant comme un obstacle à cette victoire. Marchais n'obtient que 15,35%, alors que Mitterrand obtient 25,85%.

8.3 Au gouvernement avec le PS de Mitterrand (1981-1984)[modifier | modifier le wikicode]

A la surprise générale, Mitterrand est élu au second tour, malgré la division de la gauche. Mitterrand n'avait pas besoin du PCF pour gouverner, mais il a préféré l'associer pour s'éviter toute opposition de gauche. Il confia à l'homme de droite Chaban-Delmas :

« J'ai besoin des communistes, je vais les utiliser, je vais continuer à les réduire. À moins qu'ils ne reçoivent un ordre de Moscou, ils ne rompront pas. Ils ne vont pas bouger. Je les aurai à la main, au moins jusqu'aux municipales »[20]

Mitterrand dira plus tard au dirigeant du PCF Marcel Rigout :

« Pour me permettre d'arriver au pouvoir, il fallait que votre parti soit diminué par rapport au mien, sinon les gens auraient eu peur. Mais je me suis trompé, je vous voyais à 18 %, je n'avais pas imaginé que Marchais vous ferait tomber si bas. Vous m'avez trop aidé. »[21]

Pourtant dans ces années il y avait un regain de guerre froide, de par la présence de missiles soviétiques proches de l'Europe occidentale, ou le fait que le mouvement de grèves en Pologne était sous la menace de l'état de siège. Mitterrand dut rassurer les États-Unis. Il expliqua au vice-président George Bush que la participation d'un Parti communiste affaibli était « le moyen (...) de ramener le communisme à son vrai niveau ».

Mais de nombreux signes montraient à la bourgeoisie qu'il n'y avait pas réellement de raison de craindre une volonté révolutionnaire des vieux appareils staliniens, comme le fait que les PC avaient facilité la continuité de l'État bourgeois lors de la chute des dictatures en Espagne et au Portugal.

Le PCF a donc de nouveau des ministres : Charles Fiterman (Transports), Anicet Le Pors (Fonction publique), Jack Ralite (Santé) et Marcel Rigout (Formation professionnelle). Et comme toujours, l'entrée dans les salons de l'élite a de profonds impacts, même sur des hommes issus du mouvement ouvrier. Jack Ralite racontait ainsi ultérieurement sa nomination :

« C'est que ce n'est pas commun ce qui vous arrive là. Vous devenez ministre. Vous vous rendez compte ! (...) Ne m'en parlez pas trop, j'aurais les larmes yeux. »

Le ministre des Transports, Charles Fiterman, eut droit aux honneurs particuliers dus à un ministre d'État. Il fut logé dans le prestigieux hôtel de Roquelaure (18e siècle), avec salons élégants, appartement de fonction et grand jardin, honneur qu'il fit partager à des représentants de l'appareil du PCF, pour qui « la quête éperdue de la reconnaissance sociale (passait) par une certaine valorisation du costume trois-pièces », selon un journaliste des Échos. Fiterman joua à fond son rôle de ministre de Mitterrand, se faisant donner du monsieur le ministre par les journalistes de L'Humanité et les syndicalistes en délégation. Il mit en évidence dans son bureau la maquette du TGV, appelé le train de la Très Grande Victoire par la presse du Parti, faisant passer pour une conquête de la gauche, voire une « très grande victoire » pour les travailleurs, ce qui était surtout une victoire des trusts chargés de la fabrication du TGV.[22]

Après le tournant de la rigueur en 1982-1983, le PCF sent qu'il est menacé de perdre sa base populaire.

8.4 Dans l'opposition respectueuse au PS (1984-1986)[modifier | modifier le wikicode]

Lors des élections européennes de juin 1984, l'union de la droite l'emporte avec 43%, le PS chute à 21% et le PCF à 11% (perdant 2 millions de voix par rapport aux européennes de 1979). Le FN fait sa première percée avec 11%. Au regret de certains dirigeants, en particulier les anciens ministres, le PCF décida de ne pas accepter de nouveau portefeuille ministériel dans le gouvernement Fabius.

Ainsi, ce n'est pas la politique anti-ouvrière du gouvernement Mauroy, pas la baisse du pouvoir d'achat des salariés et plus encore des retraités, pas les licenciements massifs dans les entreprises nationalisées, pas les cadeaux plus substantiels que jamais donnés à la grande bourgeoisie qui ont amené les ministres communistes à quitter le gouvernement, mais l'intérêt d'appareil du PCF. D'ailleurs cela n'empêcha pas les députés communistes de voter la confiance au gouvernement Fabius et de rester solidaires du gouvernement socialiste, pendant que Marchais reprenait une certaine liberté de ton pour dire tout le mal qu'il pensait de Mitterrand ! Mais Marchais ne reconnaissait pas pour autant l'échec de la politique de participation gouvernementale du PCF : « Les mêmes raisons qui nous ont conduits en 1981 à participer au gouvernement nous conduisent aujourd'hui à ne plus le faire ! » Le recours une fois de plus au double langage n'a pas permis au PCF de regagner le terrain perdu. Il a continué inexorablement à décliner électoralement.

Dans les années 1980, la restructuration capitaliste mondiale érode rapidement les bastions ouvriers du PCF. Comme la direction communiste ne se montre pas utile pour résister et au contraire est associée aux reculs, le PCF ne recrute quasiment plus et décline.

Aux élections européennes de 1984 et aux régionales de 1986, le PCF chute tandis que le Front National monte en flèche et le talonne.

Aux présidentielles de 1988, le candidat du PCF, André Lajoinie, n'obtient que 6,78%, derrière Jean-Marie Le Pen (FN) à 14,38%. Comme le PS a regagné une majorité derrière Mitterrand, le PCF le soutient, tout en restant en dehors du gouvernement.

9 Années 1990[modifier | modifier le wikicode]

En 1994, Robert Hue remplace Georges Marchais à la tête du parti. Sa volonté est d'aller très vite vers une « mutation » et de se débarrasser des références qui liaient encore le parti à son origine prolétarienne et révolutionnaire... sans réussir à changer le nom du parti, contrairement à d'autres pays. Mais malgré le terme de "communiste", le contenu du discours du PCF s'est quasiment aligné sur un discours « humaniste » bourgeois. Les références à la Résistance ou à la Révolution française ont largement pris le pas sur les références aux révolutions ouvrières.

Le PCF commence à perdre ses fiefs : aux municipales de juin 1995, le Havre et Garges-lès-Gonesse, jusqu'ici communistes, basculent à droite.

En 1997, le PCF retente l'alliance avec le PS dans la gauche plurielle, sur un programme encore plus à droite. Plusieurs ministres entrent au gouvernement Jospin : Jean-Claude Gayssot au ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Marie-George Buffet au ministère des Sports, Michelle Demessine (puis Jacques Brunhes à partir de septembre 2001) au secrétariat d'État au Tourisme et en 2000, Michel Duffour au secrétariat d'État au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle. Ce gouvernement Jospin tente de se doter d'une image progressiste mais est totalement soumis à la loi du capital. Il privatise encore plus que le gouvernement précédent (le communiste Gayssot ouvre le capital d'Air France à la concurrence et ne revient pas sur la séparation SNCF-RFF).

Signe de leur profonde intégration à l'État capitaliste, ces ministres communistes n’ont pas entraîné de levée de boucliers ou de cris scandalisés du côté des bourgeois... En revanche, c’est au PCF que cette participation a posé de sacrés problèmes. A chaque participation gouvernementale (ou même simplement à la majorité gouvernementale) le PC se retrouve en contradiction avec les aspirations de ses propres militants et de sa base ouvrière ou populaire. Les tentatives pour gérer cette contradiction ont amené alors le PC effectuer de nombreux zigzags politiques.

10 Années 2000[modifier | modifier le wikicode]

10.1 Vers l'antilibéralisme[modifier | modifier le wikicode]

En 2000, le XXXème congrès poursuit l'abandon de la conception marxiste-léniniste. Un certain nombre de militants quittent le PCF à l'appel de Rolande Perlican, pour fonder en 2002 « Communistes », un petit parti stalinien orthodoxe.

En 2001, Robert Hue est remplacé au secrétariat national par Marie-George Buffet. Aux municipales la même année, beaucoup de communes communistes basculent à droite, comme Argenteuil, Colombes, Montluçon, Sète, Nîmes et La Seyne-sur-Mer.

En 2002, le PCF s'effondre aux présidentielles, obtenant moins que les candidats se réclamant du trotskisme (Arlette Laguillier et Olivier Besancenot).

La campagne sur le Non au referendum de 2005 a permis par exemple au PCF de réafficher une opposition farouche au libéralisme et à l'Union Européenne après avoir participé pendant 5 ans à un gouvernement avec le PS qui a avalisé tous les traités européens... Alors que le PS appelait à voter oui, le PCF a fait campagne pour le non... Cette campagne a trouvé un bon écho parmi les militants, qui étaient bien plus à leur aise que lorsqu'il fallait justifier les mesures anti-ouvrières du gouvernement Jospin... Et pour les dirigeants du PC cela devait les amener à redonner au parti une santé électorale... lui permettant de nouveau de négocier des accords avec le PS dans la perspective des élections législatives de 2007 !

En 2007, Marie-George Buffet ne fait que 1,93%, le pire résultat de l'histoire du parti.

10.2 Le Front de Gauche[modifier | modifier le wikicode]

En 2009, Jean-Luc Mélenchon, un ex du PS, fonde le Parti de Gauche et veut renouer avec un réformisme de gauche plus assumé. Sur la dynamique de sa personne, le PCF et le PG s'allient dans le Front de Gauche, qui remobilise les militants PCF et attire quelques jeunes.

Bon nombre de militants du PC rechignent à voir Mélenchon utiliser leur parti comme marchepied, mais n'ayant qu'une perspective électorale, l'opération Mélenchon leur semble payante. Lors de sa conférence nationale du 5 juin, la direction a décidé par 63,6 % des voix le soutien à la candidature de Mélenchon. Ensuite, les militants votent les 16,17 et 18 juin : 59,12% pour Mélenchon. Il faut noter que le candidat PCF André Chassaigne obtient 36% des votes et qu'il est majoritaire dans la plupart des bastions militants historiques, où la composition sociale reste la plus populaire (Centre et sud ouest de la France, Nord Pas de Calais, Seine Maritime, Ardennes, Val de Marne).

Mélenchon parvient à rassembler les voix qui s'étaient portées sur l'extrême gauche et capitalise 11% en 2012.

La préparation des élections sénatoriales cause bien des soucis au sein du Front de Gauche, puisque par exemple, à Paris, le PC a négocié directement avec le PS et les Verts pour sauver ses élus.... au grand dam du PG qui s'estime lésé et qui menace de présenter des listes à part, « quitte à faire perdre la gauche »....

11 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ Boris Souvarine, Sur Lénine, Trotski et Staline (1978-79)

- ↑ Fiche Maitron de Lucienne Marrane, née Dacaud

- ↑ Politiques antimilitaristes et anticoloniales de l’Internationale communiste (1919-1926), Ian Birchall, 2012

- ↑ Ian Birchall, « Le Paria ». Le Parti communiste français, les travailleurs immigrés, et l’anti-impérialisme (1920-24), Revue Contretemps, 2011

- ↑ Selim Nadi, Sur l’anticolonialisme et les communistes français (1919-1939), Revue Contretemps, 2016

- ↑ Léon Trotski, Résolution sur la question française, décembre 1922

- ↑ Bulletin communiste du 7 et 14 décembre 1922

- ↑ http://www.contretemps.eu/lectures/gauche-fran%C3%A7aise-colonialisme-%C2%AB-honte-%C2%BB-robert-louzon

- ↑ David Allavena, Le PCF et Trotski, 1993

- ↑ Voir la Une de L'Humanité du 22 octobre et celle du 23 octobre 1937.

- ↑ Jean-Pierre Besse et Claude Pennetier, juin 1940, La négociation secrète, Les éditions de l'Atelier, 2006, p. 79.

- ↑ Slate, Le PS ruiné par son ex et par son meilleur coup d'un soir, 24 avril 2017

- ↑ Christophe Batardy, Le programme commun de gouvernement : pour une histoire programmatique du politique (1972-1977) (thèse de doctorat en histoire), 2016

- ↑ Les Echos, Nestlé tire un trait sur le pacte avec la famille Bettencourt, Février 2018

- ↑ Georges Marchais dans "Cartes Sur Tables" | 18/05/1977 | Archive INA

- ↑ Archives INA

- Georges Marchais / Jean-Pierre Elkabbach, Cartes sur table, 13 octobre 1980

- Georges Marchais "Liliane , fais les valises on rentre à Paris", Cartes sur table, 21 janvier 1980

- ↑ Film de Théo Robichet, 1977

- ↑ Raphaël Bernard, « L'affaire du bulldozer de Vitry » (1980-1981) : la banlieue rouge face au phénomène migratoire, Novembre 2020

- ↑ Archive INA, Affaire du Marocain de Montigny les Cormeilles, Antenne 2 Le Journal de 20H

- ↑ Cité dans Favier et Martin-Rolland, La décennie Mitterrand

- ↑ Cité dans Favier et Martin-Rolland, La décennie Mitterrand

- ↑ Lutte ouvrière, Avec Mitterrand et après... la gauche au gouvernement, Cercle Léon Trotski n°126, 2011