Fusillade de la rue Damrémont

La fusillade de la rue Damrémont, du 23 avril 1925, est un violent conflit entre le jeune parti communiste français et des militants d'extrême droite.

La fusillade a lieu rue Damrémont, dans le quartier populaire des Grandes-Carrières à Montmartre. Elle fait 4 morts parmi les militants de droite. L'opinion bourgeoise est alors scandalisée.

1 Contexte[modifier | modifier le wikicode]

Le Cartel des gauches, dominé par les radicaux (parti bourgeois) et soutenu par les socialistes, a gagné les élections législatives de 1924. Le jeune parti communiste, séparé des socialistes en 1920, est dans une logique d'affirmation, sur une ligne lutte de classe marquée, mais également un soutien clair aux droits des femmes et des immigré·es.[1]

Mais le parti verse souvent dans le sectarisme. Un an auparavant, il avait été impliqué dans des violences contre des anarchistes lors d’un meeting à la Grange-aux-Belles, le 11 janvier 1924. Le parti veut montrer sa détermination et faire sa place au sein de l’extrême-gauche.

Ce sectarisme était renforcé depuis fin 1924, avec la ligne impulsée par le nouveau secrétaire du parti Albert Treint. Le climat intérieur du parti favorise l’expression de la violence contre l’extérieur. D'autres facteurs plus généraux expliquent la violence de cette époque, notamment l'effet de « brutalisation des sociétés » de la guerre de 1914-1918 (dans laquelle l’ensemble de la société française est mobilisée pendant 4 ans).

Pendant les mois qui précèdent la fusillade, le PC dénonce la « menace fasciste » de groupes comme les Jeunesses patriotes (JP), et appelle à les combattre par la force à travers la création de groupes de combat. Il faut rappeler l'expérience toute récente de la défaite du mouvement ouvrier italien vaincu par les fascistes.

Par ailleurs la période est aussi celle d'une campagne électorale pour les municipales (élection prévue les 3 et 10 mai 1925. Le Parti communiste place une dizaine de femmes à des positions éligibles sur ses listes, alors que légalement, elles ne peuvent ni voter ni être éligibles. Dans le quartier des Grandes-Carrières à Montmartre, le conseiller sortant est le socialiste Jean Varenne, et les communistes présentent Lucienne Marrane.[2]

Le 15 avril, une « brigade de fer » et des « centuries » des JP sécurisent une réunion politique des députés Taittinger et Bonnefous (membre de la LDP) à Sèvres, bastion communiste. Taittinger prévient : « Nous parlerons où nous voudrons, malgré les communistes, parce que nous sommes décidés à employer les moyens nécessaires »[3]. Considérant ce déploiement de forces comme une provocation fasciste, le député communiste Paul Vaillant-Couturier écrit trois jours plus tard dans L'Humanité :

« La mise en défense du prolétariat doit être hardiment poussée pour qu'il puisse sans retard passer à l'offensive contre le fascisme. [...] Les fascistes français se réservent des surprises sévères. Il faut plus que jamais faire passer dans la pratique la devise que nous lancions il y a plus d'un an : "Pour un œil, les deux yeux ; pour une dent, toute la gueule". Que ces messieurs se le tiennent pour dit »[4].

2 Les faits[modifier | modifier le wikicode]

Le 23 avril 1925, Raoul Sabatier, candidat de droite aux élections municipales dans le 18e arrondissement de Paris, tient une réunion électorale au 113 de la rue Championnet. La salle est pleine à craquer, plus de 300 personnes se massent à l’extérieur.

Sabatier est candidat de l'« Union des comités nationaux », et soutenu par la Ligue républicaine nationale (LRN) dirigée par l'ex socialiste Alexandre Millerand. Cela représente plutôt la droite que l'extrême droite dans le sens où ce courant se dit républicain, mais ce courant soutient le militarisme, dénonce toute alliance des républicains et des socialistes, et ne se gêne pas pour recevoir le soutien de groupes d'extrême droite. Raoul Sabatier est un ami de Pierre Taittinger, dirigeant des JP.

Pour les communistes, Sabatier est un « candidat fasciste »[5], et ce meeting au cœur d’un quartier ouvrier est une provocation. Des militants viennent se rassemblent depuis plusieurs arrondissements et communes de banlieue. François Chasseigne, secrétaire général des Jeunesses communistes, vient porter la contradiction lors du débat, pratique courante à l'époque.[6]

La police est informée que les communistes se mobilisent, notamment avec leurs « groupes de combat de la région de Boulogne ». 70 gendarmes, en uniforme et en civil, sont mobilisés par le commissaire d’arrondissement.

Vers 22 heures, la tension monte dans la salle et dans la rue. La bagarre paraissant inévitable, la droite demande des renforts au Cirque d'Hiver, où une autre réunion de la LRN mobilise également des militants des JP. Entre 40 et 50 hommes des JP et de la LRN, répondent ainsi à cet appel. Ils se mettent en route, surtout équipés d'armes blanches (de type canne-épée) ou contondantes.

Sortis du métro à la station Jules Joffrin vers 22 h 30, ils s'engagent dans la rue du Poteau, en colonne par quatre[7], mais ne parviennent pas à bifurquer vers l'école, en raison du barrage de police leur interdisant l'accès à la rue Championnet. La colonne s’engage rue Damrémont, suivie par une vingtaine de communistes.[8]

Entre 23 h 15 et 23 h 30, une vingtaine de communistes regroupés dans la zone les attaquent alors avec des pistolets. Deux militants de droite sont tués sur le coup, deux autres décèderont de leurs blessures par la suite. Selon le rapport de police, les communistes auraient déclenché un « feu de salve ».

Les policiers arrivent à arrêter deux communistes en possession de brownings, Jean-Pierre Clerc, ouvrier graveur syndiqué, et Marc-Joseph Bernardon, ouvrier vernisseur.

Des affrontements ont aussi lieu vers 23 h 40, quand Taittinger, Sabatier et leurs amis quittent la réunion. Des coups de feu sont tirés à la hauteur du n° 109 de la rue Championnet et la bagarre se prolonge dans les couloirs de la station Simplon jusqu'à l'arrivée d'une rame.

Deux hommes sont arrêtés sur les lieux. L’absence de blessés communistes désigne le parti comme responsable.

Plan de l'« attentat » publié dans l'Excelsior. La flèche indique le déplacement des JP ; les pointillés représentent la position des groupes de communistes.

3 Conséquences[modifier | modifier le wikicode]

3.1 Renforcement de l'anticommunisme[modifier | modifier le wikicode]

La fusillade fait la une de tous les journaux du lendemain. La presse accuse les communistes d’avoir organisé une véritable embuscade. De La Liberté (24 avril) au journal de la gauche bourgeoise Le Radical (25 avril), on évoque même un « attentat terroriste ». On peut aussi lire dans différents journaux ce témoignage qui accable les communistes : « les commandements entendus étaient les suivants : “première centurie : Feu !” ; “deuxième centurie : Feu” », qui est à nouveau repris en 1926 lors du procès (article de Roland Tapie dans L’Express du Midi, 13 avril 1926).

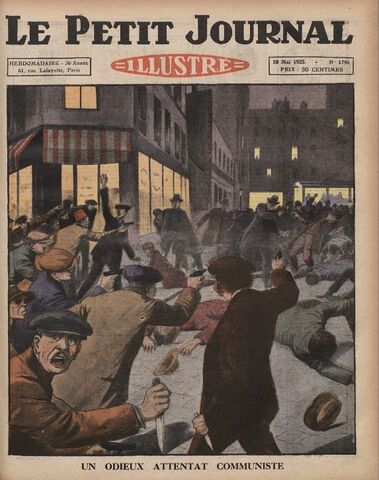

L’affaire accentue l’anticommunisme fort depuis la révolution d’octobre 1917 et la fin de la Grande guerre. Le dessin publié en Une du Petit Journal le 10 mai 1925 reprend tous les stéréotypes de la violence communiste et populaire : « des salopards en casquette » qui ont sorti leurs couteaux, un ouvrier immigré d’Afrique du Nord reconnaissable avec sa chechia qui fait feu, voire des têtes patibulaires avec des lunettes noires en pleine nuit, rappelant les figures qui hantent la société, celle des classes dangereuses et de l’imaginaire des bas-fonds[9]. La presse reprend le discours même de Taittinger qui évoque des « silhouettes grimaçantes, vomissant les pires insultes et les pires menaces »[10]. Face à eux, les JP se dressent comme les défenseurs de l’ordre et de la société respectable.

Alexandre Millerand, ex socialiste et président de la Ligue républicaine nationale, prononçant un discours en hommage aux victimes (26 avril 1925).

3.2 Risque d'interdiction du parti communiste[modifier | modifier le wikicode]

Des voix s’élèvent pour demander l’interdiction du parti communiste. À la Chambre des députés, Charles Reibel, Pierre Taittinger et Jean Ybarnégaray exigent des réactions sévères de la part du Cartel des gauches, alors que Marcel Cachin dénie toute préméditation. Aux obsèques des victimes, Alexandre Millerand, Taittinger et le général de Castelnau prennent la parole.

Le procès débute devant la cour d’assises de la Seine le 18 avril 1926. L’événement est bien documenté dans les archives[11]. Le député Paul Vaillant-Couturier, éditorialiste à L’Humanité intervient comme témoin. Le 20 février 1926, L’Humanité titre « L’affaire de la rue Damrémont : la justice est-elle aux ordres du fascisme ? » Puis, le quotidien communiste suit le procès tout au long de ses travaux d’avril à mai 1926. La conclusion est que les communistes sont bien responsables de l'offensive, mais qu'il n'y a pas eu de préméditation du parti.

Sur les deux militants communistes jugés lors de ce procès, Bernardon est acquitté et Clerc est condamné à trois ans de prison, ce qui souligne, comme l’enquête l’avait montré, qu’il n’y avait pas eu de complot, d’action préméditée, mais un débordement incontrôlé dans une période tendue. Sans complot, la dissolution du parti communiste n’est donc plus à l’ordre du jour.

Témoignage de Chasseigne, alors mobilisé, lors du procès

4 Réaction du parti et dans le parti[modifier | modifier le wikicode]

Le parti ne réagit que le 25 avril 1925 dans L’Humanité, où il présente la fusillade comme une réaction de défense des ouvriers contre les attaques des JP. Mais dans la direction du parti on est bien conscient de la responsabilité des communistes, puisque le bureau politique ouvre rapidement une enquête pour chercher qui a donné aux militants l'ordre de tirer.

Le tout récent secrétaire du parti, Albert Treint, reconnaît implicitement cette responsabilité, en déclarant que le service d'ordre a mal interprété les mots d'ordre contre le fascisme.

L’événement alimente de plus les critiques de l’opposition interne au parti, qui dénonce dans une lettre au Comité exécutif de l’Internationale communiste une « faute politique lourde » et « le petit jeu de la guerre civile et de l’illégalité » de la direction.

En l’absence de preuves concrètes de consignes de provocation, on peut penser que le parti a été débordé par ses activistes. C’est ce que conclut André Marty qui reconnaît dans une lettre à Zinoviev, président de l’Internationale communiste, l’erreur d’avoir envoyé sur place de « jeunes exaltés » au lieu de militants « maîtres d’eux ». La ligne politique très agressive du parti vis-à-vis du « fascisme » a provoqué l’effervescence chez certains qui blâment la modération de la direction et insistent sur la nécessité de combattre par la violence les groupes de droite. La direction a donné par prudence pour consigne de ne pas utiliser des armes à feu contre les JP, mais d’organiser uniquement des manifestations antifascistes. Il semble néanmoins que l’intention de la direction était d’infliger une correction aux Jeunesses patriotes, mais non de tuer. Mais, alors qu’elle avait dans un premier temps demandé à ses militants de ne pas être armés, elle a, selon la police, fait marche arrière. Ce revirement n’a pu que conforter les militants activistes dans leur volonté d’en découdre et apparaître comme une autorisation de passer à l’attaque.

Les événements du 23 avril provoquent l’inquiétude au sein du parti, qui craint à la fois les répercussions de l’affaire aux élections municipales de mai et une répression gouvernementale à grande échelle. Une série de perquisitions permet en effet à la police de saisir d’importants documents, en particulier financiers, au domicile de Suzanne Girault, militante de premier plan de la région de la Seine. La Pravda dénonce, certes, la « terreur blanche » en France, mais les Soviétiques désapprouvent une initiative embarrassante sur le plan politique et diplomatique.

Ces violences se reproduiront en 1929-1930, lors de la ligne « classe contre classe » (Troisième periode).

5 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- Aurelia Vasile, Le sang coule à Paris : la fusillade de la rue Damrémont, ANR PAPRIK@2F, 24 novembre 2013

- Blog « Communisme, violence, conflits », Le sang coule à Paris: la fusillade de la rue Damrémont, 23 juillet 2014

- ↑ Voir Histoire du Parti communiste français, Années 1920

- ↑ Fiche Maitron de Lucienne Marrane, née Dacaud

- ↑ L’Écho de Paris, 16 avril 1925, p. 3.

- ↑ L'Humanité, 18 avril 1925, p. 1.

- ↑ L'Humanité, 30 avril 1925, p. 4.

- ↑ Le Rappel, 27 avril 1926, p. 2.

- ↑ Le Rappel, 23 avril 1926, p. 1.

- ↑ Excelsior, 25 avril 1925, p. 1, 3 et 5.

- ↑ Dominique Kalifa, Les bas-fonds : histoire d'un imaginaire, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L'univers historique », 2013

- ↑ Discours qu’il utilise à nouveau en 1936 lorsqu’il évoque les événements de la rue Damrémont contre le Front populaire dans Le National, 22 août 1936 (voir également sa déposition lors du procès en avril 1926).

- ↑ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9025351r.r=Assassinat+de+la+rue+Damr%C3%A9mont.langFR