Classes sociales

Les classes sociales sont un groupe social qui se reproduit de génération en génération, ce qui est à la source de l'inégalité sociale. Pour les marxistes, les classes sociales sont déterminées fondamentalement par leur position par rapport aux moyens de production (propriétaires ou dépossédés), même si les autres apports de la sociologie doivent être pris en compte pour affiner (capital culturel...).

1 Entre sociologie et politique[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Classe en soi[modifier | modifier le wikicode]

La classe en soi est définie objectivement par les rapports de production. Ainsi, l'appartenance à la classe ouvrière est basée sur le fait que l'ouvrier ne possède que sa force de production à vendre, et le bourgeois est détenteur de moyens de production. Le mode d'acquisition des richesses compte aussi (héritage, exploitation...).

Les principales classes sociales définissables sont :

- l'aristocratie financière

- la bourgeoisie industrielle

- la bourgeoisie commerçante

- la petite-bourgeoisie

- la paysannerie

- le prolétariat

- le lumpenprolétariat

1.2 Classe pour soi[modifier | modifier le wikicode]

Spontanément, la classe ouvrière n'a pas conscience d'être une classe. Elle a d'abord tendance à penser suivant l'idéologie dominante : celle de la bourgeoisie. Mais cette domination idéologique n'est pas absolue et comporte bien des fragilités, qui deviennent particulièrement visibles en temps de crise.

La notion de "classe pour soi" désigne donc le processus conscient de formation de la conscience de classe.

2 Grandes évolutions[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Origines[modifier | modifier le wikicode]

Contrairement à ce que l'on entend dans certains discours sur la nature humaine, la société humaine n'a pas toujours été divisée en classes. Cette division est même très récente, puisque pendant 95% de l'existence de l'humanité, elle vivait en petits groupes ou clans où tous les membres participaient à la communauté, et les ressources étaient globalement partagées. Marx et Engels puis les marxistes employaient le terme de communisme primitif, ou premier.

Les sociétés de classes sont apparues très vite après le développement de l'agriculture, il y a huit millénaires d'aujourd'hui, ce que l'on nomme révolution néolithique. L’humanité a alors été capable de produire plus qu’il ne lui fallait pour survivre et une minorité d’hommes s’est accaparée ce “surproduit social”, parvenant à transmettre sa position privilégiée dans le contrôle des richesses à sa descendance, ce qui a engendré les classes sociales, c'est-à-dire des groupes humains plus ou moins homogènes dont les différenciations (en termes de richesse, de culture, etc.) tendent à perdurer dans le temps.

Ces classes sociales sont fondamentalement définies par la place qu’elles occupent dans le système de production. Si telle ou telle classe (ou groupes de classes) détient le pouvoir économique, elle occupe également le pouvoir politique. Dans l'étude matérialiste de l'histoire, les rapports de production sont déterminants.

2.2 Luttes de classes[modifier | modifier le wikicode]

Ces classes ne sont pas restées figées. De multiples facteurs les font évoluer au cours du temps :

- l'évolution des techniques et l'accumulation de moyens de production (forces productives) font évoluer les richesses ;

- les luttes entre classes font évoluer les rapports de force ;

- les événements comme les guerres ou les catastrophes naturelles...

Néanmoins, depuis l'apparition des classes, les classes dominantes sont presque toujours restées en position dominante, et dans tous les cas, la division en classe est restée malgré toutes les transformations. Pour maintenir leur pouvoir, les classes dominantes ont toujours dû perpétuer coûte que coûte une domination politique (dont la répression) et des justifications idéologiques.

La grande majorité des sociétés de classe jusqu'à nos jours ont été des sociétés où les classes dominantes étaient du type « clergé / noblesse », et exploitaient des paysans (esclaves, serfs...). Bien évidemment, il existait aussi d'autres classes intermédiaires comme les marchands et artisans, mais qui se développaient à la marge dans un monde majoritairement agricole.

Ce n'est que relativement récemment, suite aux révolutions bourgeoises et à la révolution industrielle, que le mode de production capitaliste s'est généralisé, ce qui tend à faire apparaître deux grandes classes principales : le prolétariat et la bourgeoisie.

Cependant, la classe ouvrière n'est pas resté un bloc homogène. Très vite, des phénomènes d'embourgeoisement de secteurs entiers, d'abord dans les pays les plus riches, se sont manifestés. Les marxistes désignent souvent ces secteurs comme l'aristocratie ouvrière.

2.3 "30 Glorieuses", un compromis précaire[modifier | modifier le wikicode]

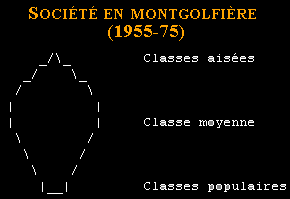

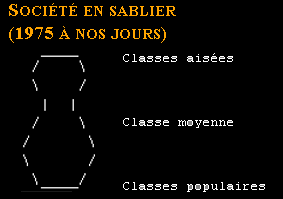

La période des 30 Glorieuses (1945-1975), au sortir de la seconde guerre mondiale, a créé des conditions d'accumulation particulièrement favorables pour le capitalisme, et dans le même temps la pression des organisations ouvrières était suffisamment forte (dans les pays occidentaux) pour exiger un minimum de répartition.

Durant cette période de croissance forte et prolongée, l'idée de prolétariat a peu à peu laissé place à une vague notion de classe moyenne et surtout à beaucoup d'illusions sur la fin des antagonismes (ascenseur social...).

[1] [1]

|

La notion de classe sociale a beaucoup reculé dans le discours politique.[2]

Au prétexte que beaucoup de changements formels seraient apparus, tout serait brouillé : maintenant il y a les classes moyennes, les exclus, les salariés actionnaires... Cette idée, évidemment pratique pour la stabilité du système établi, est contraire à toute analyse sérieuse des faits.

2.4 Retour net de la polarisation de classe[modifier | modifier le wikicode]

Le tournant néolibéral des années 1980 a été le début d'un rappel à réalité pour tous ceux qui plaçaient de faux espoirs dans ce système. Les dirigeants sont clairement à l'offensive à l'échelle mondiale. Du côté des exploités, la conscience de classe est certes plus que jamais en berne. Mais qui s'aventurerait à nier l'existence de la bourgeoisie ? Il n'y a qu'à observer comment elle s'organise à l'échelle nationale (MEDEF, Elysée...), à l'échelle européenne (UE...), ou encore à l'échelle mondiale (OMC, Banque Mondiale, FMI...) pour cadrer ses attaques sur les droits des salariés...

Cela amène même Warren Buffet - la seconde fortune états-unienne - à dire :

« Il y a une guere de classes, bien sûr, mais c'est ma classe, celle des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner » [3]

Cependant la meilleure des répliques n'est pas dans un argumentaire mais dans la réalité : avec la grave crise mondiale de 2007-2010, les attaques aussi bien que les répliques des salariés s'accentuent, entraînant par là une polarisation de plus en plus visible des antagonismes de classe. A tel point que les travailleur-se-s croient de moins en moins à "l'ascenseur social". Par exemple un sondage montre que les trois quart des Français de moins de 30 ans pensent que les jeunes ne sont pas égaux dans l'accès à l'emploi ou au logement.[4]

« Interrogés sur les causes de ces inégalités, les Français mettent en avant le déterminisme social: l'éducation reçue par les parents (84%), leur revenu (78%), l'endroit où l'on a grandi (73%) arrivent bien loin devant «les qualités ou défauts naturels des uns et des autres» (56%). Des perceptions à mettre là encore en lien avec l'enquête «Génération quoi», dans laquelle seuls 25% des 18-25 ans disent avoir la conviction que leur vie sera meilleure que celle de leurs parents. »

[1] [1]

|

3 Classe et caste[modifier | modifier le wikicode]

Dans les sociétés de classe précapitalistes, les classes ont souvent été actées par des statuts sociaux officialisés, en lien avec les idéologies les justifiant. C'était en particulier le cas pour les différentes formes de noblesse. Parfois les statuts (ou ordres, ou castes) étaient plus nombreux, comme le système des castes en Inde. L'appartenance à une caste est la plupart du temps liée à un statut qui se transmet héréditairement.

Lorsque ces sociétés étaient à leur apogée, les notions de castes et de classes correspondaient globalement. Cependant plus l'échange marchand se développe, et avec lui la bourgeoisie, plus elles tendent à se disjoindre, créant des enchevêtrements complexes :

- des nobles déchus conservent leur statut de noble, mais étant sans terre, ils ne font plus partie de la classe des propriétaires fonciers qui était le cœur du pouvoir nobiliaire (par exemple la figure du baron des Bas-Fonds de Gorki),

- dans des circonstances où la société bourgeoise n'est pas encore hégémonique, certains grands bourgeois achètent des titres de noblesse (et certains rois en vendent parce qu'ils ont besoin de l'argent de la bourgeoisie, et cette transaction elle-même exprime la bourgeoisification des valeurs), ces gens sociologiquement bourgeois entrent ainsi dans la caste noble,

- en Russie jusqu'en 1917, les paysans gardaient un statut de paysan attaché à leur personne, même quand ceux-ci étaient devenus des ouvriers.

Les révolutions bourgeoises ont généralement tendance à abolir les castes, souvent au nom du libéralisme politique, la tendance historique sous-jacente étant la libération des forces productives du carcan des anciens rapports de production. C'est ce qui s'est passé en France en 1789 (abolition du système des « trois états », noblesse, clergé, tiers état), en Russie en 1917...

Ceci est cependant loin d'être un processus s'exprimant de façon « pure » et mécanique. Ainsi la Révolution anglaise, dans un contexte où les idées républicaines sont encore largement hérétiques, maintient les statuts de la noblesse (la bourgeoisie parviendra à se développer dans une entente relativement pacifique avec la noblesse). De nombreuses formes de développement inégal et combiné sont apparues : le système des castes en Inde s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui, bien que les rapports de production capitalistes se soient quand même développés.

4 Classe et race[modifier | modifier le wikicode]

Le large consensus scientifique parmi les biologistes est que l'on ne peut pas parler de races au sens biologique au sein de l'humanité, parce que les différences biologiques qui existent entre les différentes ethnies sont très faibles.

Cependant dans le champ des sciences sociales, on peut parler de races sociales en tant que catégories socialement construites, tout comme les classes sociales (comme elles, elles n'ont pas une origine biologique, mais qui ont quand même une réalité sociale avec des conséquences très concrètes).

Il est également à noter que certains auteurs ont pu parler des différences entre classes d'un point de vue raciste. Un aristocrate anglais parlait de « troupeau de l'humanité [formant] une espèce différente », des « membres isolés de la communauté quoique nés dans le pays », « marqués comme les Juifs, une race distincte de coupeurs de bois et de puiseurs d'eau ».[5] D'autres s'en inquiétaient de façon plus humaniste, comme Thomas Paine, Karl Marx ou E. P. Thompson qui craignaient que les prolétaires ne deviennent une race différente avec le temps[6]. C'est en quelque sorte ce qu'imaginait l'auteur de science-fiction H. G. Wells avec les Eloïs et les Morlocks.

5 Classe et genre[modifier | modifier le wikicode]

Une femme de bourgeois est-elle une bourgeoise ? Dans le cas d'une femme elle-même patronne (cas assez rare), la réponse est assez claire. Une femme d'ouvrier est-elle une ouvrière ? Dans le cas d'une femme qui est elle-même salariée, la réponse est assez claire aussi. Mais dans le cas où cette femme est « au foyer », doit-on donner la même réponse et est-ce que cela « réduire » une femme au rapport à son mari (ou compagnon) ?

Cela dépend du concept de classe que l'on utilise, mais cela soulève aussi la question (complexe) de l'articulation entre la classe et le genre.

La vision marxiste des classes repose fondamentalement sur le rapport aux moyens de production. C'est fondamental, mais cela demande à être précisé. En complétant ce clivage par l'idée de reproduction sociale, on peut soutenir que même lorsqu'il y a un des deux membres d'un foyer qui n'est pas salarié, l'autre fait partie (sauf rare exception) de la même classe sociale.

Pour certaines féministes radicales, la réponse est non. Christine Delphy a ainsi développé dans les années 1970 la notion de « féminisme matérialiste » (par analogie avec le marxisme mais en lutte avec lui). Il y aurait deux modes de production qui cohabiteraient, le capitalisme et le patriarcat, ce dernier reposant en grande partie sur l'exploitation du travail domestique des femmes par les hommes. Elle parle de « la classe des femmes » et de « la classe des hommes ».[7]

6 Théories sur les classes[modifier | modifier le wikicode]

Les classes sont un phénomène si réel que seules d'invraisemblables contorsions intellectuelles permettent aux penseurs bourgeois de les travestir ou d'en gommer les traits saillants. Toutefois, des grilles d'analyses différentes peuvent être employées, et des idéologies différentes peuvent être développées.

6.1 Origine du concept[modifier | modifier le wikicode]

La division de la société en classes dans la société issue de la révolution industrielle apparaissait clairement, y compris aux penseurs bourgeois. Marx disait lui même en 1852 :

« Ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert ni l'existence des classes dans la société moderne, ni leur lutte entre elles. Bien longtemps avant moi, des historiens bourgeois avaient décrit l'évolution historique de cette lutte des classes, et des économistes bourgeois en avaient analysé l'anatomie économique. »[8]

En 1780, Marat écrit :

« Périssent donc enfin ces lois arbitraires, faites pour le bonheur de quelques individus au préjudice du genre humain, et périssent aussi ces distinctions odieuses qui rendaient certaines classes du peuple ennemies des autres, qui font que la multitude doit s’affliger du bonheur du petit nombre, que le petit nombre doit redouter le bonheur de la multitude. »[9]

En 1794, Chamfort écrit « La société est composée de deux grandes classes : ceux qui ont plus de dîners que d'appétit, et ceux qui ont plus d'appétit que de dîners ».[10]

Certains ont une vision si éloignée du matérialisme qu'ils en arrivent à parler de « déconstruction de sa classe ».[11]

6.2 Marxisme analytique[modifier | modifier le wikicode]

Erik Olin Wright, partisan du marxisme analytique, propose une synthèse entre trois approches théoriques de la notion de classe sociale : la vision (stratificationniste) focalisée sur les attributs individuels, la vision (weberienne) centrée sur les mécanismes d'accaparement des opportunités, et la vision (marxiste) des rapports de domination et d'exploitation.[12]

6.3 Études sociologiques[modifier | modifier le wikicode]

6.3.1 Reproduction sociale[modifier | modifier le wikicode]

Le terme de reproduction sociale désigne le fait que celleux qui naissent dans une classe sociale ont tendance à rester au cour de leur vie dans la même classe. Ce mécanisme est par définition inclus dans la notion de classe sociale, car s'il n'existait pas il n'y aurait pas de sens à parler de structures stables comme les classes. L'inverse, phénomène statistiquement minoritaire, est la mobilité sociale : ascension sociale ou déclassement.

6.3.2 Transfuges de classe[modifier | modifier le wikicode]

Les transfuges de classe sont celleux qui passent d'une classe à une autre. On utilise en général plutôt ce terme pour ceux qui passent d'une classe inférieure à une classe supérieure, et on le réserve à un changement notable de classe.[V 1]

6.3.3 Capital culturel et social[modifier | modifier le wikicode]

Les sociologues, notamment Bourdieu, ont montré que la hiérarchie sociale ne repose pas uniquement sur le capital économique, mais également sur un capital culturel (niveau du diplôme et maîtrise de la culture légitime) et un capital social (relations familiales, professionnelles et amicales). Évidemment il y a un lien avec le capital économique, mais celui-ci n'est pas mécanique. Par exemple, il y a des sections des classes moyennes ou supérieures qui sont moins riches que d'autres, mais qui sont valorisées par leur maîtrise de codes culturels, cette maîtrise pouvant dans une certaine mesure être convertie en richesses matérielle.[V 1]

7 Notes[modifier | modifier le wikicode]

Vidéos

- ↑ 1,0 et 1,1 Grégoire Simpson, Suis-je un transfuge de classe ? (Témoignage et analyse), 11 déc. 2022

Textes

- ↑ 1,0 et 1,1 Représentation de la stratification sociale en France selon Alain Lipietz.

- ↑ Radio France, Classes sociales : un concept en voie de disparition, 2018

- ↑ New York Times, 26 novembre 2006

- ↑ http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/27/01016-20140227ARTFIG00002-les-jeunes-ne-croient-plus-a-l-ascenseur-social.php

- ↑ Henry St John 1er vicomte Bolingbroke en 1736, cité dans Marcus Rediker, Peter Linebaugh, L'hydre aux mille têtes - L'histoire cachée de l'Atlantique révolutionnaire, Editions Amsterdam, 2008

- ↑ Marcus Rediker, Peter Linebaugh, L'hydre aux mille têtes - L'histoire cachée de l'Atlantique révolutionnaire, Editions Amsterdam, 2008 (p. 490)

- ↑ Christine Delphy, L'Ennemi principal, 1970

- ↑ Karl Marx, Lettre à J.Weydemeyer, 5 mars 1852

- ↑ Jean-Paul Marat, Plan de législation criminelle, 1780

- ↑ Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, Maximes et pensées, 1794, p. 38

- ↑ makesense.org, Bourgeois, moi ? Petit kit de déconstruction de sa classe sociale, mai 2022

- ↑ Erik Olin Wright, Comprendre la classe. Vers une approche analytique intégrée, 2009