Section française de l'Internationale ouvrière

La Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) est un parti socialiste français, qui a existé sous ce nom de 1905 à 1969. Il a dès l'origine été un parti réformiste.

En 1969, elle devient le Parti socialiste, lors du congrès d'Issy-les-Moulineaux où elle s'associe avec l'Union des clubs pour le renouveau de la gauche.

1 Histoire[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Partis socialistes avant la SFIO[modifier | modifier le wikicode]

1.1.1 Réorganisation et unité initiale (1876-1890)[modifier | modifier le wikicode]

Après les événements de la Commune de Paris, une terrible répression s'abat sur les mouvements socialistes. Il y a entre 20000 et 30000 morts et plus de 38500 fugitifs ou exilés et autant d'arrestations. Parmi les personnes arrêtées, il y a 78 % d'ouvriers dont 84 % sont déportés dans les plus lointaines colonies de l'empire colonial français. Dès 1872, la classe ouvrière se réorganisent en chambre syndicale. En 1876, un ouvrier bijoutier, Barberet, organise le premier congrès ouvrier. De Londres, les exilés s'organisent, notamment les amis de Blanqui qui accusent ouvertement le gouvernement de favoriser la classe bourgeoise. D'un autre côté Jules Guesde, un journaliste condamné pour avoir défendu la Commune, développe une position de différenciation par rapport aux autres partis.

1.1.2 Division en cinq tendances (1882-1901)[modifier | modifier le wikicode]

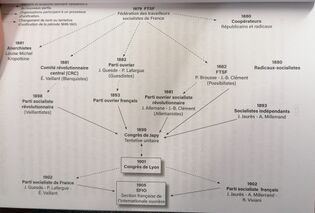

Une structure socialiste unitaire est créée en 1878 : la Fédération du parti des travailleurs socialistes de France (FPTSF). Mais les congrès de 1880 et 1881 voient s'affirmer la désunion des socialistes. À partir de 1882, ils créent plusieurs partis représentant cinq grandes tendances du socialisme[1] :

- Les possibilistes : lors de la séparation au congrès Saint-Étienne en 1882, Jules Guesde propose le vote du programme « minimal » (partiellement rédigé par Marx). La vision de Paul Brousse est différente : il s’agit de fractionner le but en plusieurs étapes pour le rendre possible. Le municipalisme est la base du mouvement possibiliste, c'est ce qui correspond à la vision communiste de Marx. Jusqu'en 1890, la Fédération des travailleurs socialistes étend son influence vers les pays de la Loire, mais elle subit une scission avec les allemanistes. Cette érosion est due à l'évolution politique : les possibilistes sont désormais devenus républicains. La FTSF regroupe les artisans et les professions libérales.

- Les allemanistes : au sein de la FTSF, une aile ouvrière s'élève, emmenée par Jean Allemane qui crée une scission en 1890, à la suite du congrès de Châtellerault, formant le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR). Il prône les réformes immédiates et le réformisme municipal. Ils sont proches de certains aspects de l'anarchisme et veulent une décentralisation du pays. Leurs moyens d'action sont plus concentrés sur l'action syndicale que politique. Ils sont pour la gestion des industries par les travailleurs.

Le mouvement socialiste est extrêmement divisé avant la création de la SFIO en 1905.

Le mouvement socialiste est extrêmement divisé avant la création de la SFIO en 1905. - Les socialistes indépendants : au départ c'est un regroupement de plusieurs personnalités radicales et républicaines. Ce sont des hommes comme Jean Jaurès ou Millerand, qui deviennent très rapidement députés. Ils dominent par leur qualité oratoire et leur nombre les divers groupes ouvriers ou socialistes qui sont élus au Parlement. Ce groupe hétérogène au départ, devient très vite homogène, autour d'un idéal de solidarité républicaine, sans rupture révolutionnaire avec les institutions. C'est sur cet esprit d'unité que ce groupe se lie à plusieurs militants socialistes comme Léon Blum. Ce groupe d'indépendants s'agrandit jusqu'à créer en 1898 la confédération des socialistes indépendants, puis en 1902 c'est la fusion avec la FTSF de Brousse pour créer le Parti socialiste français.

- Les guesdistes : le Parti ouvrier français, créé en 1880 en tant que Parti ouvrier, par Jules Guesde et Paul Lafargue. C'est une organisation qui se bat non seulement pour des réformes mais aussi pour la conquête du pouvoir politique par les prolétaires. C'est une organisation marxiste, qui est en lien avec Karl Marx et Friedrich Engels. C’est numériquement le parti socialiste le plus important en France.

- Le Parti socialiste révolutionnaire (PSR) blanquiste, nouveau nom donné en 1898 au Comité révolutionnaire central (CRC) créé en 1881. Après avoir perdu de nombreux militants lors de la crise boulangiste (dissidence du Comité central socialiste révolutionnaire en 1889), le CRC a été renforcé en 1896 par la scission d'élus et responsables régionaux exclus du POSR regroupés en 1897 sous le nom Alliance communiste révolutionnaire (ACR). Le PSR est dirigé par Édouard Vaillant, qui fait partie de l'union des indépendants et des marxistes.

1.1.3 Marche vers l'unité : les deux partis socialistes (1901-1905)[modifier | modifier le wikicode]

En 1901, deux mouvements socialistes s'opposent :

- une « gauche », clairement révolutionnaire, avec Édouard Vaillant et Jules Guesde ;

- une « droite », plutôt réformiste, avec Jaurès et Paul Brousse.

Ces courants s'opposent régulièrement, par exemple lorsque Millerand accepte d'entrer au gouvernement bourgeois, Guesde et Vaillant dénoncent cette prise de position en déclarant que cela discrédite le socialisme. Malgré ces rivalités, Vaillant prône l'unification. Aux élections de 1893, une cinquantaine de députés sont élus. Parmi les raisons de leur élection, on trouve la diminution par le pouvoir du droit de presse, et surtout le mécontentement des ouvriers, qui se manifeste par de nombreuses grèves.

Deux rassemblements se développent :

- Parti socialiste français : il regroupe les socialistes indépendants, ce qui reste de la FTSF de Brousse et la plus grande partie des Fédérations indépendantes. Ce parti est dirigé en 1902 par Jaurès.

- Parti socialiste de France : il naît en 1901 sous le nom d’Unité socialiste révolutionnaire, réunissant le parti socialiste révolutionnaire (PSR), le Parti ouvrier français (POF) et quelques fédérations autonomes. Les guesdistes forment ici la quasi-totalité des effectifs.

1.2 Création de la SFIO[modifier | modifier le wikicode]

L'unification du socialisme français a lieu en 1905, au congrès du Globe à Paris, qui fait suite du congrès socialiste international d'Amsterdam de 1904. Le parti socialiste, section de l'Internationale ouvrière (SFIO), est né en tant que parti du mouvement ouvrier.

Albert Willm aurait joué un rôle notable en 1905 dans le choix du sigle du Parti SFIO :

« L’avocat Albert Willm, du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR), aurait alors voulu marquer la préoccupation ouvriériste du courant allemaniste et obtenu l’adjonction d’ ouvrière. Là se trouve l’explication de la présence incongrue de l’expression Internationale ouvrière alors qu'à l’époque tous les textes officiels traduits en français se réfèrent aux décisions de l’Internationale socialiste[2]. »

Les principes officiels de la nouvelle SFIO satisfont les révolutionnaires, car elle est proclamée parti « de lutte de classes et de révolution ».

Cependant le centre de gravité sera surtout le courant jauressien. En effet, ils représentent le tiers de la direction, même si Jaurès lui-même n'y siège pas, car les élus ne peuvent en être membre. À l'inverse des autres partis socialistes européens, la SFIO est un parti peu centralisé, laissant une grande autonomie à ses élus et aux échelons locaux. Sa direction ne dispose que de maigres moyens humains et financiers d'autant que, contrairement à ses homologues britannique et allemand, elle ne peut s'appuyer sur les organisations syndicales, lesquelles défendent leur indépendance (la Charte d'Amiens est adoptée par la CGT en 1906). Dans ces conditions, le secrétaire général Louis Dubreuilh n'exerce qu'une fonction administrative et c'est le chef du groupe parlementaire et directeur du quotidien L'Humanité, Jaurès, qui apparait comme le véritable chef du parti.

La SFIO prend position contre la politique coloniale et le nationalisme belliciste. Cependant il y a encore des divergences sur les questions d'actualité. La rupture entre Vaillant et Guesde intervient dès 1906, quand la majorité accepte la résolution du congrès d'Amiens sur l'indépendance syndicale. Mais c'est sur la question de la guerre que la rupture intervient nettement. Jaurès, suivant la doctrine de l'Internationale, en appelle à la grève générale, voire à l'insurrection, afin de prévenir ou d'arrêter le conflit. Guesde pense lui que la guerre peut détruire le capitalisme, et redoute que la grève affaiblisse les pays les plus industrialisés, ceux où l'organisation ouvrière serait plus forte. C'est une des raisons pour lesquelles les idées de Guesde sont de moins en moins approuvées par les adhérents SFIO qui se rangent du côté de Jaurès.

Dès sa naissance, la SFIO était en fait un parti réformiste, et un des pires. Pour Trotski, ce parti était « l'expression la plus complète et la plus achevée de tous les côtés négatifs de la 2e Internationale »[3] et les syndicalistes révolutionnaires de la CGT, malgré leur anarchisme, étaient une réaction progressiste à ce travers.

1.3 Première Guerre mondiale[modifier | modifier le wikicode]

Le 28 juillet 1914, la SFIO publie un manifeste disant « À bas la guerre ! Vive la république sociale ! Vive le socialisme international ! ». Ce manifeste montre que les socialistes à ce moment étaient fermement contre la guerre. Trois jours plus tard, Jaurès, fervent pacifiste, est assassiné par Raoul Villain, aliéné notoire.

Dès le 2 août, il y a un basculement total avec le discours de Vaillant qui déclare « en présence de l'agression, les socialistes accompliront tous leur devoir pour la patrie ». Le 4 août, les socialistes votent les crédits de guerre, et le 26 août lors de la création du gouvernement les blanquistes et les guesdistes sont représentés dans le gouvernement de l'union sacrée.

Ainsi, en 1914 la grande majorité de la SFIO accepte de cautionner la guerre, contrairement à tous ses engagements antérieurs. Peu de socialistes maintiennent l’opposition à la guerre : le Comité pour la reprise des relations internationales (CRRI) de Fernand Loriot ou, de façon moins radicale, la minorité dirigée par Jean Longuet, qui crée le journal Le Populaire.

1.4 Années 1920[modifier | modifier le wikicode]

Les années 1919 et 1920 marquent un développement important du mouvement ouvrier, la CGT multiplie par deux ses effectifs en 1919. La SFIO aborde les élections législatives de novembre 1919 assez sereinement, elle présente un nouveau programme rédigé par Léon Blum qui renvoie la perspective révolutionnaire en disant « elle viendra à son heure historique ». Dès mars 1919, des grèves démarrent dans les mines, le textile et dans les banques. Ces grèves provoquent de fortes pressions sur la SFIO, où deux franges s'affrontent : les « zimmerwaldiens » et la SFIO réformiste. Cependant, la SFIO refuse d'appeler à la grève générale. En février 1920, au congrès de Strasbourg, les adhérents acceptent à 92 % le retrait de la SFIO de la Deuxième Internationale, discréditée par son attitude favorable à la guerre.

1.4.1 Scission entre communistes et socialistes[modifier | modifier le wikicode]

En décembre 1920, au congrès de Tours, la question de l'adhésion à l’Internationale communiste divise la SFIO :

- À gauche, les partisans de l'adhésion sont d’une part les membres du Comité de la troisième Internationale (« zimmerwaldiens »), dont Fernand Loriot, Boris Souvarine et Charles Rappoport ; d’autre part des anciens des courants socialistes de droite ou du centre (Marcel Cachin et Ludovic-Oscar Frossard) sont ralliés à cette position.

- Au centre, il reste l'ancienne tendance de gauche qui se réunit avec Jean Longuet et Paul Faure, pour l'adhésion mais sous certaines réserves. Ils contestent l'article 17 qui mentionne que le parti doit respecter les directives centrales de la IIIe Internationale (c'est-à-dire qu'ils ne sont plus libres de leur politique) et l'article 21 qui défend la rupture révolutionnaire.

- Enfin la droite des « guesdistes » et la droite des « reconstructeurs » (partisans de Léon Blum), qui s'opposent catégoriquement à l'adhésion.

Malgré ces oppositions, l'adhésion à la IIIe Internationale ouvrière est obtenue par 3 028 voix contre 1 022, et 327 absentions. La SFIO se divise en deux, les majoritaires créent un nouveau parti : la SFIC (Section française de l’Internationale communiste) que l'on appellera plus tard le Parti communiste, puis PCF.

La SFIC regroupe en 1921 la majorité des adhérents de l’ex-SFIO unifiée, et conserve aussi le principal organe de presse socialiste : L'Humanité. Mais des luttes internes entraînent des départs, puis la stalinisation du parti s’accompagne de vagues d’exclusions, et de la formation de mouvements communistes dissidents[4]. Ceci entraîne une chute très importante du nombre des adhérents (109000 en 1921 ; 28000 en 1933).

De son côté, la nouvelle SFIO n'est pas un parti important du point de vue du nombre d'adhérents (55000 en 1923), mais conserve la plupart des élus opportunistes et le poids électoral avec 101 députés aux élections de mai 1924. La SFIO adhère à la nouvelle Internationale ouvrière socialiste.

Une scission syndicale, entre CGT et CGTU, suit la scission politique.

1.4.2 Cartel des gauches[modifier | modifier le wikicode]

En 1924, une union se forme entre radicaux, SFIO et républicains-socialistes. Ils passent un accord électoral, le Cartel des gauches. Ils veulent le retour de la défense de la laïcité, une défense des lois sociales, une politique financière plus juste avec des aides où l'on privilégie le prolétariat, et aussi une politique d'alliance avec la Société des Nations (SDN). Ce cartel est dénoncé, à l'intérieur de la SFIO, par une partie de l'aile gauche, menée par Jean Zyromski[5] et Bracke qui dénoncent l'accord avec un parti bourgeois, le parti radical, et luttent pour l’indépendance de classe de la SFIO. En mai 1924, le Cartel des gauches remporte la victoire aux élections avec 328 sièges sur 582.

Le premier gouvernement est celui de Édouard Herriot (Gouvernement Édouard Herriot 1, du 14 juin 1924 au 10 avril 1925). Il n'y a aucun ministre socialiste. La SFIO n'ose pas entrer au gouvernement, de peur des critiques sur leur gauche. Herriot fait passer quelques réformes, mais se heurte au « mur de l'argent ». Aristide Briand va se charger de la politique étrangère. Il essuie malgré tout un échec important sur sa politique laïque, à cause de l'opposition de l'église ; Édouard Herriot voulait à nouveau supprimer l'ambassade du Vatican, et le Concordat en Alsace-Moselle.

Dès 1925, une division apparaît entre les radicaux et les socialistes, qui porte sur le remboursement de la dette nationale. C'est une crise d'endettement qui est due à la reconstruction après la guerre, mais aussi aux bons du trésor. De plus la monnaie est instable. Les radicaux veulent appliquer la méthode libérale (laisser le commerce libre), tandis que les socialistes sont pour l'instauration d'un impôt sur le capital. Une autre solution donnée par la SFIO serait de transformer les bons du trésor en un emprunt plus long. Le gouvernement n'arrive pas à trouver de solution, au moment où le directeur général de la banque déclare qu'il n'y a plus de réserve d'or. Herriot est accusé d'avoir fait exploser la dette nationale, il est donc démis de ses fonctions. Six autres gouvernements du cartel des gauches vont se succéder en 15 mois.

1.5 Bilan de la reconstruction[modifier | modifier le wikicode]

En 1933, la SFIO est devenue plus importante que le Parti communiste. Mais la SFIO est divisée entre plusieurs courants, avec dans sa frange la plus à gauche :

- Un courant d'extrême-gauche « L’Action socialiste » qui défend un front unique, une opposition à la défense nationale et une politique anti-impérialiste. Ils seront exclus en 1933, mais ils continueront d’exister en tant que « Comité d'action socialiste révolutionnaire ».

- En 1935, la tendance « Gauche révolutionnaire » se crée, dirigée par Marceau Pivert. Elle regroupe les éléments d’extrême gauche non-trotskistes qui sont au sein de la SFIO. La tendance est exclue en 1938 et fonde le Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP), qui sera dissous par le régime de Vichy mais ne se reformera pas à la Libération (la majorité de ses anciens membres rejoignant la SFIO d’après-guerre et quelques-uns le PCF).

- Une importante tendance issue de la tradition du « guesdisme », la bataille socialiste, menée par Jean Zyromski et Bracke, située à la gauche du parti.

- Un petit courant créé par des communistes antistaliniens, alliés à la Bataille socialiste : Le Combat marxiste. Ils se prononcent pour une « régénération marxiste-révolutionnaire » de la SFIO.

Et dans sa frange davantage centriste ou à droite :

- Les néo-socialistes sont plutôt centristes refusant à la fois la révolution marxiste et le réformisme au coup par coup mais favorables à une politique étatique de planification de l’économie. À la suite des conflits constants avec Léon Blum, ils seront exclus du mouvement en 1933 pour former l’éphémère Parti socialiste de France-Union Jean Jaurès (PSdF) et se disperseront durant le régime de Vichy entre la collaboration totale et la résistance de la première heure (aux côtés des socialistes de la SFIO et des communistes du PCF).

- Autre tendance, « Révolution constructive » est apparue dès 1930. On trouve des intellectuels comme Robert Marjolin ou Georges Albertini, ils sont avec les néo-socialistes (mais resteront fidèles à la SFIO). Ils partagent un bon nombre de préoccupations comme l'impatience devant la « tergiversation » de Blum, l'attention aux classes moyennes, la nécessité de l'intervention de l'État pour aider le secteur privé.

Trotski pense à ce moment qu'il y avait une évolution de la social-démocratie réformiste vers la gauche, faisant de la SFIO un parti centriste (au sens intermédiaire entre réformiste et révolutionnaire).[6] Dans le même temps, il considérait que la SFIO était de moins en moins un parti ouvrier : « Le parti socialiste n'est un parti ouvrier ni par sa politique, ni par sa composition sociale. C'est le parti des nouvelles classes moyennes, fonctionnaires, employés, etc., partiellement celui de la petite bourgeoisie et de l'aristocratie ouvrière. »[7]

1.6 Front populaire[modifier | modifier le wikicode]

Le paysage des années 1930 est marqué par la montée du fascisme. Des intellectuels de gauche se réunissent en comités comme le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, ou le Mouvement Amsterdam-Pleyel dans lequel on retrouve les écrivains Romain Rolland et Henri Barbusse qui sont proches des communistes. Ce qui précipite le déclenchement en France d’une lutte intense contre le fascisme, c'est l'évènement du 6 février 1934 où plusieurs ligues d’extrême-droite essaient de rentrer dans le palais Bourbon. La gauche voit en cette journée une tentative de renversement de la république. C’est pour cela que dans un premier temps, la gauche organise une contre-manifestation le 8 février 1934. C’est à partir de ce moment-là que les divers courants de gauche vont s’unir.

Après le rapprochement dans la rue, il y a une alliance entre les partis : dès juillet 1934 la SFIO et le parti communiste mettent de côté leurs querelles pour gagner les élections de 1936. Le 27 juillet 1934, les socialistes et les communistes font un pacte d’unité et d’action. Mais cependant, les radicaux n’acceptent de s’allier avec les communistes qu’en mai 1935, la France signant un accord avec l’Union des républiques socialistes soviétiques URSS. Le 14 juillet 1935, les radicaux signent le « ralliement populaire », celui-ci est célébré comme un événement national.

En janvier 1936, les différents partis se mettent d’accord sur le fameux programme « pain, paix, liberté ». Ce programme ne contenait aucune réforme sociale notable. Cela est justifié théoriquement par le leader socialiste Léon Blum, qui explique que le temps n'est pas venu de la prise du pouvoir par la classe ouvrière.

Néanmoins, lorsque le Front populaire remporte les élections de 1936, de très nombreux travailleur·ses se lancent en mai-juin dans de grandes grèves spontanées, avec plus de 2 millions de grévistes dont beaucoup occupent les usines. Ils et elles étaient persuadés d'avoir désormais des soutiens au gouvernement contre le patronat.

Les dirigeants socialistes et communistes font alors tout pour calmer les grévistes. Ils poussent le patronat à concéder plusieurs réformes comme la semaine de 40 heures, l’instauration de deux semaines de congés payés et une augmentation des salaires de 7 à 15 %. Et en échange ils poussent les grévistes à reprendre le travail.

Cependant la situation économique reste mauvaise, la production baisse. Dès septembre, la hausse des prix est supérieure à la hausse des salaires, Blum est obligé de dévaluer le franc et en même temps, il décide de faire une pause dans les réformes.

En faisant cette pause, il perd la confiance des socialistes et des ouvriers. La deuxième cause de son renversement est que le Front populaire refuse d’intervenir pour aider militairement la République espagnole, qui est confrontée au coup d’État franquiste. Léon Blum, cédant aux centristes radicaux mais surtout à d’autres pressions, décide de ne pas s’engager dans cette guerre. La troisième cause est les pressions antisémites de la part des journaux de l’extrême-droite, car Léon Blum est juif.

Le centriste radical Édouard Daladier va aussi critiquer le gouvernement alors qu’il en fait lui-même partie : le parti radical refuse ainsi les pleins pouvoirs à Léon Blum en juin 1937. C’est la fin du Front populaire, même si l’assemblée élue reste en place pour voter la confiance au gouvernement Daladier et ne sera pas renouvelée au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale lors de la défaite de 1940.

1.7 De la Résistance à la Libération[modifier | modifier le wikicode]

En 1939, lors du congrès socialiste, la SFIO se divise en deux tendances : les partisans de Blum s'opposent à ceux de Paul Faure ; ce dernier est le chef de file du courant hostile à la guerre, illustré également par Charles Spinasse, Julien Peschadour, André Delmas, Jean-Baptiste Séverac, Louis L'Hévéder, Fernand Roucayrol, Georges Dumoulin, Ludovic Zoretti, Pierre Albertini, Georges Soulès… Les fauristes demandent une conférence de paix qui réparerait les injustices de 1919 et obtiennent 2200 mandats contre 2800 pour la tendance Blum.

Juillet 1940 et le vote des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain laisse la SFIO divisée[8] : parmi les 669 députés et sénateurs présents, 36 SFIO votent « contre », et 170 « pour »[9].

La Seconde Guerre mondiale renforce cette coupure dans la SFIO entre ceux qui sont favorables au gouvernement de Vichy (Paul Faure, Charles Spinasse, Ludovic Zoretti, Georges Dumoulin), généralement par un « pacifisme » extrême[10], tandis que d'autres s'orienteront vers la Collaboration : Jean-Marie Balestre, Louis Sellier, Marcel Déat, Paul Perrin, Paul Rives, Camille Planche, Simon Sabiani, Pierre Thurotte, etc. Les autres, majoritaires, qui rejoignent les rangs de la Résistance (Pierre Brossolette, Amédée Dunois, Félix Gouin, Jean-Baptiste Lebas, Daniel Mayer, Guy Mollet, André Philip, Jean Pierre-Bloch, Christian Pineau, Pierre Viénot…).

Une partie des « paul-fauristes » (partisans de Paul Faure) choisit le silence ; Paul Faure se tient à la retraite même s'il parraine avec une vingtaine de députés socialistes le journal L'Effort. Mais une partie des fauristes participe activement à la presse collaborationniste et écrit dans les journaux ouvriéristes collaborationniste comme Germinal, Le Rouge et le Bleu, L'Atelier, La France socialiste, L'Effort. Certains s’engagent dans des organisations collaborationnistes dont le Rassemblement national populaire de Marcel Déat et y rejoignent des néo-socialistes qui avaient quitté la SFIO dans les années 1930.

Cependant, il y a peu de militants qui adhèrent à ce mouvement. Pendant tout le début de la période de l’occupation, la plupart des militants ne font rien. Le réseau est affaibli depuis août 1940, les conseils généraux sont suspendus et les conseils municipaux sont nommés par Vichy. Les anciens lieux de réunions du Front populaire, comme « la Ruche de Montchat » à Lyon, sont fermés et les réunions interdites.

À partir d’août 1940, les premières tentatives de construire un parti clandestin prêt à l'action contre l'occupant sont l'œuvre de deux blumistes, Daniel Mayer et Henri Ribière. Une organisation est créée par Mayer en mars 1941 : le Comité d'action socialiste (CAS), qui compte 10 adhérents. Le CAS se renforce au cours de l'année 1942, et devient la SFIO reconstituée en mars 1943. Le Populaire reparaît clandestinement à partir de 1942.

Certains, comme André Philip, rejoignent la France libre à Londres.

Le Parti socialiste appelle les socialistes à rejoindre les mouvements de résistance existants, au nom de l'union nationale « tous les Français peuvent et devraient se rassembler sur un travail commun ». Les militants SFIO sont majoritaires à Libération-Nord, et créent le Réseau Brutus. Lorsque le Conseil national de la Résistance (CNR) est créé en 1943, la SFIO y est représentée en tant que telle, aux côtés de militants du PCF et de la droite gaulliste (autour des démocrates populaires centristes du PDP, parmi les nombreux démocrates chrétiens opposés à Vichy et depuis longtemps à la montée des fascismes en Europe).

La SFIO se reconstitue à la Libération en tant que troisième grand mouvement de l’après-guerre, après les républicains populaires du MRP issu de l’ex-PDP, et les communistes. La dérive de certains collaborateurs au sein de l’ancienne SFIO (ou de certaines de ses anciennes tendances) a été pour certains jusqu'au fascisme. Ceux qui avaient été exclus de la SFIO avant-guerre, sans être allés jusqu’à la collaboration vichyste, créent un Parti socialiste démocratique (PSD) autour de Paul Faure, qui a peu d'audience. En novembre 1944, 83 députés de l’ancienne SFIO sont exclus pour ne pas avoir résisté (sans avoir forcément collaboré), dont 12 seront ensuite réintégrés.

En 1945, la SFIO compte 336000 adhérents, ce qui est inférieur au PCF qui a reconstruit son influence majoritaire sur la gauche et compte dans ses rangs 791373 adhérents ; la SFIO ne joue encore que le rôle d’arbitre modérateur à gauche, sans réel pouvoir d’opposition face au MRP reconstitué autour des centristes, démocrates chrétiens et des autres mouvements gaullistes de droite ayant participé au CNR ; mais elle inspirera tout de même fortement la politique de planification et de reconstruction que la SFIO attentiste de Léon Blum n’avait pas voulu mener avant-guerre.

1.8 Après-guerre : 1945-1946[modifier | modifier le wikicode]

La SFIO partage le gain des élections législatives de 1945 avec le PCF et le MRP, chacun recueillant environ 25 % des suffrages. Dans cette situation particulière, aucun des trois partis n’a la majorité à l'assemblée. Ils forment un gouvernement commun, pour avoir une forte majorité au parlement. Cette période gouvernementale 1945-1947 est appelée "le tripartisme".

Le 20 janvier 1946, Charles de Gaulle démissionne de son poste de président du Conseil. C'est à partir du 23 janvier 1946 que le tripartisme prend véritablement son ampleur. Dès le début de ce gouvernement, il y a déjà des tensions, qui portent sur la nouvelle constitution. Au sein du tripartisme deux tendances s'opposent :

- à gauche, PC et SFIO sont d'accord pour une seule assemblée forte et toute puissante.

- dans la nouvelle droite populaire et gaulliste de l’après-guerre, le MRP veut une deuxième chambre et un président avec plus de pouvoir.

La majorité de gauche impose son projet à l'assemblée, mais la constitution est refusée par référendum. Il y aura finalement deux chambres avec un vrai pouvoir. Le nouveau projet étant adopté, de nouvelles élections législatives en juin 1946 ont lieu : le MRP arrive en tête (passant de 23,45 % en 1945 à 28,2 %), suivi du PCF (25,98 % contre 26,23 % en 1945) et de la SFIO (21,14 % contre 23,45 % en 1945) qui perdent du terrain. Un évènement va surgir qui va mettre fin à la politique tripartite : c'est le discours de Bayeux du 16 juin 1946 où le MRP interprète le discours comme une mise en garde de De Gaulle sur les partis de gauche. Le MRP fidèle à De Gaulle, décide de se séparer du tripartisme, ce qui en annonce la fin.

Entre ces deux tendances, les radicaux centristes restent partagés entre d’un côté certains favorables à la SFIO, et d’autres favorables aux centristes démocrates chrétiens de l’ancien PDP, intégrés au MRP. L’extrême-droite discréditée est balayée et ne compte à ses côtés que certains collaborationnistes, tandis que les divers mouvements d’extrême-gauche ne parviennent pas à rassembler autant que le puissant PCF à la libération.

En 1947, c’est le socialiste Vincent Auriol, président de l'Assemblée constituante, qui est élu comme premier président de la Quatrième République. La SFIO doit alors se reconstituer sur des bases plus stables et regagner le terrain qu’elle a laissé à la fois à gauche (au PCF) et au centre (au MRP). Ce terrain, la SFIO va le reconquérir progressivement chez les radicaux centristes, et seulement par la suite contre le PCF qui soutient le stalinisme et le modèle collectiviste soviétique de l’après-guerre.

1.9 Divisons de la SFIO sous Guy Mollet[modifier | modifier le wikicode]

Le 38e congrès, en 1946, marque une nouvelle étape dans l'histoire de la SFIO. La direction sortante, menée par Daniel Mayer et soutenue par Léon Blum, est désavouée par le congrès. C'est la première fois qu'un tel changement de majorité arrive depuis 1919-1920. Il est reproché à l'équipe sortante de vouloir refonder idéologiquement le parti en le coupant de ses bases marxistes au profit d'un socialisme « humaniste ». Le chef de file de la contestation, Guy Mollet, devient secrétaire général de la SFIO en 1946. Il le reste jusqu’en 1969.

Porté à la direction par l'aile gauche du parti, Guy Mollet la déçoit cependant assez rapidement. Les éléments les plus radicaux de la SFIO la quittent ou en sont exclus, comme Yves Dechezelles, « numéro 2 » du parti, qui crée l'action révolutionnaire socialiste, ou le petit courant « bataille socialiste » qui va créer le Parti socialiste unitaire (PSU).

Entrés dans l’opposition en 1950, les socialistes soutiennent le gouvernement Mendès-France en 1954, sans y participer, mais sont partie prenante du front républicain mené par ce dernier lors des élections législatives de 1956. La SFIO étant le parti de cette coalition ayant le plus d'élu, le président René Coty appelle Guy Mollet à la présidence du Conseil. L’affaire du canal de Suez, la politique algérienne de Guy Mollet (poursuite de la guerre), le soutien à Charles de Gaulle en 1958, firent apparaître de nouvelles divisions et scissions : le Parti socialiste autonome (PSA) en 1958, qui va être à la base de la création du Parti socialiste unifié (PSU) en 1960.

En 1962, la SFIO a perdu 80 % de ses adhérents par rapport à la Libération, et la moitié de son électorat. La SFIO n'arrive plus à recruter dans les métiers techniques. Sa politique sur l'Algérie est largement désavouée par le reste de la Gauche, et par de larges couches de la jeunesse. L'essentiel de la réflexion politique dans la gauche non-communiste se retrouve en-dehors du parti socialiste, au sein du PSU, mais aussi des nombreux clubs et groupes qui se multiplient dans les années 1960. À tous points de vue, la SFIO de Guy Mollet n'est plus qu'un squelette de la SFIO d'antan. Aux élections législatives de 1962 la SFIO poursuit son lent déclin avec seulement 12,7 % des voix.

En 1964, il y a deux tendances, ceux qui veulent battre De Gaulle par le cadre institutionnel, et ceux qui veulent transformer la gauche non communiste en force d'appoint de « nouveaux managers ». C'est à nouveau un projet de rassemblement dans la SFIO d'un courant novateur où Mollet ne peut prendre le risque de désavouer frontalement Gaston Defferre. Le congrès de 1964 accorde l'investiture de ce projet. Pourtant les syndicats refusent de participer au soutien « horizon 80 », et le PSU fait de même. Le projet de Defferre n'aboutit pas et il retire sa candidature.

1.10 Déclin et refondation[modifier | modifier le wikicode]

François Mitterrand, homme politique de centre-gauche qui n’appartient pas à la SFIO, a une conception différente. Il voit la nouvelle politique française en un affrontement bipolaire : une union de toute la gauche contre la droite gaulliste. C'est pour cela qu'il se présente pour l'élection présidentielle de 1965 comme candidat unique de la gauche. La campagne est un franc succès : face à de Gaulle, il obtient au premier tour 32,2 % des voix, et au second tour 45 %. Mitterrand fonde dans la foulée la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) qui regroupe la SFIO, le parti radical, la Convention des institutions républicaines et divers clubs.

Après l'échec des élections législatives de 1968 (16,5% des voix), la FGDS disparaît. Lors de l'élection présidentielle de 1969, tous les alliés envisagés se dérobent et la gauche se présente divisée. Le candidat de la SFIO, Gaston Deferre, ne recueille que 5 % des voix. Cette élection est la dernière à laquelle se présente un parti sous l'appellation SFIO.

En juillet de la même année, sous l’impulsion d’Alain Savary, la SFIO fusionne avec l'Union des clubs pour le renouveau de la gauche pour créer le Parti socialiste, lors du congrès d'Issy-les-Moulineaux.

2 Résultats électoraux[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Élections législatives[modifier | modifier le wikicode]

| Année | 1er tour | Rang | Sièges | Gouvernement | |

|---|---|---|---|---|---|

| Voix | % | ||||

| 1906 | 877221 | 10 % | 4e | 54 / 585 |

Opposition |

| 1910 | 1110561 | 13,23 % | 4e | 75 / 590 |

Opposition |

| 1914 | 1413044 | 16,8 % | 3e | 102 / 601 |

Opposition |

| 1919 | 1728663 | 21,22 % | 2e | 68 / 613 |

Opposition |

| 1924 | 1814000 | 20,1 % | 2e | 104 / 581 |

Cartel des gauches |

| 1928 | 1708972 | 18,05 % | 3e | 100 / 604 |

Opposition |

| 1932 | 1964384 | 20,51 % | 1er | 132 / 607 |

Opposition |

| 1936 | 1955306 | 19,86 % | 2e | 149 / 610 |

Front populaire |

| 1945 | 4491152 | 23,77 % | 3e | 134 / 522 |

Tripartisme |

| 1946 | 4187747 | 21,14 % | 3e | 128 / 586 |

Tripartisme |

| 1946 | 3433901 | 17,87 % | 3e | 102 / 627 |

Tripartisme |

| 1951 | 2744842 | 15,39 % | 3e | 107 / 625 |

Troisième Force |

| 1956 | 3180656 | 14,93 % | 3e | 95 / 595 |

Front républicain |

| 1958 | 3171459 | 15,48 % | 4e | 47 / 579 |

Opposition |

| 1962 | 2279209 | 12,54 % | 3e | 66 / 482 |

Opposition |

| 1967 | 4231173 | 18,96 % | 3e | 121 / 487 |

Opposition |

| 1968 | 3662443 | 16,54 % | 3e | 57 / 487 |

Opposition |

Les résultats de 1967 et 1968 sont obtenus avec le Parti radical au sein de la FGDS.

2.2 Élections présidentielles[modifier | modifier le wikicode]

| Année | Candidat | 1er tour | ||

|---|---|---|---|---|

| Voix | % | Rang | ||

| 1969 | Gaston Defferre | 1133222 | 5,01 % | 4e |

2.3 Élections cantonales[modifier | modifier le wikicode]

| Année | 1er tour | 2e tour | Conseillers | Présidents | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| % | Rang | % | Rang | |||

| 1961 | 16,81 | 2e | ? | ? | 271 / 1 504 |

? |

| 1964 | 16,64 | 2e | ? | ? | 286 / 1 562 |

? |

3 Personnalités de la SFIO[modifier | modifier le wikicode]

3.1 Secrétaires généraux[modifier | modifier le wikicode]

- Louis Dubreuilh : 1905-1918

- Ludovic-Oscar Frossard : 1918-1920

- Paul Faure : 1920-1940

- Daniel Mayer : 1943-1946

- Guy Mollet : 1946-1969

3.2 Autres personnalités marquantes[modifier | modifier le wikicode]

- Jean Allemane

- Vincent Auriol

- Albert Bedouce

- Léon Blum

- Pierre Brossolette

- Paul Brousse

- Marcel Déat

- Gaston Defferre

- Édouard Depreux

- Alexandre-Marie Desrousseaux

- Marx Dormoy

- Amédée Dunois

- Victor Fay

- Henri Frenay

- Jules Guesde

- Jean Jaurès

- Paul Lafargue

- Léo Lagrange

- Jean Longuet

- Laura Marx

- Marceau Pivert

- Paul Ramadier

- Alain Savary

- Léopold Sédar Senghor

- Édouard Vaillant

- Jean Zyromski

4 Congrès[modifier | modifier le wikicode]

Principaux congrès :

- Congrès du Globe de 1905, aussi appelé « Congrès de l'unité » : fondation de la SFIO par la fusion du Parti socialiste français de Jean Jaurès et du Parti socialiste de France de Jules Guesde ;

- Congrès de Tours de 1920 : la majorité des socialistes rejoignent l'Internationale communiste et créent la Section française de l'Internationale communiste (SFIC) alors que les minoritaires maintiennent la « Vieille maison » SFIO autour de Léon Blum ;

- Congrès de Paris de 1946 : Guy Mollet met en minorité la direction sortante de Daniel Mayer et Léon Blum en affirmant sa fidélité au marxisme et à la lutte des classes ;

- Congrès d'Issy-les-Moulineaux de 1969 : fondation du Parti socialiste par la fusion de la SFIO et de l'Union des groupes et clubs socialistes

5 Symboles et logos[modifier | modifier le wikicode]

5.1 Symboles des origines[modifier | modifier le wikicode]

La SFIO n'avait pas de véritable "logo" à l'origine, comme la plupart des partis du début du 20e siècle. Elle utilisait le drapeau rouge principalement, les rouges coquelicots et églantines, ou le symbole du soleil levant du POF, utilisé par exemple sur un badge.[11]

Les timbres mensuels, que les adhérents collaiet sur les feuillets annuels pour attester le paiement des cotisations, représentaient une femme debout (reprenant l'image de La liberté guidant le peuple), coiffée d'un bonnet phrygien, tenant un drapeau PS devant un soleil levant "SFIO", avec à ses pieds une gerbe de blé devant un tonneau et, à droite, la moitié d'une enclume. Les socialistes français sont dès l'origine imprégnés de l'imagerie républicaine, et de l'idée (réformiste) que le socialisme s'accomplira dans la République issue de 1789. La fédération du Nord préfère diffuser - sur son papier à en tête et à la une de ses journaux - une gravure représentant un paysage industriel (toits de maison et fumées d'usines) sur lequel se lève un soleil plein de promesses.

Après le congrès de Tours, la SFIO fait du drapeau rouge (avec les lettres PS) son insigne officiel, pour ne pas en laisser l'usage aux seuls communistes. De même, L'Internationale est alors chantée aussi bien par les socialistes que par les communistes.

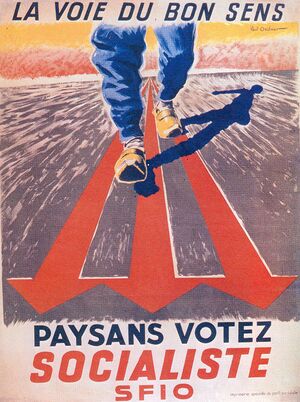

5.2 Années 1930[modifier | modifier le wikicode]

L'insigne aux trois flèches est créé par Serge Tchakhotine et d'abord utilisé par le Front d'airain (Eiserne Front), organisation de défense antifasciste allemande créée en 1931 : sa fonction première est de barrer la croix gammée sur les murs et les affiches[12]. Il est adopté par le Parti social-démocrate d'Allemagne à l'été 1932[12] et apparaît en France en 1934, en provenance d'Autriche.

Ce symbole se répand notamment dans la Fédération de la Seine (Ile-de-France actuelle), les Jeunesses socialistes et les proches de Marceau Pivert. C'est donc plutôt la gauche du parti qui l'utilise. Ce symbole guerrier heurte beaucoup de socialistes, qui regrettent ce qu'ils voient comme un abandon de la propagande-formation-éducation des origines.

La direction de la SFIO continue de présenter les trois flèches comme un symbole de la lutte antifasciste uniquement, et rappelle à chaque occasion à ses militants que « le drapeau rouge avec les lettres PS est le véritable insigne ». Mais ce logo gagne beaucoup de terrain, parce qu'il a une certaine efficacité. On peut notamment y associer des mots d’ordre ternaires comme celui du Front populaire « pain, paix, liberté » ou « Unité, Activité, Discipline », ou « le parti, le syndicat, la coopérative ». À partir de 1936, les trois flèches signent de plus en plus les affiches, les tracts et le matériel de propagande diffusé par la SFIO. Les graphistes les interpréteront de multiples manières dans les affiches et tracts socialistes.[13]

Il ne semble pas que les trois flèches aient été utilisées pendant la Seconde guerre mondiale, tout au moins sur les documents du PS clandestin conservés. Mais peut-être ont-elles été tracées sur les murs en signe de résistance ou sur certains tracts. Hormis l'inclinaison des flèches à 45° et l'orientation des pointes à gauche vers le bas, le logo n'a jamais été standardisé.

Le poing levé sera aussi beaucoup utilisé dans les années 1930.

5.3 Après-guerre[modifier | modifier le wikicode]

En novembre 1944, signe des temps, le congrès national extraordinaire se termine aux accents de la Marseillaise puis de L'internationale. Vincent Auriol, présentant les grandes lignes du congrès dans le Populaire, en donne les raisons :

« Fidèle à la pensée des grands révolutionnaires et aux principes du socialisme scientifique, il (Le PS SFIO) a affirmé sa double volonté d’achever la révolution interrompue, escroquée par la bourgeoisie, et d’organiser la grande communauté humaine. Il a proclamé son permanent souci de l’intérêt national et de l’intérêt international étroitement solidaires. Cette double pensée, il a décidé de la symboliser par son drapeau rouge désormais orné du bonnet phrygien à cocarde tricolore. »

Ce même congrès a, en effet, décidé de la création d’un nouvel insigne : « bonnet phrygien avec cocarde tricolore et lettres PS enlacées » en remplacement du drapeau rouge avec lettre PS. Le Parti socialiste, régénéré, doit imposer une nouvelle image. Il sait maintenant l'importance d'une propagande efficace pour gagner l'adhésion des électeurs.

En ce présentant comme les héritiers des révolutionnaires de 1789, en affichant Marianne, les socialistes interprètent encore et toujours les symboles de la République. Dans les semaines qui suivent, des tracts, dépliants et affiches, diffusés à des milliers d'exemplaires, reprennent ce nouvel emblème pour le populariser. Après le matraquage des propagandes vichyste et nazi, il faut submerger les citoyens d'autres images "positives". Le Parti socialiste SFIO, comme les autres partis, malgré les restrictions de papiers, et sans grandes ressources, va s'en donner les moyens. Les affiches de Paul Ordner et de Henri Monier popularisent ces "nouveaux" éléments de l'imagerie socialiste.

Mais l'insigne, adopté sans consultation de la "base", rencontre l’hostilité des militants du Parti, notamment dans la fédération de la Seine. Il rappelle trop l’insigne du Parti radical et risque d'être raillé par les communistes. Le 22 décembre 1944, au Comité directeur, Lambert, délégué à la propagande désigné par le comité directeur, « signale les protestations qu’il a reçues à propos du projet d’insigne du Parti. Après échange de vue entre les camarades présents, le comité directeur décide d’ouvrir un concours. Les projets, légendes et explications du symbole seront soumis à la conférence des secrétaires fédéraux. »

La revue Esprit, dans son numéro d’avril 1945, dans une note sur l'actualité politique, signale la polémique autour de l’insigne du parti qui a rebondi lors de la réunion des secrétaires fédéraux, en février. Le bonnet phrygien rappelle désagréablement aux militants socialistes le parti radical, ce qui incite certains à proposer de reprendre l'ancien symbole, le drapeau rouge. « Mais, conclut la chronique, il y a une troisième solution - et il y a toujours une troisième solution et c’est celle qui a été adoptée - on a repris les trois flèches, ce qui n’est pas compromettant. »

Nous ne savons pas si le concours envisagé a effectivement été organisé (en tout cas, le Bulletin Intérieur n’en parle pas) mais “les trois flèches” deviennent effectivement l’insigne officiel du Parti. Le rapport de propagande pour le congrès d’août 1945 note que cet insigne a reçu un bon accueil. Par ce choix, le parti marque son attachement aux luttes antifascistes, et adopte un insigne de combat. Il fait aussi du neuf avec du vieux, officialisant l'usage d'un symbole déjà éprouvé dans les luttes de l'entre-deux-guerres ; et il ne donne pas l’impression de reculer. Mais le bonnet phrygien est conservé dans la panoplie des images.

En 1969, la SFIO se refonde en un nouveau Parti socialiste, et abandonne ce logo. Il sera remplacé par la rose au poing après le congrès d'Épinay de 1971.

6 Siège[modifier | modifier le wikicode]

Entre 1936 et 1971 (repris ensuite un temps par le PS), le siège du parti se situe cité Malesherbes (9e arrondissement de Paris)[14].

7 Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

7.1 Bibliographie[modifier | modifier le wikicode]

- Alain Bergounioux et Roger Martelli, 1905, création de la SFIO : unité et diversité des socialistes : regards croisés, Paris, Fondation Gabriel Péri, coll. « Mémoire en ligne(s) » (no 1), , 61 p.

- Christiane Hurtig (éd.), De la S.F.I.O. au nouveau Parti socialiste, Paris, Armand Colin, 1970, 128 p.

- Jacques Kergoat, Histoire du Parti socialiste, Paris, Éditions la Découverte, coll. « Repères » (no 222), (1re éd. 1983, éditions le Sycomore), 123 p. (ISBN 2-7071-2736-1).

- Yves Roucaute, Histoires socialistes, de la Commune de Paris à nos jours, Le Drapier, 1987.

- Serge Wolikow, Le Front populaire en France, Complexe, 1994.

7.2 Liens externes[modifier | modifier le wikicode]

- Déclaration de principes de la SFIO en 1905.

- Textes du courant « Bataille socialiste » de la SFIO.

- Graphisme et interactivité, Découvrez un siècle d'affiches socialistes

8 Notes et références[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ Roucaute Yves, Histoire Socialistes, de la commune de Paris à nos jours, Paris, Le Drappier, , 453 p. (ISBN 9782876400139).

- ↑ L'Ours (L'Office Universitaire de Recherche Socialiste), consultable sur http://www.lours.org/default.asp?pid=404.

- ↑ Léon Trotski, Sur le parti socialiste français, 22 juillet 1920

- ↑ Parmi ces organisations communistes anti-staliniennes : le Cercle communiste démocratique, la Ligue communiste, l'Union communiste.

- ↑ Film Vidéo « Zyromski, Parcours dans l'histoire de la SFIO ».

- ↑ Léon Trotski, SFIO et SFIC: la voie du débouché, 21 août 1934

- ↑ Léon Trotski, L'étape décisive, 5 juin 1936

- ↑ Il y a 70 ans, le 10 juillet 1940, 80 parlementaires (57 députés et 23 sénateurs) refusèrent de voter la loi constitutionnelle donnant tout pouvoir au Maréchal Pétain.

- ↑ Centenaire du Parti Socialiste : Vote des pleins pouvoirs en juillet 1940.

- ↑ Quand la gauche collaborait et que la droite résistait !: Critique du livre Un paradoxe français de l'universitaire Simon Epstein.

- ↑ http://www.lours.org/archives/default12a2.html?pid=211

- ↑ 12,0 et 12,1 Philippe Burrin, « Poings levés et bras tendus. la contagion des symboles au temps du front populaire », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, vol. 11, no 1, , p. 5-20 (lire en ligne).

- ↑ https://www.lours.org/limage-dun-parti-des-roses-et-des-fleches/

- ↑ Thierry Cazeaux, « La cité Malesherbes », mairie9.paris.fr, consulté le 25 novembre 2015.