Capitalisme tardif

Beaucoup de marxistes font l'analyse que le capitalisme a une tendance au déclin, ou en tout cas qu'il subit des transformations inexorables qui favorisent son dépassement, ou risquent de plonger l'humanité dans la barbarie (socialisme ou barbarie).

Certains parlent de de décadence du capitalisme, de pourrissement du capitalisme... Cette analyse était présente au début du 20e siècle dans la social-démocratie et plus encore dans le mouvement communiste après 1917, qui la reliait à la notion de stade impérialiste du capitalisme : l'idée était que le capitalisme aurait atteint une époque de guerres et de révolutions, de stagnation des forces productives, et donc d'épuisement de tout son rôle historique progressiste.

La forte croissance des années après 1945 est venue remettre en question ces idées, mais celles-ci ont connu un retour après le ralentissement économique des années 1970.

Plus généralement, un certain nombre d'auteurs ont analysé les transformations historiques du capitalisme, y compris des auteurs non marxistes. Ainsi le terme capitalisme tardif a pu être utilisé aussi bien par Max Weber que par Ernest Mandel.

1 Naissance du capitalisme[modifier | modifier le wikicode]

Au cours du 19e siècle, les héritages des sociétés antérieures sont encore omniprésents, mais les transformations rapides du capitalisme laissent entrevoir ses tendances, que Marx anticipe remarquablement. Il constate que le capitalisme sait s'appuyer sur les formes (politiques, juridiques...) héritées du passé, mais que ses propres lois économiques redessinent le monde.

« Aussi longtemps que le capital est faible, il s'appuie simplement sur des béquilles prises dans les modes de production passés ou en voie de disparition à la suite de son développement. Sitôt qu'il se sent fort, il rejette ces béquilles et se meut conformément a ses propres lois. » Marx, Grundrisse

En recherchant à réaliser toujours plus de profits, les capitalistes ont complètement réorganisé le travail et ont amorcé un processus d'augmentation continue de sa productivité. Cela s'est fait à la fois par des aspects organisationnels (regroupement de travailleurs dans des manufactures, coopération et division du travail...), et par l'utilisation de machines toujours plus puissantes. L'industrialisation a profondément transformé les sociétés capitalistes. La paysannerie a drastiquement décliné, et une classe ouvrière toujours plus nombreuse s'est développé en parallèle de la bourgoisie industrielle.

Dès les années 1840, Marx et Engels relevaient que le capital avait une tendance à se mondialiser. Ils écrivaient dans le Manifeste communiste, en 1847 :

« la découverte de l’Amérique, la circumnavigation de l’Afrique offrirent à la bourgeoisie naissante un nouveau champ d’action […] La grande industrie a fait naître la marché mondial, que la découverte de l’Amérique avait préparé. […] En exploitant le marché mondial, la bourgeoisie a donné une forme cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a dérobé le sol national sous les pieds de l’industrie ».

2 Analyses non marxistes[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Sombart et Weber[modifier | modifier le wikicode]

Le terme de capitalisme tardif a été utilisé pour la première fois par Werner Sombart dans son livre de 1902, Le capitalisme moderne. Sombart distinguait le jeune capitalisme, l'apogée du capitalisme, et le capitalisme tardif.

Max Weber distinguait un capitalisme jeune, capitalisme de l'apogée, et capitalisme tardif (en allemand : frühkapitalismus / hochkapitalismus / spätkapitalismus).

Le terme a commencé à être utilisé par les socialistes européens vers la fin des années 1930, quand de nombreux économistes commencent à penser que le capitalisme est condamné.

2.2 Schumpeter et Samuelson[modifier | modifier le wikicode]

A la fin de la Seconde guerre mondiale, de nombreux économistes, dont Joseph Schumpeter et Paul Samuelson, s'attendaient à ce que le capitalisme ne dure plus très longtemps, sous l'effet de problèmes économiques insurmontables.

Dans son ouvrage Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), l'économiste hétérodoxe Joseph Schumpeter estimait que le capitalisme évoluait de lui-même vers une sorte de socialisme.

3 Manifestations du vieillissement du capitalisme[modifier | modifier le wikicode]

3.1 Crises économiques toujours plus violentes[modifier | modifier le wikicode]

Il n'y a jamais eu de fonctionnement du capitalisme harmonieux et bénéficiant à tous. Mais c'est surtout aux moments de ses crises économiques que le capitalisme exprime le plus son caractère réactionnaire. Au fur et à mesure que l'emprise du capital mondialisé sur l'ensemble de la société est plus totale, les crises se font plus brutales et profondes que jamais. La persistance de larges secteurs non industriels au 19e siècle atténuait beaucoup les crises de surproduction. Ainsi, la crise de 1848 était à la fois une des premières crises de surproduction modernes, et la dernière grande crise agricole. Puis la crise de 1929 a donné un exemple de première grande crise moderne : déclenchée par le krach de la bourse de New York, elle s'est étendue à une vitesse sans précédent au monde entier, et le marasme économique a perduré toute une décennie (Grande dépression) pour aboutir à la Seconde guerre mondiale. Avec les nouvelles conditions d'accumulation, une nouvelle onde d'expansion sans précédent s'est ouverte (30 glorieuses) puis dégonflée (tournant néolibéral). La crise financière de 2008 a de très nombreux points communs avec 1929, si ce n'est que les Etats bourgeois ont été unanimes pour maintenir à flot les grands capitalistes (too big to fail). Ces mesures ont constitué un énorme transfert de dettes, représentant à peu près les profits virtuels que les capitalistes ont "fait" ces dernières décennies, en dette publique. Les menaces spéculatives sur les Etats les plus fragiles, gagnant peu à peu les centres impérialistes, sont une forme aigüe de crise sociale potentielle.

« Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses qu'il crée. - Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en imposant la destruction massive de forces productives; de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond des anciens marchés. Comment, par conséquent ? En préparant des crises plus générales et plus puissantes et en réduisant les moyens de les prévenir. »[1]

Ou encore :

« Mais parce que ces catastrophes reviennent régulièrement et qu’elles se reproduisent chaque fois sur une plus grande échelle, elles aboutiront en fin de compte au renversement violent du capital »[2]

3.2 Centralisation du capital[modifier | modifier le wikicode]

Au fur et à mesure de l'accumulation capitaliste, un phénomène de fond se produit : la centralisation du capital, le fait que les plus grands capitalistes absorbent les plus faibles. Ce que Marx résumait ainsi :

« La guerre de la concurrence se fait à coups de bas prix. Le bon marché des produits dépend, toutes choses égales, de la productivité du travail, et celle-ci de l'échelle des entreprises. Les gros capitaux battent donc les petits. »[3]

Il y a bien sûr des contre-tendances. Par exemple, l'innovation est souvent l’œuvre de petites entreprises (start-up informatiques...). Mais le mouvement général est incontestable. Les premiers trusts commencent à apparaître à la fin du 19e siècle, ce qui inaugure le stade impérialiste, et dans le capitalisme contemporain, les économistes bourgeois parlent d'oligopoles. Ce mouvement de centralisation (fusions-acquisitions...) tend à être plus fort dans les périodes de ralentissement économique (Grande dépression, dernières décennies...), et atteint son paroxysme en tant de crise.

4 Historique[modifier | modifier le wikicode]

Y a-t-il une limite objective à partir de laquelle le capitalisme serait en faillite totale et incapable de connaître une nouvelle phase de croissance ? C'est une question qui divise les marxistes.

4.1 Chez Marx et Engels[modifier | modifier le wikicode]

Marx et Engels sont restés généraux sur les conditions objectives du socialisme. Il y a dans leurs écrits à la fois :

- l'idée d'un développement absolu du capitalisme, qui ne reste jamais identique mais s'étend au monde entier et approfondit les rapports de production capitalistes, et donc les contradictions du capitalisme ;

- et l'idée de cycles de croissance et de crises/stagnation qui favorisent les crises révolutionnaires.

Marx a évoqué parmi les limites du capitalisme un niveau de productivité et d'automatisation tel que toujours plus d'ouvriers seraient jetés au chômage. Ainsi il écrivait dans le Capital :

« Un développement des forces productives qui aurait pour effet de diminuer le nombre absolu des ouvriers et de permettre à la nation tout entière de produire en moins de temps tout ce dont elle a besoin, provoquerait une révolution, parce qu'il mettrait sur le pavé la plus grande partie de la population. Ici se manifeste de nouveau la limite qui est assignée à la production capitaliste et se montre une fois de plus que celle-ci, loin d'être la forme absolue du développement des forces productives, doit nécessairement entrer en conflit avec lui à un moment donné. »[4]

4.2 Théories sur le stade impérialiste[modifier | modifier le wikicode]

4.2.1 Rosa Luxemburg[modifier | modifier le wikicode]

Rosa Luxemburg a développé une analyse particulière du capitalisme. Selon elle, il a une limite fondamentale, en raison d'un problème de réalisation de la survaleur :

- le capitalisme a un besoin de nouveaux débouchés qu'il ne peut trouver qu'en dehors de lui-même (l'impérialisme de son époque était vu comme ce processus d'intégration forcée au capitalisme) ;

- le capitalisme étant en voie d'englober le monde entier, il atteindra bientôt sa limite.

4.2.2 Lénine[modifier | modifier le wikicode]

Lénine a critiqué la vision de Luxemburg. Sa polémique avec les narodniks (qui niaient la possibilité du développement du capitalisme en Russie) l'avait conduit à relativiser la question des débouchés.

Dans sa théorie sur le stade impérialiste du capitaliste, Lénine précise qu'il n'est pas impossible pour le capital de réaliser des profits dans les pays impérialistes, mais que l'investissement dans les colonies offre simplement des taux de profit plus élevés.

Il y avait une certaine tendance parmi les communistes du début du 20e siècle à penser que le capitalisme ne sortirait pas de sa stagnation. On pensait alors que le capitalisme (en tout cas européen) avait atteint « son point culminant »[5] dans la première décennie du 20e siècle.

4.2.3 Trotski[modifier | modifier le wikicode]

Trotski a hérité de l'Internationale communiste cette vision d'un capitalisme en déclin.

Dans certains de ses écrits, il parle toutefois de rebonds possibles, même aussi tôt que 1921, époque où les communistes sont convaincus que le capitalisme est en crise terminale :

«Si l'on admet (nous allons le faire un instant) que la classe ouvrière ne se lance pas dans le combat révolutionnaire et donne à la bourgeoisie la possibilité, durant une longue série d'années - disons deux ou trois décennies -de mener la destinée du monde, il est indubitable qu'un certain équilibre, différent du précédent, va s'établir . L'Europe reculera fortement. Des milliers de travailleurs européens vont mourir de faim, à cause du chômage et de la sous-alimentation. Les États-Unis devront changer d'orientation sur le marché mondial, restructurer leur industrie, et connaîtront une dépression pour une période prolongée. Dès qu'une nouvelle division du travail se sera instaurée dans le monde sur ce chemin de souffrance, au cours de quinze-vingt-vingt cinq ans, une nouvelle période d'essor capitaliste pourrait peut-être commencer.»[6]

Et de manière encore plus précise dans L'Internationale communiste après Lénine (1928):

«La bourgeoisie peut-elle s'assurer une nouvelle époque de croissance capitaliste ? Nier une telle possibilité, compter sur la situation sans issue du capitalisme, serait simplement du verbalisme révolutionnaire. « il n 'y a pas de situation absolument sans issue » (Lénine). L'état actuel d'équilibre instable où se trouvent les classes dans les pays européens -précisément à cause de cette instabilité - ne peut durer indéfiniment [...] Une situation aussi instable, où le prolétariat ne peut prendre le pouvoir et où la bourgeoisie ne se sent pas pleinement maîtresse chez elle, doit, tôt ou tard, une année ou l'autre, tourner dans un sens ou dans l'autre, vers la dictature du prolétariat ou vers la consolidation sérieuse et durable de la bourgeoisie sur le dos des masses populaires, sur les ossements des peuples coloniaux et... qui sait, sur les nôtres. »[7]

Dans le Programme de transition (1938), après l'expérience de la grande dépression des années 1930, il écrit que « les forces productives ont cessé de croître ».

4.3 Après-guerre[modifier | modifier le wikicode]

Beaucoup ont été surpris (y compris parmi les économistes pro-capitalistes) du boom de l'après-guerre ("Trente glorieuses"). Certains trotskistes (notamment les principaux dirigeants du courant « lambertiste ») ont nié ou fortement minimisé cette croissance, et ont soutenu que cette phrase de Trotski restait valide.[8]

Dans les années 1960, les marxistes de la tradition de l'austromarxisme et de l'Ecole de Francfort théorisent sur le capitalisme tardif. Il ne s'agissait pas tant de parler de déclin mais d'étudier les transformations sociétales. Ainsi, lors du 16e congrès des sociologues allemands en 1968, qui parlait de « société industrielle », Theodor Adorno préférait le terme de capitalisme tardif.

En 1971, Leo Kofler publie Rationalité technologique dans le capitalisme tardif. Et en 1973, Jürgen Habermas publie Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé.

4.3.1 Ernest Mandel[modifier | modifier le wikicode]

Pour Ernest Mandel, la loi de la chute tendancielle du taux de profit a été utilisée de façon abusive pour justifier la « théorie de l’écroulement du capitalisme ». Cependant il défendait une certaine idée d'un déclin tendanciel.

En 1972 il publie une analyse sur Le capitalisme tardif. Selon lui, le capitalisme d'après-guerre est caractérisé par la domination du capital financier, et la marchandisation sans précédent de plus en plus de domaines de la vie humaine. Bien loin d'être une "société post-industrielle", le capitalisme tardif représente une généralisation universelle de l'industrialisation pour la première fois dans l'histoire.

Mandel décrit trois périodes dans le développement du mode de production capitaliste :

- l'époque du capitalisme de la libre concurrence, de 1700 à 1850, caractérisé par la croissance du capital industriel dans les marchés intérieurs des premiers pays capitalistes

- l'époque du capitalisme monopolistique, jusqu'en 1940 environ, caractérisé par le développement impérialiste des marchés internationaux et coloniaux

- l'époque du capitalisme tardif, caractérisé par les firmes multinationales, les marchés mondialisés, la consommation de masse, et les flux de capitaux massifs à l'échelle internationale

Mandel essayait notamment d'expliquer la croissance sans précédant des "30 glorieuses", qui contredisait les pronostics d'effondrement qui dominaient parmi les marxistes. Il a notamment théorisé les "ondes longues du capitalisme".

En 1981 il argumente que « l’extension de l’automatisation au-delà d’une certaine limite mène, inévitablement, d’abord à une réduction du volume total de la valeur produite, puis à une réduction du volume de la survaleur réalisée. » Il y voyait une « limite infranchissable » porteuse d’une « tendance du capitalisme à l’effondrement final ».[9]

En 1986 il évoque une « nouvelle contradiction croissante entre la réduction de la quantité absolue de travail humain nécessaire à la production même d’une masse croissante des marchandises et les possibilités de réalisation de la plus-value contenue dans cette masse de marchandises ».[10]

4.3.2 Gauche communiste[modifier | modifier le wikicode]

En 1990, le Courant Communiste International (gauche communiste) publie des Thèses sur la décomposition. Il y soutient que le capitalisme est en décomposition, ce qui se matérialiserait par « la nature impérialiste de tous les États, la menace de guerre mondiale, l'absorption de la société civile par le Moloch étatique, la crise permanente de l'économie »[11] mais aussi « l'accroissement permanent de la criminalité », « le développement du nihilisme, du suicide des jeunes », « le raz-de-marée de la drogue », « le regain du mysticisme », « des publicités abrutissantes, des émissions décervelantes », « la nullité et la vénalité de certaines productions "artistiques" », « l'atomisation des individus, la destruction des rapports familiaux, l'exclusion des personnes âgées, l'anéantissement de l'affectivité et son remplacement par la pornographie, le sport commercialisé et médiatisé, les rassemblements de masse de jeunes dans une hystérie collective en guise de chanson et de danse ("rave parties") ».

On voit ici qu'inclure l'intégralité des manifestations culturelles de notre époque dans les symptômes de la décomposition du capitalisme peut conduire à beaucoup de subjectivité.

D'autres groupes de gauche communiste ont critiqué cette notion de décomposition, et l'idée de limite absolue au capitalisme.[12]

4.4 Époque actuelle[modifier | modifier le wikicode]

Dans le contexte de capitalisme libéral triomphant des années 1990, certains intellectuels se sont mis à parler de « fin de l'histoire »[13], retombant dans la croyance naïve d'un capitalisme enfin en voie de stabilisation.

Pourtant la crise de 2008 est venue remettre sur le devant de la scène les critiques du capitalisme. Le question sur les limites objectives du capitalisme a fait un certain retour[14], même si certains visent plus spécifiquement le capitalisme néolibéral ou le capitalisme financiarisé.[15]

Une reprise durable ne peut sans doute pas être exclue, mais il semble qu'elle ne pourrait passer que par des destructions massives de capital. La montée des nationalismes et des fascismes pourrait déboucher sur une guerre majeure, et une éventuelle reprise à terme...

Voici l'hypothèse que fait l'économiste marxiste Michael Roberts :

« Aussi longtemps qu'il y a une réserve significative de travail à exploiter sous le mode de production capitaliste désormais dominant, le capitalisme n'a pas atteint sa limite absolue. Les forces productives de la Chine sont encore en train de croître, même si elles atteindront sans doute un pic d'ici la fin de la décennie. Les forces productives de l'Inde peuvent aller plus loin. Et il y a encore des régions du monde qui restent à exploiter pleinement. [...] Ce qu'indiquent mes résultats est que les contre-tendances [à la baisse du taux de profit] ne sont actuellement plus suffisantes pour soutenir la hausse du taux de profit mondial. Cela suggère qu'il faudrait de plus grandes destructions de capital, un effondrement du capitalisme mondial, pour rétablir la rentabilité. Alors seulement la valeur potentielle de la réserve mondiale de travail pourrait être utilisée pour restaurer la santé du capitalisme. »[16]

Le risque d'une autodestruction de l'humanité est cependant plus élevé avec les moyens technologiques actuels, et les crises écologiques viennent s'ajouter à ce tableau. Que ce soit par la guerre moderne ou par des écocides massifs, l'humanité est potentiellement face à une "limite objective"...

L'économiste Tom Thomas parle de sénilité du capitalisme.[17] Ce système fonctionne de plus en plus mal mais survit parce qu’il nous enferme dans des choix impossibles. Faute d'une alternative audible, pour le grand public, il est aujourd'hui plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme…

5 Conséquence : l'urgence révolutionnaire[modifier | modifier le wikicode]

A propos de la révolution socialiste, les marxistes distinguent généralement les conditions objectives (l'état de développement des forces productives par le capitalisme, base matérielle du communisme) et les conditions subjectives (la conscience de classe du prolétariat et son niveau d'organisation). Autant il est clair que rétrospectivement, le capitalisme du 19e siècle rendait objectivement difficile la construction du socialisme, autant le 20e siècle a vu la naissance de forces productives prodigieuses, qui rendent plus que jamais possible l'éradication de la misère humaine et le développement de la liberté.

En revanche, aux mains de la bourgeoisie - qui ne maîtrise que son profit individuel mais absolument pas son système - ces forces productives risquent de plus en plus de tourner en forces de destruction. La barbarie des années 1930 et 1940 l'a amplement démontré. C'est ce qui faisait dire à Trotski : « Les prémisses objectives de la révolution prolétarienne ne sont pas seulement mûres ; elles ont même commencé à pourrir. »[18] Certes, les 30 glorieuses ont constitué une époque de progrès relatif, mais la crise actuelle (à laquelle s'ajoutent les crises écologiques) est encore plus profonde et globale que celle des années 1930, et plus dure sera la chute si le socialisme ne l'emporte pas. L'avertissement lancé par Rosa Luxemburg en 1916 est plus d'actualité que jamais : "socialisme ou barbarie".

Le capitalisme ne s'écroulera pas tout seul, bien au contraire. Il est du devoir des révolutionnaires d’œuvrer à la construction d'un parti révolutionnaire de masse.

6 Données empiriques[modifier | modifier le wikicode]

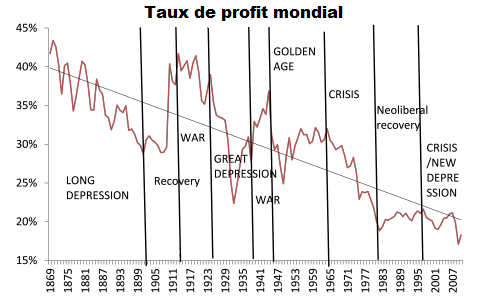

Un taux de profit mondial sur longue période (1869-2009) a été estimé par le chercheur Esteban Ezequiel Maito. Il fait apparaître une tendance séculaire à la baisse du taux de profit.

Cependant ce genre de graphique est très controversé, car il est difficile de construire des suites de données fiables sur de si longues périodes, étant donné les évolutions notables des statistiques au cours du temps et les différences entre pays, et la plus faible fiabilité des données anciennes.

7 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste du parti communiste, 1848

- ↑ Karl Marx, Gründrisse, Principes d’une critique de l'économie politique

- ↑ Karl Marx, Capital, livre I, chapitre XXV, 1867

- ↑ Karl Marx, Le Capital - Livre III - Chapitre 15, 1865

- ↑ Trotski, La nouvelle politique économique des Soviets et la révolution mondiale, 14 novembre 1922

- ↑ «La nouvelle étape», rapport de L. Trotski au IIIe Congrès de l'Internationale communiste, 1921

- ↑ Léon Trotski, L'Internationale Communiste après Lenine, 1928

- ↑ Voir notamment ces débats internes au CCI du Parti des travailleurs en 2000.

- ↑ Ernest Mandel, Introduction, dans Karl Marx, Capital, Livre III (Penguin, 1981), p. 78.

- ↑ Ernest Mandel, Marx, la crise actuelle et l’avenir du travail humain, Revue Quatrième Internationale, n° 20, mai 1986

- ↑ Courant communiste internationale, Thèses sur la décomposition, Revue Internationale n°62 - 3e trimestre 1990

- ↑ Dialectique des forces productives et des rapports de production dans la théorie marxiste, Communisme ou Civilisation - Comunismo - L'Union prolétarienne, 1990

- ↑ Francis Fukuyama, La Fin de l'histoire et le Dernier Homme, 1992

- ↑ François Chesnais, Le capitalisme a-t-il rencontré des limites infranchissables ?, Contretemps, 6 février 2017

- ↑ Michel Husson, Le capital financier et ses limites, Contretemps, 17 mai 2017

- ↑ Michael Roberts, A world rate of profit, 2012

- ↑ Tom Thomas, Anatomie du chaos, Éditions Critiques, janvier 2025

- ↑ Trotski, Le programme de transition, 1938