Désindustrialisation

La désindustrialisation est le déclin du rôle de l'industrie dans une région ou un pays. C'est un thème qui est utilisé, parfois pour décrire des réalités vécues par certaines régions, et souvent des mythes sur une "société post-industrielle".

1 Mythe de la société post-industrielle[modifier | modifier le wikicode]

Le terme de « société post-industrielle » a été utilisé par de très nombreux auteurs, avec des contenus parfois très différents. Le point commun le plus évident est souvent de pointer la part croissante des services (tertiarisation), et de pronostiquer un déclin de l'industrie.

Certains se contentent d'évoquer des faits qui sont corrects, comme la baisse du nombre d'ouvrier·ères de l'industrie par rapport à la population, dans certains pays. Mais, d'une part ils ont tendance à en déduire un peu trop rapidement que cette dynamique va mener à un brusque effondrement partout dans le monde, d'autre part, en choisissant de nommer cette évolution post-industrielle, ils donnent une image complètement faussée.

Enfin, à partir de quelques considérations factuelles (parfois si peu), un certain nombre d'auteurs produisent tout un discours à la limite entre le descriptif et le normatif sur ce que serait notre société post-industrielle et post-moderne (Lyotard).

2 Centralité de la production industrielle[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Industrialisation mondiale poursuivie[modifier | modifier le wikicode]

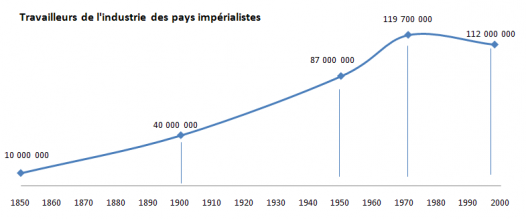

Premièrement, il faut rappeler que jusqu'à présent le nombre de travailleur·ses employé·es dans l'industrie n'a fait qu'augmenter. En 1995, ce chiffre s’élevait à 379 000 000.[1]

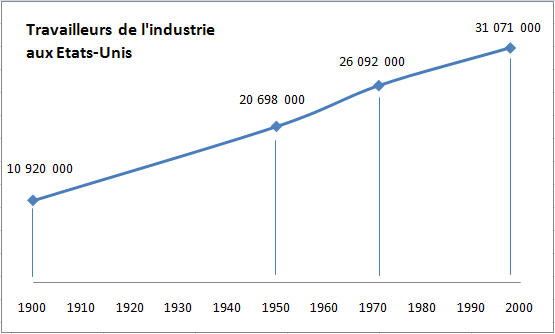

Dans la première puissance mondiale, les États-Unis, ce nombre est toujours en augmentation. De même au Japon, l'emploi industriel a doublé de 1950 à 1971, et avait encore augmenté de 13 % en 1998.

A l'échelle mondiale, la part de l'industrie dans l'emploi est restée stable autour de 22% entre 1991 et 2019.[2]

2.2 Diminution relative dans les vieux pays industriels[modifier | modifier le wikicode]

2.2.1 Données[modifier | modifier le wikicode]

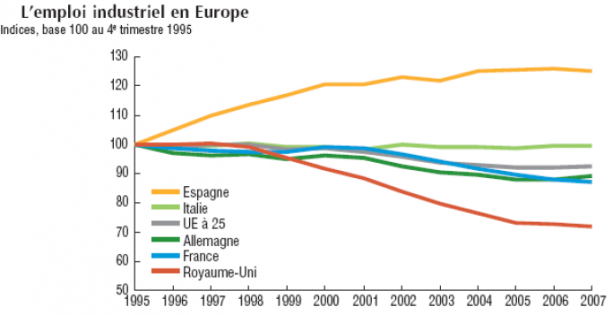

Si l'on considère l'ensemble des vieux pays industriels (les États-Unis, le Canada, l'Europe de l'Ouest, le Japon, l'Australie...), il y a depuis les années 1970 une légère diminution du nombre de travailleur·ses de l'industrie.

C'est notamment en Europe que l'emploi industriel a globalement baissé, d'un tiers en Belgique et au Royaume-Uni, d'un quart en France. En Italie, il a légèrement chuté, de 7,8 millions en 1971, à 6,5 millions en 1998. (Le phénomène a été inverse en Espagne, qui accusait un retard important par rapport à ses voisins).

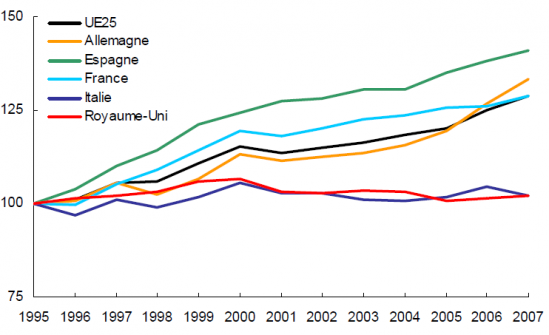

La baisse de la part dans l'emploi ne signifie cependant pas mécaniquement une « désindustrialisation ». Par exemple en France, la part de l'industrie dans les exportations est passé de 76,1 % en 1997 à 77,6 % en 2007[3]. Mais surtout, on peut constater que malgré la période de marasme économique actuelle, la plus value générée dans l'industrie en Europe est soit en hausse soit en stagnation.

2.2.2 Gains de productivité[modifier | modifier le wikicode]

Le facteur principal à prendre en compte est que dans l'industrie, les gains de productivité sont beaucoup plus importants que dans d'autres domaines, et en particulier que dans les services. Concrètement, les techniques pour automatiser la production permettent de produire autant avec moins de temps de travail humain. Si par ailleurs la croissance est forte, comme dans les années d'après-guerre, le nombre total d'ouvrier·ères peut augmenter malgré l'automatisation, mais depuis le tournant néolibéral des années 1980, cela a tendance à produire une diminution nette de l'emploi industriel.

C'est la première raison pour laquelle l'emploi industriel a connu une légère inflexion dans les pays impérialistes, où une productivité record se conjugue à des taux de profits (réels, sans la finance) en baisse, donc une croissance faible.

Or c'est précisément parce que les capitalistes peinent à trouver des débouchés avec un taux de profit suffisant dans les vieux pays impérialistes que la croissance est plus forte dans certains pays de la périphérie, et notamment en Asie du Sud-Est.

2.2.3 Mondialisation et restructurations[modifier | modifier le wikicode]

L'approfondissement de la concurrence à partir des années 1980 a engendré un approfondissement de la division internationale du travail par les multinationales. L'industrie est particulièrement touchée par les restructurations étant donné que le coût extrêmement bas des transports rend possible de produire là où l'exploitation des travailleurs est la plus forte, et d'exporter ensuite.

Le phénomène des délocalisations explique donc en partie la diminution des emplois industriels. Selon la plupart des études, cette part est au maximum de 15%, le reste étant essentiellement dû à la hausse des gains de productivité. C'est surtout la production à faible valeur ajoutée (textile, jouets...), pour lesquels le travail humain représente la plus grande part, qui sont délocalisés. Mais l'on observe néanmoins une progressive "montée en gamme" de la Chine et de l'Inde.

2.3 Tertiaire dépendant de l'industrie[modifier | modifier le wikicode]

Mais plus profondément, la séparation entre secteur industriel et non-industriel tend à masquer la centralité de l'industrie dans le mode de production capitaliste. Par exemple, on ne peut considérer le secteur de l'ingénierie comme indépendant de l'industrie. La valeur ajoutée apportée par le temps de conception des ingénieurs ne peut se réaliser que dans la sphère productive, sans réalisation effective de machines produisant des biens, il n'y aurait "rien" pour rémunérer ces travailleurs. De même, les transporteurs (routiers...) et les distributeurs (supermarchés...) manipulent des produits de l'industrie. On peut même aller plus loin : la finance elle-même ne fait que manipuler (via les actions, les participations, les dettes...) des titres sur des richesses, qui sont censées être équivalentes à des biens réels, là encore produits de l'industrie.

Ainsi, la plupart des emplois "ordinaires" repose indirectement sur les emplois industriels : on parle de multiplicateur d'emploi. Un emploi dans l’industrie états-unienne soutient en moyenne 2,5 emplois dans les autres secteurs ; dans l’industrie high tech, le multiplicateur d’emplois est de 1 pour 16.

En réalité, depuis la Révolution industrielle, les activités qui n'entrent pas dans le mode de production moderne ont été toujours plus marginalisées. L'artisanat et l'agriculture traditionnelle (manuelle ou à animaux de traits) existent toujours là où le capital n'a pas trouvé rentable d'investir, mais leur importance en terme de parts de la valeur marchande mondiale est complètement négligeable.

En revanche, la sophistication de l'appareil de production a deux impacts remarquables :

- il tend réduire le nombre d'ouvriers nécessaires sur les chaînes de production

- il tend à créer un grand nombre d'emplois nécessaires pour que l'ensemble du capitalisme "fonctionne" : professeurs, ingénieurs, personnels d'encadrement...

2.4 Désindustrialisation et classe ouvrière[modifier | modifier le wikicode]

Cette image de la désindustrialisation est cohérente avec celle de la soit-disant fin de la classe ouvrière. Il faut noter que certains auteurs se réclamant du marxisme n'hésitent pas à relayer de tels aveuglements. Ainsi Toni Negri et Michael Hardt expliquent-ils doctement que "la classe ouvrière a disparu du paysage", remettant en cause son importance en tant que sujet révolutionnaire (théorie de la multitude).

Non seulement c'est un non-sens total, étant donné que le nombre d'ouvriers de l'industrie n'a jamais été aussi élevé et est en encore en hausse dans le monde[4], mais surtout, c'est restreindre totalement l'étendue de la classe travailleuse en général, composée de tous les salariés exploités.

3 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

C H Feinstein, 'Structural Change in the Developed Countries in the 20th Century', Oxford Review of Economic Policy, vol 15, no 4 (Winter 1999), table A1.

- ↑ D Filmer, Estimating the World at Work, rapport pour la Banque mondiale, World Development Report 1995 (Washington DC, 1995).

- ↑ Our World in Data, Global share of employment in agriculture, industry and services, March 29, 2024

- ↑ Insee, enquête R&D

- ↑ Paul Kellogg, “The Working class: Farewell or Hello?”, 1988