Parti socialiste (France)

Le Parti Socialiste est un parti politique français, créé en 1969 à partir de l'ancienne Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO), elle-même fondée en 1905. C'est actuellement un parti classé au centre gauche, qui n'a plus que de lointains rapports avec le parti ouvrier des origines.

1 Historique[modifier | modifier le wikicode]

1.1 La SFIO[modifier | modifier le wikicode]

Le Parti socialiste est l'héritage direct de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO). Fondée en 1905, la SFIO était un regroupement de différents partis socialistes dans le but de constituer une force comparable au puissant parti social-démocrate allemand (SPD). Mais la SFIO n'atteignit jamais l'envergure et l'implantation ouvrière de son modèle allemand. Elle ne fut jamais vraiment non plus un parti révolutionnaire, étant basée sur un compromis entre des « révolutionnaires » comme les guesdistes (plus dans la phrase que dans le contenu) et des réformistes plus (Jaurès) ou moins sincères. Lors de la scission avec les communistes en 1920, la SFIO reste avec une minorité des militant·es mais la majorité des élus. Les socialistes sont la force centrale du Front populaire de 1936, que les communistes soutiennent sans entrer au gouvernement. Ce gouvernement bourgeois, puisque constitué avec le Parti radical, n'incluait pas la moindre mesure socialiste dans son programme. Seule la grève générale a arraché des concessions comme les congès payés, et la SFIO (aidée par le PC et la CGT) a tout fait pour démobiliser les travailleur·ses. Une nette majorité de députés socialistes votera les pleins pouvoirs à Pétain en 1940.

A la Libération, pendant quelques années, la SFIO participe à des gouvernements d'union nationale avec les communistes et les gaullistes, dont la principale fonction est de neutraliser la lutte des classes au service de la reconstruction de l'État bourgeois. Après 1958, la droite a gouverné sans partage jusqu'en 1981. La SFIO est en perte de vitesse, très critiquée pour sa politique au service de la bourgeoisie et de l'impérialisme (guerre en Algérie), en proie à de nombreuses scissions... Aux présidentielles de 1969, son candidat Gaston Deferre fait 5% (21% pour le PC).

1.2 Fondation du PS (1969)[modifier | modifier le wikicode]

La refondation du PS est le fruit d'un rapprochement entre la SFIO et divers autres groupes socialistes (UGCS) et républicains de gauche, comme le CIR de François Mitterrand. C'est toute une « gauche non communiste » qui se regroupe (d'abord dans la FGDS en 1965).

La première déclaration principe du PS, rédigée en 1969, est adoptée par le Congrès d’Épinay (1971). Elle est d'une tonalité très radicale, car il s'agit alors de rivaliser avec le PCF encore très influent.[1]

Mitterrand, vieux politicien bourgeois (au passé vichyste), prend la tête du PS dans l'idée d'en faire la force hégémonique à gauche, appelant à l'union de la gauche et maniant les formules "radicales" pour capter tout un électorat sur sa gauche (perdu par la politique orientée vers des alliances au centre) et faire pression sur le PC.

« Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi (...), avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. »[2]

Le dirigeant socialiste Gilles Martinet avoua plus tard à ce propos :

« Et le voilà qui commence à évoquer la rupture avec le capitalisme et la lutte de classe. Alors, quand il le faisait, je dois dire que je regardais mes souliers, parce que la sincérité ne débordait pas de ce genre de propos. »[3]

En revanche, le socialiste Pierre Mauroy, justifia ainsi les conditions d'une alliance avec le PCF :

« La gauche a besoin du concours du Parti communiste (...) et de la participation du Parti communiste pour battre la droite et la réaction. Mais de la même façon, camarades, une gauche dominée par le Parti communiste n'a aucune chance d'accéder au pouvoir. Une gauche dominée par le Parti communiste serait le plus beau cadeau que nous pourrions faire à l'UNR » (ancien nom du parti gaulliste).

En 1972 est signé le « programme commun de gouvernement » avec le PC et les radicaux de gauche. Le lendemain de la signature de cette alliance, Mitterrand explique devant l'Internationale socialiste :

« Notre objectif fondamental, c'est de refaire un grand parti socialiste sur le terrain occupé par le PCF lui-même afin de faire la démonstration que, sur les cinq millions d'électeurs communistes, trois millions peuvent voter socialiste. »[4]

Il fallut bien tout le poids du PCF pour faire passer Mitterrand pour un ami des travailleur·ses. Et les militant·es du PCF, finalement convaincus par leur direction, distribuèrent massivement le Programme commun, dans les usines, les quartiers, les lycées, et ne toléraient aucune critique contre Mitterrand. Ce fut le programme politique le plus diffusé au 20e siècle en France.[5] En miroir des illusions dans la classe ouvrière, une grande partie de la bourgeoisie avait une peur très exagérée de cette union de la gauche. La famille Bettencourt mit préventivement sa fortune à l'abri à l'étranger, en signant un accord avec le groupe américano-suisse Nestlé, en 1974.[6] Néanmoins Mitterrand était déjà lié à certains « patrons de gauche » comme Jean Riboud, qui appela à voter pour lui en 1974.

Aux présidentielles de 1974, Mitterand obtient en tant que candidat PS-PC-MRG un score de 43% (49% au second tour). Pendant ces années, le PS parvient à attirer à lui toute une frange militante ou sympathisante issue de l'après 1968, notamment en se montrant plus capable de surfer sur des revendications emergeantes (féminisme, écologie, régionalisme, peur de l'arme atomique...) que le PC pris dans la sclérose stalinienne.

Lors des élections municipales de 1977, le PS passait devant le PC, remportant 81 villes de plus de 30 000 habitants alors que le PCF n'en remportait que 72. Ces résultats confirmaient ceux des élections cantonales de l'année précédente qui avaient vu le PS, avec 26 % des voix, dépasser le PC, qui ne récoltait que 23 %.

Le PC tenta de regagner en visiblité en rompant l'union de la gauche, en prenant prétexte de la rediscussion du Programme commun et en dénonçant le nombre insuffisant de nationalisations prévues et le montant du SMIC[7], ou encore en accusant le PS d'être atlantiste[8].

Aux législatives de 1978, encore gagnées par la droite, le PS obtient 104 sièges de députés contre 86 pour le PCF. La droite l'emporta largement et le PCF, sur la défensive, passait pour responsable de la défaite de la gauche. Pendant le mouvement de 1978-1979 contre les fermetures d'usines sidérurgiques en Lorraine, Mitterrand promet qu'avec lui il n'y aura plus un seul licenciement (Il confirmera ce serment, fraîchement élu président, sur les marches de l'hôtel de ville de Metz en 1981).

1.3 L'espoir Mitterrand... et le tournant de la rigueur (1981-1983)[modifier | modifier le wikicode]

Aux présidentielles de 1981, alors que le PS et le PC se présentent séparement, Mitterrand l'emporte à la surprise générale. Cela suscite alors beaucoup d'espoirs dans l'électorat populaire. Il est élu au second tour avec 72% des votes ouvriers. Dans ces années-là, les effets du ralentissement économique commençaient à peser lourdement, avec des secteurs industriels entiers en déclin (mines, sidérurgie...) une forte montée du chômage, une hausse des prix dépassant les 10% par an. Mitterrand prétendait « Changer la vie, ici et maintenant ».[3]

Mitterrand cherchait à rassurer entre les deux tours avec ses affiches bleues « La force tranquille »[9], tandis que la droite hurlait que s'il passait les chars soviétiques entreraient le lendemain en France.[10] Si peu de gens prenaient ces outrances au sérieux, une grande partie pensaient qu'il y aurait un changement profond dans le pays.

Alors que le PS est assez fort pour gouverner sans le PC, Mitterrand décide de donner 4 ministères (secondaires) aux communistes, pour s'assurer qu'il n'aura pas de pression sur sa gauche. Dans un contexte de regain de guerre froide, Mitterrand dut rassurer les États-Unis. Il expliqua au vice-président George Bush que la participation d'un Parti communiste affaibli était « le moyen (...) de ramener le communisme à son vrai niveau ».

Le gouvernement Mauroy commença à appliquer les premières mesures sociales de son programme. La justification économique de ces mesures auprès de l'opinion bourgeoise était qu'il fallait opérer une relance de la consommation en augmentant le pouvoir d'achat (relance keynésienne). L'augmentation des revenus pour les travailleur·ses les plus pauvres a été réelle au début (le SMIC augmente de 40% entre juin 1981 et mars 1983, augmentation des minima sociaux), même si elle doit être relativisée :

- l'inflation est restée à environ 10% sur cette période, et le gouvernement lui-même y a fortement contribué, augmentant de nombreuses taxes et tarifs des services publics, et dévaluant deux fois le franc ; certains ont vu leur revenu réel baisser, comme les retraités ;

- ces coups de pouce ne concernaient que les salariés au SMIC, qui, à l'époque représentaient moins de 5 % des salariés, et le gouvernement avait insisté pour que cette hausse ne se répercute pas sur les autres salaires.

Le gouvernement Mauroy promulguait début 1982 un certain nombre d'ordonnances ambivalentes. Mitterrand avait promis la réduction du temps de travail à 35 heures / semaine, on dut se contenter de 39 heures, sans garantie de maintien de salaire. Venait ensuite la 5e semaine de congés payés, mais les employeurs pouvaient reprendre en échange tout ou partie de ce qui existait sous forme de jours de congés, voire de pauses. Et puis surtout, le gouvernement Mauroy ouvrait pour la première fois la possibilité d'annualiser le calcul du temps de travail, c'est-à-dire introduire la flexibilité des horaires. Seule une importante mobilisation assez spontanée des travailleur·ses (de la métallurgie, l'automobile, la grande distribution...), permit de faire barrage à ces reculs que le patronat voulait en échange.

En mars 1982, la retraite à 60 ans fut acquise. Mais elle ne coûta rien au patronat, car à cette époque, les caisses de retraites étaient pleines (grâce aux cotisations des travailleur·ses, encore assez peu nombreux à être au chômage).

L'abolition de la peine de mort fut également actée.

Une vague de nationalisations eut lieu, touchant la quasi totalité de la finance, et un tiers de la grande industrie. Tout cela passait pour des mesures radicalement de gauche. Mais loin d'exproprier, le gouvernement racheta très cher au patronat ces entreprises (ce qui s'ajouta à la dette, utilisée ensuite pour justifier l'austérité), qui pourtant étaient en perte de vitesse.

Si le gouvernement avait augmenté modestement le pouvoir d'achat, il ne croyait probablement pas solidement dans le pouvoir de la politique de la demande, puisqu'il a dans le même temps augmenté le levier de la politique de l'offre. Ainsi il a arrosé le patronat de subventions et d'exonérations, doublant presque les sommes que Giscard avait prévues de donner en 1981. Le gouvernement prétendit, là aussi, que cela allait créer des emplois et suppliait en vain les patrons de bien vouloir jouer le jeu.

Mais la relance promise ne venait pas, et le chômage explosait. L'augmentation des salaires sans toucher au pouvoir des patrons et du marché conduit à une baisse de la rentabilité, et donc de la croissance. Même quelques nationalisations sont insuffisantes pour amorcer une transition hors du capitalisme, les entreprises publiques restant en concurrence et poussées à fonctionner comme des entreprises privées. A cela s'ajoutait la contrainte extérieure (baisse de la compétitivité, fuite des capitaux,spéculation contre le franc, aggravation du déficit commercial...).

Dès l'automne 1981, les hommes du pouvoir parlaient d'un recentrage nécessaire. Cela s'accélèrera en 1983 avec ce qui sera nommé le « tournant de la rigueur », un retour à des mesures directement pro-patronales : blocage des salaires, fin de l'indexation des salaires sur les prix, instauration du forfait hospitalier... Et, alors que de nombreux militants avaient expliqué que nationalisation signifiait protection de l'emploi, l'État se lança dans une vague de licenciements pour rétabilir la compétitivité de ces entreprises publiques. Y compris chez les sidérurgistes de Lorraine, à qui Mitterrand avait fait de nombreuses promesses de campagnes.

Tout cela fut fait avec un gouvernement qui comptait des ministres « communistes », et avec une complicité de la bureaucratie de la CGT. En dissonance totale, L'Humanité titra : « Nous sommes au gouvernement et avec les travailleurs »... Lionel Jospin, qui remplace Mitterrand comme premier secrétaire du PS, prétend qu'il s'agit d'une « parenthèse libérale ». Elle ne se refermera jamais.

Là où dans beaucoup d'autres pays le tournant néolibéral et les grandes défaites imposées aux travailleur·ses ont été conduites par des gouvernements de droite décomplexée (Reagan, Thatcher...) infligeant de lourdes défaites aux syndicats, en France, c'est le PS qui assumé le gros de cette responsabilité, bien aidé par le PC et la CGT, en démoralisant lentement et sûrement tou·tes les militant·es de base. Mauroy lui-même résuma crûment :

« Les chefs d'entreprise comprendront-ils que la gauche au pouvoir apporte aux entrepreneurs ce que la droite n'a jamais pu leur assurer : un climat social de négociation et non d'affrontement ? »

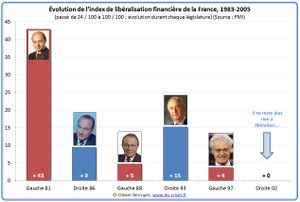

Quant aux banques nationalisées, elles ne furent pas du tout rationalisées et fusionnées, et continuèrent à fonctionner de façon opaque, comme l'illustera un peu plus tard le scandale du Crédit lyonnais. Au contraire, ce fut sous ce gouvernement « d'union de la gauche » que fut dans l'essentiel libéralisée la finance en France.

1.4 La fin de la présidence Mitterrand (1984-1995)[modifier | modifier le wikicode]

Le programme de Mitterrand comportait la promesse d'un « grand service public unifié et laïque », une revendication historique de la gauche (des radicaux jusqu'au mouvement ouvrier), dirigée contre l'enseignement privé, en particulier catholique. Mais le gouvernement, après avoir longtemps tergiversé, ne propose sa réforme qu'en 1984, et recule honteusement face à un grand mouvement de protestation de la droite, notamment une manifestation de plus d'un million de personnes à Paris, en juin 1984.

La désaffection pour le gouvernement d'union de la gauche apparaît brutalement lors des élections européennes de juin 1984. L'union de la droite l'emporte avec 43%, le PS chute à 21% et le PCF à 11%. Le FN fait sa première percée avec 11%. Le PCF sentant la menace pesant sur lui décida de ne pas accepter de nouveau portefeuille ministériel dans le gouvernement Fabius.

De 1984 à 1986 ce gouvernement poursuivit la même politique anti-ouvrière, et le chômage monta inexorablement. Sans grande surprise, la droite remporte les élections législatives de 1986. Cela produit alors une situation inédite dans la 5e République : une « cohabitation » entre le président PS et le gouvernement Chirac. En choisissant cette cohabitation (au lieu par exemple de démissionner), Mitterrand contribue encore plus à diffuser l'idée qu'au fond, gauche et droite ne sont que nuances, donc finalement que la collaboration de classes est possible.

La droite se déconsidéra à son tour rapidement, si vite et si complètement que lors des élections présidentielles et législatives de 1988, Mitterrand fut réélu avec une majorité de gauche au Parlement, en se servant du slogan sommaire mais efficace « Au secours, la droite revient ! » La peur de la droite sera désormais le principal argument électoral de la gauche... faute de mieux.

Le PS avec ses chefs successifs, Rocard, Cresson, Bérégovoy, mena encore plus ouvertement une politique pro-patronale. Ce qui reste de cette période : c'est la CSG qui a ouvert la voie aux dizaines de milliards de réductions de cotisations sociales pour les patrons ; c'est encore le RMI, qui institutionnalisait la misère pour les chômeurs de longue durée ; c'est ce Rocard qui a préparé le rapport sur les retraites que la droite allait reprendre à son compte deux ans plus tard ; ce sont les déclarations de Rocard justifiant la chasse aux immigrés en lançant : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », qui sert de leitmotiv aujourd'hui à la droite.

Puis ce fut Cresson, arrogante et vulgaire, se vantant d'expulser les immigrés par charter, ces charters qu'on appelait « les charters de la honte », inaugurés en 1986 par Pasqua, ministre de l'Intérieur de Chirac, et à propos desquels elle se permettait de plaisanter :

« Les charters, ce sont des gens qui partent en vacances à des prix inférieurs. Là ce sera totalement gratuit et ce ne sera pas pour des vacances. »

La gauche subit une défaite cuisante aux élections législatives de 1993. Édouard Balladur devient alors Premier ministre. Puis Chirac remportera la présidentielle en 1995.

En 1990, le PS adopte une nouvelle déclaration de principe, qui acte l'abandon quasi total de l'analyse en termes de luttes des classes, au profit d'un « intérêt général du peuple français », de tous les mythes républicains (« égalité des chances », etc.). L'objectif du PS est de mettre en place « une société d’économie mixte qui, sans méconnaître les règles du marché, fournisse à la puissance publique et aux acteurs sociaux les moyens de réaliser des objectifs conformes à l’intérêt général ». Il s'agit tout au plus de défendre un service public « dans les secteurs clés qui déterminent la formation du citoyen (l’école, l’université, la télévision), les conditions de vie (logement, santé, environnement) ».[1]

1.5 Chirac et les grandes grèves de 1995[modifier | modifier le wikicode]

Après le puissant mouvement de novembre-décembre 1995 (contre le plan Juppé sur la Sécurité sociale, le projet de réforme des retraites des fonctionnaires et le contrat de plan État/SNCF), le gouvernement Chirac-Juppé est considérablement affaibli et ne parvient pas à mener efficacement la politique qu’exige de lui la bourgeoisie française. Moins de deux ans après sa victoire à la présidentielle de 1995, Chirac se résout donc à tenter le tout pour le tout en décidant la dissolution de l’Assemblée nationale : il espère une relégitimation par les urnes de sa politique partiellement mise en échec dans la rue.

Mais sa défaite est cuisante : la coalition de « gauche plurielle » (PS, PCF, Verts, MDC, Radicaux de gauche) s’impose aux élections législatives anticipées de 1997. Lionel Jospin est nommé Premier ministre par Chirac (c’est la troisième « cohabitation » en onze ans) et constitue un gouvernement où se trouvent à la fois des chefs du PS (Strauss-Kahn, Allegre, Royal, Lang, Aubry…), du PCF (Gayssot, Buffet), des Verts (Voynet) et du MDC (Chevènement).

1.6 La « gauche plurielle » (1997-2002)[modifier | modifier le wikicode]

L’une des premières décisions de Jospin est de laisser fermer l’usine de Renault-Vilvorde (Belgique), alors que lui-même et l’ensemble des partis de la gauche plurielle avaient manifesté contre cette décision quelques mois avant leur élection. À partir de là, Jospin et ses ministres refuseront toujours de s’en prendre aux intérêts patronaux. Par exemple, à la rentrée 1999, au moment où 7 500 suppressions d’emplois sont annoncées par Michelin, Jospin déclare : « Je ne crois pas que l’on puisse administrer l’économie. Il ne faut pas attendre tout de l’État. » En fait, la seule fois où Jospin fait mine de critiquer les capitalistes, c’est quand il se défausse de ses responsabilités en refusant de venir en aide aux victimes de la catastrophique tempête de 1999 : « Le gouvernement n’entend pas se substituer aux assurances privées », déclare-t-il pour justifier son refus de donner de l’argent aux sinistrés…

Après avoir refusé d’augmenter les minima sociaux en 1998 (déclenchant un fort mouvement des chômeurs), Jospin cautionne, en 1999-2000, un tournant vers le flicage des demandeurs d’emploi, et c’est depuis cet accord que les milliers de radiations annuelles de chômeur·ses sont devenues la norme.[11]

Dès l’élaboration de leur premier budget, à l’automne 1997, les députés de gauche appliquent le plan Juppé contre la Sécurité sociale (le PCF s’abstenant), alors que tous leurs partis s’y étaient opposés en décembre 1995. Puis, année après année, leurs lois de financement de la Sécurité sociale n’auront de cesse d’augmenter les exonérations de cotisations patronales et de prévoir des plans d’économies toujours plus drastiques au détriment des assurés sociaux. Ils imposent notamment une restructuration des hôpitaux : fermeture de milliers de lits, de centaines de services d’urgence, de nombreux établissements spécialisés pour les enfants handicapés, de maternités, de services psychiatriques, voire d’hôpitaux entiers. Pour faire croire à bon compte qu’il mène une politique favorable aux plus démunis, le gouvernement Jospin met en place la CMU en 1999 ; mais au lieu d’étendre les droits de la Sécurité sociale à ceux qui en sont privés, elle introduit le principe ignoble du « panier de soins et de services médicaux » : celui-ci consiste en une enveloppe financière à ne pas dépasser, interdisant ainsi aux malades les plus pauvres d’être soignés comme les autres, selon leurs besoins.

De manière générale, la politique budgétaire du gouvernement Jospin, cadrée par le Traité de Maastricht, le Traité d’Amsterdam (ratifié au printemps 1998) et la préparation du passage à l’euro, consiste à limiter drastiquement des dépenses publiques, à augmenter les impôts payés par les travailleurs et à alléger ceux des patrons. C’est ainsi qu’il maintient l’augmentation de la TVA de 2 %, décidée par Juppé, alors que les partis de gauche l’avaient dénoncée avant d’arriver au pouvoir. En revanche, le gouvernement de « gauche » multiplie les crédits d’impôts pour les patrons qui embauchent, bien qu’il s’agisse surtout de contrats précaires, allège la taxe professionnelle et, chaque année, un nombre croissant d’impôts payés par les entreprises.

Au lieu de lutter contre la précarité, le gouvernement Jospin ajoute un nouveau type de contrats précaires à ceux qui existent déjà : ce sont les fameux « emplois-jeunes ». Dans le même temps, le ministre de l’Éducation Claude Allègre annonce son projet de « dégraisser le mammouth », c’est-à-dire de réduire le nombre d’emplois dans l’Éducation nationale. Il supprime 3 000 postes statutaires de surveillants, de nombreux postes d’agents administratifs et des milliers de postes aux concours de l’enseignement. Parallèlement, Allègre, avec sa complice Ségolène Royal mettent en cause le caractère national des programmes. Après la démission d’Allègre sous la pression d’un puissant mouvement des enseignants, Lang poursuit la même politique, se contentant de formules plus courtoises.

Tous les services publics sont touchés par la politique régressive du gouvernement de « gauche plurielle », qui avalise l’ensemble des décisions des sommets européens successifs (où Chirac et Jospin parlent d’une seule voix), et privatise à lui seul plus que Balladur et Juppé réunis. Il procède notamment à l’« ouverture du capital » de France Telecom et d’Air France (été 1998), ainsi qu’à l’ouverture à la concurrence (fin du monopole pour de nombreuses activités) des marchés de La Poste (ordonnances d’octobre 2000) et d’EDF-GDF (février 1999). Il privatise le Crédit lyonnais, le CIC, Thomson-CSF et Aérospatiale. Le ministre PCF Gayssot fait éclater la SNCF par la création du RFF (Réseau Ferré Français), séparant les activités liées aux infrastructures et celles de l’exploitation pour préparer l’ouverture à la concurrence et la privatisation.

Une des mesures que le PS a fait passer pour une mesure phare et « de gauche » est la loi Aubry sur les 35 heures. En apparence elle s'inscrit dans la ligne de la revendication ouvrière de réduction du temps de travail. En réalité, tout en réduisant le temps de travail annuel, cette réforme a introduit de l’autre une série de dispositions à l’avantage des patrons : non seulement les entreprises bénéficient de nouveaux crédits d’impôts et de nouvelles exonérations de cotisations sociales, mais l’annualisation du temps de travail accroît la durée de nombreuses journées et semaines de travail (flexibilité des horaires) et bloque les salaires (notamment par l’instauration d’un double SMIC et par la suppression de la majoration des heures supplémentaires qui étaient antérieurement prises en compte sur une base hebdomadaire). De plus, les lois Aubry mettent en cause le « principe de faveur », en autorisant des accords d’entreprise à déroger aux règles plus favorables des conventions collectives. Martine Aubry elle-même déclare à l’Assemblée Nationale, en février 1998, que sa loi est une « véritable opportunité pour les entreprises ». Et sans surprise, des grèves éclatent dans les entreprises au moment où les lois Aubry s’appliquent concrètement. Martine Aubry elle-même déclare à l’Assemblée Nationale, en février 1998, que sa loi est une « véritable opportunité pour les entreprises ». Et sans surprise, des grèves éclatent dans les entreprises au moment où les lois Aubry s’appliquent concrètement.

Le gouvernement Jospin-Chevènement refuse de régulariser globalement les sans-papiers, se contenant d’en régulariser une partie après un examen des dossiers au cas par cas, qui permet aussi un fichage généralisé. Il condamne ainsi des centaines de milliers de travailleurs et leurs familles à continuer à vivre dans la clandestinité, victimes quotidiennes des patrons et de la police. Les lois anti-immigrés des prédécesseurs, y compris les lois Pasqua-Debré dénoncées par la gauche quand elle était dans l’opposition, sont avalisées et même aggravées. Les conditions d’acquisition de la nationalité française pour les personnes nées en France sont durcies, la détentation provisoire de migrants facilitée...

Quant à la politique impérialiste de la France, Jospin marche main dans la main avec Chirac, se contenant de regretter que l’ONU n’ait pas été consultée lorsque le gouvernement états-unien bombarde l’Irak (notamment en février et décembre 1998) et participant directement au bombardement de la Yougoslavie dans le cadre de l’OTAN, puis à l’intervention impérialiste en Afghanistan à l’automne 2001.

Enfin, le gouvernement Jospin avait préparé d’autres contre-réformes majeures, qu’il n’a pas eu le temps de mettre en œuvre lui-même, passant finalement le relais à Raffarin : préparation de ce qui donnera la loi de décentralisation de 2003, de projets contre les régimes spéciaux de retraites, de fonds de pensions... ouvrant la voie à ce qui deviendra la contre-réforme contre laquelle des millions de travailleurs se sont mobilisés au printemps 2003…

1.7 Le choc du 21 avril 2002[modifier | modifier le wikicode]

Finalement, à l’exception du PACS, mesure progressiste malgré son insuffisance (il maintient une inégalité entre les couples mariés et non-mariés, il ne s’accompagne pas du droit à l’adoption pour les couples homosexuels, etc.), c’est bien l’ensemble de la politique du gouvernement Jospin qui a été régressive si l’on se place du point de vue des intérêts des prolétaires et de la majorité de la population. C’est pourquoi, lors de l’élection présidentielle du 21 avril 2002, 32 % des électeurs se sont abstenus ou ont voté blanc, le PS a perdu 2,5 millions de voix, le PCF s’est effondré en perdant 2/3 des siennes par rapport à 1995, alors que les forces d’extrême gauche (LO, LCR et PT) doublaient leurs scores en dépassant la barre des 10 %, avec 3 millions de voix en tout. Cette sanction populaire du gouvernement Jospin avait d’ailleurs été annoncée l’année précédente, en mars 2001, au moment des élections municipales, où la « gauche plurielle » avait gagné les villes bourgeoises de Paris et de Lyon, mais perdu une quarantaine de villes de plus de 20 000 habitants, notamment celles où se présentaient des ministres en poste (Guigou, Trautmann, Lang, Mélenchon, Voynet, Gayssot…).

1.8 Sous le dernier mandat de Chirac (2002-2007)[modifier | modifier le wikicode]

Le PS (et le PCF) cautionnent la politique impérialiste de la France.[12]

1.9 Sous Sarkozy (2007-2012)[modifier | modifier le wikicode]

En 2007, une grande partie de l'extrême gauche appelle à voter PS pour « battre la droite ».[13]

En 2008, le PS adopte une nouvelle déclaration de principe.[1]

1.10 Retour au pouvoir avec Hollande (2012-2017)[modifier | modifier le wikicode]

1.11 Sous Macron (depuis 2017)[modifier | modifier le wikicode]

Son actuel dirigeant est Olivier Faure.

2 Parti réformiste ou parti bourgeois ?[modifier | modifier le wikicode]

Toutes ces régressions sociales ont fait émerger un nouveau débat sur la caractérisation du PS. Certains communistes révolutionnaires ont tiré la conclusion qu'il s'agit désormais d'un parti bourgeois[13][14] (certes « de gauche », comme avait pu l'être le parti radical), tandis que d'autres maintiennent la caractérisation de parti ouvrier bourgeois.[15] Dans cette analyse, il y a par exemple une citation assez symbolique : lorsque dans un débat, Jérôme Cahuzac (PS) lance à Jean-Luc Mélenchon : « Vous, vous y croyez toujours [à la lutte des classes], moi je n'y ai jamais cru. »[16] En 2011, le Think Tank lié au PS, Terra Nova, constatait la rupture du vote ouvrier avec le PS et conseillait explicitement de se concentrer sur les classes moyennes supérieures.[17]

3 Effectifs et sociologie du PS[modifier | modifier le wikicode]

3.1 Effectifs[modifier | modifier le wikicode]

Le PS revendique au 30 novembre 2016 120 000 adhérents, dont 42 300 à jour de cotisations.

3.2 Sociologie des adhérent·es[modifier | modifier le wikicode]

La transformation de la composition sociologique du PS est une tendance lourde depuis les années 1970 : déjà en 1985, une étude publiée par le PS lui-même cinq ans plus tard dans la Nouvelle revue socialiste parlait d’« embourgeoisement ». Selon cette étude, en effet, « la part des cadres moyens et supérieurs a plus que doublé (de 25% [au début des années 1970] à 65% en 1985), alors que le groupe ouvriers plus employés a diminué de 7 % et que les travailleurs indépendants ont presque disparu... L’écart entre le Parti socialiste et la société française s’est ainsi considérablement creusé en dix ans. Enfin, le caractère protégé de la population militante face aux aléas de la conjoncture économique apparaît avec force : en 1985, il y a 10 % de chômeurs dans la population active, il n’y a que 2 % parmi les militants... Dans l’enquête de 1985, certains indices confirment un renforcement de la présence des militants socialement privilégiés au sein du parti. (…) Les nouveaux adhérents, membres de couches moyennes, ont remplacé peu à peu les militants de statut social modeste. Par un effet de déplacement, de renforcement, la structure interne du parti s’est homogénéisée dans les couches supérieures de la stratification sociale. »

Une enquête du CEVIPOF de 1998 sur le PS n’avait compté que 5 % d’ouvriers parmi ses adhérents, alors que cette catégorie rassemble 28 % de la population adulte en France.

Selon la direction du PS, dans la vague d’adhésion spontanée qui a suivi le 21 avril 2002 (Le Pen au second tour), les ouvriers représentaient seulement 5,17 % des 25 000 demandes ; et, si la proportion d’employés s’y élevait à 21,67 %, celle des cadres supérieurs atteignait 11,77 %, celle des cadres moyens 17,11 %, celle des enseignants (en fait plus professeurs qu’instituteurs) 15,78 %.

Ces analyses sont confirmées également par le sociologue Emmanuel Todd, spécialiste des consultations électorales : interrogé dans Libération du 24 novembre 2006, il déclare : « Le Parti socialiste est une organisation à l’intérieur de laquelle, jusqu’à l’arrivée des nouveaux adhérents par Internet, 40 % des adhérents étaient des élus, et une proportion considérable des employés municipaux, départementaux ou régionaux. En fait, pour les trois quarts des votants de jeudi dernier [désignation du candidat pour la présidentielle], la première préoccupation n’était pas de refléter les tendances profondes de la société, mais d’assurer la victoire électorale de leur employeur en obéissant aux injonctions des instituts de sondage qui leur ont promis la victoire inéluctable de Ségolène Royal. D’autant que les nouveaux adhérents viennent souvent des classes supérieures — tendance bobo ou non — et reflètent faiblement la réalité sociologique du pays. C’est donc un parti largement décroché de la société qui a désigné Ségolène Royal (…) Comme Jospin en 2002, le vote Royal est surreprésenté dans ce que j’appelle la France paisible : une France semi-rurale, où les vieilles industries sont absentes et qui ne compte pas beaucoup d’immigrés (…). » Selon Emmanuel Todd, il ne reste rien d’autre que des « traces » de la « carte électorale de la tradition socialiste » : seules ces « traces » rappellent le passé d’un PS « perméable à l’influence du monde populaire et à ses difficultés économiques ».

En parallèle, le PS a connu un déclin de sa capacité à attirer la jeunesse. En 1998, les moins de 30 ans ne représentaient que 5 % des effectifs du PS, et les 30-39 ans 9 %, alors qu’ils étaient 67 % à avoir plus de 50 ans et 40 % à être retraités. Selon l’étude déjà citée de 1990, on lit : « Si Epinay (congrès constitutif du nouveau PS, NDLR) a été l’occasion d’un rajeunissement des rangs du parti, après 1971 on assiste au contraire à un vieillissement relatif... Dans les enquêtes SFIO de 1951 et 1954, 32 % des adhérents avaient moins de quarante ans, en 1960, 26 %, et en 1973, 36 %. Il y en a 33 % en 1985. Inversement, la part des quarante-cinquante ans augmente en 1985 par rapport à 1973 (respectivement 28 % et 23 %). » En un mot, il y a « une réelle tendance au vieillissement, particulièrement accusée en tout cas chez les cadres du Parti socialiste que sont les délégués aux congrès ».

4 Congrès[modifier | modifier le wikicode]

5 Notes[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ Revenir plus haut en : 1,0 1,1 et 1,2 Groupe CRI, Le projet de nouvelle déclaration de principes du PS confirme sa nature de parti purement bourgeois, mai 2008

- ↑ France Culture, Quand Mitterrand disait : "Celui qui n'accepte pas la rupture avec la société capitaliste ne peut être au PS", Mai 2017

- ↑ Revenir plus haut en : 3,0 et 3,1 Lutte ouvrière, Avec Mitterrand et après... la gauche au gouvernement, Cercle Léon Trotski n°126, 2011

- ↑ Slate, Le PS ruiné par son ex et par son meilleur coup d'un soir, 24 avril 2017

- ↑ Christophe Batardy, Le programme commun de gouvernement : pour une histoire programmatique du politique (1972-1977) (thèse de doctorat en histoire), 2016

- ↑ Les Echos, Nestlé tire un trait sur le pacte avec la famille Bettencourt, Février 2018

- ↑ Georges Marchais dans "Cartes Sur Tables" | 18/05/1977 | Archive INA

- ↑ * Archive INA, Georges Marchais / Jean-Pierre Elkabbach, Cartes sur table, 13 octobre 1980

- Archive INA, Georges Marchais "Liliane , fais les valises on rentre à Paris", Cartes sur table, 21 janvier 1980

- ↑ LCI, "La Force tranquille" : on sait désormais qui est à l'origine du slogan de Mitterrand, 8 mai 2021

- ↑ Slate, Mais au fait, elle vient d'où, cette image des «chars russes place de la Concorde»?, avril 2017

- ↑ Groupe CRI, Bilan de la « gauche plurielle » au pouvoir (1997-2002), 2007

- ↑ Groupe CRI, Les horreurs du colonialisme français ... et ses suppôts PS et PCF, 2006

- ↑ Revenir plus haut en : 13,0 et 13,1 Groupe CRI, Sur la nature du PS, 2007

- ↑ Tendance Claire du NPA :

- ↑ Pascal Morsu, A propos de l'orientation électorale actuelle du NPA, Avril 2012

- ↑ LeLab Europe 1, Le PS a-t-il vraiment enterré la lutte des classes ?, 2013

- ↑ Tendance Claire du NPA, Selon le « think tank » pro-PS Terra Nova, le divorce entre le PS et les classes populaires est définitif… et le PS doit en tirer les conséquences, juin 2011