Répression

On parle de répression lorsqu'une action ou un mouvement sont contrés par les forces de l'ordre et/ou condamnés par la justice.

1 Répression politique[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Causes[modifier | modifier le wikicode]

La répression est un moyen majeur des classes dominantes pour maintenir l'ordre social dont elles bénéficient.

Historiquement, cette violence a pu être exercée directement, par des aristocrates armés par exemple.[V 1] Toutefois le développement des États absolutistes puis des États bourgeois modernes est allé de pair avec une centralisation de la force de répression dans les mains de l'État. Selon la formule de Weber, celui-ci détient le « monopole de la violence légitime ».

La notion de légitimité est fondamentale : grâce à l'idéologie dominante, la répression de l'État apparaît en général comme justifiée aux yeux d'une majorité de la population. Et c'est précisément ce même effet de l'idéologie dominante qui fait que l'État n'a pas constamment besoin de réprimer, car il y a un certain degré de consentement des dominé·es.

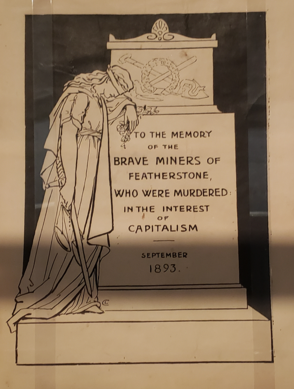

Évidemment, les crises sociales et les luttes sociales peuvent faire bouger nettement les lignes, faisant apparaître au grand jour l'illégitimité d'une répression qui sert principalement les possédants.

Les États qui se proclamaient « communistes » mais qui étaient dirigés par des partis uniques d'idéologie « marxiste-léniniste » (staliniens, maoïstes...) ont eux-aussi pratiqué la répression politique des opposants (et pas seulement des « ennemis de classe » comme ils le proclament).

1.2 Effets[modifier | modifier le wikicode]

La répression a des effets complexes sur la combativité des mouvements qui sont réprimés, effets qui dépendent de plusieurs facteurs difficiles à maîtriser.

1.2.1 Court terme[modifier | modifier le wikicode]

Très généralement, on peut dire que la répression tend à freiner le militantisme de la majorité, et à radicaliser une minorité (ce qui est valable aussi pour l'extrême droite[1]).

Par exemple la répression policière d'une manifestation, peut parfois faire peur et mettre fin à un mouvement, mais elle peut aussi conduire certains groupes (autonomes...) à développer des méthodes de réponses violentes face à la violence policière.

1.2.2 Long terme[modifier | modifier le wikicode]

La répression peut parfois conduire, sur le plus long terme, à une accentuation de la mobilisation.

D'une part, elle peut contribuer à faire parler de la cause de celles et ceux qui sont réprimé·es (effet Streisand). Si par la suite davantage de personnes se sentant solidaires, elles peuvent se mobiliser à une occasion ultérieure.

La répression peut donner une sorte de légitimité à celles et ceux qui l'ont subie et qui ont su persévérer dans leurs principes. Par exemple, le parti social-démocrate allemand, qui a été réprimé par les lois antisocialistes (1878-1890), a connu une influence croissante pendant de nombreuses années. Le même phénomène a eu lieu avec le parti social-démocrate russe, et particulièrement son aile bolchévique.

Elle peut aussi conduire à une politisation du mouvement : ceux qui luttaient au départ pour une revendication simple peuvent en déduire qu'il faut lutter contre l'ensemble du gouvernement. Trotski décrit par exemple cette situation pendant la Première guerre mondiale en Russie :

« Les industriels se refusaient de plus en plus à faire des concessions aux ouvriers et le gouvernement continuait à répondre à chaque grève par une rigoureuse répression. Tout cela portait la pensée ouvrière du particulier au général, de l'économique à la politique : " Il faut qu'on déclare la grève tous en même temps. " Ainsi renaît l'idée d'une grève générale. »[2]

De nombreux ouvriers russes arrêtés par le régime tsariste pour avoir fait grève ont été envoyés au front, mais ils ont aussi contribué, à terme, à exporter l'agitation révolutionnaire dans l'armée. Après la révolution russe, les anciens persécutés ont accès aux archives de la police politique tsariste. Victor Serge s'appuie sur ces documents et sur son expérience pour publier en 1925 des conseils aux militant·es.[3]

Les grandes défaites affaiblissent en général durablement le moral de la classe ouvrière. Quand la victoire semble impossible, la logique de débrouille individuelle reprend le dessus, et chaque famille ouvrière est tentée de se replier sur elle-même, de ne plus prendre part à des actions syndicales ou politiques.

1.3 Luttes anti-répression[modifier | modifier le wikicode]

Le slogan « Police partout, justice nulle part » est régulièrement repris dans les manifestations de gauche et d'extrême gauche, pour dénoncer les politiques répressives, qui développement l'arbitraire au détriment de l'État de droit, et qui sont d'autant plus nécessaires que la justice sociale est bafouée, et donc que les causes de révolte augmentent.

Un autre célèbre slogan contre la police est « La police nous protège, mais qui nous protège de la police ? »

2 Autres répressions[modifier | modifier le wikicode]

La répression peut aussi viser de nombreux autres groupes ou individus, sur d'autres bases que les critères politiques. Grossièrement, on peut distinguer la répression politique (injustifiable d'un point de vue démocratique) des autres cas de répression, a priori légitimes : répression des voleurs, des violeurs, des mafieux... Cependant, il faut nuancer cette séparation.

D'une part, les États profitent souvent des motifs légitimes pour pratiquer la répression politique, ou se doter de moyens de flicage pouvant servir à la répression politique.[V 2]

D'autre part, la répression est souvent moins efficace que d'autres méthodes, et même souvent inefficace, voire contreproductive.

Par exemple, la « guerre au trafic de drogue » est un cercle vicieux sans fin. Un coup de filet est toujours insuffisant pour mettre fin aux trafics : la rentabilité très élevée du secteur attirera immédiatement d'autres mafieux. En revanche, briser le monopole établi provoque une flambée de violences entre bandes rivales tentant de profiter de la situation, et fait baisser les prix, ce qui amplifie les dégâts sur la santé publique. Parmi les chercheur·ses (que ce soit en économie ou en santé publique), il fait consensus que des solutions basées sur la dépénalisation seraient plus efficaces.[V 3]

La répression des clients de la prostitution est aussi notoirement connue pour aggraver les risques (de violences, de maladies...) pesant sur les prostitué·es, car elle ne fait que les forcer à exercer davantage dans l'ombre et dans des conditions empirées.

3 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

Vidéos

- ↑ Tzitzimitl - Esprit critique, Le pouvoir de la force / noblesse et forces de l'ordre, 26 janv. 2019

- ↑ Blast, LOI NARCOTRAFIC : LE RN EN RÊVAIT, MACRON L’A FAIT, 30 mars 2025

- ↑ Stupid Economics, La FACE CACHÉE de la GUERRE contre la DROGUE 💉, 30 mars 2025

Textes

- ↑ Véra Nikolski, Lorsque la répression est un plaisir : le militantisme au Parti National Bolchévique russe, Cultures & Conflits 2013/1 (n° 89)

- ↑ Léon Trotski, Histoire de la révolution russe, 1930

- ↑ Victor Serge, Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression, mars 1925