Sociologie

La sociologie peut être définie comme la branche des sciences humaines qui cherche à comprendre et à expliquer l'impact de la dimension sociale sur les représentations (façons de penser) et les comportements (façons d'agir) humains. Ses objets de recherche sont très variés puisque les sociologues s'intéressent à la fois au travail, à la famille, aux médias, aux relations, aux rapports de genre (hommes/femmes), aux statuts et fonctions, aux religions, ou encore aux formes de cultures et d'ethnicités…

1 Principaux paradigmes[modifier | modifier le wikicode]

Etant donné la complexité de l'objet d'étude, les conditions de recherche limitées et déformées par le cadre matériel du capitalisme, et l'influence des idéologies bourgeoises, la sociologie est divisée en de très nombreux courants.

On peut regrouper ces multitudes de courants dans deux principaux paradigmes, qui étudient les phénomènes sociaux humains sous deux angles différents :

- Le paradigme holistique part du « social » et étudie comment il influe sur les consciences, en partant du principe que le « social » ne peut être réduit à la somme algébrique des états ou des comportements individuels. (On parle aussi de méthode « top-down », du haut vers le bas).

- Le paradigme atomistique part au contraire de l'individu et étudie comment il entre en relation avec d'autres individus. (Méthode « bottom-up », du bas vers le haut).

2 Sociologie, science et idéologie[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Sociologie marxiste[modifier | modifier le wikicode]

En tant que théorie d'analyse des sociétés humaines, le marxisme et plus précisément le matérialisme historique est en partie une sociologie. Trotski parlait de « marxisme, étape suprême de la pensée sociologique ».[1] Boukharine plaçait de même le marxisme sur le plan de la sociologie, réduisant le travail de l'historien à celui de collecter les faits :

« L'historien fournit les matériaux pour les conclusions et les généralisations sociologiques, parce que ces conclusions ne sont pas prises au hasard, mais tirées des faits historiques réels. La sociologie, à son tour, fournit le point de vue déterminé, les moyens de recherche, ou, comme on dit, la méthode de l'histoire. La classe ouvrière a sa sociologie prolétarienne à elle, connue sous le nom de matérialisme historique. »[2]

Ou encore, le trotskiste Jean van Heijenoort écrivait : « De la même manière que la médecine est fondée sur la physiologie, la politique marxiste repose sur la sociologie. »[3]

Cependant, le marxisme est interdisciplinaire, car il est au croisement de la sociologie, de l'histoire et de l'économie.

2.2 Sociologie et gauche[modifier | modifier le wikicode]

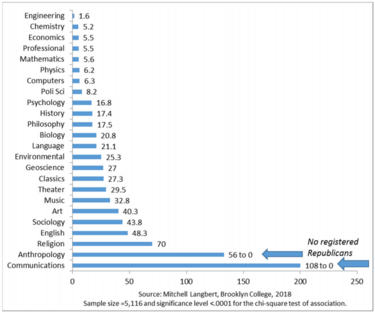

La grande majorité des sociologues sont de gauche. Les conservateurs s'en plaignent, et dénoncent un milieu biaisé, idéologique, etc.[4] En réalité c'est la nature même des faits sociologiques qui produit ce résultat : il est trop évident lorsque l'on étudie la sociologie que les idéologies justifiant l'ordre établi de façon grossière (méritocratie, racisme, sexisme...) sont fausses. Cela ne veut pas dire que les sociologues échappent totalement à l'idéologie dominante : en général ils sont plutôt de gauche réformiste que marxistes révolutionnaires. Ils n'échappent pas non plus aux biais sexistes.[V 1]

2.3 Autres sociologues[modifier | modifier le wikicode]

Max Weber, Emile Durkheim, Ernest Gellner, Norbert Elias, Eric Voegelin, Isiah Berlin, Arnold Toynbee.

2.4 Sociologie et linguistique[modifier | modifier le wikicode]

La langue étant une caractéristique importante de la culture, son étude par la sociologie est importante et souvent révélatrice de mécanismes plus généraux. Beaucoup de discriminations passent par la langue, que ce soit du racisme ou des formes plus atténuées de glottophobie. La socio-linguistique peut aussi étudier des phénomènes comme l'hypercorrection qui sont des marqueurs de distinction sociale.

2.5 Académisme, utilitarisme et militantisme[modifier | modifier le wikicode]

Si la sociologie reste encore largement une discipline universitaire en France, de nombreux sociologues sont aujourd'hui employés par des institutions publiques, des collectivités territoriales ou des entreprises privées à fin d'expertise ou de consultance. D'autres courants, comme le Mouvement Anti Utilitariste en Sciences Sociales (MAUSS), critiquent au contraire l'utilitarisme ou l'économisme de ces approches institutionnelles et les excluent du champ de la sociologie.

2.6 Sociologie et scientificité[modifier | modifier le wikicode]

2.6.1 Délimitation progressive[modifier | modifier le wikicode]

La sociologie s'est délimitée progressivement de la philosophie depuis le 19e siècle. Comme les autres sciences sociales, elle a suivi ce même chemin pris par les sciences naturelles avant elles, mais la rupture est moins nette. Un certain nombre d'intellectuels se considèrent comme philosophes et sociologues, surtout parmi celleux qui assument davantage un discours idéologique.

Même parmi les sociologues défendant l'idée qu'il s'agit d'une science, des visions assez différentes sur sa portée ont été défendues. Certains cherchent à dégager des invariants transhistoriques, d'autres estiment qu'elle peut seulement étudier des phénomènes au sein d'une société donnée. C'est le cas par exemple de Max Weber, qui a écrit que la sociologie, comme toute « discipline historique », construit des idéal-types qui se heurtent au « flux éternellement mouvant de la civilisation », et donc est vouée à rester une « science éternellement jeune »[5]. Dans cette optique il n'y a pas réellement de progrès dans la discipline.

L'usage des statistiques s'est progressivement répandu pour tenter d'objectiver des faits sociaux, mais tous les sociologues n'ont pas le même rapport à ces outils. Certains sont très sceptiques vis-à-vis des chiffres, soulignant les biais qui peuvent en fausser l'interprétation. D'autres estiment que les théories basées sur moins de données chiffrées sont encore plus susceptibles d'être biaisées.

2.6.2 Science non expérimentale[modifier | modifier le wikicode]

Il y a encore beaucoup de débats sur les critères de scientificité de la sociologie (et des sciences sociales en général), tout comme il y a des débats en épistémologie au sujet de « la méthode scientifique » en général. Certaines visions « à la Karl Popper » sont parfois défendues comme critère ultime, alors qu'elles sont considérées comme insuffisantes. En effet, si elles donnent une approximation de la méthode des sciences expérimentales, beaucoup d'autres sciences (y compris en sciences de la nature, comme la météorologie ou l'astronomie) ne sont pas des sciences expérimentales.

Le sociologue Jean-Claude Passeron[6] a élaboré sur la question de la méthode scientifique en sociologie :

- Le falsificationnisme de Popper n'est pas applicable pour la sociologie, car celle-ci ne propose pas de lois universelles. Contrairement à une théorie comme la gravitation, une théorie sociologique s'applique dans un contexte donné (une société organisée d'une certaine façon, donc en un lieu et une époque donnée).

- Le raisonnement sociologique est basé sur le langage courant (« raisonnement naturel »), et ne peut pas atteindre le niveau de formalisme logique de disciplines qui peuvent définir des variables clairement définies et mathématiser leurs théories.

- La robustesse d'une théorie peut être évaluée en la confrontant à davantage de données.

- Pour eux le principal risque risque de faire de la mauvaise sociologie est celui de faire des généralisations abusives, ce qui peut être fait de deux façons différentes :

- se livrer à une « herméneutique libre » (c'est-à-dire une interprétation de discours faite au doigt mouillé, sans confrontation à des données) ; le cas du postmoderne Michel Maffesoli est typique ;[V 2]

- céder à l'illusion de lois universelles (« illusion nomologique »), en fait trop abstraites pour être applicables, et masquées par une surenchère d'outils formels.

Bernard Lahire s'est également intéressé à l'épistémologie.[7] Issu du courant de Bourdieu, il en a cependant fait des critiques. Il considère qu'il a parfois trop généralisé ses théories à partir de trop peu d'exemples et d'enquêtes de terrain (par exemple dans La Domination masculine[V 1]). Cependant il souligne que la sociologie a progressé en scientificité depuis.[8] Contre Weber ou Passeron, Lahire défend l'idée qu'il est possible de dégager quelques invariants sociologiques, et que la délimitation n'est donc pas aussi nette avec les sciences de la nature.[V 3]

2.6.3 Opposition avec la biologie[modifier | modifier le wikicode]

La sociologie a historiquement accumulé des arguments très solides pour attaquer les discours réactionnaires fondés sur la « nature humaine », la « nature de la femme », la nature de telle ou telle « race », etc.

Cela a conduit certains courants dans la sociologie et dans les sciences sociales plus largement, à glisser vers une position selon laquelle tout est construction sociale, c'est-à-dire que tout ce qui est humain s'explique par la sociologie (constructivisme radical). Poussée à l'extrême, cette tendance en vient à être hostile par principe à toute explication autre, et donc à toute contribution d'une autre science, même si cette contribution se veut seulement partielle et articulée à la sociologie.

Des commentateurs opposent parfois la biologie à la sociologie, en attribuant à chacune des intentions idéologiques opposées. Il est clair que de telles intentions idéologiques ont existé et continuent d'exister. Par exemple, des biologistes réactionnaires ont élaboré des théories des races avec la justification des inégalités et des dominations impérialistes comme arrière pensée. Il arrive encore fréquemment que des biologistes soient biaisés par leur genre dans l'étude de caractéristiques sexuelles (chez l'humain ou même chez d'autres espèces).

Inversement, des biologistes accusent une partie des sociologues de nier toute prédisposition naturelle ou différence naturelle entre humains, en décrivant le nouveau-né comme une page blanche qui serait déterminée à 100% par les facteurs sociaux. Cela peut aussi être vu comme le débat : existe-t-il une nature humaine ou pas ?

On peut par exemple voir cette opposition dans le débat entre Chomsky et Foucault.[V 4] En tant que linguiste, Chomsky défend l'idée qu'il y a des mécanismes généraux inscrits dans nos cerveaux (donc des prédispositions biologiques) qui peuvent être repérés malgré la diversité des langages.

Dans les études de genre, le rejet des discours réactionnaires s'appuyant sur le naturalisme a conduit à fortement valoriser la sociologie, allant parfois jusqu'à un constructivisme jugé trop radical par certain·es.

En somme, certains accusent la biologie de faire du réductionnisme biologique, et d'autres accusent la sociologie de faire du réductionnisme social. En filigrane, certains accusent la biologie d'être de droite et d'autres la sociologie d'être de gauche.[V 5][V 2]

Si l'on n'est pas postmoderniste, il faut dépasser cette guerre des sciences, ce qu'essaient de faire certains[9][V 3]. Factuellement, même si la plupart des sociologues sont très à gauche, la plupart des biologistes le sont aussi. Il faut noter également que les femmes sont majoritaires parmi les biologistes aujourd'hui, ce qui limite les risques de biais liés au genre.

2.6.4 Post-modernisme[modifier | modifier le wikicode]

A partir des années 1960, et surtout des années 1990, une certaine tendance « postmoderne » s'est développée dans le milieu intellectuel de la philosophie, de la critique littéraire et artistique, et des sciences sociales les plus liées à la philosophie.

Cette catégorie est assez vague et regroupe des auteur·ices très différent·es, mais elle se caractérise par une tendance à douter de la raison et de l'objectivité en sciences, entre autre en raison des nombreuses instrumentalisations (idéologiques, politiques, impérialistes...) qui ont été faites des sciences et techniques au 20e siècle. Dans le domaine de la sociologie, cela s'est traduit par des tendances paradoxales :

- d'un côté une tendance à rejeter les explications « totalisantes », et in fine le poids des déterminismes et des structures, affaiblissant progressivement le marxisme, et même le structuralisme en général, au sein des sciences humaines ;

- de l'autre une tendance à voir des déterminismes sociaux dans toute science, utilisant y compris le marxisme pour exagérer le caractère bourgeois des sciences naturelles.

En réaction, de plus en plus de chercheur·ses en sciences de la nature ont considéré que ce sont les chercheur·ses en sciences sociales qui ont un biais idéologique les conduisant à disqualifier a priori certains résultats scientifiques, surtout ceux qui ne vont a priori dans leur sens. En face, beaucoup de sociologues (mais aussi épistémologues, etc.) reprochent à ces autres scientifiques de ne pas connaître les biais idéologiques, qui relativisent leur prétention à l'objectivité. Ce conflit est parfois nommé « guerre des sciences » (science wars).

D'un point de vue marxiste conservant une épistémologie matérialiste, il est nécessaire de s'opposer à la fois aux tendances réductionnistes de certains chercheurs qui peuvent nier les biais idéologiques, et à la fois aux tendances postmodernes, qui en viennent à nier toute possibilité de connaissance solide et donc in fine à nuire aussi au progrès social. Par ailleurs il est difficile et incohérent de défendre une sociologie structuraliste comme plus scientifique si dans le même temps on adopte un ultra scepticisme sur la méthode scientifique.

Plus largement, le manque de rigueur et de travail de terrain favorise ce type de dérive. Ainsi quelqu'un comme Bourdieu a critiqué le post-modernisme et le « constructivisme radical »[10], mais lui-même a été critiqué pour ses généralisations abusives[8], et une tendance à sur-valoriser les explications par la domination symbolique (par exemple dans La Domination masculine).[V 1]

2.6.5 Manque de rigueur et pseudo-sciences[modifier | modifier le wikicode]

Le postmodernisme, en niant toute objectivité scientifique, tend à rendre perméable à des discours pseudo-scientifiques.

Un exemple qui a mis en lumière cet aspect est l'affaire Sokal. En 1996, le physicien Alan Sokal propose un article à la revue de sociologie Social Text, chef de file du courant postmoderne. L'article, intitulé Transgresser les frontières : vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique, est volontairement du charabia utilisant abondamment des termes de physique, et, même si son argumentation ne repose sur rien, ses conclusions vont dans le sens de la ligne de la revue : relativiser la portée de la science au nom d'une critique de gauche. Il écrit ainsi que la science « ne peut pas prétendre à un statut épistémologique privilégié par rapport aux narrations contre-hégémoniques émanant de communautés dissidentes ou marginalisées ».

En 2001, l'astrologue Elizabeth Teissier soutient une thèse de sociologie intitulée Situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence fascination-rejet dans les sociétés postmodernes, et devient docteure en sociologie. Cela soulève une vague de protestations[12], y compris une pétition de 400 sociologues[13]. Mais de nombreuses personnalités s'expriment en soutien à Teissier, et parlent de « chasse aux sorcières ». En particulier, certains (comme Jean Ziegler) considèrent qu'il s'agit d'une attaque contre le courant de gauche postmoderne représenté par Michel Maffesoli, le directeur de thèse de Teissier.

Or ce courant n'est pas négligeable dans la sociologie française (autour de 30% selon certains), représenté notamment par la revue Sociétés. En 2015, deux sociologues ont proposé un article bidon à cette revue, parlant de l'Autolib comme « un indicateur privilégié d’une dynamique macrosociale sous-jacente : soit le passage d’une épistémê “moderne” à une épistémê “postmoderne” », et cet article a été accepté.[14][15]

En 2018, une autre affaire de canulars piège des revues de sciences sociales (« Grievance Studies Hoax »). Mais ces canulars (consistant en une série d'articles-pièges envoyés à des revues différentes) mélangent beaucoup de chose (des articles publiés par des revues peu sérieuses ne pouvant discréditer l'ensemble, des articles qui contenaient des extraits de Mein Kampf, mais des extraits trop neutres pour que cela pose en soi problème...), et ne permettent pas de prouver grand chose. Dans ce cas de figure, il s'agissait d'une attaque dirigée par deux conservateurs contre un champ progressiste (le canular était ciblé contre les études de genre).

3 Histoire de la sociologie[modifier | modifier le wikicode]

4 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

Vidéos

- ↑ Revenir plus haut en : 1,0 1,1 et 1,2 Grégoire Simpson, Pourquoi Bourdieu a fait de la m*rde avec La Domination Masculine ?, 5 mars 2023

- ↑ Revenir plus haut en : 2,0 et 2,1 Gregoire Simpson, Raisonnement sociologique - Part. 1 - Part. 2 - Part 3, oct. 2020 - mars 2021

- ↑ Revenir plus haut en : 3,0 et 3,1 Sciences Humaines, « Le social est très contraint par les propriétés biologiques », entretien avec Bernard Lahire, 23 janv. 2025

- ↑ Politikon, Y a t-il une nature humaine ? Le débat Chomsky-Foucault, 6 mai 2024

- ↑ Homo fabulus, Peut-on être de gauche et aimer la biologie du comportement humain ?, 25 octobre 2022

Textes

- ↑ Trotski, Nos tâches politiques, 1904

- ↑ Nikolaï Boukharine, La théorie du matérialisme historique, 1921

- ↑ Jean van Heijenoort, L'Algèbre de la Révolution, 18 février 1940

- ↑ Mitchell Langbert, Homogenous: The Political Affiliations of Elite Liberal Arts College Faculty, Academic Questions, National Association of Scholars, Summer 2018

- ↑ Max Weber, L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociale, 1904

- ↑ Jean-Claude Passeron, Le Raisonnement sociologique : un espace non poppérien de l'argumentation, 1991 (édition refondue et augmentée : Albin Michel, 2006)

- ↑ Bernard Lahire, L'esprit sociologique, Paris, La Découverte, 2005

- ↑ Revenir plus haut en : 8,0 et 8,1 La fabrication sociale d’un individu, Entretien avec Bernard Lahire, La vie des idées, 24 novembre 2009

- ↑ « Vers une science sociale du vivant », de Bernard Lahire : comment sortir les sciences sociales du marasme, Le Monde, 8 janvier 2025

- ↑ Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité : Cours du Collège de France 2000-2001, Paris, Raisons d'Agir, 2001

- ↑ Le maffesolisme, une « sociologie » en roue libre. Démonstration par l’absurde, revue Zilsel, Mars 2015

- ↑ Christian Baudelot, Roger Establet, La sociologie sous une mauvaise étoile, Le Monde, 18 avril 2001

- ↑ Pétition des sociologues contre l'enregistrement de la thèse d'Elizabeth Teissier. Liste des signataires.

- ↑ Blaise Magnin, Michel Maffesoli, « expert » sociologique de pacotille, Acrimed, 27 mars 2015

- ↑ Deux sociologues piègent une revue pour dénoncer la « junk science », Le Monde, 10 mars 2015