Mitterrand et le tournant de la rigueur

La victoire de Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981 suscite un grand espoir dans l'électorat socialiste et communiste et dans le mouvement ouvrier. Mais rapidement, les quelques mesures sociales cèdent la place au tournant de la rigueur, c'est-à-dire à une politique plus brutalement pro-capitaliste. Des ministres PS et PC ont mené des attaques contre les salaires, rogné des services publics, cautionné des vagues de licenciements, ouvert la voie au racisme d'État... Cela conduira à une profonde démoralisation, et à plus long terme au recul des organisations de gauche, de la conscience de classe, et à une montée de l'extrême droite.

1 Contexte[modifier | modifier le wikicode]

Depuis l'instauration de la Ve République en 1958, la gauche n'avait jamais été au pouvoir.

Le Parti socialiste, qui était dans les années 1960 très affaibli et nettement derrière le PC, avait connu une refondation en 1969.

François Mitterrand, vieux politicien bourgeois (au passé vichyste), en avait pris la tête dans l'idée d'en faire la force hégémonique à gauche, appelant à l'union de la gauche et maniant les formules "radicales" pour capter tout un électorat sur sa gauche.

« Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi (...), avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. »[1]

Le dirigeant socialiste Gilles Martinet avoua plus tard à ce propos :

« Et le voilà qui commence à évoquer la rupture avec le capitalisme et la lutte de classe. Alors, quand il le faisait, je dois dire que je regardais mes souliers, parce que la sincérité ne débordait pas de ce genre de propos. »[2]

En 1972 est signé le « programme commun de gouvernement » avec le PC et les radicaux de gauche. Le lendemain de la signature de cette alliance, Mitterrand explique devant l'Internationale socialiste :

« Notre objectif fondamental, c'est de refaire un grand parti socialiste sur le terrain occupé par le PCF lui-même afin de faire la démonstration que, sur les cinq millions d'électeurs communistes, trois millions peuvent voter socialiste. »[3]

Il fallut bien tout le poids du PCF pour faire passer Mitterrand pour un ami des travailleur·ses. Et les militant·es du PCF, finalement convaincus par leur direction, distribuèrent massivement le Programme commun, dans les usines, les quartiers, les lycées, et ne toléraient aucune critique contre Mitterrand. Ce fut le programme politique le plus diffusé au 20e siècle en France.[4] En miroir des illusions dans la classe ouvrière, une grande partie de la bourgeoisie avait une peur très exagérée de cette union de la gauche. La famille Bettencourt mit préventivement sa fortune à l'abri à l'étranger, en signant un accord avec le groupe américano-suisse Nestlé, en 1974.[5] Néanmoins Mitterrand était déjà lié à certains « patrons de gauche » comme Jean Riboud, qui appela à voter pour lui en 1974, ou le publicitaire Jacques Séguéla, qui participe à sa communication dès la campagne de 1977.

Aux présidentielles de 1974, Mitterrand obtient en tant que candidat PS-PC-MRG un score de 43% (49% au second tour). Pendant ces années, le PS parvient à attirer à lui toute une frange militante ou sympathisante issue de l'après 1968, notamment en se montrant plus capable de surfer sur des revendications émergentes (féminisme, écologie, régionalisme, peur de l'arme atomique...) que le PC pris dans la sclérose stalinienne.

Lors des élections municipales de 1977, le PS passait devant le PC, remportant 81 villes de plus de 30 000 habitants alors que le PCF n'en remportait que 72. Ces résultats confirmaient ceux des élections cantonales de l'année précédente qui avaient vu le PS, avec 26 % des voix, dépasser le PC, qui ne récoltait que 23 %.

Le PC tenta de regagner en visibilité en rompant l'union de la gauche, en prenant prétexte de la rediscussion du Programme commun et en dénonçant le nombre insuffisant de nationalisations prévues et le montant du SMIC[6], ou encore en accusant le PS d'être atlantiste[7].

Aux législatives de 1978, encore gagnées par la droite, le PS obtient 104 sièges de députés contre 86 pour le PCF. La droite l'emporta largement et le PCF, sur la défensive, passait pour responsable de la défaite de la gauche. Pendant le mouvement de 1978-1979 contre les fermetures d'usines sidérurgiques en Lorraine, Mitterrand promet qu'avec lui il n'y aura plus un seul licenciement (Il confirmera ce serment, fraîchement élu président, sur les marches de l'hôtel de ville de Metz en 1981).

2 Campagne électorale[modifier | modifier le wikicode]

Aux présidentielles de 1981, alors que le PS et le PC se présentent séparément, Mitterrand l'emporte à la surprise générale. Cela suscite alors beaucoup d'espoirs dans l'électorat populaire. Il est élu au second tour avec 72% des votes ouvriers. Dans ces années-là, les effets du ralentissement économique commençaient à peser lourdement, avec des secteurs industriels entiers en déclin (mines, sidérurgie...) une forte montée du chômage, une hausse des prix dépassant les 10% par an. Mitterrand prétendait « Changer la vie, ici et maintenant ».[2] Le soir du 10 mai, de nombreux électeurs de gauche manifestèrent leur joie, place de la Bastille, pendant que la fin du règne de la droite ouvrait une période radicalement nouvelle.

Mitterrand cherchait à rassurer entre les deux tours avec ses affiches bleues « La force tranquille »[8], tandis que la droite hurlait au danger d'une coalition « socialo-marxiste » avec le PCF et prévenait que s'il passait les chars soviétiques entreraient le lendemain en France.[9] Si peu de gens prenaient ces outrances au sérieux, une grande partie pensaient qu'il y aurait un changement profond dans le pays. Georges Marchais avait menacé, parlant de l'impôt et des revenus : « Au-dessus de quatre millions, je prends tout ! » ?[10] Dès l'élection de Mitterrand, la Bourse s'affolait, le franc dégringolait sous la spéculation, et des riches fuyaient avec des valises de billet en Suisse (nommés par dérision les « yacht people »).[11]

3 Mise en place du gouvernement PS-PC[modifier | modifier le wikicode]

Alors que le PS est assez fort pour gouverner sans le PC, Mitterrand décide de donner 4 ministères (secondaires) aux communistes, pour s'assurer qu'il n'aura pas de pression sur sa gauche. Il confia à l'homme de droite Chaban-Delmas :

« J'ai besoin des communistes, je vais les utiliser, je vais continuer à les réduire. À moins qu'ils ne reçoivent un ordre de Moscou, ils ne rompront pas. Ils ne vont pas bouger. Je les aurai à la main, au moins jusqu'aux municipales »[12]

Dans un contexte de regain de guerre froide, Mitterrand dut rassurer les États-Unis. Il expliqua au vice-président George Bush que la participation d'un Parti communiste affaibli était « le moyen (...) de ramener le communisme à son vrai niveau ».

Mais les portefeuilles confiés au PCF sont secondaires. Les postes clé (premier ministre Mauroy, ministre de l’économie Delors, ministre du plan Rocard) étaient non seulement réservés par le PS, mais confiés à des représentants de l’aile droite du PS pour bien s’assurer qu’aucune amorce de rupture avec l’ordre capitaliste ne serait engagée.

4 Premières mesures[modifier | modifier le wikicode]

Le gouvernement Mauroy commença à appliquer les premières mesures de son programme : la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, la suppression de la peine de mort. Une vague de nationalisations eut lieu, touchant la quasi totalité de la finance, et un tiers de la grande industrie.

Tout cela se produisait sur fond de calme de la lutte des classes. Beaucoup faisaient confiance au PS qui assurait que la transformation se ferait à partir des institutions. D'autant plus que de nombreux socialistes affichaient une certaine détermination. Ainsi au congrès du PS de septembre 1981, Paul Quilès menaça ainsi des banquiers accusés de saboter les nationalisations : « Il ne faut pas se contenter de dire, de façon évasive, comme Robespierre à la Convention, le 17 Thermidor 1794, des têtes vont tomber. Il faut dire lesquelles et le dire vite. »[13] Sur quoi, l'homme de droite François d'Aubert menaça d'émigrer au Lichtenstein.

4.1 Coup de pouce salarial[modifier | modifier le wikicode]

Le fond de la justification économique des mesures sociales auprès de l'opinion bourgeoise était qu'il fallait opérer une relance de la consommation en augmentant le pouvoir d'achat (relance keynésienne). L'augmentation des revenus pour les travailleur·ses les plus pauvres a été réelle au début, même si elle doit être relativisée :

- Augmentation du SMIC de 10% en juin 1981 (qui revient à 5%, car il y avait déjà une hausse prévue pour compenser la hausse officielle des prix). L'année suivante, le « coup de pouce » fut de 4 %. En tout, il augmente de 40% entre juin 1981 et mars 1983, avec 10 % corrigé de l’inflation.[14]

- Ces coups de pouce ne concernaient que les salariés au SMIC, qui, à l'époque représentaient moins de 5 % des salariés, et le gouvernement avait insisté pour que cette hausse ne se répercute pas sur les autres salaires.

- Revalorisation de 50% en deux fois des allocations familiales.

- Il faut rappeler que l'inflation est restée à environ 10% les deux années suivantes, et le gouvernement lui-même y a fortement contribué, augmentant les taxes et les tarifs des services publics. En moins de deux ans, il a augmenté les tarifs de l'électricité de 26 %, ceux du gaz de 24 %, ceux de la SNCF de 20 %... Il a augmenté les taxe sur les tabacs de 22 %, a doublé la taxe sur les assurances automobile, a augmenté deux fois les taxes sur l'essence, etc. Sans oublier les deux dévaluations du franc en un an, qui ont contribué à rogner encore le pouvoir d'achat. Dans ces conditions, le pouvoir d'achat de la population laborieuse n'a pas augmenté, et beaucoup ont même vu leur niveau de vie reculer, en particulier les retraités dont les pensions ont été revalorisées bien moins que la hausse des prix.

- Création de 160 000 postes de fonctionnaires entre 1981 et 1983

Le ministre socialiste de l'Économie, Jacques Delors, avec sa morgue de haut fonctionnaire, a reconnu que les mesures prises en faveur des travailleurs ne sont que des aumônes : « La gauche ne peut pas arriver au pouvoir sans prendre quelques mesures pour ses électeurs qui sont les plus défavorisés du pays. »

Dès l'automne 1981, les hommes du pouvoir parlaient du recentrage nécessaire de la politique du gouvernement. Parti faire en janvier 1982 une tournée dans de grandes entreprises pour vanter sa politique et annoncer ses prochaines ordonnances, Mauroy prêcha la nécessité de relever les défis industriels, la nécessité de produire mieux et plus, de faire des efforts. Si cela pouvait apparaitre obscur et flou pour les travailleurs, la ligne était claire pour le patronat.

4.2 39 heures[modifier | modifier le wikicode]

Le gouvernement Mauroy promulguait donc en ce début 1982 un certain nombre d'ordonnances. Celles-ci avaient un volet sur la réduction du temps de travail. Mitterrand avait promis 35 heures, on dut se contenter des 39 heures dont l'indemnisation complète n'était pas prévue et restait à négocier avec les employeurs. Venait ensuite la 5e semaine de congés payés, mais celle-ci devait se mettre en place après négociations, et les employeurs pouvaient reprendre en échange tout ou partie de ce qui existait sous forme de jours de congés, voire de pauses. Et puis surtout, le gouvernement Mauroy en profitait pour effectuer une modification importante du droit du travail, que la droite n'avait même jamais osé évoquer, en remettant en cause le principe du calcul du temps de travail sur la semaine. Pour la première fois, ces ordonnances, certes dans le cadre de négociations, histoire de faire passer la pilule, instituaient la possibilité de mettre en place la flexibilité des horaires, mettant ainsi les travailleurs à la disposition de leur patron tout au long de l'année, sans que celui-ci n'ait même d'heures supplémentaires à payer.

Ce sont les travailleurs qui, en s'invitant directement dans le débat, allaient priver le patronat du bénéfice de ce gros cadeau du gouvernement de gauche. En effet, en réaction aux appétits des patrons lors des négociations qui s'ouvraient en février 1982 pour la mise en place de ces mesures, des grèves, parfois très dures, éclatèrent dans le pays. De la métallurgie à l'automobile jusqu'aux employés de supermarché, bien des secteurs connurent des réactions de protestation souvent spontanées, qui mettaient parfois des milliers de travailleurs en mouvement. Cela inquiéta le patronat et le gouvernement. Mitterrand annonça que le passage aux 39 heures serait partout indemnisé à cent pour cent. Quant au patronat, il préféra repousser la mise en place de la flexibilité à plus tard.

4.3 Retraite à 60 ans[modifier | modifier le wikicode]

En mars 1982, la retraite à 60 ans fut acquise. C'était la concrétisation d'une revendication du mouvement syndical, qui qualifiait la retraite à 65 ans de « retraite pour les morts » car bien des travailleurs n'atteignaient pas l'âge de la retraite. Mais elle ne coûta rien au patronat, car à cette époque, les caisses de retraites étaient pleines (grâce aux cotisations des travailleur·ses, encore assez peu nombreux à être au chômage).

4.4 Subventions au patronat[modifier | modifier le wikicode]

Si le gouvernement avait augmenté modestement le pouvoir d'achat, il ne croyait probablement pas solidement dans le pouvoir de la politique de la demande, puisqu'il a dans le même temps augmenté le levier de la politique de l'offre. Ainsi il a arrosé le patronat de subventions et d'exonérations, doublant presque les sommes que Giscard avait prévues de donner en 1981. Le gouvernement prétendit, là aussi, que cela allait créer des emplois et suppliant en vain les patrons de bien vouloir jouer le jeu. Il se condamnait à ne pouvoir que supplier, car il n'a jamais contesté le pouvoir du patronat sur l'économie, et s'en est même défendu à de multiples reprises.

Le droit de veto sur les licenciements, prévu dans le projet socialiste, disparut des lois Auroux, censées donner des droits d'intervention aux syndicats et aux travailleur·ses. Les lois Auroux, avoua le ministre communiste Fiterman, « n'ont en rien été une prise de pouvoir des salariés dans l'entreprise ». Au contraire, en ouvrant la possibilité aux syndicats de signer des accords qui dérogeaient aux lois et aux règlements en vigueur, elles faisaient une entaille dans la hiérarchie des normes limitant la concurrence entre travailleur·ses.

La gauche au pouvoir a mené la politique du capital pendant qu'elle demandait aux travailleurs de la patience. Les impatients furent sommés de laisser le gouvernement gouverner et, comme l'heure était à l'unité, les mécontents furent accusés de faire le jeu de la droite par les militants socialistes et communistes. Mauroy lui-même le résumait crûment :

« Les chefs d'entreprise comprendront-ils que la gauche au pouvoir apporte aux entrepreneurs ce que la droite n'a jamais pu leur assurer : un climat social de négociation et non d'affrontement ? »

4.5 Nationalisations[modifier | modifier le wikicode]

En 1982, le gouvernement compléta la nationalisation des banques et du crédit, qu'avait opérée De Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale, soit 29 banques et 2 sociétés financières Paribas et Suez. À cela s'ajouta la nationalisation de 5 grands groupes industriels : Saint-Gobain, Péchiney-Ugine-Kuhlmann, Thomson, CGE et Rhône-Poulenc. 700 000 salarié·e·s passèrent du secteur privé au secteur public. Environ un quart de la valeur ajoutée (et près de la moitié du capital productif) des entreprises était sous le contrôle de l’État.[14]

La droite protesta, pour le principe et pour faire monter les enchères. Le gouvernement de gauche accepta de bonne grâce de majorer à plusieurs reprises le montant des indemnisations qui dépassa largement la valeur des actions. Bien loin de se voir expropriés, les actionnaires et la grande bourgeoisie en tirèrent un superbénéfice inespéré. On évalue cette manne, avec les intérêts servis, à un total de près de 90 milliards de francs de l'époque, l'équivalent du déficit budgétaire de 1980. Cela permit aux grands bourgeois possesseurs de ces entreprises, non pas de procéder à des investissements productifs, mais de réaliser des placements financiers. La spéculation, en particulier à la Bourse, connut un nouvel essor avec tous ses effets néfastes. Quant à la dette de l'État, elle s'alourdit d'autant. Le tout allait être présenté sous forme de note à payer, avec les mesures d'austérité à venir.

Les entreprises publiques industrielles devaient servir à « mieux irriguer le tissu industriel en amont et en aval » comme le préconisait Jacques Delors, grâce à des contrats passés à prix d'amis. L'utilisation des entreprises publiques comme vaches à lait pour le privé est l'un des nombreux moyens dont l'État dispose pour soutenir les profits de la bourgeoisie.

La nationalisation des banques, quant à elle, n'avait pas comme objectif de rationaliser et de rendre utile pour la bonne marche de l'économie la circulation de l'argent. Il n'y eut jamais la volonté d'unifier en un tout cohérent l'ensemble du système financier en créant une seule banque centralisant les capitaux disponibles pour agir efficacement. Les grandes banques nationalisées restèrent concurrentes et opaques, continuant à servir les affaires privées et parfois douteuses des grands bourgeois. Elles leur prêtaient de l'argent bon marché, voire gratuitement, sans exiger toujours de garantie. Le scandale du Crédit lyonnais, qui éclata un peu plus tard, illustra ces pratiques.

La plus grande fierté du parvenu Bérégovoy, qui avait comme chef de cabinet un affairiste, Alain Boublil, qui fera scandale dans les années qui suivront, était, comme il s'en vantait, d'avoir pu donner un nouvel envol à la Bourse grâce à l'argent facile que ce gouvernement de gauche déversait sans compter dans la poche des bourgeois, encourageant la spéculation à tout va... et en le faisant payer cher à toute la population. C'est ce que Mauroy appelle élégamment aujourd'hui avoir eu le courage de mettre les mains « dans le cambouis »...

La nationalisation des grands groupes industriels rendit un autre service à la bourgeoisie : elle transféra à l'État la charge sociale, économique et financière de la restructuration de ces géants de l'industrie, dont la profitabilité avait beaucoup diminué.

5 Le marché et la contrainte extérieure[modifier | modifier le wikicode]

La relance keynésienne, promettant de relancer le capitalisme dans une dynamique gagnants-gagnants entre exploiteurs et exploités, est une chimère. L'augmentation des salaires sans toucher au pouvoir des patrons et du marché conduit à une baisse de la rentabilité, et donc de la croissance. Même quelques nationalisations sont insuffisantes pour amorcer une transition communiste et sortir du mode de production capitaliste. Les entreprises publiques ne peuvent alors que se soumettre aux règles du jeu du capitalisme, et donc fonctionner comme des entreprises capitalistes privées.

Dans un premier temps, la croissance a été stimulée mais celle-ci s’est très rapidement révélée déséquilibrée et insoutenable : panne de l’investissement, creusement rapide du déficit commercial. Le gouvernement se heurtait de plein fouet à la « contrainte extérieure » : la baisse de la compétitivité par rapport aux concurrents internationaux, la fuite des capitaux et la spéculation contre le franc battaient leur plein. [14]

Le gouvernement ne s'est à aucun moment donné les moyens de contrôler les échanges extérieurs et les mouvements de capitaux, nécessaires pour ne plus subir la concurrence. Au contraire à cette période, la mondialisation néolibérale était en voie de renforcement, à l'échelle internationale et européenne en particulier. Les discussions sur la création de l'Union européenne (avant tout un marché commun) étaient déjà en cours, et un pas important vers elle sera d'ailleurs fait sous Mitterrand, l'Acte unique de 1986.

Sur le plan monétaire, l'instabilité des monnaies est grande depuis les années 1970, et les capitalistes les plus actifs à l'international réclamaient une stabilisation. Des tentatives fragiles de coordination monétaire européennes avaient été mises en place depuis 1972 (Serpent monétaire européen) puis 1979 (Système monétaire européen), mais les dévaluations opérées sous Mitterrand le remettent en question.

Le débat au sein du PS entre l'aile gauche (réformiste) et l'aile droite (déjà social-libérale), a notamment pris la forme d'un débat entre partisans de mesures protectionnistes et partisans d'un saut qualitatif vers le marché commun, dans l'espoir d'un capitalisme européen plus fort. Ce sont les « pro-européens » qui ont gagné. Avec le temps et le profond afaiblissement du mouvement ouvrier, ce débat s'est beaucoup appauvri en débat « pour ou contre l'Europe », le PS faisant passer son néolibéralisme pour de l'internationalisme.

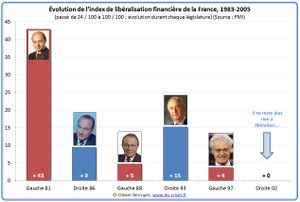

6 Tournant de la rigueur[modifier | modifier le wikicode]

6.1 Le blocage des salaires[modifier | modifier le wikicode]

En juin 1982, un an à peine après l'élection de Mitterrand, c'était le « tournant » de la rigueur. Lionel Jospin, qui remplace Mitterrand comme premier secrétaire du PS, prétend qu'il s'agit d'une « parenthèse libérale ». Elle ne se refermera jamais.

Face à l'inflation, la gauche décida d'une mesure que Giscard n'osa jamais prendre : le blocage des salaires pendant quatre mois, accompagnée d'un blocage des prix tout à fait théorique, d'autant que le gouvernement augmentait lui-même le prix de l'essence. De juillet à fin octobre, toutes les augmentations prévues dans les entreprises furent annulées. Et à la sortie du blocage, Mauroy décrocha les salaires de la hausse des prix, par la désindexation, « obtenue sans une grève », commenta avec satisfaction le socialiste Jacques Delors. L'indexation des salaires sur les prix fut décrétée « illégale ». Cela a été un rude coup pour le pouvoir d'achat des travailleurs. Au fil des années, les salaires ont perdu de plus en plus de terrain par rapport aux prix, pour le plus grand profit du patronat.

Sous la droite, ces décisions auraient provoqué des réactions, mais Mauroy avait certains atouts, comme il le confirma ultérieurement : « Je me disais : on casse l'inflation, les syndicats vont grogner mais je vais les tenir »[12]. Ce qui était parfaitement juste car, pendant la préparation de la politique de rigueur, la CGT a fait croire que Mitterrand poursuivait sa politique « dans le sens des réformes engagées »[15]. La CFDT, pour sa part, approuva totalement et sans état d'âme les mesures de rigueur. Quant aux ministres PCF, les prétendus alliés des travailleurs dans le gouvernement, voilà comment le ministre Marcel Rigout résuma ultérieurement leur action :

« L'austérité passe sans problème. Le parti n'est pas effleuré par l'idée de quitter le gouvernement et L'Humanité continue de se comporter comme un journal officiel »[12].

Ces ministres restaient bien calés dans leur fauteuil, Fiterman se consacrant à des dossiers aussi déterminants que la défense du Concorde, le TGV et les ronds-points avec priorité à gauche. Mais les militants du parti, eux, étaient désorientés.

6.2 Plus de mesures d'austérité[modifier | modifier le wikicode]

Le ministre PCF de la Santé, Jack Ralite, introduisait en 1983 le forfait hospitalier, c'est-à-dire un prélèvement de 20 francs par jour d'hospitalisation. Les cadres du parti durent convaincre les militants de défendre une mesure aussi impopulaire : « Quand vous êtes chez vous, vous payez vos repas ? C'est la même chose à l'hôpital », en niant que cette mesure rendait l'hospitalisation plus difficile pour les milieux modestes.

6.3 Vague de lienciements[modifier | modifier le wikicode]

L'État PS-PC fut le premier licencieur. Le ministre de l'Économie, Jacques Delors, disait vouloir « donner aux entreprises publiques les moyens d'être compétitives et puissantes sur le marché mondial, qui est leur marché naturel, face à leurs concurrents internationaux. Cela se traduira par un cahier des charges au service d'objectifs dictés par le marché. »

Des milliers de licenciements, des fermetures d'usines furent immédiatement annoncés. Les deux géants de l'industrie, Saint-Gobain et Péchiney-Ugine-Kuhlmann, allaient connaître une véritable saignée. Pendant des mois, des années, les militants des syndicats, du PCF et du PS, avaient affirmé que les nationalisations permettraient de garantir les emplois et même de développer les entreprises. Dans les faits, des milliers de travailleurs furent licenciés, pendant que les fermetures d'usines transformaient en désert industriel des régions entières. Et c'était le gouvernement Mauroy, avec ses ministres communistes, qui se chargeait de ce que lui-même appellera « le sale boulot ».

C'est donc bien à tous les niveaux que ces nationalisations furent une très bonne affaire pour la bourgeoisie. Les investissements nécessaires furent payés par l'augmentation des impôts, y compris la TVA, essentiellement payés par la population laborieuse.

Le gouvernement, après avoir montré de quoi il était capable dans les entreprises sous son contrôle, cautionna explicitement les plans de licenciements dans le privé.

En 1983, il soutient le patronat de Renault, puis de Peugeot, lequel imposa 1 900 licenciements à son usine de Talbot-Poissy, fin 1983. Quand les ouvriers se mirent en grève et occupèrent l'usine, le gouvernement envoya les CRS pour les déloger. La grève Talbot resta isolée, mais fut suivie et commentée dans le pays par les travailleurs. Le ministre communiste Jack Ralite, passé de ministre de la Santé au poste annexe de l'Emploi, après avoir déclaré qu'il n'accepterait aucun licenciement, qualifia d'« acquis intéressant » l'accord qui entérinait ces licenciements.

Puis ce fut le plan acier annoncé en mars 1984 : 21 000 emplois supplémentaires supprimés après les dernières saignées de 1978-1979 qui venaient à peine de s'achever. La colère, le désespoir se mêlaient au sentiment de trahison. Mitterrand lui-même avait promis aux sidérurgistes qu'il ne permettrait plus aucune suppression d'emploi dans la sidérurgie.

En avril 1984, 150 000 travailleurs manifestaient en Lorraine, des affrontements très violents se produisaient avec la police, des portraits de Mitterrand étaient brûlés, la permanence du PS mise à sac à Longwy.

6.4 Dissonnance totale des bureaucrates PCF et CGT[modifier | modifier le wikicode]

Les syndicats encadrèrent fermement une grande marche de la sidérurgie sur Paris, le 13 avril, mais sous forme d'enterrement. Comme depuis 1981, encore une fois, les dirigeants syndicaux, qui se voulaient les défenseurs de leurs amis au gouvernement, firent tout pour que cette colère ne converge pas dans un mouvement puissant du style de celui de 1979.

Marchais pris part à la manifestation de Paris en critiquant le plan acier, pendant que ses camardes ministres manifestaient leur solidarité gouvernementale. Jean-Claude Gayssot, le numéro deux du parti, rendit visite aux travailleurs en Lorraine, les assurant que tout serait mis en œuvre pour s'opposer au plan acier, le jour même où les députés du PCF votaient la confiance au gouvernement sur sa politique industrielle. L'Humanité titra : « Nous sommes au gouvernement et avec les travailleurs »...

7 La fin de la présidence Mitterrand (1984-1995)[modifier | modifier le wikicode]

7.1 La défaite électorale de 1984[modifier | modifier le wikicode]

La désaffection pour le gouvernement d'union de la gauche apparaît brutalement lors des élections européennes de juin 1984. L'union de la droite l'emporte avec 43%, le PS chute à 21% et le PCF à 11%. Le FN fait sa première percée avec 11%.

Le PCF sentant la menace pesant sur lui décida de ne pas accepter de nouveau portefeuille ministériel dans le gouvernement Fabius (au regret de certains dirigeants, en particulier les anciens ministres).

7.2 Université et Ecole privée: la réaction en force[modifier | modifier le wikicode]

En 1983, un mouvement étudiant dirigé par la droite et l'extrême droite emerge dans les universités les plus élitistes[16], contre la fin de la sélection à l'entrée. La réforme passe, mais le gouvernement et surtout Alain Savary (ministre de l'Education nationale), qui porte le projet, en sort affaibli.

Or une épreuve de force nettement plus tendue s'engage aussitôt. Le programme de Mitterrand comportait la promesse d'un « grand service public unifié et laïque », une revendication historique de la gauche (des radicaux jusqu'au mouvement ouvrier), dirigée contre l'enseignement privé, en particulier catholique. Cela faisait partie de ces mesures qui ne remettent pas en cause les intérêts matériels de la bourgeoisie, et qui aurait donc théoriquement pu être facilement mises en place. Mais il s'est produit ce qui s'est souvent produit dans ce cas : un gouvernement de gauche qui perd sa base populaire par ses mesures anti-sociales n'ose plus se confronter radicalement à la réaction.

En mai 1982, environ 200 000 partisans de l'école laïque, impatientés, manifestent pour réclamer la nationalisation des écoles privées. Pendant deux ans, sous la pression, Savary prépara un projet de loi déjà très en retrait par rapport aux engagements de Mitterrand. Mais c'était encore trop pour les réactionnaires. La droite se saisit de l'occasion pour battre le rappel de ses troupes sur le thème de « la liberté d'enseignement » et de la lutte contre le « totalitarisme marxiste ». Ce fut un succès, avec une grande manifestation de plus d'un million de personnes à Paris, en juin 1984.

Le gouvernement de gauche retira sa loi sur l'école pendant l'été 1984. Il battait honteusement en retraite, renforçant ainsi le camp de la droite.

Des catégories sociales plus ou moins réactionnaires avaient déjà bataillé contre le gouvernement de gauche : les policiers, les médecins, les agriculteurs, les transporteurs routiers et autres milieux patronaux. Il reste qu'en allumant la querelle scolaire, la gauche a donné les moyens à la droite de fédérer ces mécontentements autour de revendications politiques dirigées contre le gouvernement de gauche.

7.3 Poursuite des attaques contre les travailleur·ses[modifier | modifier le wikicode]

Le gouvernement Fabius de 1984 à 1986 poursuivit, sans les ministres communistes, la même politique anti-ouvrière que le gouvernement précédent, et le chômage monta inexorablement. En 1986, Il atteignait 10 % de la population active contre 6 % en 1981. 2,5 millions de travailleurs étaient au chômage : 1 million de plus qu'en 1981.

7.4 Première cohabitation[modifier | modifier le wikicode]

Sans grande surprise, la droite remporte les élections législatives de 1986. Cela produit alors une situation inédite dans la 5e République : une « cohabitation » entre le président PS et le gouvernement Chirac. En choisissant cette cohabitation (au lieu par exemple de démissionner), Mitterrand contribue encore plus à diffuser l'idée qu'au fond, gauche et droite ne sont que nuances, donc finalement que la collaboration de classes est possible.

Chirac privatisa une bonne partie des entreprises qui avaient été nationalisées, en les vendant quasi gratuitement (alors qu'elles avaient été rachetées au prix fort). Derrière le bras d'honneur fait aux adversaires PS, il s'agissait en fait d'une mesure que le PS lui-même aurait fini par prendre, même s'il était plus difficile pour lui de l'assumer. En effet, après avoir été brutalement restructurées, ces entreprises étaient maintenant des sources de profits garanties.

La droite se déconsidéra à son tour rapidement, si vite et si complètement que lors des élections présidentielles et législatives de 1988, Mitterrand fut réélu avec une majorité de gauche au Parlement, en se servant du slogan sommaire mais efficace « Au secours, la droite revient ! » La peur de la droite sera désormais le principal argument électoral de la gauche... faute de mieux.

7.5 Retour de la gauche, même politique[modifier | modifier le wikicode]

Une nouvelle période de cinq ans de gouvernement de gauche s'ouvrit. Comme de 1984 à 1986, le PCF, tout en faisant partie de la majorité et soutenant le gouvernement, resta à l'extérieur.

Ce retour ne fut marqué par aucune explosion de joie dans les milieux populaires et ne souleva aucune espérance. Les travailleurs allaient pouvoir vérifier qu'avec le nouveau gouvernement en place, quel que soit son étiquette, c'était pire qu'avant. Ce qui a continué à marquer la situation, c'est la continuation de la crise du système capitaliste, avec un chômage de masse qui allait toucher 3,3 millions de personnes en 1993. Et jusqu'au bout, la gauche avec ses chefs successifs, Rocard, Cresson, Bérégovoy, mena ouvertement, sans même essayer de donner le change à la classe ouvrière, la politique voulue par les grands trusts et les grandes banques. Ce qui reste de cette période : c'est la CSG de Rocard qui a ouvert la voie aux dizaines de milliards de réductions de cotisations sociales pour les patrons ; c'est encore le RMI, qui institutionnalisait la misère pour les chômeurs de longue durée ; c'est ce Rocard qui a préparé le rapport sur les retraites que la droite allait reprendre à son compte deux ans plus tard pour mener l'offensive frontale contre celles-ci ; ce sont les déclarations de Rocard justifiant la chasse aux immigrés en lançant : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », qui sert de leitmotiv aujourd'hui à la droite.

Puis ce fut Cresson, arrogante et vulgaire, se vantant d'expulser les immigrés par charter, ces charters qu'on appelait « les charters de la honte », inaugurés en 1986 par Pasqua, ministre de l'Intérieur de Chirac, et à propos desquels elle se permettait de plaisanter de façon odieuse :

« Les charters, ce sont des gens qui partent en vacances à des prix inférieurs. Là ce sera totalement gratuit et ce ne sera pas pour des vacances. »

Et enfin il y eut Bérégovoy, l'ami des boursicoteurs et des patrons affairistes, catégorie dans laquelle s'illustrèrent les amis de Mitterrand. Notamment Bernard Tapie, l'homme d'affaire de toutes les magouilles cyniques, qui avait licencié des centaines de travailleur·ses dans ses opérations de rachats-reventes des années 1980[17], celui dont le nom est devenu symbolique du laissez-faire économique sans alternative (« années Tapie, années fric »). Alors que Tapie cherchait à se lancer en politique sur les listes de la droite, c'est finalement avec le PS qu'il va lorsque Mitterrand le lui propose.

Quant aux travailleurs agressés par les patrons, ils virent la ministre du Travail, Martine Aubry, aider ces derniers à mettre à la rue des centaines de milliers de travailleurs. Tous ces socialistes voulaient prouver à leurs amis patrons qu'ils étaient prêts à les servir jusqu'au bout, quitte à perdre une partie de leur électorat et à se faire haïr par les travailleurs.

La gauche subit une défaite cuisante aux élections législatives de 1993. Édouard Balladur devient alors Premier ministre. Puis Chirac remportera la présidentielle en 1995.

8 Conséquences[modifier | modifier le wikicode]

8.1 Du réformisme aux gouvernements bourgeois[modifier | modifier le wikicode]

Au moment où Mitterrand arrive au pouvoir, le tournant néolibéral est déjà amorcé dans le centre impérialiste, avec Reagan aux États-Unis (devenu président le 20 janvier 1981) ou Thatcher en Angleterre (élue le 4 mai 1979). L'abandon de la politique keynésienne avait déjà commencé par petites touches sous Giscard et son gouvernement Barre.

Dans un premier temps, l'arrivée de Mitterrand semble faire prendre à la France une direction radicalement opposée. Hausse des salaires plutôt que compression, nationalisations plutôt que privatisations, baisse du temps de travail plutôt qu'augmentation... Cela doit en réalité être nuancé : dès le début des réformes sociales, celles-ci sont accompagnées de mesures pro-patronales (flexibilisation des horaires...) qui ne sont neutralisées que par le rapport de force de nombreux grévistes. Ce qui a été retenu comme le « tournant de la rigueur » n'est pas arrivé si brusquement en 1983, mais est déjà perceptible à l'automne 1981[18]. Progressivement, Mitterrand fera complètement machine arrière, et s'inscrira dans le même chemin que tous ses homologues gestionnaires du système capitaliste.

Finalement, avec le recul, il est clair que le PS a assumé en France le rôle de principale force du retournement de la politique économique vers l'austérité et les réformes du marché du travail. Il l'a fait non pas principalement par de grandes confrontations avec les syndicats, comme en Angleterre et aux États-Unis, mais plus progressivement, par la démoralisation de tout le monde ouvrier.

Même s'il est difficile de dater précisément ce genre de processus, on peut dire qu'au début du septennat, le gouvernement a presque un caractère de « gouvernement ouvrier » (au sens de gouvernement des organisations ouvrières), malgré la présence des radicaux, tandis qu'il évolue très vite vers un gouvernement bourgeois.

8.2 Recul de la conscience de classe[modifier | modifier le wikicode]

La politique des gouvernements de gauche s'était révélée désastreuse pour les travailleurs. Mais le pire c'est qu'elle a discrédité les idées du mouvement ouvrier, détruisant la conviction que les travailleurs pouvaient changer la société, que les travailleurs pouvaient opposer à la politique de la bourgeoisie leur propre politique. Les passages de la gauche au gouvernement ont été, pour beaucoup de travailleurs et de militants, la démonstration qu'il n'y avait pas d'autre politique possible que de s'incliner devant les lois du marché capitaliste et que la classe ouvrière n'avait plus d'intérêts propres à défendre. Il fallait en passer par la course à la compétitivité, la recherche de la rentabilité et du profit.

C'est cette perte de repères de classe, cette absence d'espoir en une société plus humaine et plus rationnelle, ce manque de confiance dans les capacités de la classe ouvrière qui ont contribué considérablement à démoraliser les militants du PCF, les militants syndicaux et les travailleurs eux-mêmes. La CGT, quant à elle, s'est carrément effondrée en quelques années, passant de deux millions d'adhérents avant 1981 à 600 000 dix ans plus tard, et elle ne s'en est pas relevée depuis.

De nombreux militants ont jeté l'éponge ou se sont cantonnés au terrain syndical. Les plus courageux, qui ont continué malgré tout, ont constaté que la relève se tarissait. Et d'ailleurs, sur quelle base recruter pour le Parti communiste ? Sur l'espoir de retourner un jour au gouvernement avec les socialistes, pour recommencer l'expérience toute récente de 1981 ?

8.3 Montée du Front national[modifier | modifier le wikicode]

Jusqu'en 1981, le Front national était un groupuscule rassemblant des nostalgiques de l'Algérie française, des ex-pétainistes, des partisans de Poujade comme Le Pen lui-même. Le Pen avait obtenu 0,72 % des voix à l'élection présidentielle de 1974, et n'avait pas réussi à se présenter en 1981.

C'est à partir de 1983 que le Front national a créé la surprise, précisément dans la période où la gauche portait les coups contre la classe ouvrière. En septembre 1983, aux municipales partielles de Dreux, le FN obtenait 16 % des voix, et fusionnait au deuxième tour avec la liste de droite. En juin 1984, le Front national atteignait 11 % aux élections européennes, autant que le PCF.

C'est sur le thème de l'immigration que le Front national a mené campagne. Il l'a fait d'autant plus aisément que tous les partis de gouvernement n'étaient pas en reste. La gauche a régularisé 100 000 travailleurs immigrés en 1981. Mais très rapidement, avec la montée du chômage, changement de ton : c'est l'aide au retour pour les travailleurs d'industrie, et la chasse aux clandestins, clairement assumée par le gouvernement de gauche. Citons Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur :

« En Italie, on distribue des documents en arabe pour expliquer aux immigrés qu'ils ont intérêt à aller en France (...). Il faut que les immigrés clandestins sachent qu'ils peuvent être expulsés. »

La gauche comme la droite se sont mis à utiliser abondamment la figure de l'immigré comme bouc émissaire, en proportion directe de leur incapacité à apporter la moindre amélioration aux questions sociales. Et le PCF a aussi suivi cette pente, avec la politique chauvine du « produisons français » qui laissait entendre que les travailleurs des autres pays étaient des concurrents, voire des ennemis. Sans compter les déclarations de Georges Marchais qui avait jugé « absurde (...) d'encourager l'entrée en France de nouveaux travailleurs étrangers pour ajouter de nouveaux chômeurs » !

C'est même le PS qui a été précurseur dans la rhétorique islamophobe, qui permettait d'éviter le recours trop franc à l'ancien racialisme. Pendant les grèves à Renault-Flins et PSA Aulnay (usines qui exploitaient un certain nombre d'ouvriers immigrés), Pierre Mauroy décrédibilise le mouvement en lâchant :

« Les immigrés sont agités par des groupes politiques et religieux qui ont peu à voir avec les réalités sociales françaises. »[19]

La droite et l'extrême droite n'ont eu qu'à faire de la surenchère, sur le thème chômage = immigration = insécurité.

Les sentiments et les actes racistes ne sont pas nés avec le développement de l'extrême droite lepéniste. Mais c'est à cette époque, alors que la gauche au pouvoir enterrait tout espoir de changement social, que ce repli chauvin est devenu un créneau politique de plus en plus porteur. Le succès du FN est un reflet du changement de rapport de forces politique, les idées réactionnaires trouvant une expression politique alors que la classe ouvrière, elle, se dépolitisait et ne croyait plus en sa propre force.

La montée de Le Pen a rencontré une aversion chez beaucoup de travailleurs. Les sentiments anti-racistes sont une réaction saine contre des idées imbéciles, elles sont surtout une réaction contre tout ce qui divise et affaiblit la classe ouvrière dans sa lutte contre la bourgeoisie. Mais le mouvement ouvrier ne peut développer un antiracisme solide que s'il a une force et une perspective socialiste à opposer à la division réactionnaire.

C'est pourquoi l'antiracisme moral, teinté d'apolitisme et de bons sentiments, ne pouvait que conduire à une impasse, à un écho limité à des petites couches sociales. C'est un créneau que le PS et SOS Racisme ont choisi pour des raisons électorales (tout en continuant à mener des politiques objectivement racistes partout où les dirigeants PS étaient en responsabilité). Très symboliquement, le premier débat entre le PS et le FN de Jean-Marie Le Pen a été incarné par Bernard Tapie en 1988 : un homme d'affaire magouilleur contre un vieux millionnaire, l'un se prétendant plus humaniste que l'autre[20]. Il n'y avait malheureusement qu'un horizon bouché pour la classe travailleuse.

8.4 Héritages à gauche[modifier | modifier le wikicode]

Jean-Luc Mélenchon, qui est entré au PS en 1976, était un fervent partisan de Mitterrand. Contrairement à d'autres socialistes, il a su rompre avec la dérive social-libérale, pour viser un retour à la position réformiste social-démocrate. Cela l'a conduit à porter un retour critique sur les années Mitterrand, considérant notamment qu'il aurait fallu rejeter le traité de Maastricht.

Cependant, sa critique reste modérée, et se fait d'un point de vue idéaliste. Ainsi il explique que Mitterrand a connu la guerre avec les Allemands et a même été prisonnier, et donc qu'il tenait de façon irrationnelle à la bonne entente avec l'Allemagne, ce qui expliquerait qu'il n'a pas su rompre avec ce pays qui était déjà la « source de l'égoïsme en Europe ».[21]

9 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ France Culture, Quand Mitterrand disait : "Celui qui n'accepte pas la rupture avec la société capitaliste ne peut être au PS", Mai 2017

- ↑ 2,0 et 2,1 Lutte ouvrière, Avec Mitterrand et après... la gauche au gouvernement, Cercle Léon Trotski n°126, 2011

- ↑ Slate, Le PS ruiné par son ex et par son meilleur coup d'un soir, 24 avril 2017

- ↑ Christophe Batardy, Le programme commun de gouvernement : pour une histoire programmatique du politique (1972-1977) (thèse de doctorat en histoire), 2016

- ↑ Les Echos, Nestlé tire un trait sur le pacte avec la famille Bettencourt, Février 2018

- ↑ Georges Marchais dans "Cartes Sur Tables" | 18/05/1977 | Archive INA

- ↑ Archives INA :

- Georges Marchais / Jean-Pierre Elkabbach, Cartes sur table, 13 octobre 1980

- Archive INA, Georges Marchais "Liliane , fais les valises on rentre à Paris", Cartes sur table, 21 janvier 1980

- ↑ LCI, "La Force tranquille" : on sait désormais qui est à l'origine du slogan de Mitterrand, 8 mai 2021

- ↑ Slate, Mais au fait, elle vient d'où, cette image des «chars russes place de la Concorde»?, avril 2017

- ↑ Archives INA, Extrait vidéo de l'émission Cartes sur tables, 23 mars 1981

- ↑ Le Temps, Spectre communiste et fuite de capitaux en Suisse, 10 mai 2011

- ↑ 12,0 12,1 et 12,2 Cité dans Favier et Martin-Rolland, La décennie Mitterrand

- ↑ Youtube, Paul Quilès - Congrès de Valence - Des têtes doivent tomber

- ↑ 14,0 14,1 et 14,2 Tendance Claire du NPA,

- ↑ Communiqué de la CGT, le 9 juin 1982

- ↑ Voir Mouvement contre la réforme Savary des universités de 1983 sur WIkipédia

- ↑ Capital, Tapie manager, un bilan qui fait peur, mars 2013

- ↑ Le Parisien, Ludivine Bantigny : « Le tournant commence à l'automne 1981 », mai 2014

- ↑ Libération, L'usine PSA d'Aulnay sous influence islamiste ? Un argument qui remonte à 1983, 2017

- ↑ TF1 - 8 Décembre 1989 - Débat TAPIE / LE PEN

- ↑ 1981, la révolution suspendue - Conférence de JL Mélenchon sur la victoire de François Mitterrand, Institut La Boétie, 10 mai 2021