Prolétarisation

La prolétarisation est le processus conduisant la paysannerie ou la petite bourgeoisie, plus généralement les "classes moyennes", à "tomber" dans le prolétariat. La prolétarisation est liée à l'industrialisation capitaliste.

1 Généralités et perspectives[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Tendance[modifier | modifier le wikicode]

La prolétarisation apparaît d'abord comme un processus inhumain et régressif. En arrachant des individus à leurs moyens de production, elle les soumet au marché capitaliste et en dernière instance aux grands bourgeois qui le dominent.

Mais dans une perspective historique plus large, le renforcement de la classe ouvrière est précisément le terreau qui rend objectivement possible la révolution socialiste. En effet, en remplaçant des classes sociales diverses et éparses par deux principaux camps aux intérêts opposés, bourgeoisie et prolétariat, et en accentuant la contradiction entre les forces productives énormes et la propriété privée capitaliste, le développement du système créé les conditions de son propre dépassement.

« Dès que ce procès de transformation a décomposé suffisamment et de fond en comble la vieille société, que les producteurs sont changés en prolétaires, et leurs conditions de travail, en capital, qu'enfin le régime capitaliste se soutient par la seule force économique des choses, alors la socialisation ultérieure du travail, ainsi que la métamorphose progressive du sol et des autres moyens de production en instruments socialement exploités, communs, en un mot, l'élimination ultérieure des propriétés privées, va revêtir une nouvelle forme. Ce qui est maintenant à exproprier, ce n'est plus le travailleur indépendant, mais le capitaliste, le chef d'une armée ou d'une escouade de salariés. [...] La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en éclats. L'heure de la propriété capitaliste a sonné. Les expropriateurs sont à leur tour expropriés. »[1]

C'est ce processus qui permet de dire qu'une perspective progressiste peut émerger de la prolétarisation, violente et réactionnaire. Marx disait que c'était une illustration du phénomène dialectique de la « négation de la négation ». Trotski parlait d'une « œuvre à la fois progressiste et barbare ».[2]

Les nouveaux arrivants en ville en revanche ne s'en sortent pas de la même façon selon leur origine sociale. Un paysan riche ou un petit-bourgeois a de plus grandes chances de pouvoir s'établir à son compte, tandis que ceux qui proviennent de la paysannerie pauvre vont grossir les rang des travailleurs urbains.

1.2 Contre-tendances[modifier | modifier le wikicode]

La prolétarisation est donc inséparable du capitalisme. Mais cela ne signifie pas que celle-ci suit une loi linéaire au cours du temps. Trotski revient notamment, 90 ans après, sur ces contre-tendances que les jeunes auteurs du Manifeste communiste n'avaient pas vu :

« Se référant surtout à l'exemple de la "révolution industrielle" anglaise, les auteurs du Manifeste se représentaient de façon trop rectiligne le processus de liquidation des classes intermédiaires sous la forme d'une prolétarisation totale de l'artisanat, du petit commerce et de la paysannerie. »[2]

Les effets des périodes de croissance forte peuvent être contradictoires :

- le développement rapide de nouveaux secteurs capitalistes peut faire disparaître rapidement des secteurs petits-bourgeois : par exemple l'essor de la grande distribution pendant les « 30 glorieuses » a fait chuter brutalement le nombre de petits-commerçants

- le développement du pouvoir d'achat des prolétaires peut engendrer le développement ou le maintien de secteurs entiers (patrons de restaurants...).

De même, les périodes de stagnation ou de crise ont aussi des effets variables :

- en ruinant des petit-bourgeois, la crise peut forcer leur prolétarisation,

- en situation de chômage de masse, des prolétaires peuvent être conduits à s'auto-exploiter plutôt que d'être sans emploi (développement des « auto-entrepreneurs »).

Il y a une forme de résilience de la petite-bourgeoisie. Étant donné que les petit-bourgeois peuvent avoir un attachement très fort à posséder leur outil de travail (fierté, héritage familial...), et étant donné que cela peut sous certaines conditions rapporter davantage que le salariat, ils sont souvent prêt à accepter des sacrifices en temps de crise pour résister à la prolétarisation. Trotski disait que de manière générale, « le Capital a ruiné la petite bourgeoisie beaucoup plus vite qu'il ne l'a prolétarisée. »[2] et que « la masse de valeur que cette classe apporte au revenu total de la nation a chuté infiniment plus vite que son importance numérique ».[3]

Par ailleurs, la prolétarisation pourrait être beaucoup plus rapide si la démocratie bourgeoise représentait de façon « pure » les intérêts de la grande bourgeoisie. Mais le principe même du suffrage universel donne un certain poids à la masse des électeurs petit-bourgeois, ce qui fait que « la politique consciente de l'État bourgeois vise depuis longtemps à conserver artificiellement les couches petites bourgeoises. »[2]

Cette question est assez liée -mais distincte- à celle de la paupérisation. Certains marxistes ont soutenu que le capitalisme engendrait en permanence une augmentation de la pauvreté (paupérisation absolue). D'autres ont développé des analyses plus nuancés et reconnaissant que ce phénomène dépend des cycles économiques de croissance/dépression. Cependant, il peut y avoir croissance forte, enrichissement de la plupart de la population, et en même temps prolétarisation.

2 Prolétarisation de la paysannerie[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Généralités[modifier | modifier le wikicode]

Le phénomène le plus marqué est sans conteste la prolétarisation de la paysannerie. La prolétarisation de la paysannerie est d'abord intervenue en Angleterre avec le mouvement des enclosures, comme facteur principal dans l'accumulation primitive du capital, et donc comme condition nécessaire à la révolution industrielle. Par la suite, cette même révolution a entraîné la répétition du même phénomène dans tous les pays capitalistes.

Partout, des paysans ou enfants de paysans se sont retrouvés entraînés vers les villes pour chercher du travail ou des meilleures conditions de vie, venant grossir les rangs de la classe ouvrière, que ce soit en tant qu'actifs ou dans l'armée industrielle de réserve. À la campagne, le besoin de main d’œuvre se fait toujours plus réduit en raison de l'industrialisation de l'agriculture et de la concentration des terres (exploitations de superficies plus élevées employant de moins en moins de travailleurs).

« Dès que le régime capitaliste s'est emparé de l'agriculture, la demande de travail y diminue absolument à mesure que le capital s'y accumule. La répulsion de la force ouvrière n'est pas dans l'agriculture, comme en d'autres industries, compensée par une attraction supérieure. Une partie de la population des campagnes se trouve donc toujours sur le point de se convertir en population urbaine ou manufacturière (...) L'ouvrier agricole se trouve par conséquent réduit au minimum du salaire et a un pied déjà dans la fange du paupérisme. »[4]

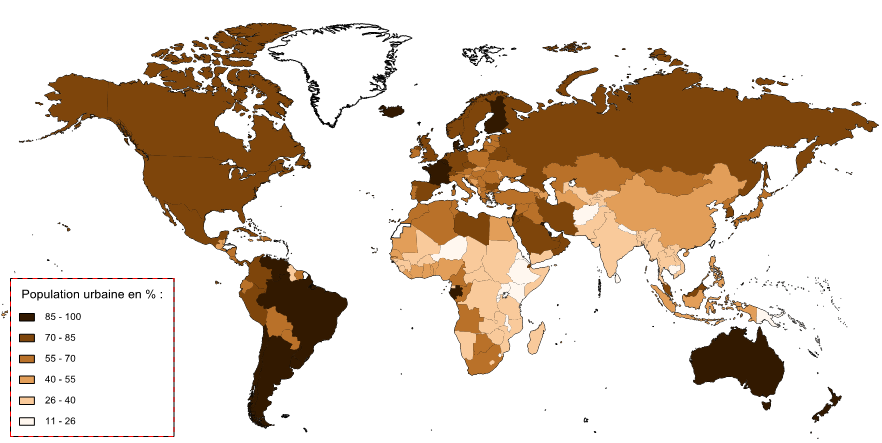

En conséquence, depuis le 19e siècle, la population rurale est en diminution dans les pays industrialisés (exode rural et croissance des villes).

L'exode rural est cependant une question plus large que celle de la prolétarisation de la paysannerie, puisqu'il y a aussi d'autres couches sociales non paysannes qui quittent le monde rural lorsqu'il perd son dynamisme. La diminution de la population rurale (jusqu'à la disparition de certains villages) a ensuite ruiné des commerçants ou artisans, accentuant ainsi cette autre tendance que constitue la prolétarisation de la petite-bourgeoisie.

A propos de la tendance à la ruine des petits paysans parcellaires, Lénine faisait la remarque suivante :

« Les coopératives, c'est-à dire les associations de petits paysans, qui jouent un rôle progressif bourgeois des plus considérables, ne peuvent qu'affaiblir cette tendance, mais non la supprimer ; il ne faut pas oublier non plus que ces coopératives donnent beaucoup aux paysans aisés, et très peu ou presque rien à la masse des paysans pauvres, et qu'ensuite ces associations finissent par exploiter elles mêmes le travail salarié. »[5]

La mondialisation du capitalisme a généralisé la tendance à la prolétarisation de la paysannerie au monde entier. Cependant, le fait que certains pays se soient industrialisés plus tôt a donné des formes particulières à cette tendance :

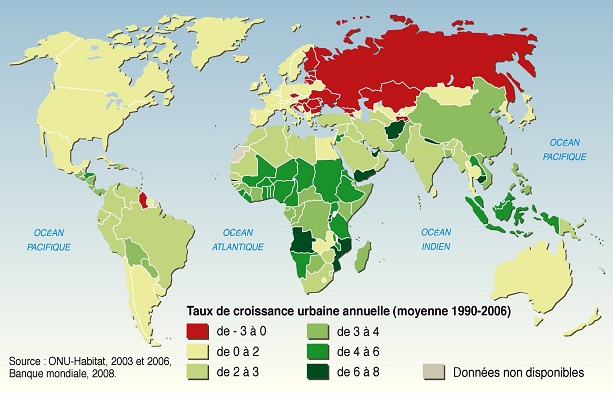

- D'un côté, l'accélération du développement technique créé un contraste encore plus marqué avec les formes d'agriculture pré-capitalistes, ce qui pèse dans le sens d'une prolétarisation accélérée. Ainsi dans l'Afrique d'aujourd'hui, l'exode rural est environ deux fois plus rapide que celui qu'a connu l'Europe au 19e siècle. Cela engendre donc les mêmes déstabilisations sociales qu'ont connus les populations européennes, mais de façon amplifiée. Les paysans vont souvent grossir la population des bidonvilles (sous-prolétariat) beaucoup plus vite que ne se développe le prolétariat.

- D'un autre côté, certains pays dominés se sont vus assigner par le système impérialiste à une position principalement agricole dans la division internationale du travail (production de bananes, de café, de cacao, de coton...). Par conséquent, cela implique une production massive, qui pèse dans le sens du maintien d'une forte population paysanne. Cela d'autant plus que dans les pays pauvres, la main d’œuvre étant moins payée, le high tech y est moins rentable.

Cependant, la prolétarisation de la paysannerie et l'exode rural progressent partout dans le monde. Il n'y a que dans les pays de l'ancien bloc soviétique que, suite au processus brutal de libéralisation et d'effondrement économique, le taux de croissance des villes a diminué, ce qui a fait diminuer le taux d'urbanisation (sans que les campagnes connaissent pour autant une croissance).

2.2 Exemples[modifier | modifier le wikicode]

2.2.1 Russie[modifier | modifier le wikicode]

2.2.2 France[modifier | modifier le wikicode]

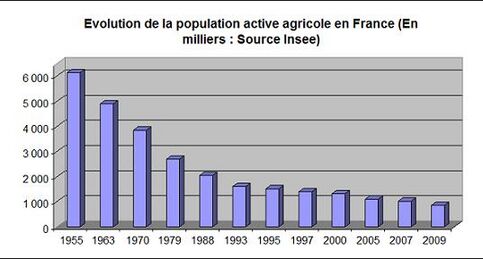

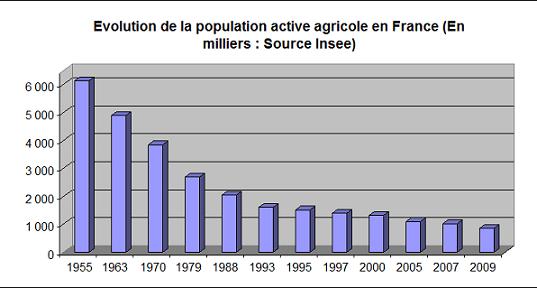

La France a conservé plus longtemps un caractère agricole, mais la population des campagnes est néanmoins en baisse continue depuis 1860. On estime que 85 000 à 100 000 ruraux quittaient chaque année la campagne entre 1881 et 1890, et de 100 000 à 130 000 entre 1891 et 1900.[6]

2.2.3 Grèce[modifier | modifier le wikicode]

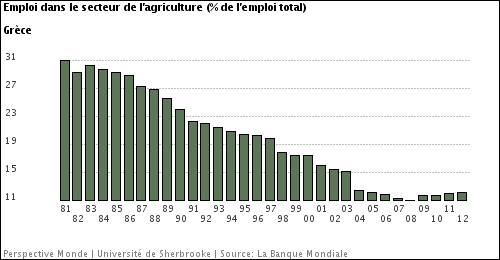

La Grèce est un pays périphérique par rapport à l'impérialisme européen, et son industrialisation est moins profonde et beaucoup plus tardive.

Dans les dernières décennies, le pays a connu une croissance assez forte, même si celle-ci était surtout basée sur des capitaux étrangers, sur les services et sur le tourisme. Cela a accentué la baisse des emplois agricoles, qui ont chuté jusqu'à 11,3% en 2008. Avec la profonde crise du pays depuis 2008, le mouvement s'est un peu inversé : des citadins (et surtout des Athéniens) retournent dans leur village natal, avec lequel ils ont souvent encore des liens. L'emploi agricole a crû de 7% depuis 2008.[7]

2.2.4 Italie[modifier | modifier le wikicode]

Entre 1871 et 1951, le taux d'activité agricole est descendu de 58 % à 42 %.

En 1880, 44% de la population allemande travaillait dans le monde agricole, 47% en France et 66% en Italie.

La population rurale était estimée à 70% en 1911.[8]

De 1951 à 1964, l'exode rural s'est encore accéléré. En 1961 la population active agricole ne représente plus que 29 % de la population active totale.[9]

2.2.5 Royaume-Uni[modifier | modifier le wikicode]

Le mouvement des enclosures en Angleterre a été le mouvement de prolétarisation de masse le plus précoce dans l'histoire du capitalisme. Il s'agit d'un phénomène à la fois relativement brusque comparé aux millénaires précédants, et à la fois lent si on le compare aux phénomènes encore plus brutaux qui ont eu lieu par la suite.

Par exemple en Ecosse, le prolétarisation des Lowlands et des Highlands a été plus tardive et plus brutale.

En 1920, la population agricole représente encore 46% de la population active de l'Angleterre.

2.2.6 Canada[modifier | modifier le wikicode]

2.2.7 Amérique du Sud[modifier | modifier le wikicode]

Au moment de la révolution cubaine (1959), la population urbaine atteignait 41,5%. En 1970, la population urbaine atteignait 64,8% en Argentine, 70,1% en Uruguay, et 54,6% au Chili.[10]

3 Prolétarisation de la petite-bourgeoisie[modifier | modifier le wikicode]

La prolétarisation des couches petites-bourgeoises a également constitué une grande tendance. Elle peut être le fruit de faillites ou de rachats face aux grands capitalistes, de pertes de chiffre d'affaire suite à la paupérisation des masses, voire d'un choix lorsque la condition a pu paraître plus souhaitable.

L'artisanat à l'ancienne a subi une forte baisse dans le monde face à la concurrence de l'industrie. La plupart du temps, il ne subsiste que dans des secteurs très spécifiques où le travail est effectué sur mesure (restauration de patrimoine, artisanat de luxe...). En 1889, Jaurès écrivait :

« Qu’est-ce que le triomphe de la machine, sinon le triomphe des grands capitaux ? Avant un demi-siècle, la classe moyenne sera délogée de ses derniers retranchements et refoulée en masse vers le salariat. »[11]

Cependant, des secteurs petit-bourgeois sont apparus avec certaines techniques modernes. En 1937, Trotski écrivait que « le développement du capitalisme a accru de façon extraordinaire l'armée des techniciens, des administrateurs, des employés de commerce, en un mot de tout ce qu'on appelle "la nouvelle classe moyenne". »[2]

4 Conséquences politiques[modifier | modifier le wikicode]

4.1 Condition nécessaire du socialisme[modifier | modifier le wikicode]

Si la prolétarisation est une condition nécessaire au renversement du capitalisme, elle n'est pas la seule. Il n'y a pas à "attendre" de prolétarisation "totale" pour que le capitalisme s'écroule. Il est du devoir des révolutionnaires de se saisir des crises révolutionnaires, lorsque toutes les contradictions sont criantes. La socialisation du travail sera sans doute achevée par une société socialiste, mais la prolétarisation, qui en est le reflet sous le capitalisme, n'aura alors plus de sens, les classes sociales étant abolies.

« La concentration de la production qui résulte des lois de la concurrence a une tendance inhérente à prolétariser la population tout entière. En isolant cette tendance, nous aurions raison de supposer que le capitalisme accomplirait son œuvre jusqu'au bout, si le processus de prolétarisation n'était pas interrompu par une révolution; mais c'est là ce qui arrivera inévitablement, dans un rapport de forces déterminé, bien avant que le capitalisme n'ait transformé la majeure partie de la nation en armée de réserve, confinée dans des casernes-prisons. » [12]

Le renversement du capitalisme permettrait par ailleurs de prendre immédiatement des mesures pour aider les paysans ou artisans en voie de prolétarisation. Pas forcément pour stopper le processus vers le collectivisme, mais pour lui retirer tout caractère douloureux ou précarisant.

« Seule la démocratie socialiste peut permettre aux paysans et aux artisans de devenir dans leur ensemble des ouvriers de la grande industrie sans pour cela tomber dans le prolétariat. Ce n’est que dans une société socialiste que la disparition, devenue inévitable, de l’agriculture paysanne et du métier peut signifier une amélioration du sort du paysan et de l’artisan. »[13]

4.2 La paysannerie[modifier | modifier le wikicode]

Le mouvement ouvrier a pris son essor dans de nombreux pays bien avant que la paysannerie ne disparaisse. Pendant les mouvements de 1848, que Marx et Engels pensaient pouvoir déboucher rapidement sur une révolution socialiste, l'Europe était encore largement paysanne. Pendant la Commune de Paris (1871), la France est encore majoritairement paysanne. Les bolchéviks en Russie sont arrivés au pouvoir et ont tenté de mettre en place une dictature du prolétariat dans un pays où la classe ouvrière pesait 1% de la population. Ces situations ont soulevé des questions stratégiques majeures auxquelles diverses réponses ont été apportées : dictature démocratique des ouvriers et des paysans, révolution permanente, maoïsme...

4.3 La petite-bourgeoisie[modifier | modifier le wikicode]

Les marxistes ont analysé que dans des situations très différentes, les petit-bourgeois pouvaient avoir des attitudes politiques très différentes. Ils penchent globalement vers la classe la plus forte, c'est-à-dire en « temps normal » la bourgeoisie. Sous l'effet des crises, la petite-bourgeoisie subit souvent une situation qui lui fait craindre de tout perdre, et la rend sensible aux discours poliiques radicaux. Elle peut alors pencher du côté du prolétariat si celui-ci paraît capable de prendre en mains toute la société. Elle peut aussi pencher vers des mouvements fascistes, qui la flattent en la présentant implicitement comme l'idéal-type de la nation (les bonnes gens, contre ceux d'en haut, la grande bourgeoisie qui s'en sort mieux, et contre ceux d'en bas, les racailles et les agitateurs communistes).

Le révisionniste Bernstein soutenait qu'il n'y avait pas de disparition de la petite-bourgeoisie, et que la société capitaliste se stabilisait vers une sorte de classe moyenne. Trotski reconnaissait que la prolétarisation n'était pas aussi rapide que Marx l'avait pensé, mais au lieu de voir dans la persistance de la petite-bourgeoisie un facteur de stabilisation, il y voyait un facteur d'aggravation des contradictions sociales. Selon lui, l'existence de la petite-bourgeoisie créé une inertie dans la société qui rend d'autant plus nécessaire une rupture nette avec les institutions de la démocratie bourgeoise au moment de la révolution socialiste :

« Si la prolétarisation de petite bourgeoisie et de la classe paysanne avait revêtu des formes chimiquement pures, la conquête pacifique du pouvoir par le prolétariat au moyen du mécanisme de la démocratie parlementaire aurait été bien plus probable qu'elle ne l'est aujourd'hui. »[3]

Il a même caractérisé cette persistance comme un des aspects du « pourrissement du capitalisme » :

« La conservation artificielle des couches petites-bourgeoises depuis longtemps périmées n'atténue cependant en rien les contradictions sociales. Au contraire, elle les rend particulièrement morbides. S'ajoutant à l'armée permanente des chômeurs, elle est l'expression la plus malfaisante du pourrissement du capitalisme. »[2]

5 Exemples d'analyses[modifier | modifier le wikicode]

- Henri Brenier, La prolétarisation du paysannat chinois et ses conséquences, 1954

- Ernest Mandel, La prolétarisation du travail intellectuel, 1972

- Prolétarisation des Français, fausses classes moyennes et mirage d’intégration à l’ordre économique, AgoraVox, 2006

6 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ Karl Marx, Le Capital, 1867

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 et 2,5 Trotski, 90 ans de Manifeste Communiste, 1937

- ↑ 3,0 et 3,1 Trotski, Terrorisme et communisme - III. La démocratie, 1920

- ↑ Karl Marx, Le Capital, Livre I - Ch. 25 : Loi générale de l’accumulation capitaliste, 1867

- ↑ Lénine, Karl Marx - La doctrine économique de Marx, 1914

- ↑ Jean-Pierre Rioux, Chronique d'une fin de siècle

- ↑ http://letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/grece-la-campagne-remede-pour-faire-face-a-la-crise-23-11-2011-1508318.php

- ↑ https://books.google.fr/books?id=GeVOJB6pYuEC&pg=PA10&lpg=PA10&hl=fr&sa=X#v=onepage&q&f=false

- ↑ http://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1966_num_21_1_1266

- ↑ Fernando Gatica, La urbanizacion en Américan Latina: aspectos espaciales y demograficos del crecimiento urbano y de la concentracion de la poblacion, 1975

- ↑ Jean Jaurès, Le Capitalisme, la Classe moyenne et l’Enseignement, 10 mars 1889

- ↑ Trotski, Bilan et perspective, 1905

- ↑ Karl Kautsky, Le programme socialiste, 1892