Éducation

L'éducation est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. L'éducation humaine inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. La part de l'éducation réalisée dans le cadre de la famille et dans le cadre de la société a également beaucoup varié historiquement (de même que la délimitation entre famille et société). L'éducation est conditionnée par les moyens matériels alloués par la société, et son contenu véhicule nécessairement l'idéologie dominante.

1 Historique[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Moyen-Âge[modifier | modifier le wikicode]

Au début du Moyen-Âge en Europe, période dans laquelle beaucoup de savoirs reculent par rapport à l'Antiquité romaine, les personnes instruites sont principalement parmi le clergé (et ce contrairement à la vision anticléricale-bourgeoise selon laquelle l'Eglise serait intrinsèquement la mère de l'obscurantisme).

Pour ce qui concerne les gens extérieurs au clergé (les laïcs), la diffusion et la réception de la foi chrétienne (catéchèse et catéchisme) se font en langue ordinaire (vernaculaire). Pour la masse, c'est ce qui se rapproche alors le plus d'une instruction.

La liturgie catholique romaine, officiellement la même dans le monde entier, se fait en latin, langue liturgique véhiculaire.

Rabelais critique l'éducation médiévale dans Pantagruel (1532).

Dans les classes travailleuses, l’apprentissage des savoir-faire des tâches domestiques et agricoles (agriculture, élevage, bucheronnage...) se fait en groupe très restreint (parent-enfant, fratrie, sororie, maisonnée...), par imitation. Dans l'artisanat il se fait essentiellement par compagnonnage.

1.2 Premières tentatives de démocratisation[modifier | modifier le wikicode]

Sous la révolution française, au plus fort de la dictature jacobine, la loi du 19 décembre 1793 crée des écoles primaires, obligatoires, gratuites et laïques. Cette période est considérée comme la naissance du principe de l'éducation populaire. La réaction thermidorienne reviendra sur cette avancée, dans une volonté de réaffirmer la morale chrétienne (en fait, la morale bien particulière du clergé de cette époque)[1].

Clairement, ce qui intéressait les classes dominantes à ce moment-là, ce n'était pas n'importe quel aspect de la moralité, mais surtout la « qualité » de l'obéissance, opposée à l'esprit de remise en question. Napoléon préconisait ainsi à 1807 à une maison d'éducation de jeunes filles : « Elevez-nous des croyantes et non des raisonneuses ! » [2]

Encore en 1849, le conservateur Adolphe Thiers se déchaîne contre les instituteurs, ces « anti-curés ».

« Qu’on ferme les écoles normales, que le curé de la paroisse se charge de l’instruction primaire. Aussi bien il apprendra toujours au peuple qu’il a plus besoin de moralité que de savoir. (...) J’aime mieux l’instituteur sonneur de cloches que l’instituteur mathématicien ».[1]

1.3 Essor du capitalisme[modifier | modifier le wikicode]

Dans les sociétés capitalistes, l'éducation a vu son importance fortement augmenter. La raison matérielle de fond est la complexité croissante de l'appareil productif, qui nécessite des travailleur·ses toujours plus formé·es.

A mesure que se constituaient des marchés du travail (plus exactement : marchés de la force de travail), la nécessité d'une standardisation relative de la formation s'est faite sentir. Pour cette raison, l'éducation a de plus en plus été encadrée voire prise en charge par les États bourgeois.

Toutefois, ce processus a été lent, et pendant longtemps l'instruction n'était accessible que pour les enfants des classes supérieures. Le mouvement ouvrier a dû se battre pour obtenir un système éducatif universel.

1.3.1 Sous le Second Empire[modifier | modifier le wikicode]

En 1870 à Paris, sur les 250 000 enfants d’âge scolaire, environ un tiers (enfants de prolétaires) ne fréquentaient aucune école, un tiers étaient dans des écoles communales, et un tiers dans des écoles religieuses. Dans les archives du 17e arrondissement, il est noté que « la prière doit être dite par l’instituteur au moins une fois par jour ». De plus, la condition matérielle des enseignants est très mauvaise. Mal payés, ils quittent l’enseignement dès qu’ils sont libérés de leur engagement décennal. Les cours sont souvent assurés par des adjoints qui en plus de leur travail donnent des leçons ou tiennent des livres de commerce avant ou après l’école afin de survivre.

Quelques enseignants abandonnent le service public par républicanisme (il fallait prêter serment à l’Empereur pour avoir le droit d’exercer). C’est le cas notamment de Louise Michel, de Maria Verdure et de Raoul Urbain qui tentent d’ouvrir des écoles libres.

1.3.2 Sous la Commune[modifier | modifier le wikicode]

La Commune met en place une éducation gratuite, laïque et obligatoire, avec intégration de l'instruction professionnelle. A la tête de la commission à l'enseignement, Edouard Vaillant déclara :

« Il importe que la Révolution communale affirme son caractère essentiellement socialiste par une réforme de l’enseignement assurant à chacun la véritable base de l’égalité sociale, l’instruction intégrale à laquelle chacun a droit, en lui facilitant l’apprentissage et l’exercice de la profession vers laquelle le dirigent ses goûts et ses aptitudes. »

Des mairies d’arrondissement prennent des initiatives supplémentaires, comme des fournitures scolaires gratuites (IIIe), ou des repas et habits gratuits (XXe).

Des sociétés populaires, comme « l’Éducation nouvelle » qui regroupe enseignants et parents, se développent. Il est remarquable de noter que les réunions sont ouvertes à tous y compris aux non adhérents. On y débat de nombreuses questions. Les délégués du IVe arrondissement de « l’Éducation nouvelle » déclarent le 26 mars vouloir une école qui « apprend à l’enfant que toute conception philosophique doit subir l’examen de la raison et de la science ».[3]

C'est encore une fois la réaction (sous le régime de la IIIe République) qui revient là dessus. Ce n'est que 10 ans plus tard que le républicain bourgeois Jules Ferry instaurera l'éducation gratuite et obligatoire...

1.3.3 Révolution d'Octobre[modifier | modifier le wikicode]

La Révolution bolchévique a dû faire face à un immense travail d'instruction publique. En 1917, l’écrasante majorité de la population russe ne sait ni lire ni écrire. Le gouvernement décide dès le début 1918 la mise en place d’un enseignement général, obligatoire et gratuit[4]. Il supprime toutes les barrières légales à l’accès des enfants d’ouvriers et de paysans à l’enseignement supérieur général et technique, et affaiblit les barrières sociales : abolition des frais universitaires, réduction drastique des examens et l’apprentissage basé sur la mémorisation pure... Des chtcharachkas (communautés) furent mises en place pour prendre en charge l'éducation des dizaines de milliers d'orphelins. Dès décembre 1917, les écoles religieuses sont nationales, et malgré quelques difficultés, au cours de l'année 1918, tous les signes religieux sont retirés des écoles.

Sous la direction de Lounatcharski, le commissariat du peuple à l'instruction publie un décret déclarant l'ouverture d'un « front contre l'analphabétisme » le 10 décembre 1919, consistant en des campagnes massives d'alphabétisation, et sur des réformes :

- Introduction du système métrique, remplaçant les vieilles unités comme la verste (Décret du 14 septembre 1918)

- Introduction du calendrier grégorien, remplaçant le calendrier julien (Décret du 8 février 1918)

- Réforme de simplification de l'alphabet russe (Décret de décembre 1917)

- Des alphabets furent créés pour les nationalités privées d'écriture.

En un an le nombre d’école augmenta de plus de 50%, et le budget de l'éducation passe de 195 millions de roubles en 1916 à 2 914 millions en 1918. L’étude scolaire fut combinée au travail manuel, et des mesures de contrôle démocratique furent apportées, impliquant tous les travailleurs scolaires et les élèves âgés de plus de 12 ans. Lénine attachait personnellement une grande attention à l’expansion des bibliothèques.

Dans le compte rendu critique qu'il donne alors de son voyage en Union soviétique, le maire de Boulogne André Morizet affirme qu'« on peut penser tout ce qu'on voudra des chefs du bolchevisme. On peut critiquer leurs méthodes, condamner leurs actes en gros ou en détail [...]. Mais il y a un point sur lequel il me paraît impossible qu'on n'approuve pas unanimement leurs efforts, qu'on n'apprécie pas sans réserve les résultats déjà obtenus : c'est en matière d'instruction publique ».[5]

1.3.4 Colonialisme[modifier | modifier le wikicode]

Au Maroc en 1925, les écoles et les lycées réservés aux Européens (seulement 4% des élèves) recevaient 79% de la dépense éducative.

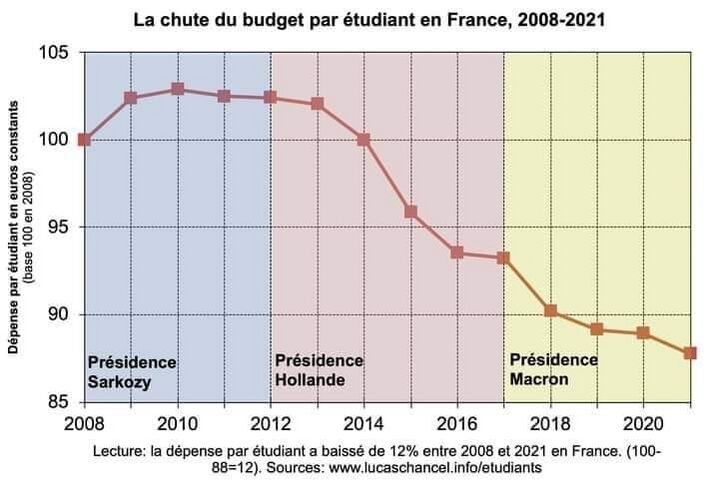

1.3.5 Dégradation des conditions d'enseignement[modifier | modifier le wikicode]

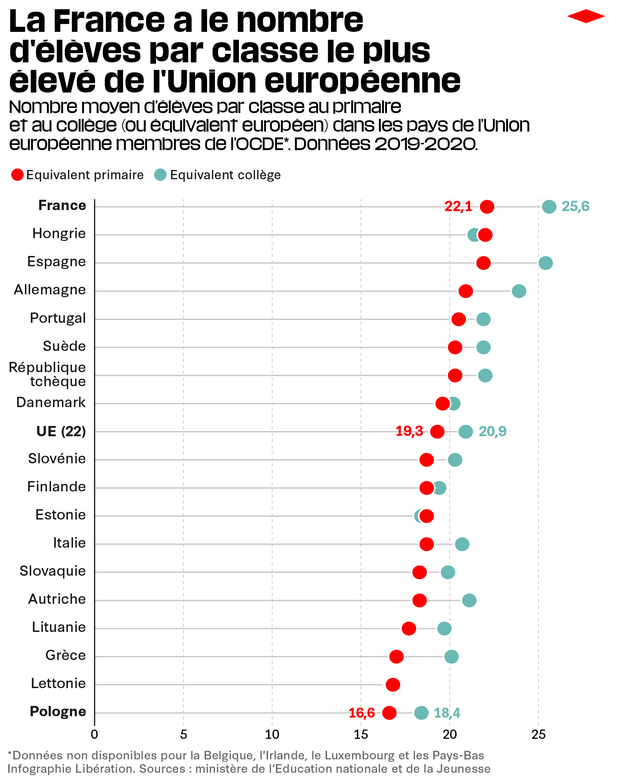

Ces dernières années, les conditions d'enseignement se sont dégradées dans beaucoup de pays. En France, le nombre d'élèves par classe est un des plus élevés du monde, le plus élevé d'Union européenne.

2 École publique et école privée[modifier | modifier le wikicode]

Pour assurer une instruction minimale (le standard de ce minimum évoluant avec le temps) pour la masse de la population, les États ont mis en place des écoles publiques.

Mais il a continué d'exister en parallèle des écoles privées destinées aux classes supérieures.

Ces écoles privées peuvent parfois être religieuses.

Les républicains et les socialistes ont toujours eu tendance à vouloir combattre l'influence des écoles privées, et notamment des écoles religieuses, par volonté d'égaliser les conditions d'éducation (égalité des chances), et de favoriser l'esprit critique.

Cependant il existe de nombreuses façons différentes de traiter cette question. Au début du 20e siècle aux États-Unis, un marxiste écrivait que les opinions socialistes divergeaient entre :

- interdire toute éducation religieuse en dessous d'un certain âge,

- permettre ces écoles privées à conditions qu'elles se gèrent elles-mêmes.[6]

3 Éducation populaire[modifier | modifier le wikicode]

Le terme d'éducation populaire est assez vague, mais désigne une certaine préoccupation d'offrir un enseignement assez largement à la population. C'est un principe qui naît relativement récemment (en France on considère souvent 1789 comme un moment clé), en rupture avec la conception élitiste selon laquelle seuls les jeunes des classes supérieures ont besoin d'éducation. En cela il s'agit d'une tendance progressiste. Cependant l'éducation populaire peut aussi provenir d'une volonté d'encadrement des populations dans une certaine idéologie de collaboration de classe, lorsqu'elle est proposée par des couches petite-bourgeoises, républicaines, religieuses, etc.

Un mouvement de création d'universités populaires eut lieu en France dans les années 1900. De nombreux intellectuels progressistes, notamment marqués par la vague de réaction qui s'exprime au moment de l'Affaire Dreyfus, mais aussi plus largement par la question sociale (c'est l'époque des romans de Zola...), décident de s'investir pour assurer des cours à destination du grand public. Un des dirigeants du mouvement est Georges Deherme, qui théorisait clairement sa vision républicaniste opposée à la lutte des classes.[7][8]

Les socialistes et le mouvement ouvrier réagissent de façon diverses. Les révolutionnaires (Guesde, Lafargue...) sont en général méfiants, tandis que les réformistes (Jaurès...) sont plutôt en faveur d'une participation. Une vague d'universités populaires sont constituées, dont une grande partie se constituent en réseau sous la direction de Deherme, mais beaucoup (parfois nommées universités ouvrières) sont à l'initiative du mouvement ouvrier (souvent en lien avec les syndicats, les coopératives...).

L'influence du mouvement ouvrier pèse beaucoup, ce qui oblige parfois à un certain infléchissement de la ligne petite-bourgeoise vers le socialisme ouvrier, et fait fuir certains mécènes bourgeois. Mais à l'inverse, la petite-bourgeoisie intellectuelle exerce en retour une influence sur le mouvement ouvrier. Ceci est cependant à nuancer, car la frange du monde ouvrier qui assistait à ces cours était assez réduite. Celles et ceux qui exerçaient les travaux les plus abrutissant n'y allaient pas.

Par ailleurs, le contenu des cours n'intéressait pas forcément le monde ouvrier, car les intellectuels faisaient très rarement le lien entre les idées exposées et les conditions de vie concrètes des masses. Le mouvement socialiste essayait quant à lui de proposer des cours « socialistes ». Au même moment en Allemagne, la social-démocratie disposait d'un réseau d'écoles ouvrières bien plus développées, reflet de son degré d'implantation bien plus élevé que le socialisme français.

Toutes ces difficultés font que le mouvement, après avoir connu un développement fulgurant (il y a 124 universités populaires en 1901), retombe aussi rapidement (il n'en reste plus que 20 en 1914).

Il existe une certaine dialectique entre éducation populaire et système éducatif, analogue avec la dialectique entre auto-organisation et organisations. En effet, les États modernes ont fini par mettre en place des systèmes éducatifs de masse, réalisant en partie (mais de façon canalisée) les aspirations des pionniers de l'éducation populaire. Étant donné les aspects idéologiques ou les manques des institutions éducatives, des mouvements d'éducation populaires, autonomes et critiques, refleurissent périodiquement.

4 Analyse et position de Karl Marx[modifier | modifier le wikicode]

Le fait que la prise en charge se fasse par l’État bourgeois a posé question pour le mouvement ouvrier. D'un côté le progrès de l'éducation est de manière générale un progrès social. De l'autre côté, l’État peut utiliser l'institution scolaire pour renforcer la domination de la bourgeoisie.

Marx reconnaissait que cela posait une difficulté particulière : d'un côté un bon système d'éducation nécessite un changement des conditions sociales, de l'autre côté un changement des conditions sociales nécessite un bon système d'éducation. La position politique qu'il soutenait dans l'Association internationale des travailleurs était d'établir une supervision par l’État, avec des inspecteurs, mais en laissant la gestion de l'éducation aux communes ou à d'autres organes locaux.[9]

Il estimait par ailleurs que des sujets comme « l'économie politique et la religion » ne devaient pas être enseignés à l'école, pour laisser les adultes se faire leur opinion sur ces sujets.[10]

Dans le Capital, Marx dénonce l'absence d'accès à l'éducation des enfants de la classe ouvrière, obligés de travailler. Mais il soutient plutôt une forme d'éducation en alternance avec le travail.

« En consultant les maîtres d'école, les inspecteurs de fabrique reconnurent bientôt que les enfants de fabrique qui fréquentent l'école seulement pendant une moitié du jour, apprennent tout autant que les élèves réguliers et souvent même davantage.

Et la raison en est simple. Ceux qui ne sont retenus qu'une demi-journée à l'école sont toujours frais, dispos et ont plus d'aptitude et meilleure volonté pour profiter des leçons. Dans le système mi-travail et mi-école, chacune des deux occupations repose et délasse de l'autre, et l'enfant se trouve mieux que s'il était cloué constamment à l'une d'elles. Un garçon qui est assis sur les bancs depuis le matin de bonne heure, et surtout par un temps chaud, est incapable de rivaliser avec celui qui arrive tout dispos et allègre de son travail.

On trouve de plus amples renseignements sur ce sujet dans le discours de Senior au Congrès sociologique d'Edimbourg en 1853. Il y démontre combien la journée d'école longue, monotone et stérile des enfants des classes supérieures augmente inutilement le travail des maîtres tout en faisant perdre aux enfants leur temps, leur santé et leur énergie, non seulement sans fruit mais à leur absolu préjudice.

Il suffit de consulter les livres de Robert Owen, pour être convaincu que le système de fabrique a le premier fait germer l'éducation de l'avenir, éducation qui unira pour tous les enfants au-dessus d'un certain âge le travail productif avec l'instruction et la gymnastique, et cela non seulement comme méthode d'accroître la production sociale, mais comme la seule et unique méthode de produire des hommes complets. » (...)

« La bourgeoisie, qui en créant pour ses fils les écoles polytechniques, agronomiques, etc., ne faisait pourtant qu'obéir aux tendances intimes de la production moderne, n'a donné aux prolétaires que l'ombre de l'Enseignement professionnel. Mais si la législation de fabrique, première concession arrachée de haute lutte au capital, s'est vue contrainte de combiner l'instruction élémentaire, si misérable qu'elle soit, avec le travail industriel, la conquête inévitable du pouvoir politique par la classe ouvrière va introduire l'enseignement de la technologie, pratique et théorique, dans les écoles du peuple.

Il est hors de doute que de tels ferments de transformation, dont le terme final est la suppression de l'ancienne division du travail, se trouvent en contradiction flagrante avec le mode capitaliste de l'industrie et le milieu économique où il place l'ouvrier. Mais la seule voie réelle, par laquelle un mode de production et l'organisation sociale qui lui correspond, marchent à leur dissolution et à leur métamorphose, est le développement historique de leurs antagonismes immanents. C'est là le secret du mouvement historique que les doctrinaires, optimistes ou socialistes, ne veulent pas comprendre. »[11]

5 « Adapter l'éducation aux besoins »[modifier | modifier le wikicode]

En 1889, Jaurès écrivait :

« J’entends souvent des esprits superficiels dire : « Tout le mal vient de l’éducation qui est donnée par l’Université à la bourgeoisie française. On veut faire de tous ces jeunes gens des lettrés, des savants, des artistes, des bureaucrates ; on ne leur donne ni le goût du commerce et de l’industrie, ni les connaissances pratiques ; par là, on fait des inutiles et des déclassés. »

Hé ! Messieurs ! prenez-y garde ; ce qui fait des déclassés, dans la bourgeoisie française, ce n’est pas la puissance de l’instruction, c’est la puissance abusive du capital. »[12]

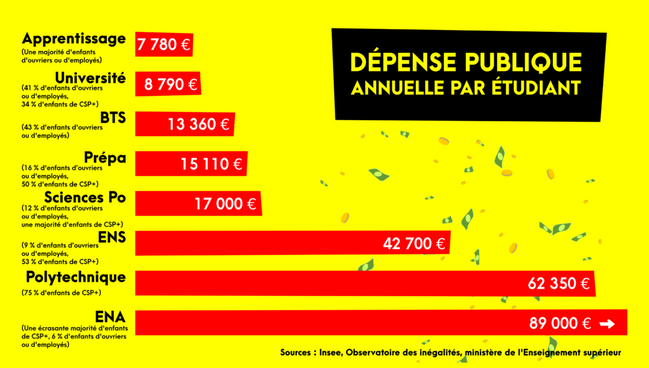

6 Classes et éducation[modifier | modifier le wikicode]

6.1 Niveau d'éducation et progressisme[modifier | modifier le wikicode]

De manière générale, les « progressistes » ont tendance à défendre la diffusion de l'éducation, et à considérer que celle-ci est un facteur de progrès, qu'elle aiguise l'esprit critique, rend plus réceptif·ve à l'humanisme, etc. Jean Jaurès évoquait « ce sentiment de générosité humaine que développent presque toujours la haute éducation et la science »[12].

Il peut cependant y avoir une tendance dans la gauche bourgeoise à survaloriser ce facteur, sans voir les biais que peuvent avoir des bourgeois éduqués. Est-on réellement en faveur du progrès social le plus large si on justifie une société qui limite drastiquement l'accès des masses à l'éducation ? Pire, le niveau d'éducation est souvent instrumentalisé pour véhiculer une certaine distinction sociale, et un mépris de classe.

6.2 Soif d'apprendre dans le prolétariat[modifier | modifier le wikicode]

Plusieurs auteur·es ont remarqué, dans certaines conditions historiques, une certaine soif de connaissances parmi le prolétariat le plus exploité et aliéné. Une tendance qui cohabite parfois de très près avec d'autres tendances à au contraire vouloir noyer le peu de temps de cerveau disponible dans l'oubli (par exemple dans l'alcool).

Par exemple Karl Kautsky, principal théoricien de la social-démocratie allemande et donc de la Deuxième internationale, écrivait :

« Arrivons enfin à une dernière conséquence de ce fait que le travail a été dépouillé par la machine de tout caractère intellectuel : les facultés spirituelles du prolétaire ne sont pas épuisées par l’activité industrieuse qu’il déploie ; elles sommeillent. Aussi chez l’ouvrier le désir d’exercer son esprit en dehors du travail devient de plus en plus puissant, si toutefois il lui reste quelque loisir de le faire. Un des phénomènes les plus frappants de la société actuelle est la soif de s’instruire qu’on rencontre dans le prolétariat. Tandis que toutes les autres classes cherchent à tuer le temps qu’elles ont libre aussi sottement que possible, le prolétariat montre une véritable avidité à s’instruire. Il faut avoir eu l’occasion d’agir avec des prolétaires pour apprécier pleinement ce désir d’instruction et de culture. Mais celui qui reste étranger au mouvement peut soupçonner ces efforts en comparant les revues, brochures, journaux lus par les ouvriers avec la littérature que préfèrent les autres sphères de la société. »[13]

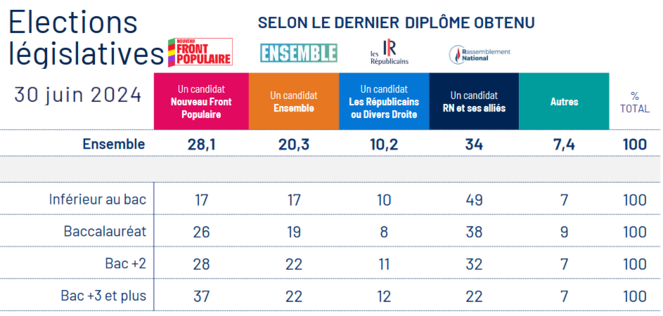

6.3 Vote d'extrême droite[modifier | modifier le wikicode]

La proportion de votants pour le Front national / Rassemblement national décroit à mesure que le niveau de diplôme augmente[14],[15],[16]. Selon Jérôme Fourquet, « tout se passe, en effet, comme si le parti lepéniste avait progressivement capitalisé sur le ressentiment et le sentiment de relégation culturelle et sociale des publics les moins diplômés au fur et à mesure que le niveau éducatif moyen était rehaussé »[17]. Ainsi, lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2012, 45,5 % des votants pour Marine Le Pen n'avaient pas le niveau baccalauréat, tandis que 7 % étaient diplômés du supérieur (> bac+2)[18]. En 2024, chez les personnes peu diplômées (niveau inférieur au Bac), le RN représente 50 % des voix.[19]

Aux élections législatives françaises de 2024, on constate qu'en terme de niveau de revenus, la gauche fait de meilleurs score parmi ceux qui gagnent le moins, alors qu'elle a très peu de non diplômés dans son électorat. Ce qui signifie qu'elle fait de bons score parmi des travailleur·es qualifiés (voire surdiplômés) et parmi la petite-bourgeoisie intellectuelle ou artistique (qui gagne peu d'argent par rapport à la petite-bourgeoisie commerçante ou de professions libérales).[20]

7 Alphabétisation[modifier | modifier le wikicode]

L'alphabétisation est le fait d'avoir appris à lire et à écrire. Dans les sociétés précapitalistes, même depuis l'invention de l'écriture, seule une minorité était alphabétisée, tandis qu'une vaste majorité (essentiellement les paysans et les esclaves) en était tenue à l'écart.

Dans une société moderne comme la nôtre, les populations analphabètes sont parmi les plus exclues socialement.

En France on parle illettrisme pour désigner celles et ceux qui sont passés par le système scolaire mais qui n'ont pas acquis (ou ont perdu) les capacités à lire et à écrire. Cela concerne 7% de la population, essentiellement des prolétaires. L'illettrisme est deux fois plus fort que la moyenne dans les quartiers populaires. Le taux d'illettrisme en prison est estimé, en France, à 40 %.

8 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ 1,0 et 1,1 Les amies et amis de la Commune, La Commune et la séparation de l’Église et de l’État, 4 septembre 2022

- ↑ https://academiedecherbourg.wordpress.com/2010/06/07/madame-henriette-campan-1752-1822/

- ↑ Les amies et amis de la Commune, L'enseignement sous la Commune, 4 septembre 2022

- ↑ Samuel Joshua, L’expérience de l’école soviétique des années 1920, Contretemps, juin 2017

- ↑ André Morizet, Chez Lénine et Trotski, Édition La Renaissance du Livre, 1919. Voir aussi reproduction du témoignage dans Les Cahiers du CERMTRI, n° 92.

- ↑ John Spargo, Socialism. A summary and interpretation of socialist principles, June 1906

- ↑ Voir les vidéos de Oui d'accord sur ce mouvement d'universités populaires : Episode 1, Episode 2

- ↑ Lucien Mercier, « Les universités populaires : 1899-1914 : éducation populaire et mouvement ouvrier au début du siècle », 1986

- ↑ Karl Marx, On General Education, 1869

- ↑ Karl Marx, Record Of Marx's Speech On General Education, August 1869

- ↑ Karl Marx, Le Capital, Livre I, Quatrième section, XV - IX. - Législation de fabrique, 1867

- ↑ 12,0 et 12,1 Jean Jaurès, Le Capitalisme, la Classe moyenne et l’Enseignement, 10 mars 1889

- ↑ Karl Kautsky, Le programme socialiste. IV. La Société future, 1892

- ↑ « Moins on est instruit, plus on vote FN », sur L'Express, .

- ↑ Jérôme Fourquet, « Européennes 2014: le FN étend son audience et se renforce dans ses bastions », sur Le Huffington Post, .

- ↑ Sarah Leduc, « Européennes : qui sont les électeurs du Front national ? », sur France24, .

- ↑ Jérôme Fourquet, « 1988-2021 : trente ans de métamorphose de l'électorat frontiste »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur jean-jaures.org, (consulté le 28 avril 2021).

- ↑ Dezé 2015, p.308-309.

- ↑ « Européennes : âge, profession, lieux de vie... Qui sont les électeurs du RN ? Quelles sont leurs motivations ? », sur La Tribune, (consulté le 11 juin 2024)

- ↑ Enquête Ipsos Talan sur la sociologie du vote aux législatives françaises de 2024