Guerre froide

La guerre froide (1947 - 1991) fût une période de tensions majeures entre les États-Unis et leurs alliés capitalistes (Bloc de l'Ouest[1]) et l'URSS et ses alliés "communistes" (Bloc de l'Est).

Il n'y eut pas de guerre directe entre les deux Grands (URSS et États-Unis), mais les deux camps se menaient une guerre d'influence incessante, une guerre idéologique, et de nombreuses guerres par procuration.

Même si l'affrontement idéologique était surtout de façade, l'existence de tout une partie du monde qui se réclamait officiellement d'une alternative au capitalisme jouait indirectement sur le rapport de force dans la lutte des classes.

L'effondrement du bloc de l'Ouest a durablement discrédité le communisme, qui est apparu aux yeux d'une large part de l'opinion mondiale comme ayant à la fois échoué économiquement et conduit à des régimes totalitaires.

1 Origines[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Le premier assaut impérialiste[modifier | modifier le wikicode]

Dans les premières années de la révolution russe de 1917, les puissances occidentales et le Japon interviennent directement pour tenter de renverser les bolchéviks. C'est donc par une guerre chaude que commencent les rapports entre ce qui allait devenir le bloc de l'Est le reste du monde. Les impérialistes essaient de soutenir les forces contre-révolutionnaires dans la guerre civile russe, mais doivent bientôt admettre la victoire des bolchéviks, même si ceux-ci se retrouvent à la tête d'un pays ruiné et bureaucratisé. On commence déjà à voir à cette époque de la propagande anti-communiste (red scare) qui préfigure la guerre froide.

1.2 Années 1920 et 1930[modifier | modifier le wikicode]

La victoire de l'Armée rouge et la stabilisation de l'URSS va calmer les relations un temps, les pays capitalistes normalisant peu à peu leurs relations. Ils étaient notamment rassurés par la ligne de Staline (résultat de la bureaucratisation du régime), qui était de ne plus chercher à étendre la révolution au niveau mondial, mais à chercher des accords pragmatiques avec les chancelleries selon ses intérêts.

Par ailleurs la grande dépression des années 1930 et la montée des fascismes va pendant toute une période fracturer les pays capitalistes.

A l'inverse, en grande partie déconnectée du marché mondial, l'URSS n'est pas touchée, et jouit d'une certaine popularité.

Beaucoup de bourgeois - dont certains furent les premiers effrayés de la révolution de 1917 - discutent de la planification soviétique, voire se rendent en délégation en URSS (et ferment volontiers les yeux sur la répression envers les vieux bolchéviks et les trotskistes). L'Union soviétique profite de cette situation et de ces nombreux « compagnons de route », pour avancer sa propagande.

Sous Staline, l'URSS fait des revirements permanents : sectarisme et irresponsabilité face à la montée du nazisme, puis fronts populaires interclassistes avec les démocrates bourgeois, puis pacte Hitler-Staline, puis participation à la Résistance...

1.3 Partage de l'Europe à l'issue de la guerre[modifier | modifier le wikicode]

Pendant la Seconde guerre mondiale, l'Armée rouge combat les régimes de l'Axe (Hitler-Mussolini) aux côtés des Alliés (États-Unis, Royaume-Uni, France...). Avant même la fin de la guerre ils s'entendent pour le futur repartage de l'Europe, acté notamment aux conférences de Moscou en 1943 et de Yalta en 1945.

L'URSS et les États-Unis apparaissent comme les deux principaux superpuissances, et une sorte d'entente semble s'établir entre eux pour assurer le patronage du monde (découpage de l'Allemagne vaincue, création de l'ONU...). Tous s'engagent alors à réduire les effectifs militaires.[2]

Encore une fois, Staline n'avait pas de réelle volonté d'étendre la « révolution ». Il s'était mis d'accord avec les Alliés pour écraser tout éventuel soulèvement socialiste spontané dans l'Allemagne vaincue[3]. La guerre est suivie d'une vague révolutionnaire, mais de nature « moins socialiste » que celle post 1918 (bien que forte sur le plan anticolonial), et ce en grande partie à cause des efforts combinés des occidentaux et des appareils staliniens.

Dans les pays d'Europe de l'Est occupés par l'Armée rouge (Pologne, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est), Staline a d'abord maintenu l'économie de marché et un pluralisme relatif.

2 La guerre froide[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Début des tensions[modifier | modifier le wikicode]

Mais très vite, les enjeux de sphères d'influence entraînent des tensions entre les deux pôles, et une spirale de méfiance s'est rapidement emballée.

Ceci est dû en partie au fait que les mouvements politiques communistes et anticommunistes dans les différents pays avaient leur dynamique propre, qui ne respectait pas toujours les plans décidés par en haut. De façon déformée, ils exprimaient aussi la lutte de classe, surtout dans cette période de défaite des nazis (et très souvent les communistes avaient été fortement impliqués sinon majoritaires dans la Résistance) où beaucoup voulaient que le camp « progressiste » prenne sa revanche. Or chaque fois qu'un mouvement communiste remportait une victoire imprévue, cela alimentait la peur des chancelleries occidentales, qui y voyaient un expansionnisme de Staline.

Les « communistes » semblent de fait en expansion à ce moment-là : ils prennent le pouvoir en Yougoslavie et en Albanie en 1945, sont en guerre civile avec les monarchistes grecs de 1946 à 1949, déclarent l'indépendance du Viêt Nam en août 1945 (ils ne contrôleront l'ensemble du pays que 30 ans plus tard après la guerre d'Indochine et la guerre du Viêt Nam).

A l'origine, Staline a été en grande partie dépassé par ces mouvements populaires. Par exemple, il ne souhaitait pas du tout la révolution en Yougoslavie et en Grèce, zones qui avaient été dévolues à l'influence occidentale, et pour aller jusqu'au bout Tito a dû rompre avec Staline. Mais alors que les occidentaux soutenaient les camps anti-communistes, Staline en est rapidement venu à soutenir les communistes lorsqu'ils avaient leurs chances. La dynamique de rivalité prenait vite sa propre logique.

Les États-Unis ont alors mis en avant une stratégie « d'endiguement du communisme » (Doctrine Truman, mars 1947), ce qui était un moyen d'utiliser les ressorts idéologiques anticommunistes auprès des bourgeois et conservateurs, de même que l'URSS mobilisait via les PC le ressort du socialisme, qu'elle bafouait au quotidien, et du pacifisme (Doctrine Jdanov, septembre 1947). Cela passait aussi par un volet bien matériel, le plan Marshall : les États-Unis prêtaient des milliards aux États européens (plus de 10 % du PIB des pays concernés) à condition que cela serve à importer des marchandises états-uniennes. Cela créait un lien fort entre le donneur et les pays qui acceptaient le plan Marshall, et les PC ont farouchement lutté contre.

Timbre célébrant l'OTAN en 1952

Les soviétiques réagissent en resserrant leur contrôle sur tous les pays d'Europe de l'Est. Un à un, de 1945 à 1948, les PC prennent le contrôle des appareils d'État. Un moment qui marque l'opinion internationale est le « coup de Prague », la prise du pouvoir par les staliniens en Tchécoslovaquie en février 1948. Renforçant leur coopération militaire, ils fondent une alliance militaire, l'OTAN, en avril 1949.

2.2 Extension du bloc de l'Est[modifier | modifier le wikicode]

D'autres révolutions « communistes » ont encore lieu dans les décennies suivantes (Chine, Cuba...), sans qu'elles aient été prévues par l'URSS, mais globalement perçues à l'Ouest comme faisant partie d'un même bloc de l'Est et d'une même menace « rouge ».

On parlait souvent de bloc capitaliste et de bloc communiste (ou bloc socialiste), mais il s'agissait principalement de luttes de pouvoir entre une alliance de bourgeoisies d'un côté et une alliance de bureaucraties de l'autre, les deux camp invoquant des idéologies populaires (démocratie, peuple, socialisme) pour s'attirer des soutiens.

On parlait aussi de bloc soviétique, mais ce terme désigne plutôt l'URSS et ses pays satellites d'Europe. Certes, dans un premier temps, l'URSS semble hégémonique tant en termes de puissance que d'idéologie, et le régime issu de la révolution chinoise (1949) se range derrière elle. Mais Mao Zedung entrera en conflit avec l'URSS en 1960, et cherchera aussi de son côté à étendre son influence dans le monde.

2.3 Les blocs et le « tiers monde »[modifier | modifier le wikicode]

La révolution cubaine (1959) est initialement une révolution nationale populaire, et le régime s'est rapproché de la bureaucratie soviétique pour se défendre face aux États-Unis tout proches.

La Chine, de par sa puissance, deviendra cependant très vite une puissance elle-même rivale de l'URSS.

Dans les décennies de l'après guerre, les peuples colonisés par les Européens, en Afrique et en Asie, se soulèvent les uns après les autres, et ce vaste mouvement de décolonisation est une opportunité pour les États-Unis d'un côté (qui peuvent espérer une pénétration économique importante si les nouveaux États sont « ouverts » aux investissements de capitaux étrangers) et l'URSS de l'autre. Chacun soutient des mouvements rivaux, ce qui créait une situation intriquant mouvements de libération nationale et guerres par procuration.

À la suite de la guerre du Vietnam, ce dernier va devenir "communiste".

Pendant la guerre froide, un modèle des « trois mondes » va devenir une référence commune dans la sphère anglo-saxonne : le Frist World (Bloc de l'Ouest), le Second World (Bloc de l'Est), et le Third World (Tiers-Monde) représentant les pays en développement.

- Pays du Bloc de l'Ouest dans l'Alliance atlantique

- Autres pays du Bloc de l'Ouest

- Pays du Bloc de l'Est dans le Pacte de Varsovie

- Autres pays communistes alliés de l'URSS

- Autres pays alliés de l'URSS

- Chine et Albanie

- Pays neutres et pays du Mouvement des non-alignés

2.4 Tensions en Europe[modifier | modifier le wikicode]

Lorsque l'Allemagne de l'Ouest rejoint l'OTAN en 1955, l'URSS déclare la création avec ses satellites d'Europe de sa propre alliance militaire, le Pacte de Varsovie.

2.5 Tensions au sein du bloc de l'Est[modifier | modifier le wikicode]

2.5.1 Rivalités nationales[modifier | modifier le wikicode]

L'URSS exerçait incontestablement une domination économique, politique et militaire sur les autres pays du bloc de l'Est, surtout ceux de sa proche périphérie appartenant au pacte de Varsovie. Certains ont parlé d'impérialisme soviétique, ce qui fait débat y compris au sein des marxistes révolutionnaires.

La Yougoslavie, dans un premier temps attachée au bloc de l'Est, va rompre avec Staline en 1947, tout en essayant officiellement de poursuivre une voie propre vers le socialisme. Des expériences d'autogestion plus poussées ont été faites, même si le parti communiste de Yougoslavie a conservé le monopole du pouvoir.

Le Viêt Nam et la Chine, voisins tous deux supposément communistes, furent fréquemment en conflit et le sont toujours.

Dans les années 1960, la Roumanie et l'Albanie ont pris une relative autonomie vis-à-vis de l'URSS. La Roumanie sous les Ceaususcu va devenir une dictature particulièrement sanglante[4].

2.5.2 Révoltes populaires[modifier | modifier le wikicode]

En 1953, éclate une grève générale en Allemagne de l'Est. Les travailleur·ses revendiquent des élections libres, de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, la fin de la censure, des écoutes et du parti unique. Leur seule réponse sera la mitraille des tanks soviétiques, sous ordre de Staline avec la complicité des dirigeants est-allemands.

Une autre révolte éclate en Hongrie en 1956. Les travailleur·ses revendiquent sensiblement les mêmes choses.

Puis ce sera au tour des Tchécoslovaques en 1968 (Printemps de Prague). Même des éléments du PC demandent des réformes profondes (« socialisme à visage humain »). La révolte sera matée dans le sang, et prouvera définitivement que le socialisme est incompatible avec la dictature stalinienne.

Dans les décennies qui suivirent, la résignation des masses populaires du bloc de l'Est fut assez profonde, et il n'y eut plus de mouvement comparables en terme d'ampleur. On peut noter la mutinerie du Storojevoï en 1975.

A partir des années 1980, le syndicat Solidarność en Pologne est à la pointe de la contestation.

En Chine, il y eut les grandes manifestations de Tian'anmen (1989).

2.6 Mouvement communiste à l'Ouest[modifier | modifier le wikicode]

Au début de la guerre froide, beaucoup de jeunes rejoignaient les communistes en ayant le sentiment qu'il s'agissait, à l'échelle mondiale, du bloc progressiste. Ils n'avaient souvent pas assez de connaissance sur ce qui se passait réellement dans les dictatures staliniennes, et pas assez de repères pour comprendre à quel point les partis communistes jouaient un rôle anti-révolutionnaire dans les pays occidentaux.

« Pendant toute une période, celle de la guerre froide (1949-1952), les couches les plus radicalisées de la classe ouvrière et surtout de la jeunesse passaient spontanément au PC et à la JC, non pas en fonction de leur politique de collaboration de classe en Europe, mais bien en fonction de la situation mondiale. »[5]

Mais les militants communistes font l'objet d'une profonde suspicion par les États du bloc de l'Ouest, non pas tant parce que cela représente une menace pour la classe dominante (la politique fondamentalement réformiste du post-stalinisme éloigne ce danger), mais parce que d'un point de vue national, ils sont vus comme de potentiels agents de l'étranger.

En particulier aux États-Unis, les communistes font l'objet d'une véritable « chasse aux sorcières » sous l'impulsion notamment du sénateur MacCarthy.

2.7 Variations d'intensité de la guerre froide[modifier | modifier le wikicode]

2.7.1 Maccarthysme[modifier | modifier le wikicode]

Dès 1946, une commission du parlement états-unien (House Un-American Activities Committee) commence à mener des investigations anticommunistes.

Mais c'est surtout en 1953-1954 qu'une vague de répression extrêmement intense s'abat sur les communistes, sous la direction d'une commission spéciale du sénateur McCarthy. Celle-ci traqua d'éventuels agents, militants ou sympathisants communistes, parfois avec très peu de preuves, et avec une tendance paranoïaque de conservateurs prêts à assimiler tout courant « subversif » à du communisme. Même des homosexuels étaient arrêtés.

2.7.2 Crise des missiles de Cuba (1962)[modifier | modifier le wikicode]

Suite à la révolution cubaine de 1959, l'URSS saisit l'occasion de déplacer la ligne de front aux portes de l'adversaire, en lançant l'installation d'une base de lancement de missiles sur l'île, ce qui aurait mis les États-Unis (et tous les pays satellites d'Amérique centrale) à moins d'une heure de portée[6]. Cela a causé la crise des missiles de 1962, point culminant de la guerre froide.

Finalement, les soviétiques ont reculé, ce qui a peut-être évité une guerre nucléaire.

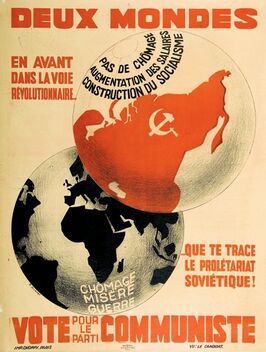

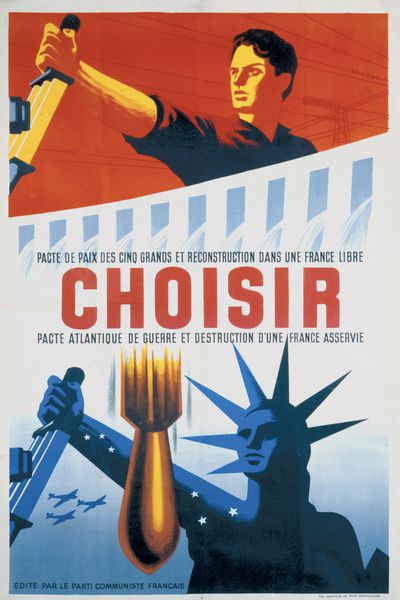

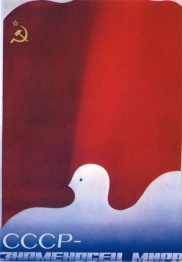

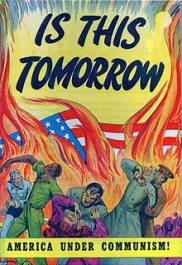

3 Propagande[modifier | modifier le wikicode]

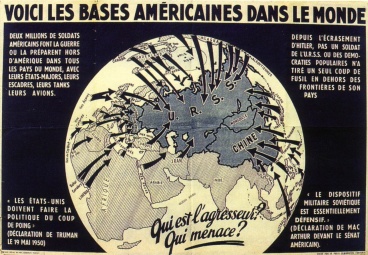

On peut trouver une certaine symétrie pendant la guerre froide dans les propagandes des deux blocs. Une différence, c'est que la propagande est entièrement dirigée par l'État du côté soviétique, tandis qu'à l'Ouest elle est en général prise en charge par des mouvements et organisations politiques, de droite et parfois socialistes.

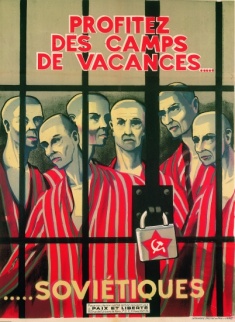

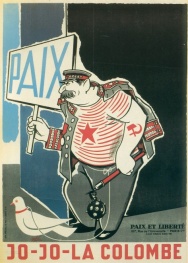

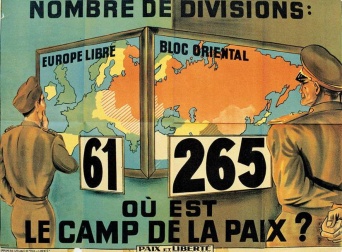

En France, l'organisation Paix et liberté (1950-1955) publiera des milliers d'affiches dénonçant le régime stalinien.

3.1 Le « camp de la paix »[modifier | modifier le wikicode]

Après une deuxième guerre mondiale qui a battu les records d'horreurs de la première, la paix est une valeur chère pour les populations. Les dirigeants des deux camps cherchent donc à se présenter comme les meilleurs "pacifistes". Chacun dénonçait la puissance d'armement de l'autre, son hypocrisie dans le discours pacifiste...

Tandis que la Doctrine Truman (mars 1947) affirme lutter contre « l'expansionnisme communiste », la Doctrine Jdanov (septembre 1947) présente le monde comme divisé entre les « forces impérialistes » et les « pacifistes », menés par l'URSS.

Les PC sont apparus comme pacifistes notamment lorsque les États-Unis ont attaqué le Vietnam, lors de la guerre d'Algérie...

|

|

3.2 La menace de l'invasion[modifier | modifier le wikicode]

En lien avec le thème de la paix, chaque camp entretenait dans sa population l'idée que l'adversaire était prêt à l'invasion.

Le célèbre film de Kubrick, Docteur Folamour, traite de la folie d'un monde au bord de la guerre nucléaire.

Le film Red dawn de 1984 met en scène l'invasion des États-Unis par le bloc de l'Est. Un remake a été produit en 2012, celui-ci devant initialement désigner la Chine comme envahisseur potentiel. Finalement, c'est la Corée du Nord qui est l'ennemi du film.

|

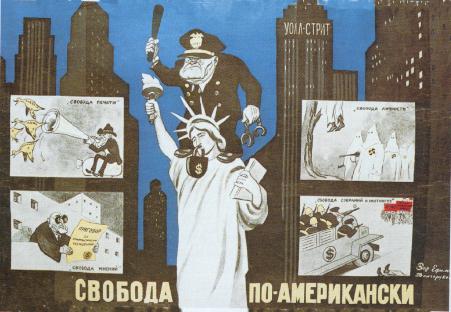

3.3 La liberté[modifier | modifier le wikicode]

Une des principales attaques que faisaient les anti-soviétiques était l'absence de liberté en URSS. Cela était bien entendu facilité par l'existence bien réelle de nombreux goulags, et par le fait qu'en général, il existait effectivement un minimum de libertés démocratiques dans les principaux pays occidentaux. Pour ces raisons, le bloc de l'Ouest s'auto-désignait souvent comme le « Monde libre ».

L'URSS mettait en avant de son côté la répression des grèves ouvrières ou la ségrégation raciale des Noirs aux États-Unis.

|

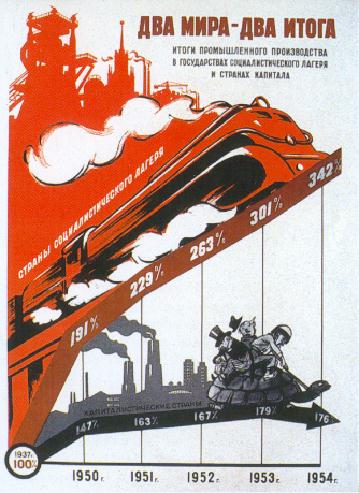

3.4 La course à la performance[modifier | modifier le wikicode]

L'URSS a continué à vanter sa forte croissance après la Seconde guerre mondiale. Mais contrairement aux années 1930, l'économie capitaliste a connu son plus grand essor dans les années 1950 et 1960, tandis que l'URSS a commencé à décliner. Vers la fin du bloc de l'Est, il devenait clair que l'abondance relative était du côté occidental, et que les autorités staliniennes devaient retenir par la force ceux qui voulaient émigrer.

|

|

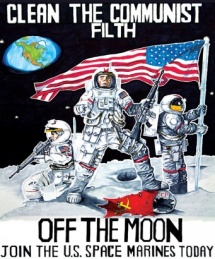

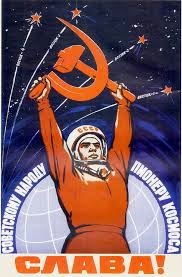

3.5 La course à l'espace[modifier | modifier le wikicode]

La conquête de l'espace et la course qui a eu lieu pour le vol habité dans l'espace (Gagarine, URSS, 1961) et le premier pas humain sur la Lune (Armstrong, USA, 1969), sont un autre symbole bien connu de la guerre froide.

Plusieurs films ont été tournée pendant la guerre froide en rapport avec l'espace :

- Exemples de films états-unien : Red Planet Mars (1952)

- Exemples de films soviétiques : Nebo Zovyot (1959)

|

|

4 Fin de la guerre froide[modifier | modifier le wikicode]

Par la suite, la bipolarisation du monde est mise à mal par la constitution de nouveaux pays à l'issue de la décolonisation des anciens pays. Quelques révolutions socialistes éclatent, comme à Cuba, mais ces dernières, faute d'organisation internationale représentant les intérêts des prolétaires, finissent par être noyées par les bureaucrates.

La fin de l'URSS et des "démocraties populaires" d'Europe de l'Est entraîna, de facto, la fin du bloc de l'Est.

Certains pensèrent alors que les États-Unis et l'OTAN allaient dominer le monde (unipolarisation) ; c'était cependant oublier la Russie, la Chine, l'Inde et de manière générale, tous les pays émergents. Finalement, le monde se divisa en davantage de zones d'influences, à tel point que l'on parle de multipolarisation (ex. : impérialisme russe en Ukraine et dans les républiques populaires du sud comme le Turkménistan ou le Kirghiztan...).

Certains pays à régime stalinien persistent, comme la Corée du Nord.

5 Débats entre communistes révolutionnaires[modifier | modifier le wikicode]

La guerre froide a été à l'origine de nombreux débats allant jusqu'à de profondes divisions dans le mouvement communiste révolutionnaire.

Pour certains, s'appuyant sur les positions soutenues par Trotski jusqu'à sa mort, il ne fallait pas considérer l'URSS comme pays impérialiste au même titre que les pays du bloc de l'Ouest. D'où la politique de « défense de l'URSS » contre « l'impérialisme » (au singulier).

Pour d'autres, il faut clairement parler d'un impérialisme soviétique, et la guerre froide était donc un conflit entre blocs impérialistes. C'est notamment le cas du mouvement conseilliste et du « trotskisme troisième camp » (« ni Moscou ni Washington, socialisme international »).

6 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- Lutte ouvrière, Paix du monde, poker et roulette russe, 28 juin 1961

- Lutte ouvrière, Les États-unis et les partis communistes européens : la détente en question ? mars 1976

- Lutte ouvrière, Situation internationale, décembre 1981

- Lutte ouvrière, USA-URSS : le rapprochement, février 1989

- Conférence nationale de Lutte Ouvrière Les relations Est-Ouest et leurs conséquences, octobre 1990

- Images de propagande anti-soviétique

- ↑ Par rapport au méridien de Greenwich

- ↑ La documentation française, « L'OTAN après la Guerre froide », sur nato.int, 1er décembre 2010

- ↑ Pierre Broué, Le parti bolchévique, 1963

- ↑ Nicolae et Elena Ceausescu, un couple infernal et mégalomane

- ↑ Ernest Mandel, Actualité du trotskisme, Critique Communiste, novembre 1978.

- ↑ La crise des missiles cubains