Philosophie

La philosophie est une démarche qui vise une compréhension du monde et de la vie par la réflexion. En Occident, la philosophie est très marquée par l'héritage grec (en grec ancien, philosophie signifie littéralement « amour du savoir »), mais des équivalents existent dans les sociétés antiques orientales.

Au sens large, la philosophie a d'abord désigné les premières réflexions ayant une visée plus ou moins rationnelle, que l'on peut donc en ce sens distinguer des affirmations dogmatiques que l'on retrouve aussi bien dans le sens commun que dans les mythes et religions des différentes cultures. Cette distinction n'existe que potentiellement, les philosophes combinant nécessairement dans leur pensée des dogmes (conscients ou non), et des opinions plus critiques.

Néanmoins ces dernières, accumulées depuis des siècles et se contredisant sans cesse, ont indéniablement contribué au progrès des idées, en lien avec les grandes luttes de classe.

1 Considérations générales[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Conditions matérielles[modifier | modifier le wikicode]

La condition première de la philosophie est d'avoir du temps pour penser, comme le montre de façon très crû l'exemple de la philosophie grecque sur fond d'esclavage. L'essor des forces productives, qui diminue le temps de travail nécessaire, est donc un facteur souterrain et indirect, mais essentiel. D'autres conditions matérielles favorisent le développement de la philosophie, comme l'essor des moyens de communication, fortement lié à l'essor du commerce.

1.2 Objectivité[modifier | modifier le wikicode]

1.2.1 Biais en général[modifier | modifier le wikicode]

Il est indéniable que le ou la philosophe n'est pas un·e être de raison pure, détaché de son histoire personnelle, même s'il en fait son idéal. Un certain idéal d'objectivité et d'universalité est présent chez presque tout·e philosophe. Cela se retrouve même en germe dans le sens même de « philosophie » (on ne peut prétendre « aimer le savoir » si on est totalement subjectiviste, car alors on ne peut plus définir le moindre savoir). Néanmoins, chaque philosophe pris individuellement est soumis à d'innombrables biais (cognitifs et sociaux) qui rendent son accès à l'objectivité extrêmement limité.

Par conséquent, les philosophes se retrouvent bien souvent à rationaliser leurs préjugés ou leurs motivations. Par exemple, les différentes écoles de philosophie grecque représentaient des sectes avec un fort enjeu d'identification et de tranquillisation (l'ataraxie est un objectif récurrent que cherchent à justifier les stoïques, les épicuriens, les sceptiques, les cyniques...).

Cela n'exclut pas qu'il y ait une tendance historique, a minima surtout des sujets les moins chargés d'enjeux idéologiques, à une augmentation de l'objectivité, du fait de l'augmentation du nombre de philosophes et de l'accès oral ou écrit aux réflexions d'autres philosophes.

1.2.2 Idéologies[modifier | modifier le wikicode]

Une des conséquences des biais des philosophes est que cela les conduit de fait à justifier l'ordre du monde existant. Les philosophies dominantes sont donc les philosophies des classes dominantes. Les biais idéologiques, contrairement à de simples biais « aléatoires » individuels, font système.

Aristote, malgré sa perspicacité sur beaucoup de sujets, ne voyait les esclaves que comme des non humains, et sur ce point ne pouvait pas voir plus loin que l'idéologie de sa classe.

Lénine voyait le domaine de la philosophie comme très idéologique, et donc doutait qu'un philosophe « mainstream » puisse approcher de la vérité.

« Pas un mot d'aucun de ces professeurs, capables d'écrire des ouvrages de très grande valeur dans les domaines spéciaux de la chimie, de l'histoire, de la physique, ne peut être cru quand il s'agit de philosophie. Pourquoi ? Pour la raison même qui fait que l'on ne peut croire un mot d'aucun des professeurs d'économie politique, capables d'écrire des ouvrages de très grande valeur dans le domaine des recherches spéciales, au sujet des faits réels, dès qu'il est question de la théorie générale de l'économie politique. Car cette dernière est, tout autant que la gnoséologie, dans la société contemporaine, une science de parti. Les professeurs d'économie politique ne sont, de façon générale, que de savants commis de la classe capitaliste ; les professeurs de philosophie ne sont que de savants commis des théologiens. »[1]

Il affirmait notamment que les considérations générales sur la théorie des connaissances (la gnoséologie) sont totalement imprégnées d'idéologie, et se divisent selon le grand clivage idéalisme / matérialisme.

Dans nos démocraties tronquées, il est devenu courant que certains philosophes assez insipides (voire avec des tendances réactionnaires) acquièrent une relative célébrité médiatique, brillant davantage par leurs effets rhétoriques et l'effet puits[2] que par la profondeur de leur pensée.[V 1][V 2]

1.3 Tendances historiques[modifier | modifier le wikicode]

1.3.1 Religion et philosophie[modifier | modifier le wikicode]

La philosophie est parfois considérée comme une rationalisation de la pensée religieuse.[3] Les religions proposent une vision du monde (partie descriptive) et une morale (partie normative). Les évolutions sociales, et notamment la complexification des sociétés et le progrès de certaines connaissances, ont tendance à entrer en conflit avec certains éléments dogmatiques des religions. La philosophie s'est développée d'abord pour apporter des réponses à ces contradictions, aidant les religions à s'adapter.

Dans l'idéologie dominante du Moyen-Âge européen, la philosophie (aristotélicienne principalement) était vue comme un complément -secondaire- de la religion (surtout à destination de l'éducation des élites). Il y avait une contradiction potentielle entre ces deux aspects, que les théologiens étaient bien obligés d'admettre du bout des lèvres : d'un côté le monde matériel que l'on peut analyser par la réflexion philosophique, de l'autre le domaine de Dieu où l'on ne peut s'en remettre qu'à la foi.

Le développement de la philosophie a peu à peu conduit à son émancipation vis-à-vis de la religion. En France, la philosophie des Lumières est entrée plus ou moins fortement en conflit avec l'ordre religieux, ce qui était un reflet de la lutte des classes entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Dans la plupart des autres pays européens, l'affrontement entre ces classes a plutôt pris des formes d'oppositions religieuses, et la rupture entre religion et philosophie a été plus pacifique.

1.3.2 Émergence des sciences naturelles[modifier | modifier le wikicode]

En même temps que la philosophie commençait à se séparer de la religion, elle commençait à donner naissance à des disciplines qui allaient devenir des sciences, et qui se sépareraient d'elle à leur tour.

En particulier, les sciences de la nature (physique, biologie...) se sont progressivement autonomisées[3]. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de distinction, les rares prémices de recherches scientifiques étant effectuées par des philosophes, généralement peu spécialisés. On peut tout au plus souligner que certains philosophes ont été davantage tournés vers du travail (classification méthodique...) favorisant ce qui allait devenir les sciences, comme Aristote (et ce malgré toutes les affirmations subjectives que comprenaient ses théories), par rapport à un Platon davantage producteur d'affirmations moins vérifiables (métaphysique, politique...).

Ce n'est qu'à partir de l'époque moderne, et très progressivement (Kant par exemple s'intéressait autant à la cosmologie qu'à l'éthique), que les scientifiques ont commencé à être des individus et des institutions distincts des philosophes. Ceci est évidemment en relation avec le développement des forces productives (essor des techniques permettant notamment une multiplication des expérimentations) et des rapports de production capitalistes (augmentation de l'intérêt et du financement des technologies dans une optique de productivité).

Ce processus d'enfantement de sciences par la philosophie a conduit à des affrontements, beaucoup de philosophes acceptant mal de voir l'étendue de leur domaine d'autorité se réduire. Certains ont adopté des attitudes de rejet radical et de dénigrement (allant parfois jusqu'à opposer les sentiments à la raison, l'existence contre le savoir...), d'autres se sont contentés de considérer que la philosophie restait la reine des disciplines, surplombant les sciences.[3]

1.3.3 Émergence des sciences sociales[modifier | modifier le wikicode]

Les sciences sociales ont, elles, mis plus de temps à s'autonomiser, pour des raisons qui tiennent à la fois à une difficulté intrinsèque (complexité plus élevée, plus grande difficulté à isoler des objets d'étude de leurs interactions, difficulté voire impossibilité de recourir à l'expérience...) et à des obstacles idéologiques.

En effet, l'étude des interactions entre humains conduit forcément à la remise en cause au moins partielle des discours idéologiques (au sens de justification de l'existant) sur les rapports sociaux de domination et d'exploitation. Celles et ceux qui développent les sciences humaines ont donc historiquement été plus critiques envers l'ordre existant, et de ce fait moins intégrés à la sphère académique officielle.

« Dans n'importe quelle société divisée en classes, les "sciences humaines" se traînent loin derrière les sciences naturelles — la classe possédante n'a aucun intérêt à révéler le mécanisme de sa domination. »[4]

De façon notable, on peut souligner que parmi les précurseurs des sciences humaines figurent incontestablement les communistes Karl Marx et Friedrich Engels. Leur analyse du matérialisme historique relève à la fois de la sociologie, de l'histoire et de l'économie.

Néanmoins, les sciences humaines ont connu une progression partielle. Une des caractéristiques qui les rend « digérables » par l'ordre établi est l'augmentation du degré de spécialisation (qui n'est pas propre aux sciences humaines mais inhérent à la complexification de la pensée humaine) : c'est surtout l'articulation des sciences humaines en une vision systémique (comme celle que propose le marxisme) qui est subversive ; à l'inverse, une étude historique ou sociologique ultra spécialisée est a priori inoffensive.

A la fin du 19e siècle, en réaction à l'essor des sciences humaines positives, des philosophes se sont lancés dans la création de « sciences philosophiques » censées être supérieures, comme la phénoménologie, l'existentialisme, l'herméneutique...[5]

1.3.4 Devenir de la philosophie[modifier | modifier le wikicode]

Au fur et à mesure que des sciences se séparent de la philosophie, se pose la question de ce qui reste dans le champ de la philosophie. Ce sont les aspects les plus généraux et abstraits (comme la logique, l'épistémologie, la philosophie du langage...), les plus subjectifs (éthique, esthétique, philosophie politique...) voire inexplicables (métaphysique : ce qui est au-delà du monde physique et sur quoi on ne peut rien « prouver »).[6]

Au 19e siècle, il était encore courant d'être à la fois versé dans la philosophie et les sciences. C'était le cas de Marx et Engels, qui ont d'abord été influencés par la philosophie idéaliste allemande et en particulier l'école philosophique de Hegel. Ils se sont ensuite concentrés d'une part sur une explication matérialiste de l'histoire, et d'autre part sur l'action politique. Ils déclaraient alors, en 1845 :

« Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de le transformer. »[7]

Cette déclaration exprime un rejet des prétentions idéalistes des philosophes progressistes à changer le monde par la seule mise au point de meilleures idées, et un rejet de la position de surplomb, qui nie le fait que la société n'est pas juste un « fait social » mais dépend des actions humaines.

Néanmoins, si la philosophie a cessé d'être la priorité de Marx et Engels, cela ne signifie pas qu'ils pensaient qu'elle était réduite à néant. Leur vision était celle de la philosophie comme une « méthode » et une façon de voir l'évolution du monde, la dialectique, qu'ils reprenaient largement de Hegel, tout en voulant lui donner un fondement matérialiste. La dialectique se situerait donc à la fois dans le champ de la logique (en opposition / dépassement de la logique formelle) et dans le champ de l'épistémologie.

Marx et Engels ont laissé des notes éparses sur ce que serait leur vision de la dialectique, et exprimé le souhait de la synthétiser, mais ils n'ont jamais eu le temps. Lénine également avait entrepris d'étudier plus en détail la question de la dialectique, mais a été pris dans le tourbillon révolutionnaire.

Tout ceci fait dire à certains marxistes que la philosophie achevée de l'humanité (la dialectique notamment) ne pourra pas être atteinte sous le capitalisme.

« Il est douteux que le marxisme puisse jamais avoir, avant la venue du socialisme, un manuel de dialectique. Plus le mouvement ouvrier se développe, plus les questions politiques, stratégiques et tactiques passent au premier rang. Et c'est heureux — c'est le signe que les problèmes trouvent leurs solutions dans l'action. (...) L'étude méthodologique de la dialectique, qui sera aussi la préparation de son remplacement par des méthodes de pensée toujours plus puissantes, sera une des tâches de la société socialiste. (...) De la même manière qu'il n'est pas possible d'envisager une culture "prolétarienne", il est impossible d'envisager le développement systématique d'une philosophie prolétarienne. »[4]

A partir des années 1960 et surtout à la fin du 20e siècle, un courant post-moderne s'est développé en philosophie (et plus largement), objet de beaucoup de controverses.

1.3.5 Philosophie continentale et analytique[modifier | modifier le wikicode]

Une distinction s'est développée au cours du 20e siècle entre philosophie analytique et philosophie continentale.

Depuis son tournant « ontologique », la philosophie analytique ne consiste plus uniquement en l’analyse logique du langage mais, plus largement, en un discours argumentatif visant la compréhension du monde et de nous-mêmes en accord avec les données des sciences de la nature.

2 Branches de la philosophie[modifier | modifier le wikicode]

La question du découpage de la philosophie en différentes branches est bien sûr complexe. Un découpage fréquent se fait en quatre branches : métaphysique, épistémologie, logique et éthique.[8]

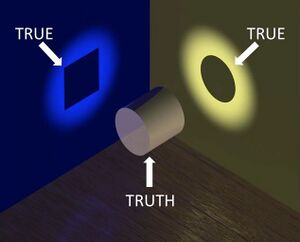

La philosophie a très souvent posé ses problèmes et ses débats en termes de dualismes, que ce soit pour les considérer comme réels ou pour les nier au profit d'une forme de monisme. C'est pourquoi l'introduction des idées est ici faite sous forme de dualisme, bien que le marxisme et le matérialisme invite plutôt à une pensée systémique moniste.

2.1 Métaphysique[modifier | modifier le wikicode]

Métaphysique, litt. du grec "au delà de la physique", désigne les philosophies qui cherchent à appréhender des Idées abstraites et préexistantes à toute réalité matérielle et souvent, lui donnant un sens, voire une finalité, à partir de ces Idées.

Depuis ses origines, la métaphysique a été partagée entre des tendances plutôt mystiques et des tendances plutôt scientifiques.

« Parmi les premiers philosophes grecs, les Ioniens étaient plus scientifiques et les Siciliens plus mystiques[9]. Mais parmi ces derniers, Pythagore, par exemple, était en lui-même un curieux mélange des deux tendances : l'attitude scientifique le conduisit à sa proposition sur les angles droits des triangles, tandis que sa vision mystique lui fit dire qu'il est mauvais de manger des haricots. »[10]

Les marxistes qualifient souvent de "métaphysiques" les raisonnements tendant à considérer des idées statiques, coupées de la réalité et de l'activité réelle de l'homme.

Quelques exemples :

- les doctrines idéalistes ;

- le matérialisme mécaniste ;

- l'économisme ;

- le matérialisme historique caricaturé (vision étapiste mécanique des menchéviks, binarité des staliniens... ).

2.1.1 Matérialisme et spiritualisme[modifier | modifier le wikicode]

Le matérialisme soutient que tout ce qui existe est fondamentalement matériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité au-delà de la matière et de ses interactions. En revanche, le spiritualisme affirme l'existence de réalités immatérielles, telles que les esprits, les âmes ou les formes de conscience distinctes de la matière.

Certaines philosophies admettent l'existence de deux réalités parallèle (dualisme), d'autres soutiennent qu'il n'y en a qu'une seule (monisme). Spinoza est connu pour avoir été un des premiers défenseurs du monisme en soutenant que Dieu et « la nature » ne font qu'un. Tout en restant formellement religieuse, sa conception mettait l'accent sur l'étude de la causalité des les phénomènes naturels, ouvrant la voie au matérialisme. Il est une des influences de Marx.[11]

L'idéalisme est l'ensemble des conceptions qui considèrent que l'esprit ou la sphère des idées est prééminente. C'est une notion très proche du spiritualisme, même si certaines conceptions idéalistes (comme celles de Hegel) prétendent dépasser le dualisme matière / esprit (et donc le clivage matérialisme / spiritualisme).

2.1.2 Nature et société[modifier | modifier le wikicode]

Dans les premières formes de visions du monde (mythologiques), il n'y avait pas de différenciation entre milieu naturel et communauté sociale, entre nature et société. Le développement des forces productives (faisant apparaître les capacités de transformation de la nature) et le développement de rapports de production complexes (faisant apparaître des forces sociales qui dominent l'individu) ont été historiquement nécessaires pour concevoir le dualisme nature / société de la façon moderne.[12]

Ce dualisme aide à penser les impacts (positifs comme négatifs) des sociétés humaines sur la nature, et les spécificités des lois sociales, mais n'implique pas de penser que la société humaine est en soi hors de la nature. Andreas Malm parle de « monisme de substance, dualisme de propriété ».[13]

2.2 Épistémologie[modifier | modifier le wikicode]

L'épistémologie s'intéresse à la question de comment est établie la connaissance : « comment sait-on ? », « qu'est-ce qui différencie la science de la non-science ? », etc. On parle aussi de gnoséologie ou de théorie de la connaissance. En France, le terme d'épistémologie est souvent utilisé dans un sens plus restrictif (études des connaissances scientifiques au lieu de connaissances en général), ce qui est assez illogique vu que le terme est un emprunt de l'anglais et qu'il n'a pas cette restriction en anglais.

Selon certains, l'épistémologie ne doit plus être considérée comme une branche de la philosophie, mais comme une science.[3]

2.2.1 Scepticisme[modifier | modifier le wikicode]

Le philosophe de la Grèce antique Pyrrhon est connu pour son scepticisme radical, le conduisant à nier toute vérité.

S'éloignant de ces postures aussi spectaculaires que peu praticables, la philosophie a eu tendance à défendre de plus en plus un scepticisme modéré. Russel le définissait ainsi : « Ne rien admettre sans preuve et suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut ».[14]

Cela se rapproche donc de ce qui est appelé « esprit critique ».

2.2.2 Critères de scientificité[modifier | modifier le wikicode]

Rigoureusement, quasiment toutes les opinions d'un individu moyen sont des croyances, car nous fonctionnons essentiellement par la confiance dans le reste de nos congénères, et nous passons très rarement une opinion donnée au crible d'une analyse attentive. Cela ne veut pas dire que toute croyance se vaut. D'un point de vue matérialiste, les opinions émises suite à des confrontations répétées avec le réel et cohérentes entre elles ont plus de probabilités d'être vraies que les autres. Selon leur socialisation, les individus et les groupes sociaux vont faire confiance à telle ou telle source d'opinion (médias, clergé, influenceurs divers, scientifiques...).[V 3]

- Comment distinguer sciences et pseudo-sciences ?

- Pertinence partielle et limites de la réfutabilité de Karl Popper

- Notion de révolutions scientifiques de Thomas Kuhn

- Scientificité des sciences sociales ?[V 4]

- Agnotologie (fabrique du doute)

2.3 Logique[modifier | modifier le wikicode]

2.3.1 Logique et empirisme[modifier | modifier le wikicode]

La logique est aujourd'hui étroitement associée aux sciences. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. La logique a longtemps été utilisée par des philosophes pour construire des systèmes de pensée complexes, le tout en se préoccupant assez peu de données empiriques, voire en accordant plus de valeur à la logique interne de l'argumentation qu'à la concordance avec les faits.

Par exemple, dans la philosophie grecque, l'école éléatique (avec les paradoxes de Zénon notamment) a inauguré un procédé consistant à utiliser la logique pour chercher à démontrer que le sens commun se trompe, et sur cette base, justifier un certain mysticisme. Platon a largement repris ce procédé.[10]

Avec le développement des moyens d'expérimentation et le recul historique montrant que de nombreux systèmes de pensées se sont révélés faux, les raisonnements purement déductifs ont été délogés de leur piédestal. Ainsi plusieurs philosophes ont critiqué les dérives des « faiseurs de systèmes », plus préoccupés de façonner dans leur esprit un ensemble cohérent que de vérifier son adéquation aux faits. [15]

Si une théorie est contredite par des faits avérés, on suspecte une logique fallacieuse. Cela ne signifie pas que la logique n'est plus considérée comme pertinente, mais que les exigences vis-à-vis de la logique sont devenues plus fortes. Tout un pan de la philosophie (en particulier la philosophie analytique) s'efforce de valoriser une logique rigoureuse, de même niveau que la logique au sens mathématique ou informatique.

Les progrès des mathématiques ont aussi permis des progrès de la logique. Par exemple, les notations modernes du calcul infinitésimal (élaborées à la fin du 19e siècle) ont permis de poser plus rigoureusement les « paradoxes de Zénon », et de montrer que le paradoxe n'est qu'apparent.[16][17][18]

2.3.2 Déduction et induction[modifier | modifier le wikicode]

Le dualisme déduction / induction est au cœur de la philosophie occidentale depuis ses origines. Il est fortement lié à d'autres dualismes, comme celui entre rationalisme et empirisme, ou entre réalisme et nominalisme.

Mais les deux notions ont leur importance, et un grand nombre de fausses oppositions viennent de définitions qui manquent de rigueur. Les progrès des sciences et de l'épistémologie ont amené à préciser les définitions et à préciser le domaine de validité des différentes affirmations logiques (souvent rendues beaucoup plus modestes).

En résumé, on peut dire :

- La déduction consiste, en partant de vérités connues (ou d'axiomes / postulats), à établir d'autres vérités.

- L'induction consiste, en partant de faits, à établir des lois.

Les démonstrations en mathématiques sont l'exemple canonique de la déduction. Avec un petit nombre de postulats, il est possible de déduire un vaste ensemble de théorèmes. C'est en suivant cet exemple que beaucoup de philosophes ont défini la déduction comme la méthode rigoureuse par excellence, allant du général au particulier grâce au pouvoir de la raison.

Au premier abord il paraît évident qu'une déduction aboutit à une vérité incontestable, contrairement à une « loi » générale induite à partir de faits particuliers, qui n'a qu'une probabilité plus ou moins grande d'être vraie :

- Le raisonnement « quelqu'un de l'ethnie A m'a volé un portable, les gens de l'ethnie A sont des voleurs » a une crédibilité faible.

- Le raisonnement « depuis ma naissance j'ai constaté que le soleil se levait tous les matins, donc je pense qu'il se lèvera demain » a une crédibilité forte.[19] Cependant même cette induction crédible n'a pas la force équivalente d'une déduction.

Cependant la quasi totalité des déductions reposent en fait implicitement sur de l'induction.[20] Par exemple le célèbre syllogisme

- Tous les hommes sont mortels ;

- Socrate est un homme ;

- Donc Socrate est mortel

repose sur la validité de la prémisse « tous les hommes sont mortels », qui n’est pas plus vérifiable que « le soleil se lèvera tous les matins ».

On oppose classiquement Platon le partisan de la déduction et Aristote le partisan de l'induction. L'opposition n'est pas absolue car chacun utilisait les deux raisonnements, mais il est clair qu'ils ne leur donnaient pas la même importance. Platon (faisant parler Socrate) utilise abondamment le raisonnement analytique, que ce soit dans les nombreux raisonnements par l'absurde ou encore dans sa théorie de la maïeutique dans laquelle le philosophe fait « accoucher » des hommes des idées déjà contenues en eux. Aristote donne lui une plus grande importance à l'observation du réel pour en tirer des lois abstraites.

Dans des systèmes complexes comme ceux étudiés par la physique contemporaine, il est presque impossible de poser des axiomes, dès lors la certitude déductive est elle aussi presque impossible. Le raisonnement inductif est alors considéré comme la principale voie pour connaître ces systèmes.[21]

2.3.3 Causalité et corrélation[modifier | modifier le wikicode]

La question de la causalité, simple en apparence, renferme de nombreuses difficultés. L'une d'elle est celle de déterminer si le principe de causalité doit être admis a priori ou non. Russel considérait que c'était le principe d'induction, utilisé pour parler de causalité, qui devait être admis a priori, car la notion de causalité impose de définir la « loi causale » en question, ce qui est complexe et dépendant de la discipline dont on parle.

Une autre difficulté est celle de différencier corrélation et causalité. Il y a corrélation lorsque deux phénomènes semblent évoluer de même manière, en tout cas sur une période donnée. Mais cela n'implique pas que ces deux phénomènes sont liés. Parfois il s'agit d'une pure coïncidence[22], d'autres fois ces phénomènes sont liés indirectement par le fait qu'ils sont tous deux la conséquence d'un autre phénomène.[V 5]

Beaucoup de scientifiques ont tendance à laisser prudemment de côté la question de la causalité, en se contentant de quantifier les degrés de corrélation établis par leurs expériences ou leurs modèles. Des recherches modernes comme celles de l'informaticien et philosophe Judea Pearl tentent de donner une définition rigoureuse de la causalité.[23]

2.4 Philosophie morale[modifier | modifier le wikicode]

La branche de la philosophie dédiée à la morale est appelée « philosophie morale », ou « éthique ». Parmi les philosophes, et surtout parmi les premiers philosophes, on retrouve presque toujours un mélange de prescriptions normatives (donc de la création de morale) et d'éléments se voulant descriptifs.

2.5 Autres[modifier | modifier le wikicode]

On peut distinguer d'autres branches de la philosophie. Cependant, on peut aussi soutenir que les branches suivantes relèvent des branches évoquées plus haut.

2.5.1 Philosophie du langage[modifier | modifier le wikicode]

La philosophie du langage est fortement liée à la logique, car nous ne pouvons concevoir des affirmations logiques indépendamment du langage servant à les exprimer. Cela concerne d'ailleurs la philosophie en général, même si d'autres branches peuvent davantage s'appuyer sur l'empirisme (et éventuellement donner naissance à des sciences). Cependant, beaucoup de philosophes délaissent la logique et ont une utilisation du langage davantage tournée vers l'esthétique ou la rhétorique.

- énoncé analytique vs jugement synthétique...

Dans les années 1960 et 1970, la plupart des philosophes ont tendance à se focaliser sur la philosophie du langage, au point de virer à un certain idéalisme, considérant que tout ce qui importe est la représentation symbolique, le signifiant. En particulier, la réflexion sur la technique passe au second plan, alors même que la technique a une capacité de plus en plus spectaculaire à transformer concrètement le monde. Le philosophe de la technique James Feibleman écrivait en 1982 :

« Le philosophe est un homme totalement dépourvu d’influence et il a gagné cette position peu enviable en se détournant de la philosophie afin de se concentrer sur l’étude technique du langage ; non du point de vue des références de celui-ci qui l’auraient conduit hors du langage vers le monde, mais seulement ses significations, ce qui lui permet de demeurer à l’intérieur du langage, une espèce de nouvelle scolastique qui abandonne le monde réel au soin des autres. »[24]

Le philosophe Gilbert Hottois, spécialiste de la techno-science, constatait aussi une « inflation langagière » et critiquait l'idéalisme de la plupart des philosophes (et de la psychanalyse qui les a fortement marqué, surtout en France avec Lacan) qui se concentrent principalement sur le pouvoir des mots, et sont coupés des questions techniques (qu'ils méconnaissent largement).[25]

- Une grande partie des questions qui apparaissent contradictoires au premier abord sont en fait des questions mal posées au niveau du langage (usage de même mots mais avec des sens différents dans une démonstration...).

- Apports de la philosophie analytique pour clarifier.

2.5.2 Philosophie des sciences[modifier | modifier le wikicode]

Lorsque l'on parle de philosophie des sciences, il s'agit d'une branche distincte de l'épistémologie, car elle peut s'intéresser par exemple aux relations entre science et société, indépendamment de la théorie de la connaissance.

Beaucoup de philosophes se contentent cependant d'une connaissance très insuffisante des sciences[3] (voire font des contresens flagrants), ce qui peut produire des discours entiers construits sur du vent. Par exemple le philosophe Patrick Tort[26], maîtrisant un minimum l'histoire des sciences, a souligné en 1985 que le darwinisme social était incompatible avec le darwinisme. A l'inverse, le philosophe Daniel Milo a publié en 2024 un livre critiquant de façon caricaturale le darwinisme[27], en étalant son ignorance du domaine.[28]

2.5.3 Philosophie du droit[modifier | modifier le wikicode]

La philosophie du droit s'est intéressée au droit, à son origine, sa justification... Elle a globalement donné naissance à différentes théories du droit, terme qui connote une approche plus scientifique.

3 Notes[modifier | modifier le wikicode]

Vidéos

- ↑ Monsieur Phi, Enthoven vs. ChatGPT : QUI EST L'IMPOSTEUR ?, 16 juin 2024

- ↑ Monsieur Phi, Pourquoi les philosophes médiatiques disent de la merde, 20 novembre 2020

- ↑ Monsieur Phi, LA SCIENCE EST UNE CROYANCE (si c'est vrai c'est très grave) | Quelques bases en épistémologie, 8 mai 2022

- ↑ Gregoire Simpson, Raisonnement sociologique - Part. 1 - Part. 2 - Part 3, oct. 2020 - mars 2021

- ↑ DEFAKATOR, TUTO : Détecter des graphiques trompeurs, 22 mai 2019

Textes

- ↑ Lénine, Matérialisme et empiriocriticisme, 1908

- ↑ cortecs.org, Effet Puits

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 et 3,4 Vincent Citot, Pensée philosophique et pensée scientifique Indifférence réciproque, cohabitation pluridisciplinaire ou engagement interdisciplinaire ?, Implications Philosophiques – nov. 2013

- ↑ 4,0 et 4,1 Jean van Heijenoort, L'Algèbre de la Révolution, 18 février 1940

- ↑ Jean Piaget, Sagesse et illusions de la philosophie, PUF, 1965

- ↑ Pour Bertrand Russel, la philosophie utile et scientifique est réduite à la logique, rejetant ainsi la philosophie morale. Cette dernière est cependant admise communément aujourd'hui comme un des sujets centraux de la philosophie.

- ↑ Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, 1845

- ↑ Encyclopedia.com (lire en ligne), « Metaphysics ».

- ↑ Cf. Burnet, Early Greek Philosophy, pp. 85 ff.

- ↑ 10,0 et 10,1 Bertrand Russel, Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy, 1914

- ↑ André Tosel et al., Spinoza au XIXe siècle. Éditions de la Sorbonne, 2008

- ↑ Ernest Mandel, Les racines de la pensée dialectique, juin 1956

- ↑ Andreas Malm, The Progress of this Storm, Verso Books, 2017 (Traduit en français en 2023 sous le titre Avis de tempête par les éditions La fabrique).

- ↑ Bertrand Russell, Essais sceptiques, 1928

- ↑ Par exemple d'Alembert, Discours préliminaire de l’Encyclopédie, 1763 (cité par Véronique Le Ru)

- ↑ Bertrand Russell (1956) Mathematics and the metaphysicians in "The World of Mathematics" (ed. J R Newman), pp 1576-1590.

- ↑ Boyer, Carl (1959). The History of the Calculus and Its Conceptual Development. Dover Publications. p. 295. ISBN 978-0-486-60509-8. Retrieved 2010-02-26.

- ↑ Harold Lee, « Are Zeno's Paradoxes Based on a Mistake? », Mind, Oxford University Press, vol. 74, no 296, , p. 563–570 (DOI 10.1093/mind/LXXIV.296.563, JSTOR 2251675)

- ↑ La régularité du soleil est l'exemple type pris par David Hume pour discuter de la méthode inductive.

- ↑ Cela a été relevé par Sextus Empiricus, ou bien plus tard par John Stuart Mill.

- ↑ (en) « Stanford Encyclopedia of Philosophy : Kant's account of reason »

- ↑ Voir notamment le site Spurious Correlations qui donne des exemples de courbes se superposant fortement alors qu'elles n'ont aucun rapport.

- ↑ Voir notamment l'ouvrage The Book of Why : The New Science of Cause and Effect, 2018

- ↑ James Feibleman, Technology and Reality, juin 1982

- ↑ Actu Philosophia, Entretien avec Gilbert Hottois : Autour de Le Signe et la Technique, 2017

- ↑ Patrick Tort, Misère de la sociobiologie, PUF, 1985

- ↑ Daniel S. Milo, La survie des médiocres: Critique du darwinisme et du capitalisme, 2024

- ↑ La couverture médiatique d’un essai sur l’évolution révèle des défaillances dans la diffusion de l’information scientifique, texte collectif signé par 140 biologistes.