Division du travail

La division sociale du travail est le fait que des travailleur·ses effectuent des tâches différentes et spécialisées, nécessaires les unes aux autres à la production. Cette division du travail n'a rien de naturel et a profondément varié dans l'histoire.

A l'échelle mondiale, on parle aussi de division internationale du travail pour décrire la tendance à la spécialisation par pays, ce qui est une conséquence majeure du libre-échange et de la mondialisation.

1 Division sexuelle du travail[modifier | modifier le wikicode]

Dans les premières sociétés humaines, il n'y avait quasiment pas de division du travail. Les chasseurs-cueilleurs travaillaient en commun et se partageaient les ressources de façon égalitaire. En revanche, il semble qu'il y ait eu dès l'origine une division sexuelle du travail, même si dans de nombreuses sociétés cela ne se traduisait pas nécessairement par une domination masculine.

2 Division du travail entre classes[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Une spécialisation naturelle ?[modifier | modifier le wikicode]

La plupart des membres des classes dominantes font de la division du travail une caractéristique naturelle des individus. Cela a un avantage idéologique évident puisque cela permet de masquer les causes sociales qui jouent en leur faveur en les plaçant au sommet de la hiérarchie.

Adam Smith rejetait cette naturalisation. Dans son célèbre livre sur La richesse des Nations, il soutenait :

« Dans la réalité la différence des talents naturels entre les individus est bien moindre que nous ne le croyons. Ces dispositions si différentes, qui semblent distinguer les hommes des diverses professions, quand ils sont parvenus à la maturité de l'âge, ne sont pas tant la cause que l'effet de la division du travail. »

2.2 Domination, spécialisation et productivité[modifier | modifier le wikicode]

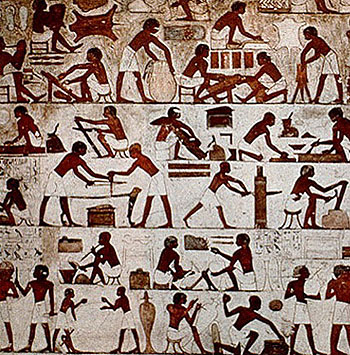

La division du travail a eu tendance à s'approfondir depuis l'apparition des sociétés de classes. Dans ces sociétés reposant sur l'exploitation, la répartition des tâches n'est pas seulement différente, mais aussi inégalitaire. Certains rôles assurent plus de richesses et de prestige, d'autres sont aliénantes et dégradantes.

Par ailleurs, il est clair que la division du travail a aussi été un facteur majeur d'augmentation de la productivité du travail social. Mais dans les sociétés précapitalistes cette hausse de la productivité n'avait pas avant tout une importance marchande. Marx soulignait par exemple la différence notable d'approche des penseurs de l'Antiquité par rapport à l'économie bourgeoise :

« Les écrivains de l'antiquité classique, au lieu de donner tant d'importance à la quantité et la valeur d'échange, s'en tiennent exclusivement à la qualité et à la valeur d'usage. Pour eux, la séparation des branches sociales de la production n'a qu'un résultat : c'est que les produits sont mieux faits et que les penchants et les talents divers des hommes peuvent se choisir les sphères d'action qui leur conviennent le mieux, car si l'on ne sait pas se limiter, il est impossible de rien produire d'important. La division du travail perfectionne donc le produit et le producteur. »[1]

Vers la fin du Moyen-Âge en Europe, la division du travail est allée en s'accroissant, mais cela ne s'est pas fait de manière linéaire et harmonieuse. Cela s'est fait en brisant les anciennes corporations de métiers, au profit des manufactures.

La dynamique de la division du travail est elle même prise dans une contradiction. D’une part :

« La manufacture produit la virtuosité du travailleur de détail en poussant jusqu’à l’extrême la séparation des métiers telle qu’elle l’a trouvé dans les villes du moyen age. » (Le Capital, T1, P 879).

D’autre part :

« l’organisation corporative excluait la division manufacturière du travail bien qu’elle en développât les conditions d’existence en isolant et perfectionnant les métiers. En général le travailleur et ses moyens de production restaient soudés comme l’escargot et sa coquille » (p 902)

Le développement du capital marchand, le perfectionnement de la production dans le système des corporations, la division du travail à la fois contenue et perfectionnée, l’augmentation générale de la richesse sapent les bases de la société féodale. mais aucun de ces éléments, ni même ces facteurs pris ensemble ne suffisent à fonder le mode de production capitaliste. Plus généralement, le développement de la production capitaliste ne peut se faire sans que la base de la production capitaliste ne soit elle même développée :

« Il se peut que, de manière sporadique, la manufacture se développe localement à côté des corporations, dans un environnement qui appartient encore à une toute autre période, comme par exemple dans les cités italiennes. Mais pour que le capital devienne le type prédominant d’une époque, les conditions de sa genèse doivent être développées non seulement localement, mais à une grande échelle ». (Principes d’une critique de l'économie politique)

2.3 Aspect aliénant[modifier | modifier le wikicode]

L'augmentation de l'efficacité créée par la division du travail repose en grande partie sur l'apparition d'automatismes dans l'esprit des travailleur·ses. Poussé à l'extrême, ce phénomène peut transformer le travail en une succession abrutissante de tâches répétitives.

Adam Smith lui-même parlait de cet aspect aliénant de la division du travail, et préconisait que l'éducation obligatoire pourrait limiter les effets négatifs.[1]

Adam Ferguson avait écrit 17 ans avant Smith sur ces effets de la division du travail, à l'époque de la manufacture :

« Il y aurait lieu même de douter si la capacité générale d'une nation croît en proportion du progrès des arts. Plusieurs arts mécaniques... réussissent parfaitement lorsqu'ils sont totalement destitués du secours de la raison et du sentiment, et l'ignorance est la mère de l'industrie aussi bien que de la superstition. La réflexion et l'imagination sont sujettes à s'égarer : mais l'habitude de mouvoir le pied ou la main ne dépend ni de l'une ni de l'autre. Ainsi on pourrait dire que la perfection, à l'égard des manufactures, consiste à pouvoir se passer de l'esprit, de manière que sans effort de tête l'atelier puisse être considéré comme une machine dont les parties sont des hommes... L'officier général peut être très habile dans l'art de la guerre, tandis que tout le mérite du soldat se borne à exécuter quelques mouvements du pied ou de la main. L'un peut avoir gagné ce que l'autre a perdu... Dans une période où tout est séparé, l'art de penser peut lui-même former un métier à part »[2]

Le mouvement socialiste et communiste a développé des critiques de cette aliénation, qui se développe de plus en plus dans l'industrie capitaliste (travail à la chaîne...).

2.4 Perspective communiste[modifier | modifier le wikicode]

Pour Marx et Engels, la division du travail est une caractéristique des sociétés de classe, qui sera supprimée sous le communisme :

« Dès l'instant où le travail commence à être réparti, chacun a une sphère d'activité exclusive et déterminée qui lui est imposée et dont il ne peut sortir; il est chasseur, pêcheur ou berger ou critique critique [ironie dirigée contre Bruno Bauer], et il doit le demeurer s'il ne veut pas perdre ses moyens d'existence; tandis que dans la société communiste, où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît, la société réglemente la production générale ce qui crée pour moi la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de la critique après le repas, selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Cette fixation de l'activité sociale, cette pétrification de notre propre produit en une puissance objective qui nous domine, échappant à notre contrôle, contrecarrant nos attentes, réduisant à néant nos calculs, est un des moments capitaux du développement historique jusqu'à nos jours. »[3]

Dans le Capital, Marx soutient qu'après avoir dégradé et ossifiée la division du travail dans la phase manufacturière, le capitalisme crée, avec la grande industrie, la base matérielle pour une association de producteurs polyvalents, n'étant plus figés dans leur métier.

« L'industrie moderne ne considère et ne traite jamais comme définitif le mode actuel d'un procédé. Sa base est donc révolutionnaire, tandis que celle de tous les modes de production antérieurs était essentiellement conservatrice. Au moyen de machines, de procédés chimiques et d'autres méthodes, elle bouleverse avec la base technique de la production les fonctions des travailleurs et les combinaisons sociales du travail, dont elle ne cesse de révolutionner la division établie en lançant sans interruption des masses de capitaux et d'ouvriers d'une branche de production dans une autre. (...) Oui, la grande industrie oblige la société sous peine de mort à remplacer l'individu morcelé, porte-douleur d'une fonction productive de détail, par l'individu intégral qui sache tenir tête aux exigences les plus diversifiées du travail et ne donne, dans des fonctions alternées, qu'un libre essor à la diversité de ses capacités naturelles ou acquises. »[4]

Au lendemain de la Révolution d'Octobre, les leaders bolchéviks comme Lénine et Trotski ont activement soutenu le recours aux spécialistes (ingénieurs, techniciens...) et le maintien de la production industrielle dans sa forme antérieure, c'est-à-dire avec une division du travail poussée. Leur priorité était l'augmentation des forces productives. Trotski envisageait toutefois comme perspective, à terme, l'affaiblissement de cette division du travail. Par exemple il cite Mendeleïev devant des chimistes qu'il espère pénétrer d'un but socialiste :

« A l'époque industrielle succédera peut être une époque plus complexe qui, à mon avis, sera marquée par l'allégement ou la simplification extrême des méthodes pouvant servir pour la production de la nourriture, des vêtements et des habitations. La science expérimentale doit aspirer à cette simplification extrême vers laquelle elle s'est déjà partiellement dirigée au cours des dernières décennies ». [5]

Trotski souligne que cette perspective est celle du communisme parce qu’un « tel développement des forces productives, qui aboutira à la simplification extrême des méthodes de production de la nourriture, des vêtements et des habitations, permettra évidemment de réduire au minimum les éléments de coercition dans la société. »

Boukharine écrivait :

« Sous le communisme, seront éliminés non seulement l'antithèse entre la ville et la campagne, mais aussi l'ensemble de la division sociale du travail. Ce changement ne veut pas dire que ne sera plus produit qu'un seul produit, effroyablement uniforme, ou que les différentes branches de la production seront éliminées ; il signifie simplement qu'un type donné de travail ne sera pas associé pour toujours au mêmes groupes de personnes ou, plus précisément, que les personnes ne seront plus, comme les forçats avec leurs brouettes, attachés pour leur vie entière à une seule et même forme de travail. »[6]

Karl Kautsky, qui était considéré au début du 20e siècle comme le principal théoricien marxiste, reprenait à l'origine l'idée que la division du travail irait en diminuant, et avec elle le risque de bureaucratie[7]. Mais quelques années plus tard, il avait changé d'avis. Il présentait la division du travail comme « la grande loi du progrès », et considérait qu'elle ne pourrait pas être surmontée, l'appareil productif devenant de plus en plus complexe.[8]

Certains communistes insistent sur la nécessité de supprimer le travail spécialisé.[9]

3 Division internationale du travail[modifier | modifier le wikicode]

3.1 Historique[modifier | modifier le wikicode]

3.1.1 Origine[modifier | modifier le wikicode]

Le commerce triangulaire était une première forme de division internationale du travail à grande échelle. Mais celle-ci a vraiment pris son essor avec la révolution industrielle du 19e siècle. Un des effets est l'augmentation de l'interdépendance objective entre entreprises, entre États, entre peuples...

3.1.2 Aujourd'hui[modifier | modifier le wikicode]

Le capitalisme mondial, aidé par les dérégulations du tournant néolibéral et les régulations mondiales (FMI, OMC, ONU...) a poussé jusqu'à un niveau record la division internationale du travail.

- Les pays impérialistes (Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Japon, Océanie) conservent des services et industrie de pointe

- Les pays dominés fournissent les matières premières (métaux, hydrocarbures...), l'agriculture d'exportation (fruits exotiques...), l'industrie légère intensive en travail mais pas en capital (textile...), et certains services (tourisme, assistance téléphonique, informatique...).

La planification par les firmes multinationales, dans un cadre de plus en plus éclaté, fractionné, de la production de biens industriels (par exemple des automobiles) dont les nombreux éléments constitutifs sont produits aux quatre coins du monde avant d’être assemblés. La production de services elle-même s’internationalise, et se délocalise : centres d’appel gérés par des sociétés françaises dans des pays tels que le Sénégal, le Maroc, la Tunisie… délocalisation d’une large partie des services de maintenance, mais aussi de développement informatique dans des pays comme l’Inde, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est... (par exemple AXA ou IBM).

Entre grandes puissances impérialistes, il n'y a pas spécialement de "complémentarité", chacune essayant autant que possible de conserver son industrie dans chaque secteur. Par exemple, 80 % des échanges entre la France et l'Allemagne se font sur des produits de même nature (automobile, électronique...).

Il y a une division internationale au sein des grands trusts multinationaux : 30% du commerce mondial est interne aux multinationales.

3.2 Théorisations[modifier | modifier le wikicode]

3.2.1 Avantages comparatifs[modifier | modifier le wikicode]

L'économiste anglais David Ricardo a développé la théorie de l'avantage comparatif pour expliquer la division internationale du travail qui naissait au début du 19e siècle, et - comme souvent chez les économistes classiques - pour la légitimer comme un processus bénéfique du capitalisme.

En s'appuyant sur l'exemple de l'échange de draps anglais contre le vin portugais en 1817, il a dégagé le schéma suivant :

- des pays sont plus ou moins compétents dans un domaine donné (pour des raisons naturelles, culturelles...) et donc les marchandises qu'ils produisent dans ce domaine sont plus ou moins compétitives par rapport à celles d'autres pays

- l'augmentation du libre-échange fait jouer la concurrence internationale

- les pays abandonnent leurs activités moins efficaces économiquement, et ainsi peuvent affecter les ressources ainsi libérées (main d’œuvre, capitaux, ressources naturelles) aux activités les plus efficaces, dont le produit est exporté.

Les économistes ont globalement un consensus sur le fait que les avantages comparatifs existent, et sur le fait que le libre échange favorise davantage la croissance mondiale que le protectionnisme (contrairement à la vision du commerce comme jeu à somme nulle)[10]. Cependant la croissance mondiale est une moyenne, et elle n'est pas répartie harmonieusement, de même que dans un pays elle ne bénéficie pas harmonieusement à toutes les classes. C'est pourquoi les États exercent toujours un certain degré de protectionnisme, sous la pression de leur bourgeoisie nationale et dans une moindre mesure de leur population.

Les défenseurs les plus zélés du libre échange ont tendance à présenter les avantages comparatifs comme correspondant aux « avantages naturels » des pays, pour s'appuyer sur un effet rhétorique. Marx démontrait déjà le ridicule de ce type de discours :

« On nous dit, par exemple, que le libre-échange ferait naître une division du travail internationale qui assignerait à chaque pays une production en harmonie avec ses avantages naturels.

Vous pensez peut-être, Messieurs, que la production du café et du sucre, c'est la destinée naturelle des Indes occidentales. Deux siècles auparavant, la nature, qui ne se mêle guère du commerce, n'y avait mis ni café, ni canne à sucre. »[11]

3.3 Quelques chiffres actuels[modifier | modifier le wikicode]

- La Thaïlande produit 40 % des disques durs vendus dans le monde.

- La Chine produit 50 % des téléphones portables et 60 % des ordinateurs vendus dans le monde

- Un produit simple comme un jeans compte 18 composants provenant de trois continents, avant d’être vendu en Europe.

- Une Renault Logan fabriquée en Roumanie n'est pas plus « française » qu’une Toyota Yaris fabriquée à Valenciennes.

- Une usine comme Renault-Cléon (Seine-Maritime) travaille à 60 % à l’exportation (moteurs et boîtes de vitesse).

En juin 2011, 143 députés avaient signé un texte ridicule demandant qu’Air France achète plus d’Airbus « européens » que de Boeing « américains ». Mais un Boeing 787 Dreamliner comporte 10 % de pièces et de systèmes français (câblages, logiciels de fabrication, freins, trains d’atterrissage, portes) et un Airbus A380, une bonne moitié de produits américains…

Au moins 55 % des exportations chinoises sont réalisées par des multinationales étrangères, américaines, japonaises ou européennes notamment. Autrement dit, quand un iPod « made in China » arrive ici, il a certes été assemblé en Chine. Mais avec des centaines de composants originaires de différents pays, tandis que la conception et le marketing viennent des États-Unis. Et ce qui revient aux Chinois est dérisoire par rapport à ce qui revient à Apple et à ses différents sous-traitants. Pour un iPod vendu 150 dollars aux États-Unis, 4 dollars reviendraient à la Chine et, là-dessus, encore beaucoup moins pour les salaires des ouvriers chinois.

Le commerce mondial a augmenté deux fois plus vite que la production. Il représentait 14 % de la production mondiale en 1970, 20 % en 1990 et 30 % aujourd’hui.

4 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- Karl Marx, Misère de la philosophie, La division du travail et les machines, 1847

- La « démondialisation » et le protectionnisme, entre démagogie cocardière et ineptie économique, Lutte de Classe n°141 (mensuel de Lutte ouvrière), 2012

- ↑ Revenir plus haut en : 1,0 et 1,1 Cf. Karl Marx, Le Capital, Livre I, Caractère capitaliste de la manufacture, 1867

- ↑ Adam Ferguson, Essai sur l'Histoire de la société civile, 1783

- ↑ K. Marx - F. Engels, L'idéologie allemande, 1845

- ↑ Karl Marx, Le Capital, Livre I, Quatrième section, XV - IX. - Législation de fabrique, 1867

- ↑ Trotski, Mendeleïev et le marxisme, 17 septembre 1925

- ↑ Nikolaï Boukharine, La théorie de la « gabegie organisée », 25 juin 1929

- ↑ Karl Kautsky, Les origines du christianisme, 1908

- ↑ Karl Kautsky, The Labour Revolution, June 1922

- ↑ Jao Aliber, Sur la nécessité de supprimer le travail spécialisé, décembre 2015

- ↑ Bernard Lassudrie-Duchêne et Deniz Ünal-Kesenci, L’avantage comparatif, notion fondamentale et controversée, in L'économie mondiale 2002, La Découverte, Paris, 2001, pp.90-104

- ↑ K. Marx, Discours sur la question du libre-échange, 1848