Médias capitalistes

Les médias capitalistes, ou médias bourgeois sont les médias dominants des sociétés capitalistes actuelles (le terme s'applique cependant plutôt aux démocraties bourgeoises qu'aux dictatures où l'État contrôle la presse). La critique marxiste de l'idéologie dominante permet de comprendre comment ils contribuent au maintien des différentes façons de penser de la bourgeoisie (mythes de la méritocratie, de l'égalité des chances, de l'ascenseur social, idée qu'il n'y a pas d'alternatives aux contre-réformes en faveur des entreprises...).

Le problème essentiel avec la presse bourgeoise n'est pas de l'ordre des « faits » (faits cachés, faits inventés), même s'il y a une part croissante de fake news (climato-sceptiques notamment) véhiculés par des milliardaires conservateurs. Le problème vient surtout du traitement idéologique de l’information : le fait de mettre en avant plutôt telle information, de l’interpréter d’une certaine façon, de l’instrumentaliser pour faire passer tel message.

1 Exemples d'influences directes sur les média[modifier | modifier le wikicode]

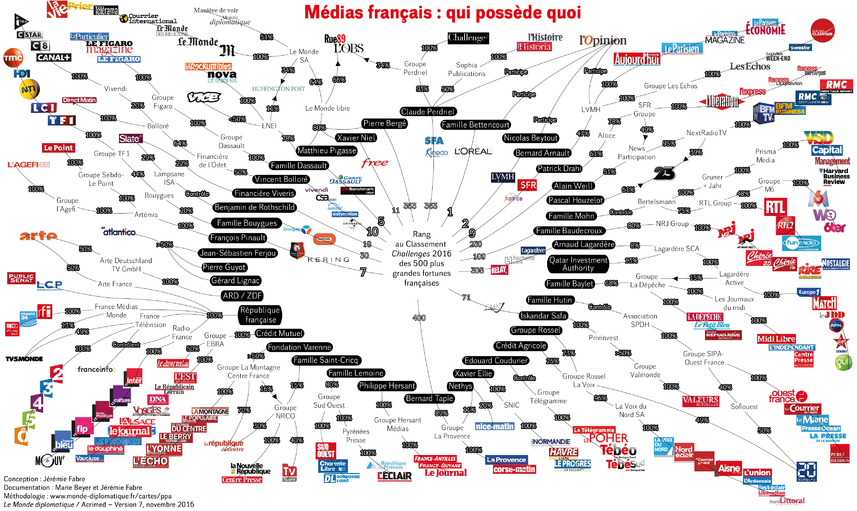

En France, les médias sont presque tous aux mains de la bourgeoisie française. Vu l'importance stratégique des médias, ils sont en général contrôlés par les bourgeoisies nationales, même si c'est moins le cas pour les pays moins puissants.

Dans certains cas les capitalistes propriétaires des médias ou les politiciens, quand ils sont amis avec eux, interviennent directement pour faire retirer quelque chose qui ne leur plaît pas :

- En septembre 1996, lors de la visite officielle en France du président-dictateur du Turkménistan, TF1 filme des séquences qui montrent des grands patrons français (Bouygues, GDF, EDF...) le traitant flatteusement, par intérêt économique. Ce reportage n'a pas été diffusé par TF1 pour ne pas gêner ces patrons.[1]

- En 2005 un clip des Yes Men[V 1] ridiculisant le député UMP Patrick Balkany devait être diffusé sur Canal+, mais il a officiellement été refusé pour "des raisons artistiques".

- 2006-2007 : Pendant la période pré-électorale de Sarkozy, en un an la France dégringole de la 31e place à la 39e place en terme de liberté de la presse et de l'expression selon Reporters Sans Frontières.

- De nombreux sketchs TV mettant Sarkozy en satire ont été tout simplement coupés de l'antenne de Canal+ peu avant leur diffusion, sans que leurs auteurs n'en soient au courant (Moustic, Les Guignols, et Karl Zéro, évincé de la chaîne à cause de son documentaire primé aux Césars). Il semble y avoir moins de sature que dans les années précédentes (Coluche, Le Bébet'Show...) sur les chaînes grand public.

- Sarkozy fait bloquer la publication d'une biographie de Cécilia Sarkozy[2]. Plus tard il demande à son ami Arnaud Lagardère de retirer des photos publiées dans Paris-Match. Même si la vie « people » des politiciens n'a pas grand intérêt, ce qui est scandaleux c'est que les politiciens puissent exploiter cette médiatisation people de la façon qui les arrange (Sarkozy en joue abondamment, allant jusqu'à appeler lui-même les caméras quand il part faire son jogging).

- En 2011, le service pub du groupe Prisma Presse, auquel appartient le magazine Géo Histoire, a empêché la parution d'un article où il était question du passé vichyste de certaines grandes maison, comme Louis Vuitton, propriété de LVMH, un des plus gros annonceurs de Prisma.[3]

- En 2015, Bolloré rachète Canal+. Un an après, on apprenait qu'il aurait établi une liste noire des journalistes à mettre dehors, car trop à gauche.[4] De nombreux journalistes sont progressivement limogés par la suite.

- Peu après avoir racheté Twitter / X en 2022, Elon Musk censure certains comptes, comme celui qui met en avant ses trajets en jet privé,[5] et retire la certification du syndicat de l'automobile pour nuire à une grève[6].

- En janvier 2025, la dessinatrice Ann Telnaes démissionne du Washington Post, qui a censuré une de ses caricature de Jeff Bezos (celui-ci a acheté le Washington Post en 2013). Pour Telnaes, une telle censure était une première.[7]

2 Faits et idéologie[modifier | modifier le wikicode]

Dans les vieux pays impérialistes, les médias « mainstream » sont dans leur quasi-totalité la propriété de grand groupes capitalistes. Mais la critique des médias bourgeois ne doit pas conduire à une vision naïve dans laquelle les capitalistes seraient tout puissants et pourraient façonner l'opinion à leur guise en maquillant librement les faits. Cette vision peut conduire à des formes de conspirationnisme absurde, mais elle peut aussi conduire aussi à un mauvais diagnostic du problème : si on changeait de milliardaire ou si on coupait en deux un empire de presse, cela ne règlerait pas le problème de fond.

2.1 Influence limitée sur les faits[modifier | modifier le wikicode]

Les PDG et actionnaires des groupes de presse ne contrôlent pas méticuleusement chaque article édité par les milliers de journalistes, pour façonner « la vérité ». Si une telle pratique avait lieu, elle aurait déjà été dénoncée par un lanceur d'alerte sur un autre média, dans un autre pays, etc. Les capitalistes qui interviennent le plus directement dans leurs médias sont l'objet de critiques publiques[V 2][8][9], même si cela n'a malheureusement presque qu'aucune conséquence étant donné le faible rapport de force de la gauche.

De manière générale, le problème avec la presse bourgeoise ne vient pas de fausses informations. Au contraire même : un fait a plus de probabilité d’être vrai s’il est diffusé par un média ayant pignon sur rue que s’il est proclamé sur un « média alternatif » peu connu. Tout simplement parce que les rédactions des grands médias ont plus de moyens pour recouper les informations, et ont beaucoup à perdre (en audience en particulier) si elles perdent en crédibilité. A l'inverse, les gens qui diffusent dans des médias peu connus sont souvent des bénévoles, certes libres de toute pression patronale, mais aussi libres de rediffuser massivement les moindres rumeurs sans avoir à rendre compte à personne.

En dehors de la véracité de l'information, il y a un problème de manque de certaines informations. Il arrive que la direction fasse pression pour qu’un dossier qui nuit à l’image d’un actionnaire ne soit pas diffusé, ou que des journalistes s’autocensurent parce qu’ils ne veulent pas nuire à leur carrière. Mais d’autres mécanismes viennent limiter ce risque de manque d’information : le journaliste choqué fera fuiter l’info censurée au Canard enchaîné, un média concurrent se fera un plaisir de reprendre l’information, la tentative de censure amplifie la diffusion (effet Streisand)…

D'autres problèmes existent, comme le manque de moyens donnés au journalisme d'investigation. Celui-ci intéresse moins les grands médias, d'abord parce qu'il est moins rentable. Néanmoins, d'autres médias, d'envergure moindre, ont repris ce créneau et permettent de disposer d'informations qui manqueraient autrement (Mediapart...).

En résumé, il n'y a quasiment pas de faits inventés dans la presse dominante, il peut y avoir certains faits cachés, mais de façon limitée.

2.1.1 Journalisme de préfecture[modifier | modifier le wikicode]

Lorsque des mobilisations sociales éclatent, les biais apparaissent plus nettement, les médias prenant volontiers ce que racontent les puissants (patrons et État) comme argent comptant, ce qui about parfois à des faits objectivement faux ou largement déformés[10].

Il arrive souvent par exemple que des communiqués sont repris tels quels des sources policières, qui très souvent mentent pour couvrir leurs violences policières (on parle de journalisme de préfecture[11]). Même si la vérité finit parfois par faire son chemin dans d'autres médias ou dans des enquêtes ultérieures, l'effet n'est pas le même : un information reprise directement sur les grandes chaînes de télé qui pèse sur la (dé)légitimation du camp populaire à l'instant t, bien plus qu'une une révélation écrite a posteriori.

Les médias dominants véhiculent l'image d'une police sans cesse soumise à une terrible violence de délinquants, manifestants, etc. Des statistiques souvent artificiellement gonflées sont mises en avant. En réalité, il y a 2,5 fois moins de policiers morts en mission que dans les années 1980[12], et 72% des policiers se blessent accidentellement.[13]

2.1.2 Infox et « faits alternatifs »[modifier | modifier le wikicode]

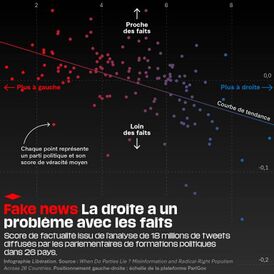

Le problème essentiel avec la presse bourgeoise n'est pas de l'ordre des « faits » (faits cachés, faits inventés), même s'il y a une part croissante de fake news (climato-sceptiques notamment) véhiculés par des milliardaires conservateurs.

La professionnalisation des journalistes de métier, les moyens qu'ont les grands médias pour vérifier les informations, et leur préoccupation de conserver un minimum de crédibilité, sont des facteurs qui limitent les fake news, et qui font qu'à l'inverse, on peut souvent en retrouver dans des sources non fiables de type média alternatifs, blogs ou obscure chaîne youtube...

2.1.3 Faiblesse scientifique[modifier | modifier le wikicode]

Par ailleurs, il faut noter que les journalistes sont très peu formés au journalisme scientifique, et que par conséquent il arrive souvent que les résultats de recherches scientifiques soient cités de façon largement déformée, ou que des croyances soient diffusées, parfois dans l'ignorance totale du fait qu'elles sont depuis longtemps invalidées scientifiquement.[14][15] Beaucoup d'articles font part de résultats d'études montrant des corrélations entre des faits, sans jamais vulgariser le fait qu'une corrélation n'implique pas une causalité.[V 3]

Par ailleurs, dans les écoles de journalisme, la formation est centrée sur la forme (comment capter l'attention, de façon à maximiser l'audience) plus que sur le fond, ce qui ne prépare les journalistes à avoir suffisamment d'esprit critique sur les informations qui circulent, sur les affirmations de tel ou tel politicien en interview, etc.[V 4]

2.2 Influence idéologique[modifier | modifier le wikicode]

2.2.1 Sélection et présentation biaisée des informations[modifier | modifier le wikicode]

Le problème essentiel avec la presse bourgeoise vient du traitement idéologique de l’information : le fait de mettre en avant plutôt telle information, de l’interpréter d’une certaine façon, de l’instrumentaliser pour faire passer tel message.

Par exemple, un même pourcentage de 41% peut être présenté comme un rejet massif ou une quasi approbation[16], un graphique peut être complètement déformé au niveau de son échelle ou carrément faux[V 3][17]...

Suite au premier tour des élections législatives de 2024, une vague d'agressions racistes a lieu en France, l'extrême droite se sentant pousser des ailes. Pourtant les grands journaux télévisés n'y accordent pas une seconde d'antenne.[18]

2.2.2 Nuances et socle commun[modifier | modifier le wikicode]

Il ne s'agit pas de nier les différences idéologiques entre rédactions de différents média. Le Figaro ne va pas construire sa Une de la même façon que Libération, Valeurs actuelles va se jeter sur un attentat pour distiller son racisme, etc. Ce qui donne néanmoins un sens à parler de presse bourgeoise, c’est le fait qu’au-delà de leurs différences, ces média ont tendance :

- à invisibiliser les souffrances des travailleur·es alors qu'il s'agit de la large majorité de la population, voire à faire preuve de mépris de classe ;[19][20]

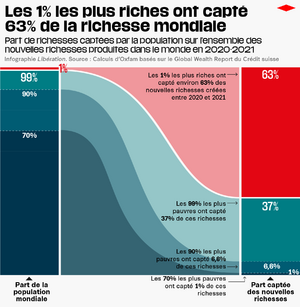

- à valoriser la « réussite » des riches, très rarement exposée comme le résultat de l'exploitation du travail ;

- à perpétuer l'idée de l'État comme garant de "l’intérêt général" ;

- à véhiculer des idées soit conservatrices, soit réformistes, mais jamais à envisager une autre économie que le capitalisme.

Ce point commun idéologique n’est pas le fruit d’un conclave secret de capitalistes se mettant d’accord sur la propagande, mais le fruit de la sociologie des dominants. Les grands journalistes (les présentateurs de JT, les « éditocrates »…) font carrière dans les mêmes milieux que les politiciens et les patrons, partagent les mêmes idées, ces idées confortables qui en font « l’élite éclairée » méritant sa position sociale.

Cela ne peut fonctionner que parce que hors période révolutionnaire, suffisamment de personnes dans les couches sociales intermédiaires, mais aussi dans la classe ouvrière, sont soit convaincues soit ne voient pas d’alternative.

Plus globalement, les journalistes sont plus bourgeois que la moyenne de la population, comme les professions intellectuelles en général. Et même si, comme les intellectuels en général, ils sont légèrement plus à gauche que la moyenne, il s'agit avant tout d'une gauche bourgeoise, et les directions des rédactions, elles, penchent de plus en plus à droite.

2.2.3 Influence délibérée[modifier | modifier le wikicode]

S'il n'y a pas une action consciente « des médias bourgeois » pour faire de la propagande bourgeoise, certains médias assument une ligne politique particulière.

Dans le cas de quelqu'un comme Vincent Bolloré, il y a une démarche volontaire de chercher l'influence idéologique que permettent les média. D'ailleurs en 2022 CNews, C8 et Canal+ étaient déficitaires de plusieurs millions d'euros. Une analyse économique conclut : « A croire que pour Vincent Bolloré, l'intérêt de contrôler cette chaîne ne réside pas dans sa profitabilité, mais uniquement dans son influence sur le débat public. »[21] C'est d'ailleurs quelque chose que Bolloré a admis en privé : « Je me sers de mes médias pour mener un combat civilisationnel »,[22] même s'il n'hésite pas à mentir devant une commission d'enquête parlementaire, en assurant qu'il ne fait que de l'économie et qu'il vise à protéger les médias français des requins états-uniens.[23]

Il existe en France une autorité de surveillance des médias, l'Arcom (anciennement CSA), censée veiller à ce qu'un minimum d'honnêteté soit respecté sur les antennes. L'avis de cette autorité représente évidemment l'idéologie dominante, avec une certaine tolérance aux opinions divergentes. Ces dernières années, avec le déplacement de la fenêtre d'Overton à droite, la tolérance aux idées d'extrême droite est de plus en plus forte.

Selon l'historien des médias Dominique Pinsolle, « à chaque fois qu’il y a un moment de tension politique dans l’histoire contemporaine, les médias se mettent à défendre plus ouvertement les intérêts de leurs patrons (...) D’habitude, c’est plus ou moins discret. L’éditorialisation peut être diluée dans un style journalistique, dans une neutralité apparente et tout un discours autour de l’objectivité de l’information, du professionnalisme, etc. ».[24]

2.2.4 Instituts de sondages[modifier | modifier le wikicode]

Les instituts de sondages ne sont pas directement des média, mais étant donné que les média sont devenus très friands de données issues de ces instituts, ils ont un rôle très important.

L'institut de sondage CSA appartient à Bolloré.

2.2.5 Conflits d'intérêts[modifier | modifier le wikicode]

Les journalistes sont susceptibles d'être en conflit d'intérêts, notamment ceux qui font des prestations («ménages») dans les entreprises[25],[26].

2.2.6 Temps de parole[modifier | modifier le wikicode]

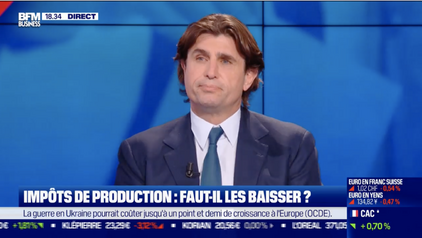

Les temps de parole donnés par les médias aux différentes forces politiques sont clairement biaisés en faveur des forces bourgeoises[27] (et parmi elles, les grands partis sont surreprésentés[28][29]). Des règles existent dans certains pays pour réguler les temps de parole (surtout en temps d'élections), mais elles sont clairement insuffisantes, et sont remises en question.[30] Il a existé aux États-Unis, de 1949 à 1987, un principe d'impartialité imposant aux chaînes de radio et de télévision, de présenter les différents points de vue.

Lors des élections présidentielles françaises, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) est censé garantir quelque peu l'égalité formelle. En réalité, ce ne sont que des mesurettes qui ne compensent absolument pas l'inégalité profonde de moyens entre candidats (entre ceux de la bourgeoisie et les révolutionnaires principalement).[31]

Officiellement, 5 semaines avant le premier tour, tous les candidats doivent avoir le même temps de parole. Il y a déjà deux limites profondes :

- l'égalité de temps de parole n'est pas l'égalité de temps d'antenne, qui englobe les commentaires de journalistes, les analyses, les reportages...

- rien n'empêche aux médias de réserver les horaires de grande écoute ("prime time") aux grands candidats, et de faire passer Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud à minuit.

Durant les deux dernières semaines, l'égalité est censée être respectée y compris en temps d'antenne. Cela ne peut évidemment pas inverser le matraquage dominant.

Cette règle médiatique est considérée par les grands médias comme « obsolète, injuste et inégalitaire »[32] et certains directeurs de radio vont jusqu'à faire pression pour qu'elle soit abolie[33].

Par ailleurs, quand bien même l'égalité serait strictement respectée, le monopole de ceux que l'on appelle les "éditocrates" assure que l' idéologie dominante est bien gardée.

2.2.7 Deux poids deux mesures[modifier | modifier le wikicode]

Pour donner quelques exemples du caractère bourgeois des grands médias.

- Le Figaro n'a pas de scrupules à donner des conseils à ses lecteurs pour échapper aux impôts[34], et en même temps à pointer du doigt la fraude aux allocations sociales[35] (qui concerne des sommes beaucoup plus faibles).

- En 2015 le DRH d'Air France annonce la suppression de 2 900 postes, et les salarié·es en colère arrachent sa chemise et celui d'un autre cadre. Tous les médias dénoncent en boucle une violence inadmissible.[36]

- En 2018-2019, les médias traitent le mouvement des Gilets Jaunes avec condescendance et mépris[37]. Nombre d'entre eux subissent de graves blessures par la police, ce qui suscite très peu d'indignation médiatique.[38]

- En juin 2020, une infirmière manifestant contre les conditions très dégradées dans le service public hospitalier, manifestation gazée, jette des cailloux en direction des policiers (tous en armure...). Les médias tournent en boucle avec un ton méprisant.[39]

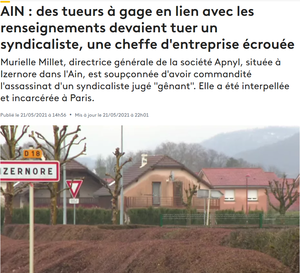

- En 2021 une affaire éclate : une patronne avait planifié d'éliminer un syndicaliste gênant avec un tueur à gage en lien avec les Renseignements. Cette affaire extrêmement choquante a été très peu relayée.[40]

3 Études scientifiques[modifier | modifier le wikicode]

Selon une étude de 2007, l'impact de Fox News serait suffisant pour expliquer la victoire de George W. Bush en 2000[41].

4 Historique[modifier | modifier le wikicode]

4.1 Premiers développements[modifier | modifier le wikicode]

4.1.1 Girardin et la presse commerciale[modifier | modifier le wikicode]

L'homme d'affaires Emile de Girardin est considéré comme le fondateur, en France, de la presse commerciale de type moderne, avec le quotidien La Presse, lancé en 1836.

Il veut se distinguer des journaux liés à des partis politiques, et à tirage restreint, en divisant par deux le prix de l'abonnement pour maximiser les tirages. Pour cela, il compte sur des contenus moins politiques, plus divertissants, et surtout sur la publicité. Ainsi il est le premier à théoriser le « double marché » (un marché à destination des annonceurs, un marché à destination des lecteurs).

4.2 Évolutions récentes[modifier | modifier le wikicode]

4.2.1 Tournant néolibéral[modifier | modifier le wikicode]

Le tournant néolibéral des années 1980 voit l'avancée de l'idée que l'initiative privée est bénéfique. C'est d'abord sous Mitterrand que les chaînes de télévision privées apparaissent de 1984 à 1986 (Canal+, La Cinq, TV6). Puis Chirac privatise TF1 en 1987.

Rapidement, malgré la multiplicité des titres de presse et des chaînes de télévision (qui a exposé avec la télévision par satellite, la TNT...), la concentration des grands média s'est accélérée et le pluralisme d'opinion tend plus à se réduire qu'à augmenter.

Cette concentration est un cas particulier de la centralisation du capital qui s'est accrue de façon générale sur la même période, mais elle a aussi été facilitée par des dérèglementations spécifiques, notamment impulsées par l'OMC.[42] En France, dix milliardaires contrôlent l'essentiel des médias français.[43]

Certains médias qui conservent une certaine liberté de ton subissent une forte pression pour s'intégrer au moule dominant. Par exemple Rue89, qui était au départ indépendant, a d'abord commencer par accepter d'être dépendant... de la publicité, puis s'est fait racheter en 2012 par Claude Perdriel (le Nouvel Observateur, Challenges et Sciences et Avenir...).

Un pas est encore franchi en novembre 2024, lorsque Bolloré, Arnault et d'autres propriétaires de médias rachètent carrément une école de journalisme.[44]

4.2.2 Tournant réactionnaire[modifier | modifier le wikicode]

Même si la plupart des capitalistes propriétaires de média jurent qu'ils laissent toute liberté aux rédactions des médias qu'ils possèdent, ces dernières décennies quelques milliardaires conservateurs s'orientent vers une intervention de plus en plus poussée, assumant même parfois de mener une lutte idéologique par ce moyen-là.

Ainsi Rupert Murdoch détient une myriade de média conservateurs comme la chaîne états-unienne Fox News, qui soutient les républicains les plus à droite, et n'hésite pas à diffuser des thèses conspirationnistes et climato-sceptiques.[V 5]

Silvio Berlusconi s'est taillé un empire de presse conséquent à l'échelle de l'Italie. En Allemagne, Mathias Döpfner est l'équivalent.[9]

En France, un des précurseurs de ce tournant a été le journal Valeurs actuelles, qui appartenait au groupe Pierre Fabre et qui de journal de la bourgeoisie conservatrice, devient un journal d'extrême droite à partir de 2013, sous l'impulsion de Yves de Kerdrel (qui utilise des méthodes malhonnêtes mais efficaces[V 6]), puis du rachat par la famille Safa.

Mais c'est surtout Vincent Bolloré qui injecte de gros moyens pour son « combat civilisationnel »[22]. Il a une politique agressive d'acquisition de média ces dernières années (Canal, C8, I-Télé / CNews, Lagardère...). Il a provoqué la démission de toute l'ancienne rédaction d'I-Télé, de journalistes d'Europe 1, et de journalistes du JDD lorsqu'il nomme un rédacteur en chef d'extrême droite pro Zemmour (Geoffroy Lejeune). CNews donne maintenant une large surreprésentation à l'extrême droite (plus de 50%[45][46]), et une large audience aux climato-sceptiques comme ou Christian Gerondeau et Pascal Praud. On trouve maintenant même des journalistes qui font des reportages sans ciller pour dénoncer l'antéchrist et les forces du mal.[47]

Les chaînes de Bolloré reçoivent régulièrement des critiques de l'Arcom, pour manque d'honnêteté journalistique, et pour sur-représentation de l'extrême droite.[48] Des présentateurs comme Cyril Hanouna et Pascal Praud déversent en continu des torrents de venin réactionnaire dans le petit écran. Mais l'Arcom n'a pas beaucoup de pouvoir, et se fait complètement ignorer. Ces chaînes se défendent par ailleurs de plus en plus en expliquant qu'elles ne font que s'adapter à l'électorat, qui devient en effet largement largement influencé par les idées du RN (en partie sous l'effet de leur propre action...).

Le milliardaire catholique conservateur Pierre-Edouard Stérin a également décidé d'investir des moyens très importants pour faire gagner le RN.[49][50][51] La même tendance réactionnaire se retrouve dans de plus petits journaux.[52]

Tout ceci a un effet sur la fenêtre d'Overton, et le RN a tendance à être normalisé. Alors que le RN est aux portes du pouvoir en 2024, beaucoup de médias dominants se mettent désormais à le traiter comme un parti comme un autre. Les journalistes de certaines rédactions s'insurgent.[53] Par exemple la Voix du Nord, quotidien issu de la Résistance, et qui en 2015 appelait encore à faire barrage au RN, normalisait complètement le RN en 2024 avec des Unes favorables à Marine Le Pen. « 40% de nos lecteurs votent RN » se justifie la rédaction en cheffe[54].

A noter qu'en Belgique francophone, il existe un cordon sanitaire dans les médias face à l'extrême droite. Les médias s'engagent à ne pas lui donner la parole en direct.[55]

Dans certaines critiques de gauche de l'extrême droite, il y a une tendance (idéaliste) à se focaliser sur les médias. Même s'ils ont un rôle très important, ils ne font qu'amplifier des phénomènes sociaux préexistants. Comme le souligne le sociologue Félicien Faury, « ce n'est pas CNews qui a inventé le racisme »[56].

Il y a une nette corrélation entre voter RN et être un téléspectateur régulier des télés d'extrême droite[57]. Mais cela peut aussi signifier que les gens déjà acquis à l'extrême droite sont attirés par ces chaînes.

4.2.3 Tournant numérique[modifier | modifier le wikicode]

Les outils numériques ont transformé la presse. Y compris la presse écrite. Par exemple, le copier-coller permet à certains éditeurs de faire proliférer des magazines low cost.[V 7] Prolongement quelques années plus tard : les IA génératives permettent à des individus de générer des revenus en produisant à la pelle des vidéos sans intérêt.[V 8] Dans les deux cas, une conséquence du capitalisme est de noyer les contenus plus qualitatifs dans des productions insipides.

Les plateformes numériques comme Youtube, Facebook, Twitter / X, Instagram, Tiktok peuvent partiellement être considérées comme des media étant donné le rôle de canal d'information qu'elles ont pour une part croissante de la population.

Elles sont plutôt des lieux de diffusion de contenu que des lieux de production (beaucoup de ce qui y circule vient par exemple d'extraits de journaux télévisés ou de la presse), mais c'est de moins en moins vrai car beaucoup de médias y produisent aussi directement du contenu, sans parler des vidéastes plus ou moins indépendants.

Mais même au niveau de la diffusion, il y a un enjeu très important, car les algorithmes tendent à générer des effets de bulle, ce qui est largement recherché par ces entreprises vu que cela produit de l'engagement (rester sur la plateforme plus longtemps, et donc être plus susceptible de rapporter de l'argent via les annonceurs).

Or, ces plateformes sont aussi sous le contrôle de quelques milliardaires.

Le pire exemple est celui d'Elon Musk rachetant Twitter / X en 2022. Le réseau social est depuis en crise, mais ce n'est pas l'essentiel pour Musk, qui y gagne fortement en influence idéologique. Il s'est ensuite allié à Donald Trump a mis ses forces au service de sa réélection en 2024.[58][59] Plus largement, Musk se met à activement soutenir toute l'extrême droite dans le monde.[60]

Certes tous les milliardaires ne sont pas aussi réactionnaires qu'Elon Musk, mais cela montre surtout le problème qu'un média puisse être contrôlé selon les caprices d'un seul individu, juste parce qu'il a assez d'argent pour en prendre le contrôle.

Il y a également eu des contestations au sein de Reddit, qui montrent que la question de qui doit contrôler est posée.[61]

Début 2025, Marc Zuckerberg, PDG de Meta (Facebook, Instagram) opère lui-aussi un spectaculaire tournant réactionnaire. Il annonce son soutien à Trump, met fin au fact-checking sur ses réseaux sociaux et autorise des propos haineux[62]...

4.2.4 Menaces de l'extrême droite[modifier | modifier le wikicode]

Assez logiquement, le FN / RN est hostile aux quelques journaux de gauche comme Mediapart (qu'il n'hésite pas à calomnier comme « ami du Hamas »), à qui il refuse l'entrée de ses meetings.[63] Mais c'est plus largement à la presse « mainstream » qu'il s'en prend, car il y a encore une tendance parmi les journalistes à l'accueillir assez froidement et à le questionner sur ses nombreuses casseroles.

En 2014, le chef de cabinet de Marine Le Pen, Philippe Martel, affirmait que le parti a mis en place un « plan média » pour « attaquer à mort les journalistes ». Il s'en prenait aux « connards de journalistes institutionnels ». Selon Reporters sans frontières, c'est le pluralisme des médias que menace le FN / RN en cas d'arrivée au pouvoir.[64] RSF souligne encore en 2024 que Marine Le Pen vante la Hongrie et propose de s'en inspirer, alors que dans ce pays la liberté de la presse a été sérieusement attaquée (atteintes aux secrets des sources, interdiction de publication ou de diffusion, inféodation des médias au gouvernement en place, pressions, suppression des aides à la presse...).[65] Le RN a annoncé son intention de privatiser l'audiovisuel public, ce qui serait une façon de se débarrasser d'un certain nombre de journalistes plutôt de centre-gauche. On voit aussi comment les obstacles au néolibéralisme sont aussi des obstacles à l'extrême droite.

En parallèle de la campagne, un site d'extrême droite hébergé en Russie publie des listes de députés de gauche, d'avocats et de journalistes « à abattre », parfois en donnant leur adresse.[66]

5 Critique marxiste vs complotisme[modifier | modifier le wikicode]

La critique marxiste des médias présentée ici n'a rien à voir avec la vision complotiste du monde.

Malheureusement il arrive que des militants d'extrême gauche, dans leur agitation, diffusent des critiques simplistes des médias qui sont compatibles avec une telle vision. Aujourd'hui il n'est pas rare de voir des complotistes reprendre des termes « anticapitalistes » pour justifier de n'accorder aucune confiance dans la « presse des milliardaires », les « médias dominants », etc. Tout débunkage des théories du complot se heurte alors à un cercle vicieux : pour apporter des sources contradictoires il faut presque toujours avoir recours aux grands médias (étant donné leur professionnalisation et leurs moyens ils sont incontournables), or les complotistes suspectent d'emblée ces derniers de cacher / déformer la vérité.

C'est pourquoi il est très important pour les militant·es :

- de diffuser leur vision critique du monde capitaliste pour ne pas laisser la radicalité se tourner vers des impasses (qui par ailleurs sont souvent récupérées par l'extrême droite) ;

- d'être rigoureux dans leur critique et de bien spécifier qu'elle se situe principalement au niveau de l'idéologie, et non dans des « faits alternatifs ».

6 Références[modifier | modifier le wikicode]

Livres / films

- Les nouveaux chiens de garde, essai de Serge Halimi, publié en 1997 et actualisé en 2005, préface de Pierre Bourdieu

- Les nouveaux chiens de garde, son adaptation cinématographique sortie en janvier 2012, réalisée par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat

- Dominique Pinsolle, À bas la presse bourgeoise ! Deux siècles de critique anticapitaliste des médias, de 1840 à nos jours, Agone, 2022 (présentation orale à l'été 2023)

Vidéos

- ↑ Balkany piégé par les Yes Men 2005 ("Il n'y a pas de misère en France") sur Youtube

- ↑ La série Succession sur HBO dénonce Rupert Murdoch

- ↑ Revenir plus haut en : 3,0 et 3,1 DEFAKATOR, TUTO : Détecter des graphiques trompeurs, sur Youtube, 22 mai 2019

- ↑ Blast, Écoles de journalisme : la fabrique du conformisme bourgeois, sur Youtube, 24 nov. 2024

- ↑ Philoxime, Les milliardaires, compatibles avec la démocratie ?, sur Youtube, 21 décembre 2023

- ↑ Hacking Social, [Zoom] La recette de Valeurs Actuelles, sur Youtube, 10 mai 2017

- ↑ Sylvqin, Enquête : Le plagiat imprimé en magazines,sur Youtube, 9 janv. 2019

- ↑ Monsieur Phi, La sagesse selon YouTube : plongée dans un océan de contenu généré par IA, sur Youtube, 20 oct. 2024

Articles

- ↑ Le Monde, Une émission non diffusée de TF1 sur le président turkmène crée la polémique, mars 2006 [Lien vers la vidéo]

- ↑ Libération, Quand Nicolas Sarkozy fuit les lecteurs. Le ministre de l'Intérieur a réussi à bloquer la publication d'une biographie de Cécilia. novembre 2005

- ↑ Le Canard enchaîné, 14 et 21 septembre 2011

- ↑ L'Express, Canal +: Bolloré aurait établi une "liste noire" des salariés à évincer, Mars 2016

- ↑ Europe 1, Twitter suspend le compte pistant les trajets du jet privé d'Elon Musk, décembre 2022

- ↑ Ars Technica, Musk’s X revokes paid blue check from United Auto Workers after strike called, Septembre 2023

- ↑ France inter, États-Unis : une caricaturiste du Washington Post démissionne après le rejet d'un dessin sur son patron Jeff Bezos, 6 janvier 2025

- ↑ Le Système B, documentaire de Reporters sans frontières dénonçant les pratiques de Bolloré, diffusé en octobre 2021,

- ↑ Revenir plus haut en : 9,0 et 9,1 Courrier international, “Manipulateur en chef” : un milliardaire allemand accusé d’utiliser son groupe de presse à des fins politiques, 13 avril 2023

- ↑ Acrimed, Intermittents : un répertoire des mensonges de TF1 et autres médias, Août 2003

- ↑ Acrimed, Journalisme de préfecture : quand les médias légitiment la répression, Avril 2023

- ↑ Malgré les drames récents, on compte 2,5 fois moins de policiers morts en mission qu’il y a 40 ans, Les décodeurs, Le Monde, 1 juin 2021

- ↑ France info, Le nombre d'agressions de policiers et gendarmes a-t-il vraiment doublé en 15 ans, comme l'affirme Gérald Darmanin ?, 12/05/2021

- ↑ Richard Monvoisin, Évolution, biologie et concepts psychanalytiques sur France Inter, Cortecs, 8 janvier 2011

- ↑ Richard Monvoisin, Entraînez-vous – La fabrique du consentement selon Mathieu Vidard, Cortecs, 22 mars 2018

- ↑ Contre attaque, Insolite : comment BFM se fout de la gueule de ses téléspectateurs, 29 août 2024

- ↑ Graphique de TF1 de l'hémicycle lors des résultats des législatives françaises 2024 (sur X, sur Threads)

- ↑ Violences racistes : pas une minute dans les JT post-législatives, Arrêt sur Images, 5 juillet 2024

- ↑ Paris Match, Gilets jaunes : Le "mépris de classe" de Ruth Elkrief envers Xavier Mathieu, 2018

- ↑ Le Parisien, ONPC : Vanessa Burggraf choque avec un fou rire en plein débat sur les licenciements, février 2017

- ↑ La Lettre A, Enquête. Avec C8, CNews et même Canal+, Vincent Bolloré engrange les pertes par millions, Juillet 2023

- ↑ Revenir plus haut en : 22,0 et 22,1 Le Télégramme, Beaufils : « Bolloré se sert de ses médias pour mener un combat civilisationnel », mars 2022

- ↑ Commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias en France, Audition de M. Vincent Bolloré, 19 janvier 2022

- ↑ L'Humanité, « Les masques tombent, la nature politique de la presse reprend le dessus », analyse l’historien des médias Dominique Pinsolle, 3 juillet 2024

- ↑ « Journalistes payés pour des "ménages" : quel est le problème ? », sur L'Express, (consulté le 13 octobre 2023)

- ↑ « Journalistes : en finir avec les conflits d’intérêts », sur L'Obs, (consulté le 13 octobre 2023)

- ↑ Euractiv, La gauche et les petits partis boudés par les médias pour les européennes, mai 2014

- ↑ Le Monde, Temps de parole : dans les médias, un duel Hollande-Sarkozy, février 2012

- ↑ 20 minutes, BFMTV se défend d’être un auxiliaire de la parole du Front national, 2014

- ↑ Marianne, Temps de parole : cette discrète réforme qui favorise les grands partis, Mars 2016

- ↑ La tartufferie de l'égalité des temps de parole, Tendance CLAIRE du NPA, mars 2012

- ↑ Hervé Béroud, directeur de la rédaction de BFM TV

- ↑ http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/La-fronde-des-radios-contre-les-regles-du-temps-de-parole-_NG_-2012-02-09-766973

- ↑ Libération, «Le Figaro» a-t-il donné des «conseils» à ses lecteurs pour «échapper au fisc français» ?, mai 2019

- ↑ Le Figaro, RSA, aides au logement : toujours plus de fraudes à la CAF détectées, mai 2014

- ↑ Les Jours, Sous la chemise

- ↑ Acrimed, Face aux gilets jaunes, les éditorialistes entre condescendance et mépris, Décembre 2018

- ↑ France Inter, Deux ans après, que sont devenus les 'gilets jaunes' mutilés en manifestation ?, 2021

- ↑ Le Figaro, Violences contre des policiers : premier feu vert des députés à des peines renforcées, 2021

- ↑ Capital, Une cheffe d'entreprise met un contrat sur la tête d'un syndicaliste, juin 2021

- ↑ DellaVigna and Kaplan (2007) "The fox news effect: Media bias and voting”

- ↑ Pierre Musso, La déréglementation, condition à la formation des groupes multimédias multinationaux, Acrimed, juillet 2003

- ↑ Bastamag, Le pouvoir d’influence délirant des dix milliardaires qui possèdent la presse française, avril 2017

- ↑ Le Monde, L’ESJ Paris reprise par Bolloré, Arnault et d’autres propriétaires de médias, 15 novembre 2024

- ↑ Claire Sécaril, L’élection présidentielle 2022 vue par Cyril Hanouna

- ↑ Julia Cagé et al, Hosting Media Bias: Evidence from the Universe of French Broadcasts, 2002-2020 (February 16, 2022)

- ↑ Midi Libre, "Victoire de Dieu", "spécialiste des anges"... CNEWS crée la polémique avec son émission sur les forces du mal, Octobre 2022

- ↑ L'Humanité, Législatives 2024 : l’Arcom met en demeure Europe 1 et Hanouna pour manque de « mesure » et « d’honnêteté », 28 juin 2024

- ↑ Blick, Pourquoi le RN est en train de devenir le parti des milliardaires, 4 juillet 2024

- ↑ Le Monde, « Versailles connection » : comment le milliardaire Pierre-Edouard Stérin place ses pions au RN, 26 juin 2024

- ↑ L'Humanité, Périclès : le plan secret de Pierre-Édouard Stérin pour porter le RN au pouvoir, 21 juillet 2024

- ↑ Daniel Lauret, À la "Manche Libre", les LGBT n'ont plus le droit de cité, Arrêt sur images, 11 juillet 2024

- ↑ Le Monde, « 20 Minutes » : la rédaction appelle sa direction à un « engagement clair » contre le Rassemblement national, 3 juillet 2024

- ↑ Mediapart, Traiter le RN comme un parti banal : des journalistes se rebiffent face à leur direction, 7 juillet 2024

- ↑ Le Nouvel Obs, En Belgique, il existe un « cordon sanitaire » dans les médias pour contrer les discours d’extrême droite, 6 mars 2024

- ↑ Au Poste, Au plus près du… Rassemblement national, avec Félicien Faury, 4 juillet 2024

- ↑ L'Humanité, 44 % des téléspectateurs du JT de TF1 ont voté RN : comment les chaînes influencent le vote, 8 juillet 2024

- ↑ Bensinger, Ken (July 27, 2024). "Elon Musk Shares Manipulated Harris Video, in Seeming Violation of X's Policies". The New York Times

- ↑ Le Figaro, Présidentielle américaine : Elon Musk a versé 75 millions de dollars en soutien à Donald Trump, 17 octobre 2024

- ↑ Elon Musk réaffirme son soutien à l’extrême droite allemande, Le Monde, 9 janvier 2025

- ↑ Le Monde, 'The crisis at Reddit raises the question of who owns the internet', July 2023

- ↑ Après l’arrêt du fact-checking, Mark Zuckerberg annonce la fin des programmes pour la diversité à Meta, Le Nouvel Obs, 11 janvier 2025

- ↑ L'Humanité, Pourquoi le Rassemblement National refuse l’accès de ses meetings à Mediapart ?, 5 juillet 2024

- ↑ Reporters sans frontières, Le Front national veut-il démanteler le pluralisme en France ?, 2014

- ↑ Reporters sans frontières, France : face à la menace du RN, RSF lance une campagne vidéo choc et une pétition pour défendre la liberté de la presse, 1er juillet 2024

- ↑ francetvinfo.fr, "Info ou Intox" : Ce que l'on sait sur le site d'extrême droite qui menace de mort des personnalités, 11 juillet 2024