Esclavage

L'esclavage, travail forcé généralisé, est un rapport de production très fréquemment utilisé dans l'histoire humaine. Il a parfois joué un rôle secondaire dans l'économie (esclavage d'autres clans dans les sociétés patriarcales primitives...), et a été au cœur de la société antique (Rome, Grèce...) et sous une forme proche (servage) de la société féodale.

1 Esclavage à travers les âges[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Esclavage antique[modifier | modifier le wikicode]

Les sociétés du monde antique étaient esclavagistes, principalement parce qu'avec la faible productivité du travail qui existait alors, le moyen le plus sûr pour une classe de dégager un surproduit et des richesses était l'asservissement, la réduction de certains individus à des outils.

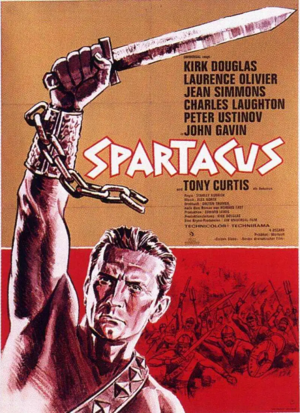

C'était notamment le cas en Grèce et à Rome, où les esclaves n'était pas là principalement pour servir de domestiques aux riches patriciens, comme l'histoire des vainqueurs tend à le faire croire, mais avant tout pour effectuer les travaux les plus pénibles, dans l'agriculture ou les mines[1]. Le sud de la péninsule italienne notamment, regroupaient de grandes concentration d'esclaves agricoles, qui furent le foyer des grandes révoltes (Spartacus...).

Cependant, on ne peut pas faire une pure analogie entre prolétaires et capitalistes modernes. D'une part l'esclavage n'a jamais représenté la majorité du travail et du surtravail, mais plutôt une source de pouvoir supplémentaire pour la classe dominante. D'autre part les esclaves n'avaient pas de réelle perspective de transformer la société, ni même de volonté de le faire. Comme l'écrivait Engels, ils étaient « sans droits ni volonté, dans l’impossibilité de se libérer, ainsi que la défaite de Spartacus l’a d’ailleurs montré ».[2]

Par conséquent, même s'il y a un rapport d'exploitation et donc un rapport de classe entre esclaves et hommes libres, ce sont plutôt les luttes de classes entre hommes libres qui ont expliqué la dynamique des changements politiques dans la société. Marx écrit en 1851 :

« Dans l'ancienne Rome, la lutte des classes ne se déroulait qu'à l'intérieur d'une minorité privilégiée, entre les libres citoyens riches et les libres citoyens pauvres, tandis que la grande masse productive de la population, les esclaves, ne servait que de piédestal passif aux combattants. »[3]

1.2 Esclavage médiéval[modifier | modifier le wikicode]

Dans l'Europe médiévale, l'esclavagisme va progressivement disparaître au profit du servage. Globalement, il était déjà en déclin à la fin de l'Empire Romain. Mais le recours à l'esclavage est plus ou moins intensif selon l'organisation économique de telle ou telle région. Vers le Nord (Îles britanniques, France, Germanie...) l'esclavage est virtuellement aboli vers les 8e et 9e siècles. Il est à la fois remplacé par le servage et quelques avancées techniques (chaque meule d'un moulin à eau peut moudre 150 kg de blé à l'heure ce qui correspond au travail de 40 esclaves[4]).

Mais le nombre d'esclaves augmente en tant que marchandises après le renouveau commercial, et particulièrement en Catalogne et en Italie entre les 13e et 15e siècles. Les grandes républiques maritimes de Gênes et de Venise sont les plus grands marchands d'esclaves à cette époque. Les marchands vénitiens, bien que de religion chrétienne, ne voient pas d'objection à vendre des païens slaves aux musulmans. Venise conserve le souvenir de ce fructueux commerce dans le nom d'un quai célèbre à l'extrémité du Grand Canal : le quai des Esclavons (nom sous lequel étaient désignés à l'époque les Slaves). C'est l'époque où, dans les langues occidentales, le mot « esclave » ou « slave » se substitue au latin « servus » pour désigner les travailleurs privés de liberté.[5]

Il y avait aussi de l'esclavage dans le monde musulman : traite subsaharienne, esclaves du Caucase, esclaves chrétiens... On parle parfois de traite orientale pour en faire un symétrique de la traite occidentale.[6]

1.3 Traite atlantique[modifier | modifier le wikicode]

1.3.1 Avance des pays latins[modifier | modifier le wikicode]

Du 16e au 18e siècle le capital marchand européen commence à prendre une ampleur mondialisée, avec notamment une importance croissante des colonies en Amérique.

Au début (15e s.), les pays protestants étaient « en retard » par rapport aux esclavagistes espagnols, portugais et français, et ont même prétendu qu'eux ne faisaient pas cela. Puis, avec le développement rapide de leur capitalisme marchand, et la défaite des courants anti-esclavagistes au sein de la Réforme radicale et de la Révolution anglaise, les anglais sont devenus les premiers des esclavagistes.[7]

1.3.2 Puissance des pays protestants[modifier | modifier le wikicode]

En Angleterre, un puissant processus d'accumulation primitive du capital a été amorcé : de nombreux paysans pauvres ont été chassés de terres clôturées, prolétarisés, criminalisés, permettant à des entrepreneurs de s'enrichir, et de déporter une grande partie de cette main d’œuvre pour travailler en Amérique (beaucoup en tant qu'esclaves pour dettes). Ainsi de nombreux prolétaires anglais·es, et aussi beaucoup d'Irlandais·es opprimé·es, ont été déporté·es à la Barbade (l’expression « barbadiser » était courante) et en Virginie.

Puis les anglais se sont mis à « compléter » de plus en plus par de la main d’œuvre d'esclaves Noir·es. Un trafic massif s'est mis en place, la traite atlantique : les marchands européens achetaient des esclaves Noir·es sur la côté ouest africaine, et les revendaient aux colonies des Caraïbes ou des Amériques. D'où le nom de commerce triangulaire.

Le prix des esclaves Noir·es est progressivement devenu bien inférieur au « prix » des déportés européens, ce qui a favorisé, en Amérique, une association entre esclaves et Noir·es. Mais cela n'a pas été un processus purement spontané. Il arrivait que les esclaves se révoltent (européens aux côtés des Noirs), au cours du 17e siècle, les autorités ont activement pris des mesures pour différencier leurs conditions de servitude et briser les solidarités.

Assez tôt, les esclaves Irlandais et Anglais étaient plutôt des domestiques, contrairement aux Noirs plutôt dans les plantations. Il n'empêche qu'à la Barbade, la rébellion commune des domestiques et des Noirs était la hantise des maîtres (ce qui arriva à 1675, 1686, 1692...).[8] En 1655, le Conseil du gouverneur constatait qu'il y avait « plusieurs domestiques irlandais et nègres en rébellion dans les bois et les environs ». En Jamaïque[9] et à Montserrat[10], il y eut beaucoup de métissage entre Noirs et Irlandais. Sur l'île de Roanoke (Virginie), des fugitifs Blancs et Noirs vécurent un temps parmi des Autochtones. En Virginie la révolte de Bacon en 1676 vit se liguer des Blancs et des esclaves Noirs.

Dans les navires esclavagistes, des rations différentes furent données aux Noirs et aux Européens.[11] Une codification de la différence de statut entre esclaves européens et noirs fut établie à la Barbade en 1661. En 1664, les autorités du Maryland légifèrent contre le mariage mixte avec des Noirs. En 1682 en Virginie il fut codifié clairement que les Noirs seraient esclaves à vie tandis que les « chrétiens » ne devaient servir que pendant 4 ou 5 ans.

Une certaine tendance abolitionniste existait dans le sillage de la révolution anglaise (1641-1651) et dans ce qu'on appelle les révolutions de l'Atlantique. Mais elle a été minorisée et réprimée. Le premier prolétariat des plantations de tabac de la baie de Chesapeake était composé de quakers et autres non-conformistes, de déportés passés par Newgate, de marins, de soldats, de domestiques et d'esclaves. Vers 1680, la menace pour les maîtres ne venaient quasiment plus que des révoltes d'esclaves Noirs. La « conspiration de New York » (1741) fut la dernière grande révolte d'un prolétariat profondément métis, avant que la blanchité ne soit durablement assise aux États-Unis.

1.3.3 Aspects religieux[modifier | modifier le wikicode]

Même si elle a hésité, en organisant des grands débats pour savoir si les natifs d'Amérique avaient une âme (controverse de Valladolid de 1550), la papauté a globalement condamné l'esclavage (bulles Sicut Dudum de 1435, Sublimis Deus de 1537...). Mais dans la pratique, elle a toléré pendant des siècles la traite des Noir·es, notamment parce qu'elle ne voulait pas défavoriser les États catholiques par rapport aux États protestants, qui avaient massivement recours à l'esclavage.

La christianisation des esclaves peut être vue bien sûr comme une acculturation et une domination des occidentaux. Cependant il est arrivé que celle-ci soit réappropriée comme moyen de lutte. En effet, pour justifier la déshumanisation des Noir·es, les occidentaux ont notamment invoqué le fait qu'ils n'étaient pas chrétiens. En conséquence, l'éducation religieuse des esclaves soulevait des contradictions et était une question controversée dans les colonies américaines. A New York, les propriétaires craignaient les réunions des quakers, des baptistes et même de la conservatrice Society for the Propagation of the Gospel in the Foreign Parts issue de l'Église anglicane. Ainsi on avait reproché au catéchiste de la société, Elias Neau, ancien marin et galérien, la révolte des esclaves de 1712.[7]

Parmi l'utilisation faite de la religion parmi les blancs, on trouve de fortes différences en fonction de la lutte des classes. De nombreux courants religieux dissidents et populaires ont condamné l'esclavage comme incompatible avec le christianisme. Cependant, presque toujours ils eurent tendance à s'assagir avec le temps, et à mettre de côté la question de l'esclavage, qui était une de celles qui heurtait le plus radicalement l'ordre établi. Ainsi, même si les quakers ont été parmi les premiers blancs à dénoncer l'esclavage des Noir·es, le leader quaker George Fox condamna les révoltes d'esclaves.

Le même phénomène eut lieu plus tard avec le réveil méthodiste : un des leaders, Thomas Coke, minimisait : « S'ils ont la liberté religieuse, leur esclavage temporel est en comparaison une chose sans importance. »[12] En 1780, la Conférence méthodiste de Baltimore déclarait devant un public de Noirs et de Blancs que « l'esclavage était contraire aux lois de Dieu, de l'homme et de la nature »... mais 5 ans plus tard elle autorisait les propriétaires d'esclaves à rejoindre la congrégation.

1.3.4 Capitalisme, impérialisme, racisme[modifier | modifier le wikicode]

Globalement, le « développement » de l'Europe et de l'Amérique capitaliste s'est fait au prix de la mise en esclavage de plusieurs dizaines de millions d’Africains. La nécessité de justifier cette déshumanisation en masse est l'origine principale des théories racistes envers les Africains en Europe.

En même temps qu'il enrichissait l'Europe, ce commerce triangulaire appauvrissait et déstabilisait durablement l'Afrique :[13]

- les 12 millions d'hommes et femmes réduits en esclavage sur plusieurs siècles, ont représenté un énorme vol de force de travail (les deux tiers des esclaves étaient des hommes entre 15 et 25 ans) ;

- les armes mises en circulation en Afrique ont déstabilisés les sociétés en créant des déséquilibres majeurs dans des rapports de forces, amorçant des spirales de violence ;

- les routes commerciales qui préexistaient entres peuples africains ont été détruites et remplacées par les routes concentrées sur le commerce avec les Européens (dont la lucrative mise en esclavage d'autres Africains) ;

- des terres fertiles ont été abandonnées par des cultivateurs réduits en esclavages ou fuyant pour ne pas être capturés par les esclavagistes ;

- de nombreux savoirs ou savoir-faire ont été perdus ou n'ont profité qu'à l'Amérique (culture du riz)...

1.4 "Esclavage industriel"[modifier | modifier le wikicode]

Dans la société bourgeoise, l'esclavage a laissé place à la forme plus complexe du salariat. Mais dans ce domaine, cela n'a rien eu d'une révolution soudaine. Au contraire, l'esclavage a été une base de l'accumulation primitive du capital. Quand l'industrialisation était encore au début de son développement, une division internationale a pu perdurer entre des États esclavagistes fournissant les matières (quasi-)brutes, et les "États libres" orientés vers la production de biens manufacturés.

En 1847, Marx écrivait dans Misère de la philosophie à propos de "l'esclavage des noirs dans le Surinam, dans le Brésil, dans les contrées méridionales de l'Amérique du Nord" :

« L'esclavage direct est le pivot de l'industrie bourgeoise aussi bien que les machines, le crédit, etc. Sans esclavage, vous n'avez pas de coton ; sans le coton, vous n'avez pas d'industrie moderne. C'est l'esclavage qui a donné leur valeur aux colonies, ce sont les colonies qui ont créé le commerce de l'univers, c'est le commerce de l'univers qui est la condition de la grande industrie. Ainsi l'esclavage est une catégorie économique de la plus haute importance. Sans l'esclavage, l'Amérique du Nord, le pays le plus progressif, se transformerait en pays patriarcal. Effacez l'Amérique du Nord de la carte du monde, et vous aurez l'anarchie, la décadence complète du commerce et de la civilisation modernes. Faites disparaître l'esclavage, et vous aurez effacé l'Amérique de la carte des peuples. Aussi l'esclavage, parce qu'il est une catégorie économique, a toujours été dans les institutions des peuples. Les peuples modernes n'ont su que déguiser l'esclavage dans leur propre pays, ils l'ont imposé sans déguisement au nouveau monde. »[14]

Ou encore, dix ans plus tard :

« L'esclavage des Noirs, esclavage purement industriel, est supposé par la société bourgeoise, bien qu'au cours de son développement, il devienne insupportable à celle-ci et disparaisse ; en effet, sans les États libres pratiquant le salariat, les pays esclavagistes isolés verraient bientôt leurs structures sociales retourner aux formes précivilisées. »[15]

Ou encore, dix ans plus tard :

« La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère capitaliste à son aurore. »[16]

Marx, comme la majorité des démocrates et des socialistes, était abolitionniste. Rédacteur à la New York Tribune, l’organe de l’aile gauche du parti républicain, Marx suivait de près la situation politique américaine, la lutte contre l’esclavage et le développement de la guerre civile. Il prenait clairement parti pour le Nord, appelait le mouvement ouvrier anglais à faire de même, et s’informait de l’évolution de la situation militaire par ses anciens camarades de la Ligue des communistes, dont certains s’étaient engagés comme officiers dans l’armée de l’Union. Pour exprimer ce soutien, Marx rédigea, au nom du conseil général de l’Association internationale des travailleurs, une lettre de félicitations à Lincoln pour sa réélection (30 décembre 1864). La lutte contre l’esclavage et contre les grands propriétaires terriens du sud justifiait ce soutien :

« Depuis le début de la lutte titanesque que mène l’Amérique, les ouvriers d’Europe sentent instinctivement que le sort de leur classe dépend de la bannière étoilée »[17]

1.5 Abolitionnisme[modifier | modifier le wikicode]

Une frange du mouvement libéral et démocrate bourgeois a commencé à lutter contre l'esclavage à la fin du 18e siècle (certains quakers américains et britanniques furent précurseurs dans cette lutte dès les années 1740). Bien évidemment, les révoltes d'esclaves eux et elles-mêmes ont aussi contribué à l'abolitionnisme, en marquant de plus en plus les esprits.

Pendant la guerre d'indépendance états-unienne (1775-1783), les Anglais ont eu recours à une manœuvre : ils ont poussé des esclaves à se battre côté anglais en échange d'une promesse d’affranchissement (loyalistes noirs).

A Londres, une organisation abolitionniste est fondée à la fin du 18e siècle par des Noirs eux-mêmes, les Sons of Africa. En font partie des Noirs avec un certain niveau d'éducation, dont certains sont des anciens esclaves comme Olaudah Equiano et Ottobah Cugoano.

La Sheffield Constitutional Society (créée en 1791), qui représentait les artisans de Sheffield, se prononça contre l'esclavage, tout comme la London Corresponding Society (créée début 1792).

La plupart des abolitionnistes étaient « gradualistes », ils voulaient aboutir progressivement à l'abolition, soucieux du rôle économique important de l'esclavage dans l'essor du capitalisme marchand puis industriel... Ils avançaient aussi que les Noirs avaient d'être « éduqués » progressivement à la liberté.

Les premières abolitions eurent lieu aux États-Unis, dans le nord-est du pays dès les années 1770-1780. Puis suit le Danemark (1792).

En France la Société des amis des Noirs est fondée en 1788, par des libéraux, qui se retrouvent globalement, après que la Révolution française ait éclaté, proches des Girondins. Ceux-ci sont au pouvoir et doivent se confronter à la pratique. Mais lorsque la Révolution haïtienne éclate (1791), ils se situent du côté de la répression. Finalement, après le passage du pouvoir aux Montagnards (qui ne s'étaient pas beaucoup préoccupés d'esclavage à l'origine), ce sont eux qui en février 1794, votent l'abolition de l'esclavage colonial. Suite à cela, trois nouveaux députés de Saint-Domingue sont élus et rejoignent les bancs de la Montagne : le Blanc Louis-Pierre Dufay, le Métis Jean-Baptiste Mills et le Noir Jean-Baptiste Belley, chaleureusement accueillis à la Convention par Camboulas, Maribon-Montaut, Danton, Delacroix, Levasseur, et l'abbé Grégoire les 3, 4 et 5 février 1794. Momoro les fait inscrire le soir du 4 février au club des Jacobins. Chaumette organise avec les trois nouveau députés une fête au temple de la Raison le 18 février. Hébert publie un article très enthousiaste pour cette fête et l'arrivée des "trois rois mages" le surlendemain (20 février).

Mais l'esclavage est vite rétabli par Napoléon en 1802. Cela provoque des résistances, notamment en Guadeloupe, où Rosalie Solitude est condamnée à mort. L'esclavage ne sera définitivement aboli qu'en 1848.

En Bolivie, Bolivar abolit l'esclavage en 1816. Au Royaume-Uni, l'esclavage est aboli en 1833. Suite à la guerre de Sécession, qui voit la défaite du Sud esclavagiste, l'esclavage est aboli partout aux États-Unis (1865).

Le Portugal abolit l'esclavage en 1869. L'Espagne, progressivement selon les colonies, jusqu'en 1880 pour Cuba. Le Brésil est le dernier grand pays à abolir l'esclavage en 1888. Mais l'esclavage persiste encore dans certains pays. Le Niger abolit l'esclavage en 1999.

1.6 Le reste d'esclavage aujourd'hui[modifier | modifier le wikicode]

Selon l’OIT et l’ONU, l’esclavage touche en 2019 plus de 40 millions de personnes à travers le monde.[18]

2 Esclavage et productivité[modifier | modifier le wikicode]

Le travail effectué sous la contrainte de l'esclavage est généralement d'une productivité assez faible. La raison structurelle est que l'esclave n'est pas motivé à faire des tâches pour son maître. Ceci est généralement mitigé dans les cas de domesticité (où un rapport ambigu d'attachement peut s'installer), mais très vrai dans les cas de travaux agricoles (qui représentent en réalité la plus grande masse de l'esclavage ayant existé).

Là, d'après l'expression frappante des anciens, le travailleur est censé se distinguer seulement comme instrumentum vocale de l'instrumentum semi-vocale, l’animal, et de l'instrumentum mutum, les instruments inanimés. Mais l’esclave lui-même fait bien sentir aux animaux et aux instruments de travail qu’ils sont loin d'être ses égaux, qu'il est homme. Pour se donner cette jouissance, il les maltraite con amore. Aussi est ce un principe économique, accepté dans ce mode de production, qu'il faut employer les instruments de travail les plus rudes et les plus lourds, parce que leur grossièreté et leur poids les rendent plus difficiles à détériorer. Jusqu'à l'explosion de la guerre civile, on trouvait dans les Etats à esclaves situés sur le golfe du Mexique des charrues de construction chinoise qui fouillaient le sol comme le porc et la taupe, sans le fendre ni le retourner. V. J. C. Cairns : The Slave Power. London, 1862, p.46 et suiv.

Voici en outre ce que raconte Olmsted dans son ouvrage intitulé Slave states : « On m'a montré ici des instruments que chez nous nul homme sensé ne voudrait mettre entre les mains d'un ouvrier; car leur grossièreté rendraient le travail de dix pour cent au moins plus difficile qu'il ne l'est avec ceux que nous employons. Et je suis persuadé qu'il faut aux esclaves des instruments de ce genre parce que ce ne serait point une économie de leur en fournir de plus légers et de moins grossiers. Les instruments que nous donnons à nos ouvriers et avec lesquels nous trouvons du profit, ne dureraient pas un seul jour dans les champs de blé de la Virginie, bien que la terre y soit plus légère et moins pierreuse que chez nous. De même, lorsque je demande pourquoi les mules sont universellement substituées aux chevaux dans la ferme, la première raison qu'on me donne, et la meilleure assurément, c'est que les chevaux ne peuvent supporter les traitements auxquels ils sont en butte de la part des nègres. Ils sont toujours excédés de fatigue ou estropiés, tandis que les mules reçoivent des volées de coups et se passent de manger de temps à autre sans être trop incommodées. Elles ne prennent pas froid et ne deviennent pas malades quand on les néglige ou qu’on les accable de besogne. Je n’ai pas besoin d'aller plus loin que la fenêtre de la chambre où j'écris pour être témoin à chaque instant des mauvais traitements exercés sur les bêtes de somme, tels qu'aucun fermier du Nord ne pourrait les voir, sans chasser immédiatement valet de ferme. »[19]

3 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ Par exemple les mines du Laurion en Grèce.

- ↑ Friedrich Engels, Bruno Bauer et le christianisme primitif, mai 1882

- ↑ Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, décembre 1851

- ↑ Jean Gimpel, La révolution industrielle du Moyen Age, Paris, Seuil, 1975, p. 149-150.

- ↑ Herodote.net, 610 à 1492 - L'esclavage dans le Moyen-Age

- ↑ Podcast Paroles d'histoire, Episode 328. Esclavages en terres d’Islam, avec M’hamed Oualdi, mars 2024

- ↑ 7,0 et 7,1 Marcus Rediker, Peter Linebaugh, L'hydre aux mille têtes - L'histoire cachée de l'Atlantique révolutionnaire, Editions Amsterdam, 2008

- ↑ Hilary McD. Beckles, White Servitude and Black Slavery in Barbados,1627-1755, University of Tennessee Press, 1989

- ↑ Irish people in Jamaica, Wikipedia (en)

- ↑ Irish immigration to Montserrat, Wikipedia (en)

- ↑ Morgan Godwyn, The Negro’s and Indians Advocate, 1680

- ↑ John Rylands Library (Deansgate, Manchester), Methodist Archives Center, Thomas Coke Papers, PLP/28/4/10

- ↑ Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, 1972

- ↑ Karl Marx, Misère de la philosophie, 1847

- ↑ Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 (Grundrisse)

- ↑ Karl Marx, Le Capital, Livre I, Chapitre XXXI : Genèse du capitaliste industriel, 1867

- ↑ Lettre à Abraham Lincoln, président des États-Unis d'Amérique, décembre 1864

- ↑ Le Monde, 40 millions d’esclaves dans le monde, 2019

- ↑ Karl Marx, Le Capital, Livre I, Chapitre VII : Production de valeurs d’usage et production de la plus-value, 1867