Luttes de classes en Grèce antique

L’Antiquité grecque était une société divisée en classes, non seulement entre esclaves et citoyens libres, mais aussi entre citoyens. Du fait même de l'esclavage et de sa relative stabilité, elle a créé des conditions permettant un développement intellectuel important, avec notamment d'importantes écoles de philosophies. Par celles-ci, certaines idées ont été développées, qui ont fourni aux futurs penseurs socialistes occidentaux des schémas et des modèles. En particulier, deux concepts principaux s'en dégagent : le principe d’isonomie (égalité de tous les membres de la cité devant la loi, incarné par la démocratie athénienne), et le principe d’eunomie (organisation d'une vie « harmonieuse » en communauté, incarnée par Sparte).

1 Contexte[modifier | modifier le wikicode]

Les Grecs s'établirent dans la péninsule qui porte leur nom à partir du début du IIe millénaire avant J.-C., et entre le 15e et le 12e siècle avant J.-C. se développa dans le Péloponnèse une brillante civilisation, dont le cadre politique, les « palais » de Mycènes, de Tirynthe ou de Pylos, évoque plus l'ancien Orient que le monde des cités grecques. Suite à l'invasion de la péninsule, une grande partie des populations autochtones est réduite en esclavage (principalement dans l'agriculture), pour travailler au service des « citoyens » (mode de production esclavagiste). Cette civilisation s'écroule brutalement à la fin du 12e siècle, et s'en suit ce qui a été appelé les quatre « siècles obscurs ».

Pendant ces quatre siècles, l'usage de l'écriture s'est perdu, et c'est seulement à l'aube du 8e siècle avant J.-C. que les Grecs de nouveau utilisent un instrument graphique pour transcrire leur langue, emprunté aux Phéniciens, l'écriture alphabétique. Ces quatre siècles obscurs sont cependant des siècles particulièrement importants dans l'histoire du monde grec : ils voient en effet se réaliser de considérables progrès techniques (liés en particulier au développement de la métallurgie du fer) qui ont eu d'immenses conséquences sociales, politiques et culturelles : progrès de la production, développement des échanges, modifications dans les techniques de combat (entraînant une crise au sein de la société aristocratique guerrière dont les poèmes homériques nous donnent une image quelque peu idéalisée), concentration des richesses et en particulier de la possession de terres, et finalement une expansion coloniale (les anciens parlaient de stenochoria, manque de terre). Certains récits de fondation de cités grecques sont un lointain écho des luttes de classes intenses de cette époque.

Vers le 8e siècle avant J.-C, les monarchies tendent à être remplacées par des régimes avec des élites plus collégiales (on a parfois parlé d'aristocratie, mais contrairement à ce que ce terme évoque en français, l'importance d'être issu de rangs nobles diminue à cette époque[1]).

Plus tard, c'est l'explosion des tyrannies qui traduit ce même malaise, le tyran apparaissant à la fois comme le chef des hoplites, c'est-à-dire de ces hommes à qui désormais appartient la décision dans le combat, et comme le chef du demos, de ce petit peuple des campagnes qui fournit la grande masse des combattants mais que les structures aristocratiques de la société maintiennent à l'écart du pouvoir.

Deux cités devaient jouer dans le monde grec de l'époque classique le rôle prédominant, Athènes et Sparte, qui ont su trouver des solutions pour s'assurer un certain équilibre. Ce sont ces solutions qui devaient par la suite nourrir la pensée et l'imagination des théoriciens, surtout à partir du 5e siècle avant J.-C., qui élaborèrent des constructions plus ou moins utopiques, en puisant notamment dans les mythes bien ancrés à l'époque, dont celui de l'âge d'or.

2 Innovations sociales[modifier | modifier le wikicode]

2.1 L'anadasmos de Clisthène de Sicyone (-507)[modifier | modifier le wikicode]

Un anadasmos est une redistribution des terres, qui vise à briser la suprématie des grands propriétaires terriens et à assurer plus d'égalité. L'un des premiers à l'avoir pratiquée était le tyran Clisthène de Sicyone, vers -507. Dans les cités grecques, l'anadasmos était « le spectre qui hantait les grands propriétaires ».[2] Dans plusieurs cités, une loi interdisant l'anadasmos et rendant sa simple proposition passible de la peine de mort est votée. Il fallait souvent des troubles importants liés à des mouvements révolutionnaires ou à une invasion pour qu'un anadasmos ait lieu.[3] Mais comme toujours, après une réforme agraire, le processus de concentration des terres se reproduit inexorablement.

2.2 La Sparte « égalitaire » (-600 à -400)[modifier | modifier le wikicode]

Jusqu'au début du 7e siècle avant J.-C., Sparte a connu des crises analogues à celles que traversaient les autres cités grecques. Mais elle a su les résoudre en adoptant une solution originale qui a exercé immédiatement une fascination sur les esprits en Grèce (rendant pour les historiens plus complexe de démêler le fait de la légende). Cette fascination a subsisté même après que Sparte ait perdu son organisation caractéristique.

Les Spartiates se disaient eux-mêmes des « Doriens », issus de cette dernière vague d'envahisseurs grecs, qui au moment de leur arrivée dans le Péloponnèse, ont réduit les occupants antérieurs au servage (hilotes), bien qu'ils en aient aussi certainement assimilé une partie. En particulier, c'est la conquête des riches pleines céréalières de Messénie qui a fondé la puissance de Sparte.

C'est au lendemain de la première de ces expéditions contre les Messéniens, qui aurait été particulièrement dure et longue, que des troubles éclatèrent dans la cité qui aboutirent au départ d'un groupe de Spartiates vers l'Italie du Sud et à la fondation de Tarente. Sparte est ainsi une des premières cotés à participer à l'expansion méditerranéenne des Grecs.

Mais les Messéniens se révoltent bientôt, ce qui conduit à la seconde guerre de Messénie au 7e siècle. Les conditions de la guerre ont changé, et c'est désormais de la force des hoplites que dépend le combat. Dès lors, une fois la guerre achevée les vainqueurs ont réclamé leur part, autrement dit le partage du sol messénien. Cette lutte de classe est en fait le moteur du partage des terres, contrairement aux mythes selon lesquels il serait l'œuvre du législateur Lycurgue (un personnage dont la réalité n'est pas évidente).

Jusqu'au milieu du 7e siècle, les fouilles révèlent l'existence à Sparte d'une aristocratie guerrière analogue à celle que l'on rencontre dans les autres cités du monde grec. Et c'est seulement entre le milieu du 7e et le milieu du 6e siècle que l'on voit peu à peu s'affirmer le caractère austère, à la fois communautaire et égalitaire, de la société spartiate. Vers le milieu du 6e siècle, quand commence à s'affirmer dans le Péloponnèse d'abord, puis dans le monde grec tout entier la puissance militaire de Sparte, on peut admettre que l'évolution est à peu près terminée qui a fait de Sparte le modèle de ce que les anciens appelaient l'eunomia.

Politiquement, le régime spartiate présente les traits de ce que les Grecs appelaient l'oligarchie. C'est-à-dire que l'assemblée des citoyens n'a qu'un rôle consultatif, l'essentiel de l'autorité étant entre les mains d'un conseil restreint, la gerousia, qui compte 28 membres, d'un collège de cinq magistrats élus annuellement, les éphores, et de deux rois dont le pouvoir transmis héréditairement au sein de deux familles royales est étroitement contrôlé par les éphores et la gerousia, et limité à la conduite des affaires militaires et religieuses. C'est cet aspect oligarchique de la constitution spartiate qui, à la fin du 5e siècle, séduira à Athènes les adversaires de la démocratie.

En revanche le régime social spartiate présente une originalité qui devait susciter bien des interprétations contradictoires. La société est hiérarchisée de façon très stricte :

- En bas de la hiérarchie, les hilotes, des paysans serfs dont le travail assure la subsistance des citoyens.

- Les périèques jouissent d'une relative autonomie économique, mais ils sont sujets des Spartiates, astreints à leur fournir des hommes en temps de guerre, et sans doute à leur verser un tribut.

- Il existe encore d'autres groupes d'hommes libres dont les sources nous ont transmis les noms, mais sur la nature desquels il faut se contenter d'émettre des hypothèses : mothaques, néodamodes, inférieurs dont le nombre ne fera que croître au cours du 5e et du 4e siècle.

- Enfin les Spartiates, c'est-à-dire les citoyens de plein droit qui se désignent eux-mêmes du nom d'Homoioi, les« Egaux» ou plus justement les « Semblables ».

Seuls les citoyens spartiates sont concernés par le régime « égalitariste » qui a tant marqué les esprits. Celui-ci était basé sur deux piliers, le régime foncier et l'éducation. Selon Plutarque :

« La deuxième des réformes politiques de Lycurgue et la plus audacieuse fut le partage des terres. Il régnait à cet égard une terrible inégalité, et l'on trouvait dans la cité beaucoup de personnes dénuées de propriétés et de ressources, la richesse étant absolument concentrée en un petit nombre de mains. Pour bannir l'orgueil, l'envie, la malfaisance, la débauche et des maux plus invétérés encore et plus grands pour la cité, la pauvreté et la richesse, Lycurgue décida ses concitoyens à mettre toutes les terres en commun et à en opérer la redistribution. Ils vivaient ainsi désormais les uns avec les autres, sans exception, sur un pied d'égalité, ayant chacun le même lot de terre, et par conséquent les mêmes moyens d'existence. Ils ne chercheraient la supériorité que dans la vertu, puisqu'il n'y aurait pas d'autres différences ni d'autres inégalités que celles que déterminent le blâme du vice et l'éloge du bien... Du territoire de Sparte, il fit neuf mille parts : c'est en effet à ce chiffre que montaient les propriétés des Spartiates. Quelques historiens affirment pourtant que Lycurgue avait attribué six mille parts, et qu'ensuite Polydoros en ajouta trois mille; les autres que Lycurgue distribua la première moitié des neuf mille, et Polydoros l'autre. Le lot de chaque propriétaire était assez grand pour rapporter à un homme soixante-dix médimmes d'orge, à une femme, douze, avec une récolte proportionnée de produits liquides; car, aux yeux de Lycurgue, ces quantités devaient suffire pour maintenir les Lacédémoniens en vigueur et en bonne santé, et il ne leur fallait rien de plus » (Plutarque, Vie de Lycurgue, 8).

Plutarque énumère ensuite les mesures complémentaires qui devaient assurer plus fermement cette égalité : bannissement de la monnaie, suppression du luxe, interdiction faite aux Spartiates de se livrer au commerce ou à l'artisanat, enfin réglementation très stricte de l'éducation et de la vie quotidienne.

On remarque aussitôt que plus que d'une mise en commun des biens, il s'agit d'un partage égal du sol. C'est là une mesure qui, à l'époque de l'Empire romain (à laquelle Plutarque écrit), pouvait paraître révolutionnaire, mais qui ne l'était peut-être pas autant à l'époque archaïque. En effet lors de la fondation d'une colonie, l'oikiste, le fondateur procédait au partage égal du sol entre les colons et l'archéologie a permis de retrouver des traces de ce partage. Mais on sait aussi que ce partage primitif ne survivait pas à l'évolution économique, que très vite il faisait place à l'inégalité foncière. Or à Sparte, il semble qu'il se soit maintenu au moins pendant deux siècles. Il faut donc admettre que des règles avaient freiné son évolution. Polybe (VI, 45) laisse entendre que le cleros n'était pas propriété du Spartiate, que celui-ci en avait seulement la jouissance, et qu'il revenait à la cité à la mort de son possesseur, cependant que chaque nouveau-né reconnu viable se voyait attribuer un cleros.

On peut en tout cas admettre que parmi les facteurs qui favorisèrent le maintien de cette égalité foncière, il faut mettre au premier plan le système éducatif et le caractère militaire de la société Spartiate.

Le jeune Spartiate était, dès sa naissance, pris en charge par la communauté. Dès l'âge de sept ans, il était enrôlé dans ces groupes de jeunes qui constituaient comme un apprentissage de sa future vie militaire, astreint à de durs exercices physiques, entraîné à vivre « à la dure ». Les filles n'échappaient pas à cet entraînement, et leur vie sportive scandalisait les Athéniens qui enfermaient leurs femmes dans le gynécée. Même après son mariage, le Spartiate restait un soldat qui n'accordait à sa femme que quelques rares moments de liberté. Les repas pris en commun, les exercices continuels, les veilles de nuit rythmaient une vie qui n'accordait que peu de place au délassement du corps ou de l'esprit.

Cette éducation se présentait comme une survivance de pratiques ancestrales qu'avaient connu la Grèce.[4] Mais leur systématisation, en un temps où l'on avait perdu le souvenir de ce sens primitif, ne laissait pas de surprendre, d'étonner ni de séduire les autres Grecs et singulièrement les Athéniens, fascinés par ce qui leur semblait être l'opposé de ce qu'ils connaissaient chez eux, et en quoi ils voyaient l'origine de la puissance militaire et politique de Sparte.

Cette puissance militaire et politique devait s'effondrer dans les premières décennies du 4e siècle, et ce n'est pas par hasard que les anciens liaient ce déclin à la disparition de l'antique régime communautaire Spartiate. Déjà, dans la République, Platon montre les Spartiates avides d'or, et à la fin du siècle, Aristote dans la Politique insiste sur l'inégalité du régime foncier Spartiate. Et c'est pour faire revivre la grandeur de Sparte que les rois réformateurs du 3e siècle rêveront de faire renaître l'antique égalité Spartiate. Mais alors même que le déclin commençait à se manifester, Sparte était encore, à la fin du 5e siècle, le modèle vers quoi se tournaient tous ceux qui, à Athènes et ailleurs, constataient la faillite de la démocratie isonomique.

2.3 La « démocratie » à Athènes (-508 à -322)[modifier | modifier le wikicode]

Athènes trouva son équilibre plus tard que Sparte, dans les dernières décennies du 6e siècle avant JC.

Athènes ne participa pas au grand mouvement d’expansion qui débute au milieu du 8e siècle et ne commence à émerger de l’obscurité que dans les dernières décennies du 7e siècle. Deux événements sont alors annonciateurs des troubles qui marqueront le 6e siècle : la tentative faite par un aristocrate, Cylon, pour s’emparer de la tyrannie, et la rédaction d’un Code des lois par Dracon.

Quand la crise éclate au début du 7e siècle, elle prend tout de suite un caractère extrêmement violent. Le demos, les pauvres, réclamait le partage du sol, et Solon s’y opposa. Pour le reste, les mesures qu’il prit, et singulièrement la fameuse seisachtheia, la libération du fardeau (annulation de dettes), apaisèrent momentanément les esprits. Mais pour peu de temps puisque les troubles reprirent presque aussitôt, compliqués par les rivalités qui opposaient entre elles les familles aristocratiques, appuyées sur une clientèle régionale. Ils favorisèrent les ambitions de Pisistrate qui, pour l’emporter sur ses rivaux, s’appuya sur les paysans pauvres auxquels il donna quelques satisfactions matérielles. La tyrannie de Pisistrate fut un moment essentiel dans l’histoire d’Athènes, qui sort alors de son isolement, tandis que les vases sortis des ateliers du Céramique se répandent dans tout le bassin de la Méditerranée, que la ville se couvre de monuments, que ses navires commencent à emprunter les routes de l’Egée, ouvrant la voie à la future expansion d’Athènes. Mais, le tyran mort, les chefs des clans aristocratiques redressent la tête, et après plusieurs tentatives malheureuses parviennent avec l’aide de Sparte à renverser Hippias, le fils de Pisistrate.

C’est alors que se place un événement essentiel dans l’histoire d’Athènes. L’un des chefs de l’aristocratie, Clisthène, du genos des Alcméonides, reprend pour s’imposer la tactique de Pisistrate. Mais, soit parce que le demos n’est plus à la fin du 6e siècle ce qu’il était en 561, soit par conviction personnelle, ou pour les deux raisons à la fois, il ne confisque pas le pouvoir à son profit. Au contraire, il bouleverse complètement les structures de la société athénienne et établit l’isonomie, prélude à l’établissement du régime démocratique[5]. La réforme de Clisthène a eu pour principal effet, tout en laissant subsister quelques survivances de l’antique structure aristocratique, de placer tous les membres de la communauté civique, citoyens d’origine ou de fraîche date sur un même plan, et de les faire concourir tous au même titre à la définition de la politique de la cité et à l’élaboration des lois qui la régissent. Cette égalité politique n’implique pas cependant une refonte des structures économiques de la cité. L’inégalité foncière et, de plus en plus, mobilière subsiste, et c’est encore sur elle que se fonde la répartition des charges militaires et financières. Mais, en théorie au moins, elle ne détermine pas d’inégalité politique, puisque tous concourent au même titre, au sein de l’Assemblée des citoyens, à la détermination de la politique commune.

Et si certaines fonctions demeurent réservées aux riches, c’est parce qu’elles impliquent de lourdes responsabilités financières, qu’elles constituent des charges plus que des honneurs, des charges par ailleurs à tout moment révocables par le demos souverain. On sait comment, de fait, l’évolution du monde grec dans la première moitié du 5e siècle, le rôle grandissant d’Athènes en mer Egée, l’accroissement des moyens matériels mis à sa disposition par l’empire exercé sur les autres cités grecques, allaient peu à peu donner à cette démocratie politique un caractère de plus en plus radical, les conditions censitaires d’accès aux magistratures disparaissant peu à peu, tandis que la misthophorie instituée par Périclès permettait à tous, même aux plus pauvres, de participer directement à la vie politique de la cité.

L’équilibre n’allait cependant pas tarder à se rompre. Jusqu’au milieu du 5e siècle, les hommes politiques qui dirigent la démocratie athénienne, même s’ils sont élus et révocables par l’ensemble du demos, n’en sont pas moins issus de ces vieilles familles aristocratiques qui avaient toujours dominé la cité. Lorsqu’à la faveur de la guerre du Péloponnèse, et aussi des transformations économiques qui ont fait d’Athènes et du Pirée de grosses agglomérations populaires, apparaissent sur le devant de la scène politique des hommes nouveaux, riches certes, mais issus du demos urbain, la fureur des aristocrates se déchaîne contre eux. Et, les désastres de la guerre aidant, on voit s’affirmer dans la cité un antagonisme grandissant entre le demos rural, hostile, derrière ses chefs traditionnels, à la guerre et à l’impérialisme, et le demos urbain qui, derrière le tanneur Cléon ou le potier Hyperbolos, est prêt à voter les expéditions les plus hasardeuses pour maintenir et affermir l’empire d’Athènes. Face à ces antagonismes qui déchirent la cité en deux cités rivales, pour reprendre une expression de Platon, vont se développer des systèmes philosophiques dont l’objet sera d’échapper à ces antagonismes par une organisation plus rationnelle de la cité. Et ce n’est pas un hasard si ces spéculations sont nées à Athènes, dans un monde déchiré par la guerre et à la recherche d’un équilibre perdu.

2.3.1 Aristote et l'esclavage[modifier | modifier le wikicode]

Il est indéniable que le ou la philosophe n'est pas un·e être de raison pure, détaché de son histoire personnelle, même s'il en fait son idéal. Aristote, malgré sa perspicacité sur beaucoup de sujets, ne voyait les esclaves que comme des non humains, et sur ce point ne pouvait pas voir plus loin que l'idéologie de sa classe.

Il envisageait que la société pourrait se passer d'esclaves à condition de disposer d'automates :

« Il n’existe qu’une seule situation où l’on puisse imaginer que les responsables se passent de subordonnés, et les maîtres d’esclaves. Pour cela, il faudrait que chaque instrument puisse accomplir son propre travail, sur demande ou en l’anticipant de façon intelligente, comme les statues de Dédale ou les trépieds d’Héphaïstos dont Homère raconte qu’ils “pénétraient d’eux-mêmes dans le sanctuaire des dieux de l’Olympe”, comme si une navette tissait seule et comme si un plectre jouait de la harpe de lui-même. »[6]

2.4 Lipara[modifier | modifier le wikicode]

Sur l'île éolienne de Lipara (aujourd'hui Lipari), un régime égalitariste a été en place au 6e siècle avant JC.[7] Le premier exemple dans le monde grec.

Pour des raisons historiques, notamment le fait que la cité de Lipara était en état d'alerte militaire permanent pour défendre son commerce maritime des pirates, elle a adopté un cours instant une organisation collectiviste. La population, divisée en deux catégories de bergers-agriculteurs et de marins-soldats, organisait le partage de toutes les propriétés dont les fruits étaient également mis à la disposition de toute la population.

3 Utopies et critiques sociales aux 5e-4e s. av. JC[modifier | modifier le wikicode]

Face aux désordres et aux divisions que la crise née de la guerre du Péloponnèse a fait naître dans les cités, des théoriciens vont chercher des remèdes, ou plutôt proposer des modèles visant à mettre fin aux inégalités d’où naissent ces troubles et ces divisions. De ces modèles, le mieux connu est celui que Platon proposa dans la République. Mais Platon a eu des prédécesseurs en ce domaine. Nous sommes loin de les connaître tous. Mais grâce à la critique qu’en fait Aristote au livre II de la Politique, nous connaissons au moins deux de ces constructions théoriques qui précédèrent l’œuvre de Platon, celle d’Hippodamos de Milet et celle de Phaléas de Chalcédoine.

3.1 Hippodamos de Milet[modifier | modifier le wikicode]

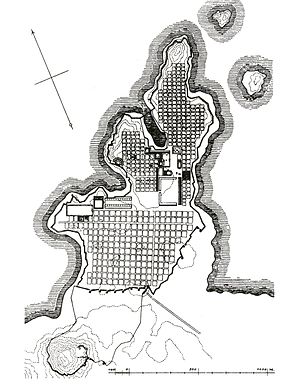

Hippodamos était originaire de Milet, ville réputée par son école philosophique qu’avait illustrée Thalès. Il fut un célèbre architecte, et c’est lui qui en particulier dessina les plans de la reconstruction de sa cité qui avait été en partie détruite par les Perses. Sa renommée était telle que Périclès le fit venir à Athènes pour faire les plans du Pirée, le nouveau port dont le site avait été choisi par Thémistocle. Et c’est d’Athènes qu’il partit avec les colons qui en 444/3 allèrent fonder près du site de l’ancienne Sybaris la colonie panhellénique de Thourioi en Italie du Sud. De lui Aristote dit qu’il « inventa la division des villes et découpa le Pirée ». La première partie de la phrase a fait l’objet de controverses, les uns interprétant le mot grec diairesis dans le sens de « découpage géométrique », les autres pensant au contraire qu’Aristote faisait allusion à la division de la cité en classes. De fait le tracé géométrique des villes semble bien être antérieur au célèbre architecte milésien puisque les fouilles faites sur le site des villes coloniales révèlent que, dès la fondation, un tel tracé était généralement adopté, en liaison avec le découpage du territoire. Hippodamos n’a donc sur ce point fait que systématiser une expérience qui lui était antérieure.

En revanche, ce que Roland Martin (L’urbanisme dans la Grèce antique) appelle son « urbanisme fonctionnel », qui divise l’espace civique en fonction des activités de ceux qui l’habitent, est un fait nouveau, et qui correspond assez bien à ce que Aristote nous dit par ailleurs de sa philosophie politique : « Il préconisait une cité de dix mille hommes, répartis en trois classes : l’une comprenait les artisans, l’autre les laboureurs, la troisième les gens de guerre et les gens d’armes. Il partageait aussi le territoire en trois zones, sacrée, publique, privée : la première était consacrée aux dieux, de l’autre les gens de guerre tiraient leurs moyens d’existence; la troisième était livrée aux laboureurs » (Politique, II, 1267 b 22 sqq.). Sur cette double tripartition, de la société et du territoire, on s’est beaucoup interrogé. On remarque en effet que l’une ne coïncide pas avec l’autre, ce qui s’explique puisque les artisans n’ont pas de terres, puisqu’il faut d’autre part prévoir, à côté de l’espace public, un espace consacré aux dieux. Mais alors se pose la question qu’Aristote ne manque pas de soulever : qui cultivera les terres publiques destinées à assurer la subsistance des guerriers et comment faire coexister une propriété privée, celle des laboureurs, et une propriété commune, celle des guerriers ? Aristote voit dans cette interrogation même un signe de la faiblesse de la politeia imaginée par Hippodamos. Et parce qu’il est sur cette politeia notre seule source, il nous est difficile de lui répondre. Tout au plus peut-on retenir du système imaginé par l’architecte milésien une double idée : d’une part, celle de la systématisation des fonctions dans la cité, qui se retrouvera dans la construction platonicienne et dans de nombreuses utopies postérieures; d’autre part, celle qu’il faut que ceux sur qui reposent les destinées de la cité, en l’occurrence la classe des guerriers soit, pour reprendre une formule de J.-P. Vernant, « purifiée de tout contact avec cette sphère d’intérêts privés qui apparaît maintenant comme un facteur de division et d’opposition entre les citoyens »[8].

La politeia imaginée par Phaléas de Chalcédoine soulève moins de difficultés. Aussi bien ignorons-nous presque tout de son auteur qui doit être contemporain de Platon. Là encore Aristote est notre seule source. Elle se caractérise essentiellement par l’égalisation des propriétés foncières. « Il pensait qu’il n’était pas difficile de réaliser cela au moment de la fondation de nouvelles colonies, mais qu’une fois les Etats constitués c’était plus laborieux. » Mais le procédé envisagé par Phaléas pour parvenir à égaliser les fortunes paraît puéril : « Que les riches donnent des dots sans en recevoir, et les pauvres en reçoivent sans en donner. » C’est donc par le biais d’unions matrimoniales entre pauvres et riches qu’on parviendrait à cette égalité que souhaitait Phaléas. Aristote en tout cas ne se fait pas faute de critiquer le projet de Phaléas, non seulement parce qu’il ne croit pas à l’égalité absolue, mais aussi parce qu’il remarque fort justement que dans le monde grec du ve et du ive siècle, l’égalité des biensfonds ne peut suffire à fonder l’égalité sociale, à moins de faire reposer tout le travail artisanal sur des esclaves publics appartenant à la communauté.

Il n’est pas nécessaire de s’étendre davantage sur cette politeia de Phaléas. Il faut seulement retenir qu’au moment où la guerre du Péloponnèse a partout aggravé dans le monde grec la situation sociale et créé des antagonismes entre riches et pauvres, des théoriciens envisagent pour résoudre cette crise des solutions plus ou moins utopiques, visant d’une part à assurer une certaine égalité entre les membres de la communauté civique — d’autre part à tenir ceux sur qui reposent les destinées de la cité à l’écart des tentations de la richesse. A l’arrière-plan de ces constructions se profile évidemment le modèle spartiate tel qu’on commence déjà à le réinterpréter.

Phaléas et Hippodamos sont-ils les seuls théoriciens qui aient précédé Platon dans cette voie, ou y eut-il à Athènes et ailleurs, dans les dernières années du ve siècle, d’autres « projets » égalitaires ou « communistes » ? Il est assez difficile de répondre sur ce point. Mais il semble qu’il y ait une pièce à verser au dossier des origines antiques du socialisme : c’est la comédie d’Aristophane intitulée L’Assemblée des Femmes, et qui fut représentée à Athènes dans les premières années du ive siècle. Alors les méfaits de la guerre, dénoncés par Aristophane depuis plus d’un quart de siècle, se sont révélés avec une particulière ampleur. Les campagnes de l’Attique sont dévastées, l’exploitation des mines interrompue. L’empire s’est effondré sous les coups de Sparte et marchands et navires désertent le Pirée. A Athènes cependant, certains qui rêvent de revanche sont prêts à voter de nouvelles expéditions. Le poète imagine qu’en face de ces désordres, de cette incapacité des dirigeants, les femmes d’Athènes décident de prendre en main les affaires de la cité, et ayant remis l’autorité à l’une d’entre elles, Praxagora, celle-ci instaure aussitôt un régime de communisme intégral : tous les biens devront être mis en commun, tous en jouiront également. Et au nombre de ces biens figurent les femmes qui seront communes à tous, ainsi bien entendu que les enfants. Il est à peine besoin de dire qu’Aristophane a traité ce sujet sur le mode humoristique et que la mise en commun des femmes lui a permis de se livrer à ces plaisanteries obscènes qu’affectionnaient les spectateurs athéniens. Trois points cependant méritent d’être soulignés : d’une part, le choix même du sujet qui implique que dans certains milieux athéniens le problème du communisme était à l’ordre du jour; d’autre part, les motifs exposés par Praxagora pour justifier le caractère radical de sa réforme : « Je dirai qu’il faut que tous mettent leurs biens en commun, que tous en aient leur part et vivent sur le même fonds; il ne faut pas que l’un soit riche, l’autre misérable; que celui-ci cultive un vaste domaine et celui-là n’ait même pas où se faire enterrer, que tel ait à son service de nombreux esclaves et tel autre pas même un domestique. » On ne saurait donc nier dans ce cas précis le rapport étroit entre la crise sociale qui affecte la cité et l’élaboration de doctrines égalitaires ou communistes. Dernier point enfin : à son époux qui lui demande : « Et la terre, qui la cultivera? », Praxagora répond : « Les esclaves. Toi, tu n’auras d’autre souci, quand l’ombre sera de dix pieds, que d’aller, tout pimpant, au dîner ». Comme déjà nous l’avons remarqué à propos de la politeia de Phaléas ou de celle d’Hippodamos, les théoriciens ne peuvent concevoir une société égalitaire ou communiste sans sa nécessaire contrepartie, l’esclavage : ce sont des esclaves qui cultiveront la terre commune destinée à nourrir les guerriers de la politeia d’Hippodamos, des esclaves qui seront artisans dans la cité de Phaléas, des esclaves qui travailleront la terre dans l’Athènes communiste de Praxagora. Non seulement la vie communautaire ne vaut que pour les hommes libres, mais elle n’est possible que si ceux-ci sont étrangers à tout travail productif qui ne peut être laissé qu’à des inférieurs ou à des esclaves. Encore une fois se profile à l’arrière-plan le modèle Spartiate. On s’est évidemment demandé quel rapport pouvait exister entre la comédie d’Aristophane et la République de Platon. L’une est antérieure de quelques années à la publication de l’autre. Mais il n’est pas exclu que les thèmes qui forment le sujet de la République aient été discutés depuis longtemps dans les milieux philosophiques d’Athènes, et que Platon ait été la cible du poète comique qui déjà n’avait pas ménagé Socrate. Mais l’œuvre de Platon devait avoir une tout autre dimension.

3.2 Platon[modifier | modifier le wikicode]

Platon appartenait à cette aristocratie athénienne, qui malgré les réformes de Clisthène avait conservé une position éminente dans la cité, au moins jusqu’à la guerre du Péloponnèse. Son adolescence coïncida avec la période la plus troublée de l’histoire d’Athènes. Il avait seize ans au moment de la révolution oligarchique de 411, vingt et un ans lorsque les Athéniens firent mettre à mort dans des conditions scandaleuses les stratèges qui commandaient la flotte aux îles Arginuses, vingt-trois ans lorsque s’effondra la puissance athénienne, sous les coups de Sparte, en 404. Il assista avec sympathie d’abord au renversement de la démocratie et à l’installation du régime des Trente dont faisaient partie son oncle Charmide et son cousin Critias. Mais assez vite, suivant en cela l’exemple de son maître Socrate, il répugna à s’associer au régime de terreur que les Trente faisaient triompher à Athènes et il fut de ceux qui saluèrent l’amnistie et la réconciliation entre oligarques et démocrates. Dans la Lettre VII, qui est comme son autobiographie, il reconnaît que les démocrates se montrèrent fidèles à la parole donnée. Et cependant ce sont les plus modérés parmi ces démocrates qui intentèrent à Socrate le procès qui devait s’achever par la mort du philosophe.

Il n’est pas douteux que Platon ait été marqué par les événements qui ponctuèrent son entrée dans la vie civique et que cela l’amena à se tenir à l’écart de toute activité politique. Et ses malheureuses expériences syracusaines devaient le convaincre de l’inanité de toute action politique concrète. Le problème politique pourtant demeure pour lui fondamental et s’il figure à l’arrière-plan de nombreux dialogues, il constitue le thème même de ses deux œuvres principales, la République et les Lois. Les deux œuvres présentent cependant entre elles de sensibles différences. Réflexion sur une définition du Juste et de l’Injuste, la République est une œuvre complexe dont l’élaboration d’une cité idéale n’est qu’un des aspects. Les Lois se présentent au contraire comme un code précis et concret destiné à une colonie imaginaire, mais réalisable. Du point de vue qui ici nous intéresse, la République est un modèle du régime communautaire, les Lois cherchent à élaborer un régime égalitaire.

Le « communisme » de la République mérite qu’on s’y arrête. Il faut d’abord remarquer qu’il n’est pas propre à l’ensemble des citoyens de la cité idéale. Ceux-ci en effet sont répartis en trois classes, qui correspondent aux trois races d’humains : les travailleurs manuels au bas de la hiérarchie forment la race de fer, les guerriers la race d’argent, les dirigeants la race d’or. En fait, Platon en convient lui-même, et Aristote dans sa critique de la Politique le souligne, ces trois classes n’en font que deux, puisque les dirigeants sont pris parmi les gardiens, et c’est à la seule classe supérieure que s’applique le communisme.

On peut évidemment s’interroger d’abord sur les raisons de cette division de la société en classes bien distinctes. Cela découle de ce que Platon affirme dès le début du dialogue, l’impossibilité pour un même homme de faire bien deux métiers à la fois : « Voilà pourquoi c’est une chose particulière à notre État que le cordonnier y est cordonnier et non pilote en même temps, le laboureur, laboureur et non juge en même temps, et l’homme de guerre, homme de guerre et non commerçant en même temps qu’homme de guerre » (III, 9). Il va de soi que par là il s’oppose à la démocratie athénienne, où le cordonnier sert dans la flotte, où le paysan siège au tribunal, où le commerçant, pourvu qu’il possède le cens exigé, peut être hoplite. Mais sur ce dernier point, Platon s’oppose aussi à la réalité de la cité grecque classique où le soldat et le citoyen, quelle que soit par ailleurs son activité professionnelle, ne font qu’un. Certes, depuis la guerre du Péloponnèse, une évolution se manifeste qui tend à faire de plus en plus du soldat un professionnel, de l’armée, une armée de métier. Mais ces soldats professionnels, loin de constituer l’élite de la cité, sont des mercenaires, et qui plus est, des mercenaires étrangers. Et à Sparte, à laquelle on ne peut s’empêcher de penser, s’il est vrai qu’une caste de soldats qui se consacrent exclusivement à la guerre y constitue la classe dominante, il ne faut pas oublier que cette classe dominante s’identifie avec le corps des citoyens spartiates, alors que dans l’État idéal de Platon, cultivateurs et artisans font aussi partie de la cité. Aristote a d’ailleurs bien vu que là résidait la faiblesse de la construction platonicienne, et qu’il aurait fallu comme à Sparte qu’artisans et paysans ne fassent pas partie du corps civique. Mais si Platon avait dans l’esprit le modèle spartiate, il était loin de le tenir pour parfait, comme le démontre la critique, au livre VIII, du régime « timocratique ». Et c’est la raison pour laquelle, de la classe des gardiens, il extrayait ce petit groupe d’hommes chargés de prendre en main les destinées de la cité, les dirigeants à proprement parler, formés par l’amour de la philosophie, et comme tels destinés à être placés à la tête de la cité.

Or, c’est pour l’ensemble des dirigeants, gardiens et philosophes, qu’était établi un régime de communisme intégral. Ils ne pouvaient en effet rien posséder en propre, de façon à ce que l’amour des richesses ne s’insinue pas dans leurs âmes, cet amour des richesses cause de toutes les perversités et de toutes les injustices. Ils étaient astreints à une éducation commune, étroitement surveillée par la cité, ce qui rappelait encore Sparte. Mais alors qu’à Sparte cette éducation était surtout physique, limitée aux exercices violents qui rendent le corps apte à la guerre, dans l’État idéal de Platon, les gardiens recevaient aussi une formation « intellectuelle » destinée à forger leur âme comme la gymnastique formait leurs corps, à les détourner des mensonges auxquels se plaisent les poètes, des fables qui louent au lieu de les condamner les ruses d’Ulysse ou les passions de Zeus, à leur faire entrevoir la vérité derrière les fausses apparences.

Cette éducation n’était pas réservée aux seuls hommes de la classe supérieure. Les femmes jugées dignes d’être leurs compagnes y participaient aussi, dans la mesure de leurs moyens. Et ce sont ces femmes supérieures qui s’unissaient aux gardiens, en dehors de tout lien matrimonial, pour procréer des enfants dignes à leur tour de défendre et de diriger la cité. La communauté des femmes et des enfants était incontestablement l’aspect le plus difficile à faire admettre à un Athénien du ive siècle, et Platon place dans la bouche de son porte-parole, Socrate, de nombreuses périphrases avant d’arriver à l’exposé de sa théorie. Socrate évoque même les critiques, voire les rires que ses propositions vont susciter, et l’on pense à Aristophane. « On ne croira pas, dit-il, que mes idées soient réalisables, et en admettant qu’elles le soient, on doutera encore qu’elles soient les meilleures. C’est pourquoi j’hésite à y toucher; j’ai peur, cher ami, qu’on ne les prenne pour des utopies » (V, 2). Il n’en tient pas moins la communauté des femmes et des enfants pour indispensable au bon équilibre de la cité idéale, car seule elle permettra une véritable réglementation des unions et des naissances, seule enfin elle garantira la paix et la concorde entre les gardiens qui seront « délivrés de toutes les querelles dont l’argent, les enfants et les proches sont l’occasion» (V, 12).

Platon imaginait-il la réalisation possible de ce communisme intégral, mais réservé à la seule classe dirigeante ? Il est difficile de donner à cette question une réponse catégorique. En effet, au début du dialogue, Platon, ou plutôt son porte-parole, Socrate, insiste sur le caractère imaginaire de la cité dont il s’efforce de décrire les institutions : « Supposons, dit-il que, donnant carrière à notre imagination, nous faisons un conte... » (II, 16). Et il revient, à la fin, sur ce même caractère imaginaire de la cité idéale : c’est un modèle et « peu importe que cet État soit réalisé quelque part ou soit encore à réaliser, c’est de celui-là seul et de nul autre que le sage suivra les lois » (IX, 13). Mais dans le cours du dialogue, Socrate envisage à plusieurs reprises la réalisation possible de la cité idéale : « N’exige pas, dit-il à son interlocuteur, que je réalise en effet ce que j’ai décrit en paroles, mais si je puis découvrir comment on pourrait établir un État très rapproché de notre idéal, reconnais que j’ai démontré ce que tu me demandes, la possibilité de réaliser notre constitution » (V, 17). Or, pour cela il suffirait peut-être « d’un petit nombre de choses de peu d’importance » que Socrate résume ainsi : « A moins que les philosophes ne deviennent rois dans les Etats, ou que ceux qu’on appelle à présent rois et souverains ne deviennent de vrais et sérieux philosophes, et qu’on ne voie réunies dans le même homme la puissance politique et la philosophie, à moins que d’autre part une loi rigoureuse n’écarte des affaires la foule de ceux que leurs talents portent vers l’une ou l’autre exclusivement, il n’y aura pas, mon cher Glaucon, de relâche aux maux qui désolent les Etats, ni même je crois à ceux du genre humain; jamais, avant cela, la constitution que nous venons de tracer en idée ne naîtra, dans la mesure où elle est réalisable, et ne verra la lumière du jour » (V, 18).

On sait comment Platon dut renoncer à son rêve d’un roi philosophe. Et c’est ce qui l’amena dans la fin de sa vie à ce que dans le Politique, il appelait « le second parti », c’est-à-dire à envisager la rédaction d’un Code de lois, destinées à une colonie imaginaire, qui se rapprocherait le plus possible de la cité idéale. La cité des Lois, comme la cité de la République, est gouvernée par les plus sages, mais le communisme a fait place à un égalitarisme foncier qui évoque davantage Sparte, bien qu’il soit infiniment plus souple. « Que nos colons se partagent d’abord le sol et les maisons, et qu’ils n’exploitent pas en commun, puisqu’un pareil régime (le communisme) dépasse notoirement des citoyens nés, formés et élevés comme les nôtres; mais du moins qu’ils s’inspirent dans leur partage des idées que voici : il faut, doivent-ils penser, que le bénéficiaire d’un lot déterminé le regarde comme la propriété commune de la cité tout entière; et puisque le territoire est sa patrie, il doit en prendre soin plus que des enfants ne feraient d’une mère... » (740 a). Pour cela, il importe que le nombre de 5 040 lots, fixé par Platon comme nombre idéal, demeure constant, ce qui implique une stricte surveillance par l’État de la transmission des biens, un contrôle des naissances, afin d’éviter l’accroissement démographique autant que ce qu’à Sparte on appelait l’oliganthropie, le manque d’hommes, et, en dernière instance, le recours en cas de trop-plein à la colonisation.

Cette relative égalité des biens-fonds — et là encore nous retrouvons Sparte — ira de pair avec l’interdiction faite aux citoyens de manier de l’or ou de l’argent. Non seulement cela va de soi, ils devront s’abstenir de toute activité artisanale ou commerçante, mais encore, car dans le monde grec du IVe siècle on ne peut effacer d’un trait de plume la réalité de l’économie monétaire, ils devront se contenter d’une monnaie de faible valeur et à usage interne pour les échanges élémentaires et le paiement des salaires. « S’il arrive qu’un particulier doive faire un voyage, qu’il le fasse avec la permission des magistrats, mais s’il revient avec un supplément d’argent étranger, qu’il le remette à la cité contre l’équivalent en monnaie du pays » (742 b). L’existence d’une économie monétaire, si limitée soit-elle, ne pourra pas ne pas déterminer des inégalités de fortunes.

Et l’on n’est pas peu surpris de voir cette colonie imaginaire, si manifestement inspirée sur certains points de l’exemple Spartiate, posséder comme Athènes quatre classes censitaires, la possession du lot initial constituant le cens de la quatrième classe, tandis que celui de la première ne pouvait avoir une valeur excédant le quadruple de celle de ce lot : « Assignons donc pour limite à la pauvreté la valeur du lot initial, qui doit subsister et qu’aucun magistrat ne laissera jamais diminuer pour personne, ni non plus, en vertu des mêmes principes, aucun citoyen parmi ceux qui se piquent de vertu. En le prenant pour unité, le législateur permettra d’en acquérir le double, le triple et jusqu’au quadruple... (744 e). On voit par là que, malgré l’éducation collective et dirigée par l’Etat, malgré des institutions originales comme le Conseil nocturne, la cité des Lois se fixait pour idéal celui dont rêvaient des hommes politiques athéniens contemporains de Platon, et qu’ils pensaient réaliser en excluant purement et simplement de la cité la masse de ceux qui ne possédaient rien. On ne peut manquer d’être frappé par la quasi-similitude entre le nombre parfait que Platon fixe comme limite à l’accroissement de la cité, et les cinq mille auxquels les oligarques de 411 entendaient réserver le plein exercice de la citoyenneté.

Certes, on ferait une grave erreur en ramenant la cité des Lois au programme des oligarques athéniens. Platon avait de tout autres intentions et il s’agissait d’un « second parti », adopté faute de pouvoir réaliser la cité idéale qui demeurait le modèle. L’éducation, la Paideia, que recevaient les citoyens de la future Magnésie, demeurait un élément essentiel de la construction platonicienne. Et c’est en forgeant un homme nouveau, autant qu’en élaborant de nouvelles institutions que Platon pensait sauver la cité du désastre.

Car il est à peine besoin de le dire, qu’elle fût le modèle idéal, ou le « second parti », réalisable ou non, il n’était jamais question d’établir par la force la cité platonicienne, et la révolution, la stasis, était le mal suprême qu’il fallait éviter. C’est dire que les cités réelles étaient à jamais abandonnées à leur sort. Tout au plus pouvait-on espérer que, le modèle une fois réalisé, le bonheur de ses habitants inciterait les Grecs à s’en inspirer, à renoncer à cette aversion que suscite en eux tout projet de partage des terres : « Si quelqu’un s’avise de toucher à la propriété foncière et d’abolir les dettes, voyant qu’on n’arrivera jamais sans ces mesures à instaurer une égalité suffisante, le législateur qui essaie une réforme de ce genre trouve aussitôt devant lui tout un peuple qui lui dit de ne pas mouvoir ce qui est immuable, qui le maudit d’introduire des partages et des suppressions de dettes, au point qu’ils sont tous réduits à l’impuissance » (684 d-e). A la cité ancienne, il ne reste «... que la ressource des souhaits et d’un changement léger et précautionneux, qui répartisse les progrès sur un long espace de temps comme celui-ci : qu’il y ait des novateurs pourvus eux-mêmes de terres considérables, pourvus aussi de débiteurs nombreux, et disposés dans un esprit de conciliation, à communiquer une part de leurs biens aux plus misérables, tantôt remettant (des dettes), tantôt distribuant (des terres), de toute façon attachés à la modération... » (736 d-e).

Il y eut de tels « novateurs » à Sparte, au 111e siècle, mais pour atteindre leur but ils devaient finalement recourir à la Révolution, et leur tentative s’acheva de façon tragique.

Le rêve platonicien d’une cité juste, formé au spectacle de la crise que traversait la cité grecque, ne pouvait s’incarner dans une entreprise concrète. Tout au plus y eut-il quelques « tyrans » philosophes. Quant à la patrie de Platon, elle était trop marquée par un siècle de démocratie impérialiste, trop attachée aussi à certaines formes de liberté individuelle, pour chercher ailleurs que dans une exacerbation de cet impérialisme la solution aux maux dont elle souffrait. On sait comment cela finit : appauvrie, vaincue par Philippe, elle allait survivre pendant quelques siècles, se nourrissant du souvenir de sa grandeur passée.

A peu près au moment où prenait fin la brillante histoire de la démocratie athénienne, un étranger qui était venu à Athènes suivre les leçons de Platon, mais avait fini par y installer sa propre école, Aristote, commentait dans les leçons qu’il donnait à ses disciples dans les jardins du Lycée, l’œuvre de celui qui avait été son maître. Et il portait sur le communisme un jugement que ne devaient pas manquer de reprendre tous ceux qui à travers les siècles prendraient la défense de la propriété privée.

« La propriété doit-elle être commune ou non ? Ce sujet peut être examiné même indépendamment de la législation sur les femmes et les enfants; je m’explique : au sujet de la propriété, même si femmes et enfants sont séparés comme c’est partout le cas actuellement, vaut-il mieux que la propriété soit commune, ainsi que l’usage, c’est-à-dire qu’il y ait possession séparée des fonds de terre, mais mise en commun des fruits pour la consommation, ce qui se pratique chez quelques peuplades, ou, au contraire, possession commune et travail en commun de la terre, mais partage des fruits pour les besoins particuliers (certains peuples barbares, dit-on, pratiquent aussi ce genre de communauté), ou enfin communauté des fonds de terre et des fruits. Si la terre est cultivée par d’autres que les propriétaires, la situation peut être différente et en même temps plus facile; mais si on travaille pour soi, les questions de propriété peuvent causer plus d’embarras : en effet, si pour les profits et pour les travaux le partage n’est pas égal, mais inégal, des griefs s’élèveront nécessairement contre ceux qui profitent et qui reçoivent beaucoup, tout en se donnant peu de peine, de la part de ceux qui reçoivent moins, mais peinent davantage » (II, 5, 3).

Aristote concluait à la supériorité de la propriété privée, tout en admettant qu’il fallait des limites à la richesse et à la pauvreté. Mais le rêve égalitaire et communiste n’en demeurait pas moins solidement ancré, et l’époque hellénistique allait le voir renaître.

4 Époque hellénistique et romaine[modifier | modifier le wikicode]

4.1 Nouvelles tensions sociales[modifier | modifier le wikicode]

Après leur défaite face aux Macédoniens en -338, les cités grecques seront dominées par des puissances extérieures. D'abord les macédoniens et les trois grandes dynasties entre lesquelles se divise l'Empire d'Alexandre, puis les Romains.

Le problème de la cité qui était au cœur de la démarche platonicienne passait désormais au second plan. Tandis que certains se préoccupaient surtout d’assurer leur salut individuel (Epicure), d’autres transportaient leurs spéculations du monde étroit de la cité au cosmos tout entier (les Stoïciens). Certains d’entre eux devenaient les conseillers des rois macédoniens et aidaient à l’élaboration d’une théorie du pouvoir royal, en espérant un despotisme éclairé.

Le monde greco-macédonien, brusquement étendu par Alexandre, était loin d’avoir atteint son équilibre. La conquête avait permis de mettre la main sur les richesses de l’Asie, mais alors que d'un côté les cours royales affichaient un luxe inconnu jusque là, la grande masse de la population, et singulièrement la population paysanne, souffrait toujours du manque de terre et des dettes. Le problème d’une plus juste répartition de la richesse demeurait donc toujours aussi actuel, et les théoriciens ne pouvaient l’ignorer.

Les conquêtes d’Alexandre avaient en outre créé de nouveaux rapports sociaux, d’où devaient découler de nouveaux antagonismes. Les paysans orientaux avaient vu leur condition s’aggraver, leurs nouveaux maîtres, soldats gréco-macédoniens, fonctionnaires royaux, quand ce n’était pas le Roi lui-même, exigeant avec plus d’âpreté, et d’une façon plus systématique, corvées, tributs et redevances. Dès lors existait un ferment de troubles toujours menaçant, la possibilité, par-delà la barrière des civilisations, d’une collusion entre ces paysans indigènes et ceux qui, dans les cités, tendaient à ne plus former qu’un seul groupe d’opprimés, hommes libres pauvres et esclaves. Car de plus en plus aux 3e et 2e av. JC, des hommes libres pauvres s'alliaient à des esclaves contre les riches. Cela aurait été inconcevable un siècle plus tôt, quand le plus misérable des Athéniens était et se jugeait supérieur au riche métèque ou au banquier d’origine servile. Mais la citoyenneté s'était réduite à un honneur vide, et d’ailleurs le plus souvent réservée aux riches.

4.2 Stoïcisme[modifier | modifier le wikicode]

La stoïcisme a un contenu contradictoire. Son caractère universaliste aboutissait logiquement au concept de l’égalité des hommes, à la négation de toute différence de nature entre eux. Mais d’autre part cela ne débouchait pas nécessairement sur une remise en question de l’ordre social existant. Il est bien connu au contraire qu’à l’époque où le stoïcisme connaît son plus grand développement, ses représentants se retrouvent aux côtés des rois hellénistiques dont ils sont les conseillers, ou des généraux romains qu’ils initient à la philosophie grecque. Les stoïciens n’envisageaient pas d’autres moyens pour établir un ordre supérieur que le recours au Roi sauveur et bienfaiteur, seul capable de dispenser aux hommes la justice. C’était, transposé du monde étroit de la cité au monde sans limite de l’oikoumène, le thème platonicien du Roi-philosophe.

Malgré les prêches de soumission des principaux philosophes stoïciens, la pensée stoïcienne se retrouvera dans les thèmes de beaucoup de mouvements révolutionnaires de l'époque.

4.3 La cité du soleil de Iambulos[modifier | modifier le wikicode]

Un certain Iamboulos (on suppose qu’il vivait au 3e siècle av. JC) aurait été l'auteur d'un récit utopique, racontant avoir un jour accosté dans une « île du Soleil » où les habitants étaient des disciples d’Hélios (Soleil). Ces gens mènent une vie parfaite :

« Ils vivent dans des prairies où ils trouvent tout ce qui est nécessaire à la vie, car la bonté du sol et la tempérance du climat produisent plus de fruits qu’il ne leur en faut... Le mariage n’est point en usage parmi eux; les femmes et les enfants sont entretenus à frais communs avec une égale affection. Comme il ne peut y avoir ni jalousie, ni ambition, les habitants vivent entre eux dans la plus parfaite harmonie » (II, 57).

Il y a là à la fois le souvenir de l’âge d’or, mais aussi des constructions platoniciennes. Iamboulos ne se contente pas en effet de décrire le genre de vie des Héliopolitains, qui se caractérise par une grande austérité et une non moins grande frugalité. Socialement, ils sont tous égaux, mais tous astreints à une activité déterminée : il y a des chasseurs, des artisans, des prêtres. Politiquement, ils sont répartis en tribus de 400 membres à la tête desquelles se trouve un roi auquel tous obéissent. Quand le roi meurt, à 150 ans, c’est le plus âgé de la tribu qui lui succède. Tout cela ne va pas très loin, et il s’agit d’un monde très primitif. Mais d’un monde qui ignore les conflits nés de l’inégalité des richesses, qui ignore aussi l’esclavage.

La référence à Hélios fait penser aussi à l’Hélios Cosmocrator des Stoïciens.

4.4 Rois réformateurs de Sparte[modifier | modifier le wikicode]

Au 4e siècle av. JC, l'antique égalité spartiate avait cessé d'être une réalité. Depuis notamment la loi de l’éphore Epitadeus, la terre se concentre en un petit nombre de mains. Au dire de Plutarque, toute la terre de Laconie vers le milieu du 3e siècle était entre les mains d’une centaine de personnes. Une telle situation affaiblissait la cité et la privait en particulier de sa force militaire. D’où les projets de réforme agraire qu’élabora le roi Agis IV, pour rétablir la constitution de Lycurgue. Plutarque qui utilise le récit de l’historien athénien Phylarchos, contemporain des événements, résume ainsi les mesures :

« Les dispositions essentielles (de la loi) comportaient la remise des dettes et un nouveau partage des terres. De la vallée de Pellène au mont Taygète, à Malée et à Sellasie, le sol serait divisé en quatre mille cinq cents lots; hors de ces limites, en quinze mille. Les lots de l’extérieur seraient attribués aux périèques en état de porter les armes, et ceux de l’intérieur aux Spartiates eux-mêmes, dont on compléterait le nombre par l’incorporation de ceux des périèques et des étrangers, qui, pourvus d’une éducation libérale et bien faits de leur personne, seraient à la fleur de l’âge » ( Vie d’Agis, 8).

Mais les adversaires d’Agis firent échouer la réforme. Quelques années plus tard, les projets d’Agis allaient être repris par Cléomène III, le fils de son adversaire, l’autre roi. Cléomène III avait épousé la veuve d’Agis, qui l’aurait peut-être influencé. Mais surtout il avait suivi à Sparte les cours qu’y avait donnés pendant quelque temps Sphéros, disciple de Zénon de Kition (fondateur du stoïcisme).

Cléomène fit décider la mise en commun de tous les biens et s’étant débarrassé de ses adversaires et des éphores, il mit aussitôt sa réforme en application. Les nouveaux citoyens reçurent une éducation destinée à en faire de réels Spartiates, à leur donner le goût du régime austère antique. Pour les masses appauvries du Péloponnèse, il s’agissait d’une révolution sociale qu’ils souhaitaient voir se répandre dans tout le pays. D’où la crainte des possédants et de leur principal défenseur, le stratège de la ligue achéenne, Aratos de Sicyone. Selon Plutarque :

« Il avait surtout en horreur, et c’était là son pire grief contre Cléomène, la suppression de la richesse et le relèvement des classes pauvres. Il se jeta donc avec toute l’Achaïe aux pieds des Macédoniens, adorant le diadème et la pourpre de leurs Rois, et se pliant aux ordres de leurs satrapes, pour ne pas paraître céder aux injonctions de Cléomène » (Vie d’Agis et Cléomène, 37).

L’intervention macédonienne mit fin à la tentative du roi de Sparte. Elle devait être reprise à nouveau quelques décennies plus tard par un usurpateur, Nabis, qui allait donner à son entreprise un tour beaucoup plus révolutionnaire, en associant aux périèques une partie des hilotes libérés et devenus des nouveaux citoyens, et en réussissant ainsi à tenir tête pendant dix ans non seulement aux Achéens, mais à leur puissant allié, le général romain Flamininus. Nabis agissait-il par simple ambition personnelle, ou par conviction révolutionnaire ? L’émancipation des esclaves était-elle une simple mesure de circonstances ou une question de principes ? Il est bien difficile de répondre à cette question. On peut évidemment remarquer que Nabis ne libéra pas tous les hilotes, le système communautaire spartiate supposant, nous l’avons vu, l’existence d’une classe asservie de producteurs agricoles.

4.5 Aristonicos de Pergame et Héliopolis[modifier | modifier le wikicode]

Sous le règne du roi Eumène II, le royaume de Pergame, détaché depuis peu de l’Empire séleucide, avait atteint son plus grand apogée, dû en grande partie à une politique d’alliance avec Rome. Eumène II avait eu pour successeur son frère Attale II, qui avait continué sa politique. Après la mort d’Attale II, le fils légitime d’Eumène, Attale III, avait succédé à son oncle. Pour des raisons sur lesquelles on n’a pas fini de discuter, Attale III a légué en mourant son royaume à Rome. Le fils illégitime d'Eumène II, Aristonicos, refusa alors d’accepter le testament de son demi-frère et prit les armes contre les Romains.

Or, pour résister, Aristonicos fit appel à tous les paysans pauvres des campagnes pergaméniennes, libéra les esclaves et créa pour ses partisans une cité nouvelle, qu’il appela Héliopolis, la cité du Soleil. L’appel aux esclaves, aux paysans appauvris, à tous les mécontents n’aurait pu être qu’un moyen d’utiliser, contre les Romains et leurs alliés de la « bourgeoisie » pergaménienne, un mouvement de mécontentement latent parmi les paysans asservis et les esclaves et qui aurait peut-être éclaté de toute façon.

Mais le nom d’Héliopolis suggère une référence à l'utopie de Iamboulos, même si cela reste incertain.

Par ailleurs il faut noter que le philosophe stoïcien Blossius vint se réfugier auprès d’Aristonicos après la répression de son ami Tibérius Gracchus.

5 Condition des femmes[modifier | modifier le wikicode]

La Grèce antique était une société patriarcale assez marquée. Il semble que la condition des femmes se soit dégradée sous le "Moyen-Âge hellénique" (-1200 à -800 av. JC) avant de s'adoucir.[9]

Il est courant de dire que les femmes étaient confinées au gynécée avec leurs servantes, occupées à la tenue du foyer : filer la laine, préparer et réparer les vêtements, veiller à l’état des grains et autres provisions du garde-manger et veiller aux soins des serviteurs malades.[10] Elles ne sortaient, toujours accompagnées d'une esclave, que pour faire un achat personnel, pour participer à des fêtes religieuses ou à l'occasion de cérémonies familiales (mariage, funérailles).

En réalité, ce n'est que « l'idéal » dans la bonne société athénienne du 5e siècle av JC, mais de nombreuses femmes du peuple travaillaient, ne serait-ce que parce que c'était une nécessité. Elles apportaient au ménage un complément de ressources en vendant leur surproduction agricole ou artisanale : olives, fruits et légumes, herbes[11]. Les auteurs comiques comme les orateurs attestent également de femmes vendeuses au détail d'huiles parfumées, de peignes, de petits bijoux ou encore de rubans. Elles manient donc de l'argent.

La colonisation grecque a reposé sur le mariage par rapt : les colons athéniens fondateurs de Milet tuent les hommes autochtones et s'emparent des femmes. Il a existé quelques figures de femmes puissantes comme Artémise, reine d'Halicarnasse, commandante de navires lors de la bataille de Salamine.

Les femmes n'avaient pas de statut juridique ni de droit politique et étaient sous la dépendance d'un maître, père, mari ou tuteur. Les jeunes filles n'étaient pas consultées sur le choix d'un époux ; c'était leur père qui choisissait. Leur premier devoir, en présence des hommes, était de se taire. La plupart du temps, elles n'assistaient pas aux repas des hommes, auxquels joueuses de flûte et courtisanes, des esclaves, étaient seules admises. Au 4e siècle av JC encore Aristote semble approuver pleinement ce vers de l'Ajax de Sophocle : « Femmes, le meilleur ornement de votre sexe, c'est le silence ». Quand Aristophane évoque le droit de vote des femmes[12], c'est pour l'aspect burlesque de l'idée...

Une stricte fidélité est exigée de l'épouse : son rôle est de donner naissance à des fils légitimes qui puissent hériter des biens paternels. Le mari surprenant sa femme en flagrant délit d'adultère est ainsi en droit de tuer le séducteur sur-le-champ. La femme adultère, elle, peut être renvoyée. Selon certains auteurs, l'époux bafoué serait même dans l'obligation de le faire sous peine de perdre ses droits civiques. En revanche, l'époux n'est pas soumis à ce type de restriction : il peut recourir aux services d'une hétaïre (prostituée) ou introduire dans le foyer conjugal une concubine (pallakế) — souvent une esclave, mais elle peut aussi être une fille de citoyen pauvre. Démosthène décrivait ainsi le mariage dans la société athénienne :

« Nous épousons la femme pour avoir des enfants légitimes et pour posséder une fidèle gardienne de notre foyer, nous entretenons des concubines pour notre service et notre usage quotidiens, mais nous avons des hétaïres pour les voluptés de l'amour. »

Toutefois certains auteurs comme Pierre Chantraine estiment qu'à la fin du 5e siècle av JC une "question féminine" était posée dans les milieux de philosophes, que des femmes brillantes comme Aspasie impressionnaient. Socrate aurait dit « la nature de la femme n'est nullement inférieure à celle de l'homme, sauf qu'elle manque de savoir et de force ». L'égalité des deux sexes fut développée par deux disciples de Socrate, Antisthène et Eschine de Sphettos. Chacun d'eux écrivit un dialogue titré Aspasie. Dans celui d'Eschine, Aspasie avance implicitement le fait que le mariage doit être fondé sur un choix.

Antisthène, fondateur de l'École Cynique, professait que « l'homme et la femme ont la même vertu ». Plus tard, le Cynique Cratès de Thèbes épousera la sœur du philosophe Métroclès, de la même École que lui : la belle, riche et noble Hipparchie se fit pauvre et philosophe comme Cratès, et tous deux allaient mendiant leurs repas de maison en maison. Ce fut le modèle des ménages de philosophes.

Platon, proclame dans la République (-315) que les filles devront recevoir, dans sa cité idéale, la même éducation, intellectuelle et physique, que les garçons, et il stipule que les gouvernants seront choisis parmi les femmes comme parmi les hommes. Mais il ne remet pas en cause la supériorité masculine, et pense que seule une relation entre hommes peut faire naître un vrai amour (érôs).

Dans la pièce Médée d'Euripide (-431), des femmes tiennent des propos féministes :

« Entre toutes les créatures vivantes, dit-elle, nous les femmes nous sommes les plus malheureuses... Les hommes prétendent que nous vivons à l'abri du péril dans nos maisons, tandis qu'eux, ils combattent, lance en main. Mensonges ! J'aimerais mieux, le bouclier au côté, prendre part à trois batailles, plutôt que d'enfanter une seule fois ! »

« Notre condition féminine, par un retour de l'opinion publique, acquerra renom et gloire. Voici venir l'heure du prestige pour le sexe féminin »

Cela semble coïncider avec une augmentation des représentations de nu féminin, alors qu'aux 6e et 5e siècle av JC c'est la musculature virile qui dominait.

Au 4e siècle av. JC, surtout après la mort d'Alexandre, l'égalité des époux sera reconnue dans des contrats de mariage, les femmes seront juridiquement émancipées[13], des filles seront admises dans les écoles primaires ou secondaires... Mais les femmes n'ont toujours aucun droit politique.

Au 2e siècle ap. JC, Plutarque a mis en avant dans un ses traités des exemples de femmes vertueuses, voulant montrer par là que les vertus sont universelles et non spécifiquement masculines.[14]

6 Postérité[modifier | modifier le wikicode]

Du fait des similarités dans le mode de production, et de la proximité culturelle, les luttes de classes dans la Rome antique peuvent souvent être rapprochées de celles de la Grèce antique.

7 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

- Jacques Droz, Histoire générale du socialisme, 1972

- ↑ Epoque orientalisante sur Wikipédia

- ↑ Alain Bresson, Mythe et contradiction : Analyse de la VIIe Olympique de Pindare, Presses Univ. Franche-Comté, (lire en ligne)

- ↑ Edouard Will, Historica graeco-hellenistica : choix d'écrits 1953-1993, De Boccard, , 893 p. (ISBN 978-2-7018-0113-1, lire en ligne)

- ↑ Henri Jeanmaire, Couroi et courètes : essai sur l'éducation spartiate et sur les rites d'adolescence dans l'Antiquité hellénique, Lille, Bibliothèque universitaire, 1939.

- ↑ P. LEVÊQUE et P. VIDAL-NAQUET, Clisthène l'Athénien, Paris, 1964.

- ↑ Aristote, Politique, 335 à 323 av. J.-C

- ↑ https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Lipari

- ↑ Espace et organisation politique en Grèce ancienne dans Mythe et pensée chez les Grecs, p. 178

- ↑ Robert Flacelière, Le féminisme dans l'ancienne Athènes, 1971

- ↑ Xénophon, Économique, 7.

- ↑ Aristophane fait de la mère d'Euripide une vendeuse de cerfeuil, tissus, etc

- ↑ Aristophane, L’assemblée des femmes

- ↑ Claude Vatin, Recherches sur le mariage et la condition de la femme mariée à l'époque hellénistique, de Boccard, 1969,

- ↑ Traité 17 (Conduites méritoires de femmes) des Œuvres morales