Différences entre les versions de « Féminisme »

m |

m |

||

| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||

Abolitionnisme vs réglementarisme, pénalisation des clients... | Abolitionnisme vs réglementarisme, pénalisation des clients... | ||

| + | |||

| + | === Solidarité de sexe ou de classe ? === | ||

| + | |||

| + | Assez spontanément, les féministes tendent à vouloir regrouper toutes les femmes pour se battre. Cependant, cela pose la question de l'interférence avec le [[mouvement ouvrier|mouvement ouvrier]]. Généralement, les marxistes tendent à appuyer sur l'[[lutte_de_classe|antagonisme de classe]], y compris au sein des femmes : | ||

| + | <blockquote> | ||

| + | « Entre la vue d'une femme de la grande bourgeoisie et celle d'une ouvrière du textile, il existe d'énormes différences que le fait d'appartenir au même sexe ne saurait masquer. » Clara Zetkin<br/>« La femme en lutte pour son émancipation est, pour le monde des travailleurs, une compagne de travail et de combat. » Clara Zetkin | ||

| + | </blockquote> | ||

| + | Trotsky le relevait également : | ||

| + | <blockquote> | ||

| + | « La condition de la mère de famille, communiste respectée, qui a une bonne, un téléphone pour passer ses commandes, une auto pour ses déplacements, etc., a peu de rapport avec celle de l'ouvrière qui court les boutiques, fait son dîner, ramène ses gosses du jardin d'enfants à la maison — quand il y a pour elle un jardin d'enfants. Aucune étiquette socialiste ne peut cacher ce contraste social, non moins grand que celui qui distingue en tout pays d'Occident la dame bourgeoise de la prolétaire. »<ref>Trotsky, [http://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp7.htm La Révolution trahie - Thermidor au foyer], 1936</ref> | ||

| + | </blockquote> | ||

| + | Certains courants sont néanmoins en faveur d'organisations larges sans délimitation de classe. | ||

== "Vagues du féminisme" == | == "Vagues du féminisme" == | ||

Version du 25 juillet 2014 à 00:38

Le féminisme est le mouvement politique de défense des femmes. Historiquement et toujours aujourd'hui, il est composé de plusieurs courants, qui s'opposent parfois. Les communistes révolutionnaires ont toujours affirmé soutenir la lutte pour l'émancipation des femmes, mais la question des rapports du mouvement ouvrier et socialiste avec les féminismes est un sujet controversé.

1 Constats du sexisme

- Violences : Que ce soit dans la sphère privée (dans la famille ou le ménage) ou du travail, les femmes sont davantage victimes de violences de la part des hommes. Cette violence peut être à tous les niveaux (insultes, intimidation, agressions physiques, agressions sexuelles, viols...). 35,6 % des femmes du monde à l’échelle mondiale subiront des violences sexuelles ou physiques dans leur vie, le plus souvent de la part de leur compagnon[1]. Même en cas d'agressions homophobes ou racistes, ce sont principalement à des femmes que s'en prennent les agresseurs (lesbiennes, femmes voilées...).

- Inégalités en droit : Dans de nombreux domaines et dans de nombreux pays, certains droits sont reconnus aux hommes mais pas aux femmes (droit de vote, droit au divorce...).

- Inégalités sociales : sur le marché du travail, les femmes sont généralement moins payées que les hommes, parce qu'elles y occupent souvent des postes moins qualifiés ou à temps partiel, mais des différences de salaires existent y compris pour un même poste. Le taux de chômage des femmes est en général supérieur à celui des hommes. Les patrons sont bien plus souvent des hommes que des femmes. Alors qu'elles sont majoritaires à l'entrée de l'Université, les étudiantes en ressortent plus rapidement, avec des diplômes moins "spécialisés" et moins reconnus sur le marché du travail. Concernant les retraites, la plupart des femmes ont des difficultés à cotiser jusqu'au bout du fait de leurs carrières plus irrégulières liées aux grossesses, aux temps partiels... Et même à temps de travail égal, les écarts de pensions entre homme et femmes sont en moyenne de 33% à cause des écarts de salaire.

- Division sexuelle du travail : Les femmes participent bien plus au travail domestique et au travail d'élevage et d'éducation des enfants que les hommes. Il y a bien plus de mères au foyer que de pères au foyer. Certains métiers sont majoritairement exercés par des hommes, d'autres majoritairement par des femmes. Dans les IUT, les étudiantes sont un peu plus de 50 % dans les filières du secteur tertiaire, pour à peine moins de 10 % dans l'informatique.

- Sexisme dans le langage

2 Historique de la condition des femmes

3 Principaux débats

3.1 Analyse du sexisme et de ses causes

Certains courants voient seulement dans la société un problème de sexisme considéré comme un ensemble de préjugés à faire reculer peu à peu par l'éducation ou la propagande.

Pour d'autres, l'oppression des femmes est davantage structurelle, on parle alors souvent de patriarcat, ou de système patriarcal. Parmi ce courant, de nombreuses divergences existent, selon la définition qui est donnée du patriarcat, de ses causes et de son origine historique. Pour les anticapitalistes se pose également la question de l'articulation du féminisme et de la lutte des classes, du patriarcat et du capitalisme (le renversement du capitalisme est une condition nécessaire/suffisante pour le renversement du patriarcat ?).

3.2 Différentialisme ou universalisme

Il existe une divergence sur la question de savoir si les femmes doivent se considérer/revendiquer comme différentes par nature (par "essence", d'où le terme généralement associé d'essentialisme) par rapport aux hommes ou non. Les courants réactionnaires utilisent en général l'essentialisme pour affirmer une subordination ("la femme est inférieure à l'homme, l'épouse doit obéissance au mari" etc.). Mais il existe également, dans le camp progressiste, des courants différentialistes qui revendiquent "l'égalité dans la différence".

3.3 Sexe et genre

Depuis plusieurs décennies, un courant de réflexion ("études de genre") a développé la notion de genre, qui permet de penser la différence entre sexe et genre :

- Le sexe est l'ensemble des caractéristiques naturelles (différences génétiques et morphologiques).

- Le genre est l'ensemble des caractères qui sont attribués socialement et reproduits (par l'éducation genrée notamment).

La frontière n'est cependant pas absolue. Des études ont par exemple mis l'accent sur des éléments d'influence sociale sur le sexe (par exemple les présupposés sur les besoins différents en alimentation et en sport selon les sexes influencent la morphologie). Dans le strict domaine naturel, il existe aussi des cas ne correspondant à aucun des deux sexes majoritaires (les intersexuel-les).

3.4 Le droit à disposer de son corps

Le corps des femmes ne leur a jamais entièrement appartenu dans l'histoire. La tolérance aux viols en est la manifestation la plus extrême. Mais bien d'autres contraintes existent : la limitation du droit de divorce, l'interdiction de l'avortement, voire de la contraception, le port du voile sous la contrainte...

PMA

GPA

3.5 Rapport avec les religions

Les luttes des femmes pour obtenir des droits égaux et pour conquérir une autonomie réelle, notamment à partir du 19ème siècle dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, ont souvent trouvé contre elles des courants chrétiens conservateurs[2]. La bataille pour la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État, a donc été d'une grande importance historiquement pour les féminismes. Ce combat reste d'actualité, notamment dans les pays où le clergé conserve un poids majeur, voire central pour certaines "théocraties". Mais même dans les pays occidentaux, la laïcité n'est pas totale (subventions publiques à des écoles privées) et parfois bafouée.

Mais à la fin du 20ème siècle, le contexte a profondément changé dans les pays occidentaux. Le christianisme y a beaucoup reculé, et les justifications chrétiennes les plus réactionnaires ne s'y affichent plus aussi ouvertement. Mais la présence d'un nombre significatif d'immigré-e-s de religions différentes a relancé des débats sur la laïcité. Dans un pays comme la France, ces débats se focalisent sur l'Islam et le port du voile, et traversent les courants féministes : faut-il y voir un signe d'oppression des femmes ?

De nombreux courants racistes ont alors trouvé une nouvelle façon d'enrober leur propagande : utiliser la laïcité et le féminisme pour stigmatiser les musulman-e-s (islamophobie). Par exemple, une partie du courant « républicain et laïc », Riposte laïque, a dérivé vers l’extrême droite en faisant une alliance avec le Bloc identitaire. Ils sont les coorganisateurs des « apéros saucisson-pinard » ou des Assises sur l’islamisation de l’Europe en décembre 2010. Une féministe « historique », Anne Zelinsky, est intervenue dans ces assises.

3.6 La question de la prostitution

Abolitionnisme vs réglementarisme, pénalisation des clients...

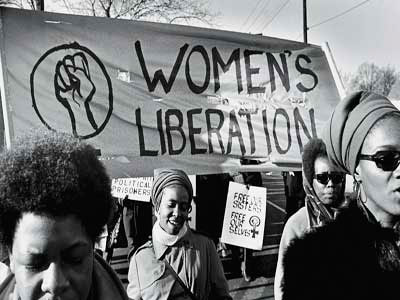

3.7 Solidarité de sexe ou de classe ?

Assez spontanément, les féministes tendent à vouloir regrouper toutes les femmes pour se battre. Cependant, cela pose la question de l'interférence avec le mouvement ouvrier. Généralement, les marxistes tendent à appuyer sur l'antagonisme de classe, y compris au sein des femmes :

« Entre la vue d'une femme de la grande bourgeoisie et celle d'une ouvrière du textile, il existe d'énormes différences que le fait d'appartenir au même sexe ne saurait masquer. » Clara Zetkin

« La femme en lutte pour son émancipation est, pour le monde des travailleurs, une compagne de travail et de combat. » Clara Zetkin

Trotsky le relevait également :

« La condition de la mère de famille, communiste respectée, qui a une bonne, un téléphone pour passer ses commandes, une auto pour ses déplacements, etc., a peu de rapport avec celle de l'ouvrière qui court les boutiques, fait son dîner, ramène ses gosses du jardin d'enfants à la maison — quand il y a pour elle un jardin d'enfants. Aucune étiquette socialiste ne peut cacher ce contraste social, non moins grand que celui qui distingue en tout pays d'Occident la dame bourgeoise de la prolétaire. »[3]

Certains courants sont néanmoins en faveur d'organisations larges sans délimitation de classe.

4 "Vagues du féminisme"

Une périodisation courante de l'historique du féminisme parle des "trois vagues du féminisme". Cette présentation est très critiquable dans la mesure où elle masque le fait qu'à chaque époque il a existé des courants différents. Elle permet cependant de faire ressortir les idéologies qui ont connu le plus de progression ou qui ont émergé, et ainsi de traduire éventuellement une correspondance de ces idéologies avec des changements structurels.

4.1 Première vague

Lutte pour des droits égaux dans le cadre du système.

4.2 Deuxième vague

Lutte pour le renversement du patriarcat, conçu comme un système ou comme une composante d'un système incluant le capitalisme.

4.3 Troisième vague

Prise en compte des intersections avec les questions de classe, de "race", d'orientation sexuelle...

5 Courants du féminisme

5.1 "Féminisme bourgeois"

5.2 "Féminisme social"

5.3 "Féminisme matérialiste radical"

Le Féminisme radical affirme que la société et son fonctionnement (lois, religion, politique, art…) sont majoritairement issus des hommes, et sont imprégnés d'un caractère patriarcal. La domination patriarcale constitue un problème en soi qui doit être traité de façon autonome et non, comme le pensaient les marxistes, en tant que conséquence de la domination capitaliste.

Christine Delphy

5.4 "Féminisme lutte de classe" ou "marxiste"

6 Notes et sources

- ↑ Rapport 2013 de l’OMS sur les violences faites aux femmes

- ↑ Voir notamment l'exposé du Cercle Léon Trotsky Les religions et les femmes.

- ↑ Trotsky, La Révolution trahie - Thermidor au foyer, 1936