Politiciens

Les politiciens du système actuel sont pour la plupart des bourgeois, gérant l'État capitaliste de façon à perpétuer l'exploitation. On parle souvent dans les médias de "classe politique", mais il s'agit plutôt d'une caste, partie intégrante de la classe bourgeoise.

1 Carriérisme hypocrite[modifier | modifier le wikicode]

La plupart des politiciens n'ont pas de convictions très solides, et font passer leur carrière bien avant leur cohérence. Il n'est pas rare qu'on les voie ainsi dire ou faire le contraire de ce qu'ils disaient la veille, lorsque le vent a tourné.

Par exemple :

- Jean Le Pen a changé son prénom en Jean-Marie Le Pen en 1956 pour draguer l'électorat catholique.[1]

- Jacques Chirac cautionnait une alliance de la droite avec le Front national en 1983[2], et se présentait comme rempart face à Le Pen en 2002...

- Jean-Marie Le Pen s'est allié à de nombreuses reprises avec la droite (comme à Dreux en 1983), puis n'a pas hésité à se présenter comme un opposant au « système UMPS », c'est-à-dire à se prétendre aussi opposé au PS qu'à l'UMP (successeur du RPR). Marine Le Pen reprend sensiblement la même rhétorique, alors que son parti s'allie aussi avec la droite (Ciotti en 2024) et vote régulièrement avec les macronistes.[3]

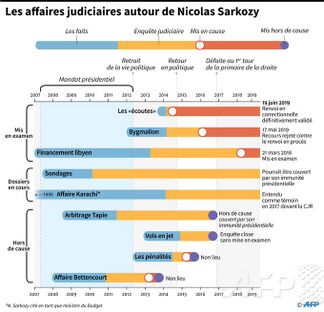

- Nicolas Sarkozy combattait le PACS en 1998, et se vantait en 2007 de le défendre.

- Aurore Bergé twittait en 2012 « je suis contre le mariage et l'adoption par les couples homos », et puis en 2024 : « il y a 11 ans, la France disait Oui à l'Amour, oui à l'Égalité. Je suis fière d'avoir été de ceux qui avaient marché pour le #mariagepourtous ! »

- Macron envisage la fin des 35h pour les jeunes en novembre 2016[4], avant d'affirmer un mois plus tard que le temps de travail « doit rester à 35 heures ».[5]

- Dans son livre Révolution, Macron n'hésite pas à parler « d'aspects positifs de la colonisation » (pour plaire à la droite) tout en disant que c'était un crime contre l'humanité (pour rassurer la gauche).

- Bruno Le Maire disait en février 2017 que Macron était « un homme sans projet, sans conviction »[6], avant de devenir ministre sous Macron en mai 2017.

- Macron disait en 2017 que « le parti du Front national n'est pas un parti comme les autres » et appelait au front républicain[7]. Pourtant en 2024, il dissout l'assemblée en risquant délibérant de porter le RN au gouvernement, et lors des législatives son parti Renaissance ne fait que très mollement le front républicain, puis Macron nomme premier ministre Michel Barnier, qui met en place un gouvernement appuyé sur le soutien tacite du RN.

- Rachida Dati disait « En Marche, c’est des traîtres » en 2021, avant de devenir ministre sous Macron en janvier 2024.[8]

- Eric Ciotti, président du parti Les Républicains, appelle le 11 juin 2024 à faire alliance avec le Rassemblement national[9]. C'est une digue de plus de la droite française qui saute. Le même Ciotti disait en 2021 qu'il ne « voterait jamais Marine Le Pen » ajoutant que le RN était « historiquement l'adversaire voire l'ennemi de la famille gaulliste » et « je suis parfaitement clair avec mes convictions ».[10]

2 Politiciens et administration[modifier | modifier le wikicode]

L'émergence de démocraties libérales a fait apparaître une nouvelle question : lors d'une alternance politique, le nouveau gouvernement peut-il et doit-il remplacer toute l'administration ?

Une des réponses a été l'adoption du spoils system (système des dépouilles), en particulier aux États-Unis. Cela consistait pour le président vainqueur à remplacer la quasi-totalité des membres de l’administration fédérale. Mais ce système a eu tendance à être abandonné progressivement, favorisant la corruption. Les États capitalistes modernes ont besoin de stabilité, notamment pour gérer d'une façon un minimum impartiale (entre capitalistes) les innombrables conflits d'intérêt que suscite la concurrence, et tout cela engendre une bureaucratie relativement autonome.

3 Usure du pouvoir[modifier | modifier le wikicode]

Un phénomène habituel touchant les politiciens sous le capitalisme est « l'état de grâce »[11][12] initial suivi de « l'usure du pouvoir »[13], que certains essaient même de modéliser[14]. Cela a tendance à s'observer pour tout dirigeant, même s'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais cela s'observe de façon plus spectaculaire (parce que sur des temps plus rapprochés) dans les démocraties bourgeoises avec leurs alternances régulières.

Au lendemain d'une campagne électorale réussie, sous l'effet de la communication plus ou moins démagogique, la cote de popularité du nouvel élu est élevée. Plus ou moins rapidement au cours de son mandat, elle se dégrade.

Les raisons structurelles sont que malgré les promesses, il est difficile pour un gouvernement bourgeois de contenter toutes les classes, et qu'il se retrouve généralement à prendre des mesures pro-capitalistes aux conséquences impopulaires. Il s'ajoute potentiellement des scandales politico-financiers ou autres affaires de corruption, fréquents pour des politiciens bourgeois. L'effet du charisme du politicien fonctionne alors de moins en moins, et laisse place à la détestation. Ce qui est appelé l'usure du pouvoir.

Des circonstances exceptionnelles peuvent contrebalancer l'usure du pouvoir, comme une croissance élevée au cours du mandat, un charisme particulier... Mais la tendance à l'usure du pouvoir est assez générale, et tend même à se renforcer à mesure qu'une situation de stagnation économique et tous les éléments de crise sociale se prolongent. Il devient moins fréquent que les présidents fassent deux mandats consécutifs[15], les partis de gouvernement s'affaiblissent (PS et LR au profit de Macron et Le Pen...).

4 Critique marxiste[modifier | modifier le wikicode]

4.1 Milieux bourgeois[modifier | modifier le wikicode]

Les politiciens sont très majoritairement issus de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie. Même lorsque les élections sont parfaitement libres, il y a tout un ensemble de phénomènes sociaux qui maintiennent cette sous-représentation des travailleur·ses, qui sont pourtant de loin les plus nombreux·ses.

4.2 Corruption[modifier | modifier le wikicode]

Les politiciens sont souvent corrompus. Les raisons sont systémiques sous le capitalisme :

- Avant tout, leur rôle à la tête de l'État est de représenter un compromis entre les nombreux intérêts contradictoires des différents secteurs de la bourgeoisie ; or, ces différents secteurs cherchent à influer sur les politiciens pour faire peser les décisions dans leur sens. Cela passe par toute une série de moyens, qui vont du lobbying le plus discret jusqu'à la corruption la plus scandaleuse.

- Par ailleurs, leur proximité avec les leviers du pouvoir et les caisses de l'État leur donnent souvent la tentation de détourner de l'argent dans leur propre intérêt, ou dans le but de distribuer cet argent à des proches (népotisme) ou à des électeurs potentiels dans une logique clientéliste.

Même si la plupart de leurs actes scandaleux (illégaux ou non) sont probablement inconnus, régulièrement, des politiciens se font dénoncer par des lanceurs d'alerte (journalistes, fonctionnaires...) et finissent, dans les pays où il y a un minimum de contre pouvoirs, devant les tribunaux.

Les fraudes les plus courantes sont le favoritisme dans l'attribution de marchés publics, de logements sociaux...[16]

En 2023, en France, on comptait parmi les 8 derniers ministres de la Justice 6 condamnés ou en cours de jugement pour des atteintes à la probité (détournement de fonds publics, corruption passive ou encore prise illégale d'intérêts...). [17]

Toutes ces affaires contribuent à donner une image globalement très négative des politiciens dans le grand public, et en particulier parmi les classes populaires, qui sont les plus éloignées de ce milieu social (les cadres ou autres milieux intermédiaires ont parfois une certaine tendance à s'identifier et à « comprendre » les politiciens).

4.3 Pour une démocratie réelle[modifier | modifier le wikicode]

Pour les marxistes, l'objectif à atteindre est celui d'une société sans classe, dans laquelle il n'y a plus de division sociale entre les politiciens et les prolétaires gouvernés, et où les racines de la corruption ont été arrachées puisque les grandes richesses (et surtout les moyens de les produire) sont sous contrôle collectif. C'est la condition pour une démocratie réelle.

Bien évidemment, l'héritage des divisions sociales en classes ne disparaît pas instantanément au cours d'un grand soir. C'est pourquoi une série de mesures transitoires doivent être prises lors d'une révolution socialiste pour amorcer ce mouvement vers le socialisme et le rendre irréversiblement démocratique. Il s'agit notamment de :

- la mise en place de cadres décisionnels aux niveaux les plus élémentaires (entreprise, université, quartier...) permettant à chacun·e de s'habituer à prendre part à la vie politique (de type « conseils ouvriers », etc.) ;

- la réduction nette du temps de travail pour permettre à chacun·e de participer à ces cadres décisionnels ;

- la limitation de la délégation des pouvoirs et la mise en place d'une révocabilité des élu·es.

4.4 Exemples progressistes[modifier | modifier le wikicode]

Pendant longtemps, les députés du PCF reversaient au parti leurs indemnités parlementaires, se limitant à un revenu du niveau de celui d'un ouvrier qualifié. Aujourd'hui la pratique a beaucoup diminué, mais par exemple le député LFI Damien Maudet, qui se déclare opposé à la professionnalisation de la vie politique[18][19], reverse la moitié de son indemnité parlementaire à des associations.

5 Critiques idéalistes de gauche[modifier | modifier le wikicode]

Il existe une forte tendance, dans certains courants de gauche non basés sur une analyse matérialiste de la société, à diriger l'essentiel de leurs critiques sur les politiciens plutôt que sur la classe capitaliste.

Le plus souvent, il s'agit de critiques qui voient les problèmes comme venant essentiellement d'une idéologie erronée (voire « mauvaise / égoïste ») parmi ceux qui gouvernent. Il suffirait donc de remplacer ces politiciens par des politiciens plus intelligents, (ou plus altruiste), pour voir aussitôt des progrès sociaux majeurs. On peut penser notamment à l'idée selon laquelle l'austérité serait simplement une idée absurde que les politiciens refuseraient d'abandonner, alors que s'ils adoptaient une politique de relance keynésienne, la croissance serait aussitôt relancée, ce qui serait une situation « gagnant-gagnant » pour patrons et salariés.

6 Critiques réactionnaires[modifier | modifier le wikicode]

Il existe cependant un ensemble de façons de dénoncer « les politiciens » qui est réactionnaire en puissance.

La petite-bourgeoisie peut facilement être réceptive à des discours populistes qui la présentent (sans la nommer) comme les "honnêtes gens" face à des "profiteurs", renvoyant souvent dos-à-dos "ceux d'en haut" (politiciens et capitalistes corrompus...) et "ceux d'en bas" (chômeurs, "assistés", immigrés...). Les politiciens peuvent alors être dénoncés en bloc comme « tous pourris », mais paradoxalement sans dénonciation du système capitaliste qui créée cette corruption.

La critique des politiciens peut aussi être faite sous l'angle de l'inefficacité et de l'incompétence, souvent en lien avec une critique de la démocratie parlementaire qui serait inefficace. Les partisans de régimes autoritaires peuvent alors s’engouffrer dans cette brèche.

Dans tous ces cas, il y a souvent une personnalisation un problème systémique, et de présenter les problèmes sociaux comme provenant de « mauvais leaders ».

Ce sont ces tendances qui poussées jusqu'au bout par une grave crise peuvent pousser la petite-bourgeoisie à s'enrôler dans des bandes fascistes.

7 Notes[modifier | modifier le wikicode]

- ↑ Christiane Chombeau, Le Pen fille & père, Éditions du Panama, 2007, p. 16.

- ↑ Hugo Romani, « Le pacte entre Éric Ciotti et le RN, la fin de quarante ans de tradition politique à droite », sur Slate.fr, (consulté le 4 juillet 2024)

- ↑ Hugo Romani, « Le pacte entre Éric Ciotti et le RN, la fin de quarante ans de tradition politique à droite », sur Slate.fr, (consulté le 4 juillet 2024)

- ↑ Le Progrès, Emmanuel Macron prône la fin des 35 heures… pour les jeunes, 11 nov. 2016

- ↑ Le Monde, Macron, l’amorce d’un virage à gauche, 16 décembre 2016

- ↑ Europe 1, Le Maire : "Macron est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction", février 2017

- ↑ Emmanuel Macron en meeting à Châtellerault : "Le parti du FN n’est pas un parti comme les autres", 28 avril 2027, sur lemonde.fr

- ↑ L'Alsace, « En Marche, c’est des traîtres » : quand Rachida Dati dézinguait Macron et son parti, janv. 2024

- ↑ France Bleu, Législatives 2024 : Éric Ciotti passe une alliance avec le RN, de nombreux cadres LR réclament sa démission, 11 juin 2024

- ↑ BFMTV, Législatives: quand Éric Ciotti assurait en 2021 qu'il ne "voterait jamais pour Marine Le Pen", 11 juin 2024

- ↑ Pierre Bocev, Angela Merkel fête cent jours d'état de grâce, Le Figaro, 2007

- ↑ Le Monde, Etat de grâce pour Nicolas Sarkozy et François Fillon, 2007

- ↑ France 24, François Hollande est-il confronté à l’usure du pouvoir ?, 2016

- ↑ Jean-Louis Monino, Un modèle d’usure du pouvoir : l’approche endogène et exogène par l’information, Janvier 2016

- ↑ Youness Bousenna, La politique broyée par l’accélération du temps, Philitt, Décembre 2016

- ↑ Liste non exhaustive de responsables PS/UMP/LR/FN/RN mis en examen ou condamnés, Blog de Jean-Marc B. sur Mediapart

- ↑ Éric Dupond-Moretti, François Bayrou, Jean-Jacques Urvoas, Michel Mercier, Michèle Alliot-Marie Rachida Dati. Plus de détails sur le compte Brèves de presse sur Twitter

- ↑ « Assemblée nationale : Damien Maudet, un proche de François Ruffin, rejoint l’Hémicycle », Le Monde.fr, (lire en ligne)

- ↑ T.R.C., « Le député Damien Maudet a reversé 20.000€ de salaire à des associations depuis le début de son mandat », RMC, (lire en ligne)