Métaux précieux

Les métaux précieux sont des métaux rares auxquels les sociétés humaines ont conféré la propriété de symbole de richesse, voire de support de la monnaie.

En particulier, l'or et l'argent ont beaucoup été utilisés pour fixer la valeur de la monnaie (étalon-or...).

1 Valeurs relatives[modifier | modifier le wikicode]

1.1 Généralités[modifier | modifier le wikicode]

L'importance que l'humanité a donné aux métaux précieux est due en partie à leurs propriétés physiques (stabilité, brillance, malléabilité...) et à leur rareté, mais aussi aux changements sociaux (technique, économie...).

Avec nos connaissances actuelles, on peut évaluer la rareté des métaux précieux à l'échelle de la Terre en ppm (parties par millions) :

En comparaison, le fer est à plus de 60 000 ppm.

Cependant, dans les sociétés précapitalistes, beaucoup moins mondialisées, un métal précieux pouvait être abondant localement et ainsi avoir une valeur bien différente. L'or a même été moins cher que l'argent en Arabie au Ier siècle avant JC. Les exemples des sections suivantes permettent de combattre le fétichisme selon lequel la valeur des métaux précieux serait intrinsèque.

Avec le développement du capitalisme chez les Européens, ces derniers ont eu tendance à faire de l'or et de l'argent la base de la valeur de la monnaie. Le commerce de ces métaux précieux s'est mondialisé, même si les États ont pris des mesures pour essayer d'en retenir le maximum dans leurs frontières (bullionisme). La production minière de ces métaux précieux a eu tendance à se généraliser également.

Sous l'effet de l'industrialisation, le temps de travail socialement nécessaire pour l'extraction est devenu davantage déterminant dans la valeur des métaux précieux, et donc la rareté (objective) est devenue plus déterminante. Mais cela n'est pas un absolu : le platine n'est pas plus rare que l'or (contrairement à certaines idées reçues), mais sa production est moins développée, donc son prix dépasser celui de l'or. Les métaux précieux ont aussi des utilisations dans l'industrie, qui peuvent avoir un impact sur la demande.[1][2] Il y a par ailleurs de nombreux phénomènes subjectifs des phénomènes de spéculation et d'utilisation comme valeur-refuge, créant beaucoup de volatilité des prix. Les métaux précieux ne sont donc pas des marchandises tout à fait comme les autres.

1.2 Exemples[modifier | modifier le wikicode]

1.2.1 Or[modifier | modifier le wikicode]

L'or s'est sans doute fait remarqué très tôt pour son éclat, d'autant plus qu'il présente une relative facilité à être retravaillé : pièces, bijoux, orfèvrerie... C'est aussi un des métaux les plus stables : il ne s'oxyde pas. Cette "valeur" constamment ostensible est une des premières conditions pour qu'il ait pu devenir une richesse.

L'or est présent dans des mines (filons), mais il a la particularité de pouvoir se retrouver, après érosion, dans des lits de rivières, tout en restant sous forme pure (pépites). Par conséquent, il a pu être récupéré par tamisage assez tôt dans l'histoire, sans technique avancée, contrairement aux autres métaux.

« Donc, en tant que masse métallique, originale par sa couleur jaune, il attire l'attention de l'homme le plus primitif, alors que les autres substances qu'il rencontre sur son chemin ne présentent aucune particularité susceptible de capter sa faculté d'observation à peine éveillée. [...] Les fortes chaleurs d'été, en asséchant le lit des fleuves ou des torrents d'hiver en firent des chemins utilisés par le nomade dans ses voyages ; c'est en ces lieux que l'on peut imaginer la découverte de l'or aux temps les plus anciens. »[3]

Aux premiers temps de l'humanité, l'or a principalement été originaire d'Égypte et d'Asie. On peut ensuite citer les exemples des ruées vers l'or en Australie et en Californie, où on l'a trouvé à même le sol pendant un temps.

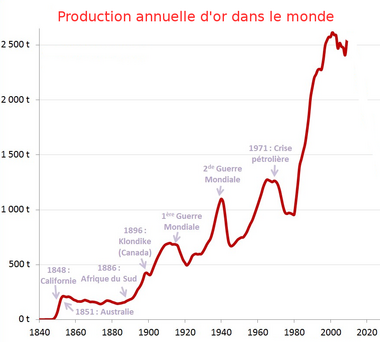

Vers la fin du 19e siècle, il y a une explosion de la production d'or dans le monde, par des découvertes importantes (ruée vers l'or en Amérique, en Australie...), puis surtout par le développement des mines (Afrique du Sud...). Aujourd'hui l'or provient quasi exclusivement des mines.

1.2.2 Argent[modifier | modifier le wikicode]

L'argent a aussi beaucoup servi de monnaie dans l'histoire de l'humanité, notamment parce qu'il a des caractéristiques similaires à l'or. En revanche, « il exige, pour son extraction, des machines et des travaux compliqués. [...] L'emploi de l'argent dénote à lui seul un état social assez avancé. »[3]

Dans les premières sociétés, l'argent avait une valeur relativement élevée par rapport à l'or. Strabon (60 avant JC - 20 après JC) rapporte même un cas extrême : « chez les Arabes voisins des Sabéens, 2 livres d'or s'échangent contre une livre d'argent ». La raison principale était que l'or se trouvait abondamment et facilement par lavage dans les rivières, tandis que l'argent devait être extrait dans des mines.

| Ratio or / argent | Lieu | Époque | Source |

| 7/1 | Bactriane, désert de Gobi, Himalaya | 15e - 16e siècle avant J.C | Dureau de la Malle |

| 7/1 | Chine, Japon | jusqu'au début du 19e siècle | |

| 2,5/1 | Inde | 1300 et 600 avant J.C | Livre de la Loi de Manou |

Mais l'épuisement de l'or des rivières, facilement accessible, est une tendance de fond tendant à renchérir l'or, même si elle fut régulièrement contrebalancée, notamment par les ruées vers l'or en Australie et en Californie. Mais parallèlement, les techniques minières mettaient à égalité, sur le plan du travail social nécessaire, l'extraction de l'or et de l'argent en filons.

« [À partir du 4e siècle avant J.C] les sables aurifères s'épuisèrent ; le prix des esclaves et de la main d’œuvre augmenta ; la mécanique ayant fait d'immenses progrès depuis Euclide jusqu'à Archimède, on put exploiter avec profit les riches filons des mines de l'Asie, de la Thrace et de l'Espagne, et l'argent étant 52 fois plus présent que l'or, le rapport de valeur entre les deux métaux dut changer [...] On se met à exploiter des mines d'argent, c'est alors seulement que joue le fait que l'argent existe en plus grandes quantités que l'or sur la terre. »[3]

Les Carthaginois et leur exploitations en Espagne semblent avoir été le principal acteur de cette révolution monétaire.

| Ratio or / argent | Lieu | Époque | Source |

| 10/1 | Grèce | 4e siècle avant J.C | William Jacob[4] |

| 12/1 | Empire Romain | Ier siècle avant J.C | |

| 14,4/1 | Empire Romain | 3e siècle | |

| 18/1 | Empire Romain | 422 après J.C | William Jacob |

Avec le Moyen-Âge, l'extraction minière s'arrête, et la circulation monétaire est très ralentie. C'est surtout l'argent qui en pâti et devient plus rare. Le ratio baisse à nouveau à la valeur du 4e siècle avant JC. En France, argent devient synonyme de « monnaie à base d'argent », puis de monnaie en général.[5]

Avec la découverte de l'argent de l'Amérique, il va augmenter à nouveau.

| Ratio or / argent | Lieu | Époque | Source |

| 10/1 | Europe | 15e siècle | Von Gülich |

| 14/1 | Europe | 18e siècle | Von Gülich |

| 15/1 | Europe | 1840 | |

| 52/1 | Monde | 19e siècle | EMPD |

Le Japon, à la suite de l'ouverture du pays dans les années 1850, perd une bonne partie de son stock d'or du fait du taux de change or-argent inférieur à celui pratiqué en Europe (1 pour 6 au Japon, 1 pour 15 en Europe).[6]

Avec l'industrialisation, ce ratio est devenu vraiment déterminé par la rareté de l'or par rapport à l'argent (qui engendre plus de temps de prospective principalement).

1.2.3 Platine[modifier | modifier le wikicode]

Le platine est bien plus rare que l'argent (rareté comparable à l'or), mais il a longtemps été moins connu et donc moins convoité.

Par exemple, il était connu des peuples natifs d'Amérique, mais lorsque les Espagnols le découvrent, ils le déconsidèrent et le nommèrent "petit argent" (platina). Au 19e siècle encore, le platine était utilisé par des escrocs pour contrefaire l'argent.

En période de croissance, le prix du platine a tendance à monter, parce qu'il est plus demandé dans l'industrie. Avant la crise de 2008, il valait deux fois plus que l'or. Depuis la crise, la tendance s'est inversée, notamment parce que l'or est davantage considéré comme une valeur-refuge.[1][2]

1.2.4 Zinc[modifier | modifier le wikicode]

Dans l'Empire ottoman, sous Soliman le Magnifique, les orfèvres s'appliquaient à incruster de rubis et d'émeraudes des théières en zinc. Ce métal terne était alors quasiment inconnu et passait donc pour très rare.

1.2.5 Fer[modifier | modifier le wikicode]

Selon Strabon (58 avant J.C - 25 après J.C), chez les Arabes l'or était si abondamment disponible, que dix livres d'or s’échangeaient contre une livre de fer.

2 Métaux précieux et monnaie[modifier | modifier le wikicode]

2.1 Illusion du bullionisme[modifier | modifier le wikicode]

L'Espagne des conquistadores a développé la croyance dans l'idée qu'elle serait d'autant plus riche qu'elle mettrait la main sur plus d'or (bullionisme, première forme de mercantilisme). Or, si elle a dans un premier temps eu beaucoup d'or que les autres puissances européennes, cela ne l'a pas rendu puissante sur le long terme. Au contraire, elle a connu une fuite progressive de son or vers les autres puissances, qui ont connu un développement capitaliste.

Si un individu découvre de l'or dans une rivière, il s'enrichit, parce que la quantité est négligeable et n'a pas d'effet macroéconomique. En revanche, si un pays met la main sur de fortes réserves d'or, comme ça a été le cas de l'Espagne an Amérique du Sud, cela provoque une dépréciation de l'or, c'est à dire une inflation des autres prix.

« Lorsque l'or n'est pas issu de la circulation mais est trouvé tout achevé, le pays s'appauvrit - comme c'est le cas de l'Espagne; en revanche les nations qui développent les sources de la richesse pour l'enlever aux Espagnols s'enrichissent réellement. »[3]

2.2 Étalon-or et étalon-argent[modifier | modifier le wikicode]

Les premiers États à battre monnaie l'ont fait directement dans des métaux : or, argent, bronze, cuivre... La valeur de la monnaie (valeur faciale) était vue comme égale à la valeur de la matière qui la constituait (métallisme). En réalité elles ont toujours été distinctes, mais par décision politique, on alignait la valeur faciale sur la valeur des métaux.

Cela reliait les variations des prix en général et les variations des métaux. Dans les Grundrisse, Marx cite Nassau William Senior à propos de la détermination du prix de l'or et de l'argent :

« Dans les pays miniers, tous les prix dépendent en fin de compte du coût de production des métaux précieux. [...] La valeur en or ou en argent de toutes les marchandises non soumises à un monopole dépend, dans un pays qui ne possède pas de mines, de l'or et de l'argent qu'on peut obtenir en exportant le produit d'une quantité déterminée de travail »[3]

En Europe, depuis l'Antiquité, la monnaie a été principalement dominée par l'or et l'argent. Leur rareté a souvent poussé les États à les faire cohabiter (bimétallisme). Régulièrement, des États ont fait des économies en utilisant des pièces de moindre valeur (diminution des teneurs en métaux précieux...), mais continuaient officiellement à fonder la valeur de la monnaie sur la valeur de son support (souvent fétichisée comme intrinsèque).

Le développement du commerce a augmenté les besoins en monnaie, et a créé une tendance à l'adoption de monnaie fiduciaire(billets, pièces en métaux courants... ) : jiaozi au 9e siècle en Chine, développement bancaire au Nord de l'Europe au 18e siècle, et notamment dans la Grande-Bretagne proto-capitaliste...

Mais cette tendance a fait face à beaucoup de difficultés (échec du système de Law en 1717 en France, puis des assignats...). D'une part parce que le fétichisme des métaux précieux est puissant, et parce qu'en cas d'aléa minant la confiance dans une monnaie nationale, les métaux précieux sont recherchés comme valeur refuge. Par conséquent les États se sont engagés à garantir la convertibilité de leur monnaie en métaux précieux.

Cependant l'essor du capitalisme commercial international a fait apparaître plus nettement certaines lois économiques propres au marché, et leur pression sur les États. Par exemple, « la mauvaise monnaie chasse la bonne », ce qui est entré en contradiction avec le bimétallisme. En effet, si des pièces d'argent cohabitent avec des pièces d'or, mais que l'argent perd beaucoup de valeur face à l'or, les utilisateurs tendent à préférer accumuler les pièces d'or, et seules les pièces d'argent circulent.

Or, au 19e siècle, le développement des mines d'argent a fait diminuer la valeur de l'argent, encourageant les États à passer à l'étalon-or, d'autant plus que la production d'or avait suffisamment augmenté pour se limiter à un monométallisme or. Cela commence par les États européens à partir de 1870. Aux États-unis, la question divise beaucoup[7], mais l'étalon-or est adopté en 1900. Les États capitalistes s'entendent alors progressivement pour mettre en place un système d'étalon-or international (Gold standard).[8]

Mais les crises du capitalisme rendent difficile le maintient de l'étalon-or. Pendant la guerre de 1914-1918, les États se mettent massivement à émettre de la monnaie non convertible. L'étalon-or fait un retour après la guerre, mais disparaît à nouveau pendant la Grande dépression des années 1930.

Après la Seconde guerre mondiale, les accords de Bretton-Woods de 1944 recréent un système financier international, centré autour des États-Unis, désormais hégémoniques au sein du bloc de l'Ouest. Les différentes monnaies sont indexées sur le dollar, qui est lui-même convertible en or. (Keynes proposait en vain un système de monnaie dédiée aux échanges internationaux, le Bancor). C'est donc un système plus indirect de convertibilité en or (étalon change-or, ou Gold Exchange Standard).

Ce système vole en éclats en 1971 quand les États-Unis décident de mettre fin à la convertibilité du dollar en or[9]. A partir de ce moment, les principaux pays capitalistes ont basculé vers des taux de change flottants.

Aujourd'hui, il y a globalement un consensus parmi les économistes pour considérer l'étalon-or et les étalons métalliques en général comme une pratique dépassée.[10]

Les économistes keynésiens ont tendance à critiquer l'étalon-or, en tant que frein qui empêche l'État de décider d'investir massivement pour relancer[V 1][V 2]. Keynes a qualifié l'étalon-or de « relique barbare ».

3 Production[modifier | modifier le wikicode]

3.1 Production d'or[modifier | modifier le wikicode]

Avant l'ère industrielle, il est difficile de quantifier la production d'or, et même peu intéressant car cette "production" n'avait rien de systématique, donc était soumise à des variations plus chaotiques.

En revanche depuis l'industrialisation de l'extraction de l'or (qui a marginalisé la fouille ou le lavage), la valeur de l'or est fortement liée au temps de travail social nécessaire pour en extraire une quantité donnée.

« Le lavage et la fouille n'exigent pas un grand développement des forces productives : la nature accomplit la plus grande partie du travail. [...] L'extraction de l'or dans les mines proprement dites est, comme toute recherche minière, un art qui nécessite l'emploi de capitaux et d'un travail qualifié que l'on ne peut acquérir que grâce à des années d'expériences. »[3]

Les réserves d'or connues représentent environ 40% du total de l'or déjà extrait, soit environ 50 000 tonnes. L'Afrique du sud aurait à elle seule près de la moitié de ces réserves.

La production moderne d'or est remarquablement corrélée à l'évolution globale du capitalisme.

3.2 Autres[modifier | modifier le wikicode]

4 Notes et sources[modifier | modifier le wikicode]

Vidéos

- ↑ Des économistes et des Hommes, #18. Change fixe, change flexible et bancor, 25 juin 2020

- ↑ Heu?reka, II - L'Étalon-or c'est vraiment nul : démonstration, 28 déc. 2023

Textes

- ↑ 1,0 et 1,1 Minéral Info, Le platine moins cher que l'or, malgré des fondamentaux solide, 23 juin 2015

- ↑ 2,0 et 2,1 L'Or et l'Argent, Top 10 des métaux précieux les plus chers en 2024

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 et 3,5 Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 ("Grundrisse"), Chapitre de l'argent

- ↑ William Jacob, Recherches historiques sur la production et la consommation des métaux précieux, 1831

- ↑ Étymologie de Argent sur le CNRTL

- ↑ Hiroyuki Ninomiya, Le Japon pré-moderne : 1573 - 1867, Paris, CNRS Éditions, coll. « Réseau Asie », 2017 (1re éd. 1990), chap. 7, p. 217.

- ↑ Contre le Parti républicain (qui est pour l'étalon-or), se dressent le Parti démocrate mais aussi le People's Party et le Greenback Party.

- ↑ Par exemple dans le cadre de l'Union monétaire latine.

- ↑ Ce qui sera acté lors des accords de la Jamaïque en 1976.

- ↑ Why Did the U.S. Abandon the Gold Standard?, Mental Floss, 5 octobre 2012