Conseil national de la résistance

Le Conseil national de la Résistance (CNR) était une organisation qui coordonnait les différents mouvements de la Résistance intérieure française pendant la Seconde Guerre mondiale, presque toutes tendances politiques comprises, mais essentiellement dominé par les gaullistes et la communistes. Le conseil est composé de représentants de la presse, des syndicats et des membres de partis politiques hostiles au gouvernement de Vichy à partir de la mi-1943.

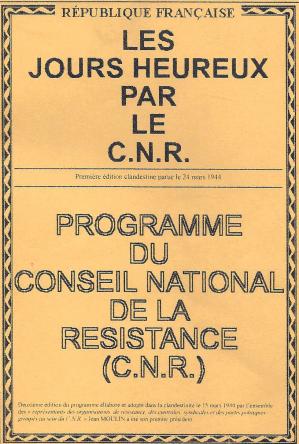

Son programme, adopté en mars 1944, prévoit un « plan d'action immédiat » (c'est-à-dire des actions de résistance), mais aussi des « mesures à appliquer dès la libération du territoire », une liste de réformes sociales et économiques.

Le CNR était une organisation interclassiste, que l'on peut rapprocher de la notion de front populaire. Le programme du CNR est idéalisé par toute une constellation de gens influencés par le stalinisme, qui le présentent comme la source de tous les acquis de l'après-guerre (sécurité sociale, retraites, quelques nationalisations...), en masquant le fait :

- que les acquis ont été permis par un rapport de force exceptionnel en faveur de la classe ouvrière, et non pas par la seule générosité de sauveurs suprêmes (comme Ambroise Croizat),

- qu'avec ce rapport de force, une révolution socialiste était à l'ordre du jour, si la volonté de la bureaucratie stalinienne ne s'y était pas opposée,

- que ces acquis ont été le « plat de lentille » par lequel la bourgeoisie et ses alliés staliniens (le PCF est au gouvernement avec les gaullistes à la Libération) ont acheté la paix sociale et le retour progressif à la normale.

1 Historique

1.1 Contexte

En septembre 1939, suite au Pacte germano-soviétique, le Komintern fait passer le message que la guerre n’est « une guerre antifasciste et antihitlérienne ». Lorsque le PCF créé son organe large, le Front National de lutte pour l’indépendance de la France, en mai 1941, il vise le maintien de la France « en dehors de la guerre de rapine que se livrent les impérialistes de l’axe et leurs rivaux anglo-saxons ». Mais après l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht, le 22 juin 1941, Staline opère un brusque revirement. Pour le PCF, il s’agit dorénavant de rassembler les Français qui veulent s’engager dans la Résistance car « la France ne peut se libérer que par la défaite hitlérienne ». À partir de juillet 1941, le PCF s’engage dans une véritable lutte contre l’occupant, selon les directives de Thorez installé à Moscou.

La défaite de l’armée allemande devant Moscou, en décembre 1941, constitue un tournant majeur. De Gaulle cherche à prendre le contrôle de la résistance intérieure alors qu’elle s’affirme face à l’occupant et à l’État français. Il avait jusqu’alors mis en place des structures politiques comme le Comité français de libération nationale, qui n’incluaient pas le PCF, pourtant première force de la résistance. Jean Moulin est parachuté en France en janvier 1942 pour unifier la résistance et la rallier à de Gaulle.

Au mois de mai 1943, la défaite de l'Allemagne se dessinait et, pour les états-majors et les hommes politiques bourgeois, il s'agissait de préparer la transition. Le souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale était encore bien présent. En 1917, après trois années de guerre, les mutineries au front, les grèves à l'arrière, la colère et la haine des fauteurs et profiteurs de guerre, avaient conduit à la révolution en Russie, puis en Allemagne et en Hongrie, et dans nombre d'autres pays à de puissants mouvements contestant le pouvoir de la bourgeoisie. Ce souvenir venait d'ailleurs d'être ravivé, en mars 1943, par les grèves ouvrières d'Italie. Il fallait empêcher que la fin de la guerre entraîne de nouveau de tels mouvements révolutionnaires.

À la question générale du maintien de son ordre social, la bourgeoisie française ajoutait celle du maintien de son empire colonial, source d'une bonne partie de sa richesse. Ainsi la « Déclaration aux mouvements de Résistance » rédigée en avril 1942 par de Gaulle à Londres affirmait clairement dans ses objectifs la « restauration de la complète intégrité du territoire, de l’Empire, du patrimoine français et celle de la souveraineté complète de la nation sur elle-même ».[1]

Passer du camp des vaincus, celui de l'Allemagne, au camp des vainqueurs, celui des États-Unis, et retrouver le statut de grande puissance pouvait s'avérer délicat. Par ailleurs, les Etats-Unis essayaient dans la mesure du possible de profiter de leur statut de « sauveurs » pour affaiblir la souveraineté des Etats européens. Cela prenait notamment la forme du plan Amgot : un statut de protectorat, régi par un Allied Military Government of Occupied Territories (Amgot) que, dès 1941-1942, Roosevelt avait prévu d’imposer à la France et à d’autres pays comme l’Italie, l’Allemagne, la Belgique... C'est ce qui fut fait en Italie, et que redoutait de Gaulle. Ce dernier avait donc l'obligation de se présenter vis-à-vis des Alliés comme le seul capable d'unifier les diverses forces politiques françaises.

Il allait falloir pour cela que l'État, son administration, son armée, soient capables d'assurer l'ordre après le retrait de l'armée allemande et la fin du régime de Vichy. Il allait aussi falloir continuer la guerre, faire repartir l'économie, intervenir immédiatement le cas échéant dans les colonies. Pour tout cela, de Gaulle avait besoin en particulier de l'allégeance du Parti communiste français (PCF) et de son engagement à ne pas mener, à la fin de la guerre, une politique révolutionnaire. Staline, à la tête de l'URSS, avait assuré aux Alliés que les Partis communistes sous sa coupe collaboreraient au rétablissement de l'ordre bourgeois [réf. nécessaire]. Ceux-ci avaient d'ailleurs déjà largement montré, dans les années 1930, leur rupture totale avec une politique révolutionnaire, et leur compatibilité avec le nationalisme bourgeois.

Évidemment, rien ne pouvait se faire sous le simple mot d'ordre du retour à l'ordre ancien, ne serait-ce que parce que la guerre et son cortège d'horreurs étaient justement sortis de celui-ci. Il fallait, particulièrement pour la crédibilité du PCF, un programme, un discours permettant de prétendre que rien ne serait plus jamais comme avant.

La SFIO de son côté était assez affaiblie. Elle avait subi la déroute après la défection d'une partie de ses rangs vers Pétain, et n'avait pas une organisation militante de masse comparable à celle du PCF. Des socialistes avaient cependant créé un Comité d’action socialiste, dirigé par Daniel Mayer sur les consignes de Léon Blum.

1.2 Création du CNR

Le 27 mai 1943, dans un Paris occupé par l'armée allemande, les délégués de tous les mouvements de résistance, ceux des partis politiques opposés au régime de Vichy ainsi que ceux des syndicats, se réunissaient sur l'initiative de Jean Moulin. Il s'agissait, suivant le vœu de de Gaulle, dont Jean Moulin était le représentant en France occupée, de constituer un organisme officialisant le ralliement de l'ensemble des forces politiques au général réfugié à Londres. En particulier, cette réunion et la création du Conseil national de la résistance qui en découla, concrétisaient le ralliement du PCF à de Gaulle. Le CNR regroupait:

- huit mouvements de Résistance intérieure : « Combat », « Libération zone Nord », « Libération (Sud) », « Francs-tireurs partisans (FTP) », « Front national », « Organisation civile et militaire » (OCM), « Ceux de la Résistance » (CDLR), « Ceux de la Libération » (CDLL),

- la CGT (réunifiée en avril 1943) et la CFTC,

- six représentants des principaux partis politiques reconnaissant la France Libre, dont le PCF, la SFIO, les Radicaux, la Droite républicaine et les Démocrates-chrétiens.

Le PCF, seul parti réellement présent dans la population et particulièrement dans la classe ouvrière, organisateur de différents mouvements de résistance et formé de militants nombreux et dévoués, donnait ainsi à de Gaulle le crédit nécessaire auprès des Alliés d'abord, de la population française ensuite, pour pouvoir prétendre incarner le nouveau pouvoir politique au moment de l'écroulement prévisible du régime de Vichy. En échange le PCF exigeait bien sûr des concessions importantes de la part des gaullistes, tout en prenant soin de n'aller pas plus loin que ce qui est acceptable par des partis bourgeois. Il disposait par ailleurs d'un rapport de force suffisant pour obtenir ces concessions.

Paradoxalement, comme cela s'était passé pendant les négociations du Front populaire, les représentants de la SFIO évoquaient davantage l'objectif socialiste (à la manière lointaine du réformisme classique) que ceux du PCF, qui se limitaient explicitement à l'objectif d'une « démocratie avancée ». Ainsi le programme du Comité d’action socialiste de janvier 1943 prévoyait, entre autres, « l’élimination progressive de la concurrence et du profit ».

Un premier plan de sécurité sociale présenté en 1943 par Ferdinand Buisson (courant réformiste de la CGT unifiée) prévoyait la couverture de l’ensemble des risques par un système unique et il prévoyait la gratuité des soins. Il est refusé par l’Assemblée consultative d’Alger. De Gaulle s’oppose aussi au second plan présenté par la CGT au nom de l’intérêt national.

Après l’arrestation de Jean Moulin par les nazis (21 juin 1943), le CNR est présidé par Georges Bidault, démocrate chrétien, puis, le 15 septembre 1944, par Louis Saillant, CGT.

1.3 Un programme de réforme du capitalisme

Le CNR allait donc établir un programme, adopté officiellement le 15 mars 1944, qui exprime explicitement ce qui constitue le coeur de son objectif : « l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’Etat après consultation des représentants de tous les éléments de cette production ». La « véritable démocratie économique et sociale », les syndicats étant « dotés de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et sociale », était un moyen d'union nationale en vue de « rétablir la France dans sa puissance ».

Certes, les représentants du PCF et de la SFIO avaient fait passer des formulations pouvant à la fois passer comme fortes sans faire référence au mouvement ouvrier : « l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie », le « droit au travail et le droit au repos », la « garantie d’un niveau des salaires », une retraite pour permettre « aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours », un « plan complet de sécurité sociale ».

Cela devait se faire par la nationalisation des transports, de l'énergie, d'une partie des banques ; l'existence d'une presse libérée des pressions financières ; la création d'un système de Sécurité sociale et de retraite ; une extension des droits politiques des peuples coloniaux.

L'entreprise Renault allait également être nationalisée, ce qui fut justifié par la collaboration de son patron avec les nazis.

Aux travailleurs qui avaient souffert du rationnement, on promettait une amélioration, non chiffrée et qui allait mettre des années à venir. Aux capitalistes, on annonçait « l'établissement d'un impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la nation pendant la période d'occupation ». Pour une classe composée dans sa totalité et par nature de profiteurs de guerre ce n'était pas cher payé.

1.4 La mise en application

A la Libération, en septembre 1944, un gouvernement d'union nationale fut formé, sous la direction de de Gaulle. Ce Gouvernement provisoire de la République française comportait des ministres gaullistes, socialistes et communistes. Le programme fut globalement mis en place.

Sur les nationalisations, il est important de souligner que dans des périodes de guerre et de reconstruction post-guerre, les États bourgeois y ont fréquemment recours. Le paravent idéologique d'un quelconque parti ouvrier réformiste est contingent dans l'affaire. Ainsi, il y en a eu de nombreuses en Europe (en Grande-Bretagne, en Autriche...), au Japon... Ces nationalisations (de 20 à 25 % de l’économie) n'étaient pas des expropriations, mais des rachats.

Pour tous droits politiques, les peuples coloniaux eurent dès le 8 mai 1945 les massacres de Sétif, en Algérie, puis encore près de vingt ans de guerres coloniales.

La mise en place de la Sécurité sociale, par le biais de cotisations prises sur les salaires, ne coûta en fait pas grand-chose à la bourgeoisie. Le système, basé sur la répartition, fonctionnait essentiellement comme une redistribution entre salariés.

Dans le secteur déterminant de la production de charbon, principale source d'énergie à l'époque, la situation était particulièrement critique. Si en 1938 la production nationale de houille était de 48 millions de tonnes, elle était tombée à 30 millions en 1944. L'équipement et l'outillage des mines étaient très vétustes car les compagnies minières avaient cessé d'investir. Dès septembre 1944, le gouvernement mettait en place un « groupement national » des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais, suspendant les présidents et directeurs des 18 compagnies. Le 13 décembre, la nationalisation était annoncée. Les actionnaires furent généreusement indemnisés, puisqu'il fut décidé de leur verser une indemnité qui leur assurait un revenu supérieur à celui de 1938. Par la suite, ils bénéficièrent d'obligations amortissables sur cinquante ans. Cette nationalisation fut donc une bonne affaire pour les actionnaires des houillères, qui purent ainsi se retirer d'entreprises déficitaires et aller investir leurs capitaux dans d'autres secteurs plus rentables.

Et si la loi du 21 février 1946 rappelle la limitation de la semaine à 40 heures, et impose la majoration des heures supplémentaires, elle ne décide pas le retour au régime antérieur aux décrets du 12 novembre 1938 (lequel avait mis fin à la loi sur les 40 heures de 1936). Les employeurs peuvent donc imposer jusqu’à 20 heures supplémentaires et, dans les faits la durée du travail augmentera fortement jusqu’en 1963 !

De plus, à la Libération, l’inflation progressera bien plus rapidement que les salaires, entraînant une forte baisse du pouvoir d’achat des travailleurs.

1.5 Le potentiel communiste de la Libération

Pourtant dans la base des résistants communistes, il y avait une volonté d'aller plus loin, et de s'auto-organiser. Il faut dire qu'ils avaient un pouvoir populaire tangible, étant organisés dans des milices qui regroupent des dizaines de milliers d’hommes, plus ou moins bien armés (certains réquisitionnent des armes), ils sont estimés à 50 000 à Paris, 20 000 en Haute-Garonne et dans les Bouches-du-Rhône, 4 000 dans le Gers, 1 500 dans la Marne, etc.

Par exemple dans l’Allier, le comité départemental prend la totalité des pouvoirs et demande de « faire de notre Libération l’acte un de notre révolution populaire ». Dans les premiers mois de la Libération, onze des Conseils départementaux de la Libération (CDL) ne veulent pas être remplacés devant la nouvelle administration préfectorale, nommée par De Gaulle. Des rencontres régionales de CDL se tiennent, qui refusent de se laisser déposséder de tout pouvoir de décision ou de contrôle.

Le Préfet du Pas-de-Calais écrit que le climat dans les mines « est un climat quasiment anarchique », que « d’innombrables ouvriers sont pleins d’ardeur révolutionnaire », que sont « considérés comme collaborateurs les chefs brutaux, méprisants ».

A Tulle, le CDL confie la direction de l’usine Brandt à un conseil d’ouvrierEs après l’arrestation de ses dirigeants. À Toulouse, le maire municipalise les tramways, le gaz, l’électricité, l’eau et le théâtre du Capitole. À Montluçon, de nouvelles directions choisies parmi les résistants sont nommées dans les usines de la ville, comme dans les sept mines du bassin d’Ales, les chantiers marseillais des Aciéries du Nord, les établissements Fouga, les forges de Tamaris à Ales...

À l’usine d’aviation Caudron, l’assemblée du personnel décide de désigner une nouvelle direction qui met en place une organisation autogérée de l’usine qui durera quatre années.

À Berliet, l’expérience de gestion directe sera beaucoup moins démocratique. L’usine est mise sous séquestre après l’arrestation de Marius Berliet et de ses quatre fils (elle leur sera rendue en 1949). Le contrôle communiste très marqué par la gestion « soviétique russe » sera d’une autre nature.[2]

Le 28 octobre 1944, le GPRF qui comprend des ministres communistes ordonne par décret le désarmement et la dissolution des Milices patriotiques, au même moment où il donne un avis favorable au retour de Maurice Thorez en France.

1.6 La normalisation

Dans ces conditions, l'union sacrée de tous les partis derrière de Gaulle pour éviter des troubles révolutionnaires, assurer la continuité de l'État et conserver l'empire, put fonctionner. Et, comme on peut le constater aujourd'hui aux coups qu'elles portent aux travailleurs, les « féodalités économiques et financières » dirigent toujours l'économie, et par là toute la société. Elles n'ont jamais été menacées, ni en 1945 ni après. Et elles doivent d'avoir coulé ces jours heureux, après avoir mis la planète à feu et à sang dans deux guerres mondiales, au fait que la classe ouvrière n'a pas contesté leur pouvoir politique.

Par l'intermédiaire des Partis communistes et en particulier en France du PCF, le mouvement ouvrier a été domestiqué et mis au service de la bourgeoisie et de son État. Les prétendues « conquêtes de la Libération » ne furent que le maigre pourboire versé par la bourgeoisie aux appareils politiques et syndicaux encadrant les travailleurs, sous la forme de places dans ses institutions.

1.7 « Travailler d'abord, revendiquer ensuite »

Les nationalisations servirent aussi à faire accepter aux travailleurs des sacrifices qu'il aurait été difficile de leur imposer au profit des compagnies privées.

Un dirigeant de la CGT pouvait ainsi expliquer, le jour de la mise en place du conseil d'administration des Houillères à Douai : « Les nationalisations ne sont pas encore la mine aux mineurs. C'est un premier pas vers ce rêve de tous les travailleurs. Et lorsque ce rêve sera réalisé, ce sera la mine aux mineurs. » En attendant, il fallait produire et gagner la « bataille du charbon ». « Travailler d'abord, revendiquer ensuite » était le mot d'ordre du moment. Dans toutes les entreprises du pays, les militants communistes, poussés à se transformer en véritables contremaîtres, encadrèrent les travailleurs, faisant la chasse aux temps morts et muselant toute protestation.

Dès septembre 1944, dans les mines, la CGT justifia le maintien du salaire au rendement, qu'elle avait combattu auparavant, et l'instauration d'un système de primes à la production. Après la nationalisation, les syndicalistes appelèrent à venir travailler plusieurs dimanches mais, malgré la pression qui visait à culpabiliser le mineur récalcitrant, ces journées supplémentaires furent mal acceptées et peu suivies. Durant la première moitié de l'année 1945, de nombreuses grèves éclatèrent. La CGT tenta de s'y opposer, dénonçant nommément des mineurs comme des « mauvais Français » et exigeant leur renvoi. À partir d'avril, chaque semaine un mouvement éclatait, gagnant parfois des puits voisins.

Le dirigeant communiste Auguste Lecoeur, qui fut durant cette période maire de Lens et secrétaire d'État à la Production charbonnière, raconta plus tard dans ses Mémoires comment il devait jouer « le pompier », utilisant invariablement la même méthode : « J'allais directement sur le carreau de la fosse et puis j'invitais les mineurs à venir et à discuter. (...) À la longue, c'étaient les nôtres qui restaient les derniers et, quand je voyais qu'ils avaient la majorité, je faisais voter la reprise du travail. Ça se passait toujours comme ça ! »

Le 21 juillet 1945, Maurice Thorez, secrétaire général du PC, vint s'adresser à des milliers de mineurs à Waziers, cité minière près de Douai. Il y déclara : « Produire, c’est aujourd’hui la forme la plus élevée du devoir de classe, du devoir des Français. Hier, notre arme était le sabotage, l’action armée contre l’ennemi, aujourd’hui, l’arme, c’est la production pour faire échec aux plans de la réaction » Dans ce discours, il condamnait ceux qui s'arrêtaient « pour une égratignure », les « paresseux », les jeunes qui quittaient le travail plus tôt pour aller au bal... Et de conclure : « Je le dis en toute responsabilité, il est impossible d'approuver la moindre grève. »

De nombreux mineurs ne furent pas convaincus par ce discours. En septembre, une nouvelle grève éclata dans le bassin minier, alors même que le ministre socialiste de la Production, Robert Lacoste, accompagné des dirigeants nationaux de la CGT, venait à Lens lancer la campagne des « 100 000 tonnes de charbon par jour ». Après ce dernier mouvement, le nombre de grèves diminua fortement.

Les dirigeants du PC parvinrent à étouffer l'expression du mécontentement des mineurs et à leur faire accepter la course à la productivité. Dans les mines du Nord, les mineurs purent expérimenter la « pelle Maurice Thorez », deux fois plus large que la précédente. Le gouvernement, auquel participaient à partir de novembre 1945 cinq ministres communistes, dont Thorez lui-même, parvint à son objectif : en un an, la production charbonnière fut presque doublée.

Le statut du mineur adopté en 1946 et la Sécurité sociale charbonnière, qui assurait la gratuité des soins, ne compensaient pas la façon dont la santé des mineurs était sacrifiée délibérément. Une étude signée en 1947 par le communiste Lecoeur soulignait que « le nombre des accidents du travail en 1945 est le double de celui de 1938. (...) Les pertes de personnel sans possibilités de réparation (tués et invalides permanents) sont de 23 % plus élevées en 1946 qu'en 1938. »

2 La mythologie post-stalinienne autour du CNR

Le programme du CNR est idéalisé par toute une constellation de gens influencés par le PCF (et plus largement à gauche), qui le présentent comme la source de tous les acquis de l'après-guerre, généreusement octroyés par quelques grands hommes comme Coizat. Il s'agit d'un discours aussi idéologique que les discours zélateurs du Front populaire qui aurait généreusement octroyé les congés payés (occultant totalement la grève générale), véhiculé par les gens influencés par le socialisme (et plus largement à gauche).

- le film Les Jours heureux (2013) de Gilles Perret

- le film La Sociale (2016) de Gilles Perret.

- Bernard Friot qui défend (à juste titre) l'extension du principe de la sécurité sociale, le fait en s'inscrivant dans cette mythologie. Il présente la Sécurité sociale du CNR comme « une institution révolutionnaire », et appelle fréquemment à « renouer avec l’esprit du Conseil national de la Résistance ».

- La CGT, régulièrement

Lutte ouvrière accuse par ailleurs le Nouveau parti anticapitaliste d'être suiviste vis-à-vis de cette mythologie[3], tandis que le NPA considère que LO minimise les acquis que représentent la sécurité sociale.[4]

En octobre 2007, un dirigeant du patronat français, Denis Kessler, publie dans Challenges un article qui commence ainsi : « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes » (…) un « compromis forgé à une période très chaude de notre histoire ». Il appelle ensuite à la liquidation de tous ces acquis, tout simplement parce que le rapport de force actuel envers la classe travailleuse lui fait se sentir des ailes.

3 Notes et sources

- NPA, Le programme du Conseil national de la Résistance : l’envers du décor, 8 mai 2020

- Lutte ouvrière, Il y a 70 ans, le 27 mai 1943, la création du Conseil national de la résistance : l'allégeance du PCF à De Gaulle et à l'ordre bourgeois, Mai 2013

- Lutte ouvrière, Il y a 70 ans : 13 décembre 1944, la nationalisation des mines du Nord et du Pas-de-Calais, Mai 2013

- L'insurgé, Le conseil national de la résistance, un dispositif d’union nationale, décembre 2014

- ↑ Texte qui comportait par ailleurs une critique des acquis arrachés au gouvernement du Front populaire, ce « régime qui a abdiqué dans la défaite après s’être paralysé dans la licence », ce « système de coalition des intérêts particuliers qui a joué chez nous contre l’intérêt national ».

- ↑ Grégoire Madjarian, Conflits, pouvoirs et société à la libération, 1980

- ↑ Lutte ouvrière, Les révolutionnaires et la défense de la Sécurité sociale, mai-juin 2014

- ↑ NPA, Brochure La sécu, elle est à nous, 2014